弓道着でトイレ問題を解決する便利な工夫集

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道を始めてしばらくすると、多くの人がぶつかるのが「弓道着でトイレ」の悩みです。普段の洋服とは違い、袴をはじめとする弓道着は構造が特殊で、トイレに行くたびに不便を感じることも少なくありません。特に初めて袴を着る方にとっては、「なぜ弓道着でトイレが困るのか?」と戸惑う場面が多くあるでしょう。

この記事では、「女性用の袴でトイレに行くには?」といった基本的な疑問から、「男の袴のトイレのやり方は?」「袴でトイレに行く際の注意点」まで、弓道着でのトイレにまつわる実践的な情報を幅広く紹介しています。また、練習中や試合前によくある「実際に多いトラブルや不安」についても取り上げ、トイレに行く時の動き方・コツなど、知っておくと安心できるポイントをまとめました。

「弓道着でトイレ」で検索されたあなたが、少しでも不安を解消し、快適に弓道を楽しめるよう、この記事がお役に立てば幸いです。

記事のポイント

-

弓道着でトイレが難しい理由と構造上の問題点

-

男女別の袴でのトイレの具体的な方法

-

トイレ時に起こりやすいトラブルと対策

-

トイレを楽にする便利アイテムや工夫の仕方

弓道着でトイレが難しい理由とは

-

なぜ弓道着でトイレが困るのか?

-

女性用の袴でトイレに行くには?

-

男の袴のトイレのやり方は?

-

実際に多いトラブルや不安

-

袴でトイレに行く際の注意点

なぜ弓道着でトイレが困るのか?

弓道着でトイレが困る最大の理由は、衣服の構造が日常着と大きく異なり、動きに制限があるからです。弓道では、道着に加えて袴(はかま)という伝統的な装いを着用します。この袴が、トイレを利用する際に大きな障害となります。

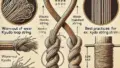

まず、袴は布の面積が広く、紐や折り返しも多いため、簡単にめくり上げたり脱ぎ着したりできるものではありません。特に、馬乗袴と呼ばれるタイプは、ズボンのように脚が左右に分かれており、腰にしっかりと紐で固定されています。これにより、トイレで必要な動作に時間がかかるだけでなく、着崩れのリスクも高まるのです。

また、弓道場は冷えやすい場所が多く、冬場は特に寒さによってトイレの回数が増えがちです。それにもかかわらず、トイレまでの距離が長かったり、更衣室を経由する必要がある道場もあります。こうした環境要因も、「弓道着でのトイレは大変」と感じさせる要素のひとつです。

さらに、トイレの個室が狭い場合、袴を扱うスペースが確保できないことも悩みの種になります。紐が床に落ちて汚れたり、裾が便器や床に触れてしまう危険もあるため、慎重な動作が求められます。これにより、時間的にも精神的にも負担を感じる方が多くいます。

このように、弓道着は見た目の美しさと所作の正確さを重んじる衣装である一方で、実用性にはやや難があるのが現実です。特にトイレの場面では、慣れと工夫が必要不可欠だといえるでしょう。

女性用の袴でトイレに行くには?

女性用の袴でトイレに行く際には、いくつかの方法とコツを知っておくことで、慌てずに対応できます。特に初めて袴を着る方にとっては、日常的な行動がしにくくなることに戸惑うこともあるでしょう。

女性が弓道で着用する袴の多くは「馬乗袴」または「行灯(あんどん)袴」と呼ばれるもので、それぞれ構造が異なります。行灯袴はスカートに近い形状で、比較的めくり上げやすく、トイレの際にも扱いやすいと言われています。一方、馬乗袴はズボンのように脚が分かれており、構造上、一度腰紐を解かないとトイレが難しい場合もあります。

では、具体的にどのようにトイレを行うのかというと、最も基本的な方法は「袖と袴を順に帯に挟んでいく」というやり方です。まず、着物の袖が汚れないように帯と袴の間に軽く挟み込みます。次に、袴の正面部分をめくり上げて、同じく帯と袴の間に挟みます。その後、左右の袴の裾を少しずつ持ち上げながら抱え込み、最後に下着を下ろして用を足します。この時、着物や袴の裾がトイレの床や便器に触れないよう、慎重に動くことが大切です。

ただし、これらの手順には手間がかかるため、外出先や緊急時には手間取ることもあるでしょう。そのようなときに便利なのが「ファスナー付き袴」や「開口部のある袴」など、トイレ対応に配慮された製品です。最近では女性向けの機能性袴も多く販売されており、事前に準備しておくと安心です。

また、狭い個室では動きにくいため、広めのトイレを選んだり、着物クリップや洗濯バサミを持参して布を固定するなど、ちょっとした工夫が快適さを左右します。

いずれにしても、慣れるまでは不安も多いですが、手順を覚え、落ち着いて対処すれば問題なく対応できます。練習前に一度シミュレーションしておくと、より安心して着用できるでしょう。

男の袴のトイレのやり方は?

男性用の袴でトイレに行く方法は、女性と比べて構造の違いから異なる点もありますが、基本的には「袴の紐をどう扱うか」がポイントになります。

まず、男性が弓道で着る袴は多くが「馬乗袴」と呼ばれるタイプで、足を左右に分けるズボン型の構造をしています。見た目は風格があり凛々しいですが、この袴は腰でしっかりと固定されるため、用を足すにはある程度の手順が必要です。

小用であれば、袴の裾を片方だけ持ち上げて、下着を下げて対応する方法もあります。ただし、裾や着物が邪魔になりやすく、汚してしまうリスクもあるため、経験が浅い方にはあまりおすすめできません。安全かつ確実な方法としては、袴の後ろ紐を一度解き、着物と袴の裾をまくり上げ、帯に挟んで固定するやり方が適しています。

この手順では、まず後ろ紐をほどき、紐が床に落ちないように帯に巻き込むか、体の前方で軽く結びます。その後、着物の裾と袴を順に持ち上げて、帯にしっかりと挟み込んでいきます。下着(パンツ)を下げることで用を足すことができますが、着物や袴が広がってしまわないよう常に注意が必要です。

また、ふんどしを着用している場合は、股の部分を緩めて横にずらすだけで対応可能なため、袴との相性も良く、トイレ動作がスムーズになります。近年は、袴にファスナーや開口部がついているタイプもあり、これらを活用することでさらに手間を減らすことができます。

一方、トイレの個室が狭い場合は動きが制限されるため、広めのトイレを探す、もしくは事前に着替える選択も検討しておくと安心です。

トイレでの所作も弓道の一部と考えれば、日々の練習の中でこうした動きに慣れておくことが、結果として集中力や快適さにもつながります。着用の美しさを保ちつつ、実用面でも無理のない方法を選ぶことが大切です。男の着物大全 参照

実際に多いトラブルや不安

袴を着用している際にトイレに行く場面では、多くの人がさまざまなトラブルや不安を感じています。特に、弓道のように動作や所作が重視される場面では、着崩れや衣装の扱いに対する不安が顕著です。

まず最も多いのが「袴の裾や紐が床や便器に触れてしまう」というトラブルです。袴は裾が長いため、気を抜いてしまうと簡単に汚れてしまいます。特に洋式トイレでは足元のスペースが狭く、しゃがむ動作も必要なため、注意しなければ袴が床についたり、紐が垂れ下がったりすることがあります。

次に多いのが「紐の扱いに手間取り、着崩れを起こしてしまう」ことです。袴は腰にしっかりと結びつける構造のため、一度ほどくと再び整えるのが難しく、初心者の場合は元に戻せずに困ってしまうケースが少なくありません。トイレの後に鏡のない場所で急いで整えようとすると、全体のバランスが崩れて見た目にも大きな影響が出てしまいます。

また、「トイレの個室が狭くて動けない」という声もよく聞かれます。袴は広げるとかなりの面積を取るため、着物の袖や袴を一時的にまとめる動作がしづらくなるのです。このようなスペース不足が原因で、動きがぎこちなくなったり、うっかり裾を汚してしまうこともあるでしょう。

さらに、特に初心者に多いのが「どうしてよいかわからずにトイレを我慢してしまう」というケースです。練習中に頻繁にトイレへ行くのは気が引けると感じる人も多く、その結果、体調を崩したり集中力が切れたりする原因になることもあります。

こうした不安やトラブルは、事前に対処法を知っておくだけでかなり軽減できます。袴の構造を理解し、トイレに行くときの流れをシミュレーションしておくことが、安心して練習や本番に臨む第一歩となるでしょう。

袴でトイレに行く際の注意点

袴でトイレに行く際は、通常の洋服とは異なる特有の注意点がいくつかあります。これを理解しておかないと、思わぬ汚れや着崩れを招いてしまいかねません。

まず気をつけたいのが「袴の裾をいかに汚さずに保つか」です。特にトイレの床は衛生的に問題があることも多く、裾が触れてしまうとその後の着用が不快になります。これを防ぐには、裾を丁寧に持ち上げると同時に、帯の間に挟んで固定するなどの工夫が必要です。また、事前に着物クリップや洗濯バサミを用意しておくと、布の固定がしやすくなり、より安全にトイレを使うことができます。

次に挙げられるのは「順番にめくり上げることの大切さ」です。焦ってすべてを一気にまくり上げようとすると、どこに何を挟んだのか分からなくなり、結果的に着崩れや不快感を招くことになります。順序としては、まず袖を帯に挟み、次に前裾、そして左右の裾を順に持ち上げるという流れを守ることで、落ち着いて用を足すことができます。

さらに、個室のサイズも注意すべきポイントです。狭いトイレでは動きにくく、特に後ろを向いたり体をねじったりする動作が制限されます。こうした空間では、無理な動きを避けることが重要です。もし選べるなら、広めの個室や多目的トイレを使うと安全性が格段に上がります。

もう一つ、意外と見落とされがちなのが「使用後の整え方」です。用を済ませた後、焦って急いで整えようとすると、紐がねじれたり、袴が斜めになったりして見た目が乱れる原因になります。落ち着いて、最初にめくった順と逆の順序で丁寧に戻していくことがポイントです。

最後に、トイレを長時間我慢しないというのも大切な注意点です。袴でのトイレが面倒に感じても、無理をすると体調を崩す恐れがあります。水分を控えるという考え方もありますが、熱中症や脱水のリスクを考えれば、頻度が増えても適切に対応できる方法を身につける方が現実的でしょう。

このように、いくつかの基本的なポイントを押さえておけば、袴でのトイレもそこまで困難なものではなくなります。慌てず丁寧な動作を心がけることが、清潔さと身だしなみを保つコツです。

弓道着でトイレ対策と工夫のまとめ

-

トイレに行く時の動き方・コツ

-

個室トイレが必須な理由

-

トイレ中の袴の汚れ防止方法

-

トイレしやすい袴の選び方

-

おすすめの便利アイテムとは?

-

こんな工夫でトイレが楽になる

-

トイレ対策で練習の集中力UP

トイレに行く時の動き方・コツ

袴を着用してトイレに行く場合、動き方にはいくつかのコツがあります。慣れないうちは戸惑うこともありますが、手順とポイントを押さえておけば、落ち着いて行動することができます。

まず、トイレに入る前に「心の準備」と「空間の確認」をしておくと良いでしょう。狭い個室や床が濡れているトイレでは、袴の扱いに苦労することがあります。足元のスペースやトイレのタイプ(洋式・和式)を確認しておくと安心です。

動き出す際に最初に行うべきは、着物の袖の処理です。長い袖が床や便器に触れないよう、帯と袴の間に軽く挟み込むことで邪魔にならず、安全に動けます。次に袴の正面部分の裾を持ち上げ、同じように帯に挟んで固定します。急いで一気にまとめるのではなく、一つひとつの布を順に扱うことで、着崩れや混乱を防ぐことができます。

この後、左右の袴の裾をそれぞれめくり、手で押さえた状態でしゃがみます。ここで注意したいのは、しゃがむときの姿勢です。腰をまっすぐに下ろすのではなく、少し前傾姿勢をとることで、袴が広がらずに済み、動作もスムーズになります。

そして用を足した後は、逆の順番で整えていくことが大切です。最初にめくった部分から順に戻すことで、布が絡まずに元通りに着付けることができます。動作が雑になると紐がよじれたり、全体のバランスが崩れることもあるため、時間がかかっても丁寧に行うのが基本です。

もし手が塞がるのが不安であれば、着物クリップや洗濯バサミを持っておくと、布を固定するのに役立ちます。また、トイレ前後の動作はなるべく静かに、周囲に迷惑をかけないよう意識することも大切です。

一連の動きに慣れるまでは、事前に自宅で練習しておくのも効果的です。正しい動き方を覚えることで、着崩れや汚れのリスクを減らし、トイレ時間のストレスも大幅に軽減できます。

個室トイレが必須な理由

袴を着用しているときにトイレに行く場合、個室トイレの利用はほぼ必須といえます。その理由には、袴特有の構造と必要な動作スペースが大きく関係しています。

まず、袴は布の面積が広く、長さもあるため、公共の一般的な男性用や女性用トイレの「小用スペース」では対応が困難です。特に弓道用の馬乗袴や行灯袴は、腰にしっかり固定されており、動作を行う際に多くの空間を必要とします。立ったままで処理しようとすると、裾が床に付いたり、着物部分が汚れたりするリスクが非常に高くなります。

また、袴の紐をほどく、裾を持ち上げる、着物の袖を帯に挟むといった一連の手順は、落ち着いた空間でなければスムーズに行えません。これらの動作を人目のある場所で行うのは現実的ではなく、精神的な負担も大きくなります。そのため、プライベート空間が確保できる個室トイレが求められます。

さらに、個室内であれば持ち物を置く場所もあるため、手を自由に使いやすくなります。弓や矢、カバンなどを持っているときでも、棚やフックがある個室なら安心して動けるでしょう。加えて、着付け直しや身だしなみのチェックを行う場合も、個室であれば周囲に気を遣わずに済みます。

多目的トイレや広めの洋式個室を活用することも一つの手段です。スペースが広ければ、衣装を整える余裕もあり、着崩れのリスクを最小限に抑えることができます。もし選べる立場にある場合は、事前にトイレの場所や広さを確認しておくとより安心です。

このように考えると、袴着用時における個室トイレの利用は、快適性や衛生面だけでなく、安全面からも重要であることがわかります。

トイレ中の袴の汚れ防止方法

袴を着た状態でトイレを利用する際、汚れを防ぐための工夫は非常に重要です。一度汚してしまうと見た目だけでなく、においや不快感の原因にもなるため、事前の準備と注意が欠かせません。

まず一つ目の基本は「裾や紐をしっかり持ち上げること」です。袴の裾は長く広がるため、油断すると便器や床に触れてしまいます。汚れを防ぐためには、前後左右の裾を順にめくり上げ、帯と袴の間に挟み込むようにして固定します。きつく押し込む必要はありませんが、少なくとも下に垂れ下がらない程度にはまとめておきましょう。

次に有効なのが「袖と裾を固定できる道具の活用」です。着物クリップや洗濯バサミは、持っていると非常に便利です。袖口や袴の端をまとめることで、手が塞がらず、うっかり床に触れるリスクを減らすことができます。洗濯バサミならコンパクトでかさばらず、持ち歩きにも適しています。

また、トイレ内の床の状態にも注意が必要です。濡れている場所やゴミが落ちている箇所は避け、きれいなスペースに立つよう意識しましょう。袴の素材によっては水や汚れを吸いやすいものもあるため、裾が床に触れたかどうかをこまめに確認することも大切です。

加えて、個室に入ったらまず「荷物の置き場所」を確保しましょう。荷物が足元にあると動きづらくなり、袴をめくる際に引っかかってしまうことがあります。フックや棚を使って荷物を浮かせるだけで、足元が広がり、安全性が高まります。

用を済ませた後は、汚れていないか確認するクセをつけましょう。見た目だけでなく、においや手触りでもチェックすることで、不快なトラブルを未然に防げます。

このように、少しの配慮と準備で、袴を汚さずにトイレを利用することが可能になります。日常的に使うアイテムを活かしながら、自分なりの方法を身につけていくことが、快適な袴ライフへの第一歩となります。

トイレしやすい袴の選び方

トイレのしやすさを考えて袴を選ぶことは、弓道を快適に続ける上でとても重要です。見た目や価格だけで決めてしまうと、日常の中で思わぬ不便さに悩まされることがあります。特に初心者の方や長時間着用する機会が多い人は、以下のポイントに注目して選ぶことをおすすめします。

まず押さえておきたいのが、袴の「タイプ(構造)」です。女性用の場合は、足が分かれていないスカート状の「行灯袴(あんどんばかま)」が主流です。これは足を通す必要がなく、上にまくり上げるだけで用が足せるため、比較的トイレがしやすいタイプです。一方、ズボン型になっている「馬乗袴(うまのりばかま)」は、足が左右に分かれているため、トイレ時には一手間かかることがあります。

男性用の馬乗袴を選ぶ場合も、なるべく生地が柔らかく動きやすいもの、紐の扱いがしやすいものを選ぶと安心です。最近では、トイレ対応を考慮した「ファスナー付き袴」や「開口部のある袴」も登場しています。これらの袴は、紐を解かずに着たままでも用を足しやすいように作られており、特に子どもや初心者には人気があります。

さらに「丈とサイズ」も大切なポイントです。丈が長すぎる袴は、裾が床に触れやすく、トイレで汚れやすくなってしまいます。購入前には、メーカーのサイズ表を確認し、自分の身長や脚の長さに合わせたものを選びましょう。試着ができない場合は、返品や交換が可能なショップを選ぶとより安心です。

このように、見た目の好みや価格だけでなく、日常での使いやすさや機能性を考慮して袴を選ぶことで、練習や本番の場面でも快適に過ごすことができます。

|

|

おすすめの便利アイテムとは?

袴でのトイレをよりスムーズにするために、いくつかの便利なアイテムを手元に用意しておくと安心です。これらのアイテムは、荷物の負担にならないうえ、予想以上に役立つことが多いため、特に初心者の方にはおすすめです。

まず紹介したいのが「着物クリップ」や「洗濯バサミ」です。トイレで袴の裾や着物の袖をめくり上げる際、手がふさがってしまうことがあります。そんなとき、クリップで布を帯に固定しておけば、動作が非常にラクになります。特に狭い個室では、布を手で押さえていると動きづらいため、固定できるだけでかなりのストレスが軽減されます。

次におすすめなのが「ステテコやアンダーウェア」です。特にステテコは、袴のインナーとしてだけでなく、トイレの時に一時的に袴を脱いでも肌が隠れる役割を果たしてくれます。また、通気性が良く、夏場の汗対策としても優れています。ポケット付きのステテコなら、小物を入れることもできて便利です。

「折りたたみ風呂敷」も意外に便利です。道場の床が冷たかったり、着替えスペースが狭かったりする場面で、袴や着物を一時的に広げる場所として使用できます。トイレ内で袴を脱がなければならない状況でも、風呂敷が一枚あると、汚れを防ぐことができるため安心です。

さらに、「小型の消臭スプレー」や「除菌ウェットティッシュ」なども携帯しておくと、トイレ使用後の不快感を軽減できます。特に冬場や試合前など、トイレの混雑時に役立つアイテムです。

このように、少しの工夫でトイレ時の不安を減らせる便利アイテムはたくさんあります。持ち運びやすく、他の場面でも活躍するものばかりなので、ぜひ取り入れてみてください。

こんな工夫でトイレが楽になる

袴姿でのトイレは一見大変そうに見えますが、ちょっとした工夫を知っておくだけで、思いのほかスムーズに行動できるようになります。初心者の方でもすぐに実践できる、実用的な工夫をいくつかご紹介します。

まず意識したいのが「トイレに行くタイミングの見極め」です。練習や試合が始まる前にあらかじめ済ませておくのはもちろんのこと、水分補給の直後や寒い季節など、トイレに行きたくなるタイミングを予測しておくことで、焦らず対応できます。無理に我慢するより、早め早めの行動が結果的に楽になります。

次に有効なのが「紐をほどかずに済む方法を覚える」ことです。袴の構造によっては、片足をもう一方の袴の裾へ通してスカート状にまとめ、めくり上げることでトイレを済ませる方法もあります。この方法が使えるのは、マチが低く、布がやわらかめの袴に限られますが、慣れればとても効率的です。

また、トイレの動作を練習しておくというのも一つの手です。特に弓道を始めたばかりの方は、道場に行く前に自宅で一度シミュレーションしてみましょう。どのタイミングで布を持ち上げ、どの指で支えればよいのかなど、動作に慣れておくだけで本番のストレスが大きく減ります。

他にも、トイレが混雑する場面では「広めの個室」や「多目的トイレ」を利用するという選択もあります。着付け直しや整え直しの時間を取りやすく、空間の余裕があるため、落ち着いて行動できます。

最後に、事前に道場や会場のトイレの場所とタイプ(洋式か和式か)を確認しておくとより安心です。特に和式トイレは袴が汚れやすいため、避けられるのであれば避けたほうが良いでしょう。

こうした細かい工夫を積み重ねていくことで、「袴でトイレは面倒」という印象は少しずつ薄れていきます。自分に合った方法を見つけることで、より快適な弓道ライフを送れるようになるでしょう。

トイレ対策で練習の集中力UP

弓道の練習において集中力は非常に重要です。射形や精神統一が求められる競技である以上、少しの気の緩みや不安要素があるだけで、矢の精度や姿勢に大きく影響してしまいます。その中でも意外と見落とされがちなのが「トイレの不安による集中力の低下」です。

例えば、袴を着た状態で「トイレに行きたくなったけど、今は面倒だし我慢しよう」と考えるだけで、脳はそのことに意識を持っていかれてしまいます。また、「袴が汚れたらどうしよう」「戻すのに時間がかかるかも」といった思考が頭をよぎると、それだけで本来の動作や呼吸に乱れが出てしまうこともあります。些細な心配が、思いのほか射に影響するというのは、弓道経験者であれば一度は感じたことがあるはずです。

そこで、事前のトイレ対策をしっかり行っておくことで、練習に集中しやすい環境を整えることができます。例えば、トイレに行くタイミングを見極めて早めに済ませておく、袴の扱いに慣れておく、トイレがしやすい袴を選んでおくといった準備が、その後の安心感につながります。さらに、着崩れを最小限に抑える道具やアイテムを用意しておくことで、「いつでも行ける」という気持ちの余裕が生まれ、練習中の集中力も自然と高まります。

また、練習の途中でトイレに行っても、短時間で対応できるように工夫しておけば、気持ちを切らさずに射に戻ることができます。特に冬場などトイレの頻度が増える季節には、トイレ動作の所作そのものをあらかじめ練習しておくことも大切です。袴の裾のさばき方や紐の処理などを一度覚えてしまえば、焦らずに済むので、結果的に心のゆとりが生まれます。

このように、トイレ対策は単なる「身だしなみ」や「衛生管理」の話にとどまりません。弓道という集中力を必要とする競技において、自分の身体的・精神的な状態を整えるための大切な準備のひとつです。不要なストレスを取り除くことは、的に向かう心をまっすぐに保つためにも欠かせません。

弓道着でトイレが難しい理由と対策のまとめ

-

弓道着は布面積が広く、動きに制限がある

-

馬乗袴はズボン型で腰紐を解かないと用が足せない

-

行灯袴はスカート型で比較的トイレがしやすい

-

袴の裾や紐がトイレの床に触れやすく汚れやすい

-

狭い個室では動きが制限されトラブルが起こりやすい

-

袴を着たままトイレに行くには順番と手順が重要

-

袴の着崩れを防ぐには落ち着いた動作が求められる

-

着物クリップや洗濯バサミが布の固定に便利

-

ステテコやファスナー付き袴がトイレの負担を軽減

-

トイレの事前シミュレーションで不安を減らせる

-

和式より洋式トイレの方が袴には適している

-

荷物の置き場所確保で動きやすさが向上する

-

トイレの不安をなくすことで練習の集中力が高まる

-

適切なタイミングでトイレに行くことが快適さの鍵

-

機能性袴の選択がトイレストレスの軽減につながる

関連記事:弓道着のたたみ方と袴の基本手順まとめ