安土整備のやり方を基礎から丁寧に解説

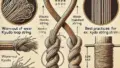

ヘルシー・スポーツ建設株式会社から引用(アイキャッチ画像も)

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の練習や競技において、安土の状態は安全性や矢の刺さり具合に直結する非常に重要な要素です。この記事では「安土整備のやり方」と検索している方に向けて、初心者でも実践しやすい安土整備の基本から、日常メンテナンス、本格的な整備手順までを丁寧に解説します。

安土整備のやり方を正しく理解することで、矢の跳ね返りを防ぎ、安定した射場環境を維持できます。また、的のつけ方や高さの調整、表面を整えるためのほうきのかけ方、そしてコンディションを保つための水の巻き方なども重要なポイントです。

さらに、安土が崩れてきたらどうするのか、水をかけないとどうなるのかといった具体的な悩みにも対応しています。実際の整備で注意すべき点や便利な道具の選び方も紹介しているので、弓道場の維持管理に役立てたい方はぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

安土整備のやり方の基本を解説

-

安土整備のやり方を覚えよう

-

水の巻き方と湿度管理のコツ

-

ほうきのかけ方のポイント

-

安土が崩れてきたらどうする?

-

水をかけないとどうなるのか

安土整備のやり方を覚えよう

安土整備を正しく行うことは、弓道の安全性と練習環境の質を保つために欠かせません。安土が崩れたり硬くなりすぎたりすると、矢が跳ね返るリスクが高まり、矢の破損や思わぬ事故につながる可能性があります。だからこそ、定期的な整備と正しいやり方の理解が求められます。

まず、安土整備の基本工程は「削る→ふるう→混ぜる→成形する→仕上げる」という流れです。最初に表面の硬くなった土を30cmほどスコップで削り取り、その中に混ざっている石やゴミをふるいにかけて取り除きます。これは、矢の刺さりを妨げる原因を取り除くために重要な作業です。

次に、ふるった土に対して川砂やおがくずなどを混ぜていきます。川砂は水はけと通気性を良くし、形を維持しやすくする効果があります。一方で、おがくずは柔軟性を与え、矢がスムーズに刺さるように整える役割を果たします。おがくずの配合比は、川砂10に対して2〜3程度が目安とされています。

土を混ぜたら、下から順に盛り直していき、安土の角度が約55度になるように整えていきます。この角度は、矢が安定して刺さるだけでなく、抜くときの負荷も少ないため、射場全体の安全性に直結します。

仕上げに表面を均して、適度に水を撒いて安定させれば整備完了です。ポイントは、作業中に水分が適切に含まれているかをこまめに確認しながら行うこと。乾燥していると整形がしづらく、後で崩れやすくなるからです。

このように、安土整備にはいくつかの工程がありますが、正しく理解し実行すれば安定した射場環境を維持できます。日常の手入れと合わせて、半年~1年に一度はしっかりと整備を行うことが望ましいです。

水の巻き方と湿度管理のコツ

水の撒き方は、安土のコンディションを大きく左右する重要な作業です。適度な湿度を保つことで、安土の柔軟性が維持され、矢が正しく刺さるようになります。逆に、水分が不足すると安土は硬化し、矢が刺さらない、あるいは跳ね返ってしまうリスクが高まります。

基本的に水は毎日の練習後、もしくは練習前に撒くのが理想的です。特に夏場など乾燥しやすい季節には、練習前の水やりを欠かさないようにしましょう。ホースやじょうろを使って、表面全体にまんべんなく水を行き渡らせるのがポイントです。シャワー状にして軽く何度かに分けてかけることで、土の表層に水が吸収されやすくなります。

水をかける際に気をつけたいのが「量」と「タイミング」です。一度に大量の水をかけすぎると、表面だけがぬれて内部まで浸透しないうえ、ぬかるんで矢が刺さりづらくなる場合があります。また、整備直後に水をかけすぎると内部に乾いた層が残ってしまい、そこから崩れる原因になることもあります。水は数回に分けて少量ずつ、表面にしみ込ませるように撒くと良いでしょう。

安土の湿度は、「少し湿っていて柔らかさがある」状態が理想です。乾いて硬い状態では矢のダメージが大きくなり、柔らかすぎると形が崩れやすくなります。適切な水分量を保つためには、見た目や手で触った感触をこまめにチェックする習慣を持つことが大切です。

また、天候によっても水の巻き方を調整する必要があります。雨天後は水やりの必要がないこともありますし、風の強い日や日差しの強い日には水分がすぐに蒸発してしまうため、追加で撒く対応が必要です。

水分管理は一見シンプルですが、実際は非常に繊細なバランスが求められます。安定した練習環境を作るために、水の管理にも注意を払いましょう。

ほうきのかけ方のポイント

安土整備において、ほうきを使った仕上げは非常に重要な工程です。単なる掃除道具のように思われがちですが、正しいほうきの使い方によって、安土表面の均一性と安定性が大きく変わってきます。

ほうきをかける目的は大きく分けて二つあります。一つ目は、矢で削れた部分や凸凹になった箇所を均すこと。二つ目は、土を上方向に押し上げることで、安土の斜面をより密にし、崩れにくい状態を作ることです。

具体的な手順としては、まず安土表面に軽く水を撒いて土をしっとりとさせておきます。そのうえで、竹ほうきやブラシ付きのほうきを使い、下から上に向かって土を撫で上げるように掃いていきます。この「撫で上げる」動きがポイントで、土を締めながら自然な斜面を作ることができます。

また、的の周囲など矢がよく当たる箇所は特に凹みやすいため、重点的にチェックしましょう。凹みが深い場合は、あらかじめその部分に少量の土を補充し、ほうきで整えると均一な仕上がりになります。

一方で、ほうきを使う際の注意点として「力を入れすぎないこと」が挙げられます。力任せに掃いてしまうと表面の土を削ってしまい、むしろ形が崩れやすくなることがあります。軽く、何度も撫でるように行うのが理想的です。

さらに、整備後には安土前の床部分(安土敷)にもほうきをかけると、見た目の清潔感が出るだけでなく、射場全体が整った印象になります。土の飛散やホコリの防止にもつながるため、忘れずに行いましょう。

このように、ほうきをかける作業は単なる掃除ではなく、安土の仕上げと維持に欠かせないステップです。正しい使い方を身につけることで、安定した射場環境を長く保つことができます。

安土が崩れてきたらどうする?

安土が崩れてきた場合、速やかに補修作業を行うことが求められます。なぜなら、崩れた状態を放置すると矢が正しく刺さらなくなり、跳ね返りや的の設置ミスといったトラブルの原因になるからです。こうしたトラブルは、練習の質を下げるだけでなく、安全面でも深刻な問題につながる恐れがあります。

まず確認すべきは、崩れた範囲と程度です。表層の一部だけが崩れている場合は、比較的簡単に修復できます。スコップを使って崩れた部分の土を軽く掘り返し、固まっている部分は崩してから水を加えて混ぜ直します。その上で、おがくずや砂を補充して、足りない成分を補いながら再度成形します。このとき、安土全体の角度が約55度になるように意識しながら土を盛り、最後にほうきで表面を均して仕上げると整った形になります。

一方、崩れが深部まで及んでいたり、斜面全体が下がってしまっている場合には、より大がかりな修復が必要です。この場合は、崩れた部分をしっかりと掘り下げてから、内部の土をふるいにかけて再利用できるものとそうでないものを分けます。そして、川砂やおがくずを加えて土の質を整えながら、新しく土を積み直していく作業が求められます。

また、崩れの原因が水分不足や角度の不均一にある場合もあります。整備後には水をしっかりと行き渡らせ、乾燥を防ぐことが重要です。そして、定期的に安土の表面を観察し、早めに変化に気づけるようにしておくと、大きな崩れを未然に防ぐことができます。

繰り返しになりますが、安土の崩れは放っておくと悪化する一方です。作業には多少の手間がかかりますが、矢の安全や道場全体の整備状態を考えれば、早めの対処がもっとも効果的な対応となります。

水をかけないとどうなるのか

安土に水をかけずに放置すると、さまざまな問題が発生します。特に乾燥によって表面が硬化しやすくなり、矢の刺さりが悪くなるだけでなく、跳ね返りや矢の破損を引き起こす原因にもなります。これは弓道の安全性と練習効率の両方に悪影響を及ぼすため、非常に重要な注意点です。

水分が失われた安土は、見た目には白っぽく乾いた印象になり、表面がひび割れたり、細かい砂が飛びやすくなる傾向があります。この状態では、矢が刺さる際に抵抗が大きくなり、的の位置が安定せず、結果として練習の質が落ちてしまいます。特に初心者にとっては、矢が刺さらないことがストレスとなり、正しい射法を身につける妨げにもなります。

また、乾燥した土はほうきやコテで整えてもまとまりにくく、整備してもすぐに崩れてしまうことがあります。そのため、乾燥が進んだ状態で無理に形を整えようとすると、かえって安土の形状が不安定になり、修復の手間が増えるだけです。

さらに注意すべきは、内部の乾燥です。表面だけでなく中まで乾いてしまうと、矢が深く刺さらず跳ね返るリスクが高くなります。特にジュラルミン矢などは、跳ね返りの勢いで曲がったり、最悪の場合は折れてしまうこともあるため、道具の損傷にも直結します。

水分管理が不十分な状態が続けば、やがて安土全体が脆くなり、少しの衝撃で大きく崩れてしまう可能性もあります。そうなると、本格的な再整備が必要になり、時間もコストもかかってしまいます。

こうしたリスクを避けるためには、こまめに水を与えて土の柔らかさを保つことが基本です。特に気温が高く乾燥しやすい季節や、屋外の弓道場では、日々の水やりが欠かせません。習慣化しておけば手間も少なく、安定した環境を維持することができます。

日々の手入れは地味な作業かもしれませんが、練習の質を高めるために重要な一歩です。水をかけることは、安土の寿命を延ばし、安全な射場を守るための基本的な対策なのです。

安土整備のやり方と的の整え方

-

的のつけ方と高さの調整

-

安土整備の頻度とタイミング

-

簡易的に整える手順とは?

-

本格的な整備のステップ

-

整備に使う道具とその選び方

-

自分で整備する際の注意点

的のつけ方と高さの調整

正しい的のつけ方と高さの調整は、安全かつ効率的な弓道の練習環境を維持するために欠かせません。的が傾いていたり、高さが不揃いだったりすると、矢が狙い通りに飛ばなかったり、矢が刺さらずに跳ね返る原因になることがあります。こうしたトラブルを避けるためにも、毎回の的設置に丁寧さが求められます。

まず、的を設置する前に、的の裏にある支柱となる部分の安土をしっかり整える必要があります。この部分が崩れていると、的が傾いた状態で固定されてしまうことがあるからです。表面をコテなどで平らに均し、必要に応じて盛り土してから的の設置に移ります。

次に、高さの調整ですが、一般的には的の中心が射手の視線とほぼ同じ高さ、つまり目の高さに来るように設置するのが基本です。的定規を使用する場合は、基準の位置に合わせて中心線が水平になっているかを確認しながら調整を行います。もし的定規がない場合でも、他の的との高さを目視で揃えるように意識すると、バラつきを防ぐことができます。

的がしっかりと安土に固定されていないと、射った際に動いてしまうことがあります。そのため、矢が刺さる側に向かってわずかに押し込みながら、しっかりと安土に埋め込むことが大切です。固定後には、上から軽く押して揺れがないかを確認することも忘れないようにしましょう。

また、見た目の整った的は、射手の集中力にも良い影響を与えます。斜めや傾きがあると無意識にズレを補正しようとしてしまい、本来の射が崩れることもあるからです。これは初心者に限らず、経験者にとってもパフォーマンスを左右する要因になります。

的の設置は単なる準備作業ではなく、弓道の基本の一つです。正しく的をつけ、高さを整えることは、練習の質を大きく向上させるだけでなく、道場の整備意識そのものにもつながります。

安土整備の頻度とタイミング

日々の練習の合間でもできる、簡易的な安土整備は、弓道場の状態を良好に保つための基本です。毎回の練習後に少し手を加えるだけで、安土の持ちが格段に変わりますし、本格整備の頻度を減らすことにもつながります。

簡易整備の主な作業は、「表面の凹み補修」「水の補給」「表面の均し」の3つです。まず、的の周辺には矢が集中して刺さるため、どうしても凹みができます。この凹み部分には、安土敷から土を少し取って補充し、スコップやコテで軽く押さえながら整えます。こうすることで、的の位置がズレたり傾いたりするのを防げます。

次に行うのが水やりです。乾燥が進むと安土が固くなり、矢が刺さりづらくなるうえに、跳ね返りのリスクも高まります。ホースやじょうろで、表面にまんべんなく水をかけて湿らせておくことで、適度な柔らかさを保つことができます。水の量は土がしっとりする程度が目安で、ぬかるみになるほどの量は避けたほうが良いでしょう。

最後に、竹ぼうきで下から上へ撫で上げるように掃くことで、表面を均一に整えます。この作業は見た目の美しさだけでなく、安土の斜面を整え、矢の刺さりやすさや抜きやすさを向上させる役割があります。

この簡易整備は、作業時間にしておよそ10〜15分程度です。特別な道具や力も必要なく、誰でもできる内容なので、利用者全員で分担するのが理想です。特に、最後の時間帯に道場を利用する場合は、安土の簡易整備を忘れずに行うよう意識しましょう。

このように、簡易的な整備を習慣化することで、大きな崩れや整備コストを防ぐことができます。忙しくても手を抜かず、安土の維持に努めることが、良い射場環境を守る第一歩です。

簡易的に整える手順とは?

安土の状態が著しく悪化していたり、長期間メンテナンスを行っていない場合には、本格的な整備が必要となります。この整備は手間と時間がかかりますが、的の安定性や矢の安全性を確保するために欠かせない作業です。計画的に進めることで、安土を長持ちさせ、快適な射場を維持することができます。

本格整備の第一歩は、現状の安土を部分的に削り取ることから始まります。表層を30cmほどスコップで削り、固まった部分や凹凸のある箇所を均一にしていきます。このとき、削った土はそのまま捨てずに一度ふるいにかけ、石やゴミを取り除いた上で再利用します。使用できないほど劣化している土に関しては、廃棄して新しい土を用意しましょう。

次に行うのが、土の改良です。川砂やおがくずなどを追加し、柔軟性と通気性を確保するようにします。特におがくずは矢の刺さりやすさに大きく関わるため、適度な量をしっかりと混ぜ込むことが大切です。目安としては川砂10に対しておがくず2〜3が一般的とされています。

配合した土を使って、安土を再構築していきます。下から順に積み上げ、スコップや木板を使って押し固めながら角度を調整します。このとき、斜面の角度が55度程度になるように意識すると、矢が刺さりやすく、安定した安土になります。糸を水平に張って角度の目安とするのも良い方法です。

最後の仕上げとして、表面をならし、軽く水を撒いて湿度を調整します。すぐに的を設置するのではなく、一晩程度おいて土が安定するのを待つことで、崩れにくくしっかりした形を保つことができます。

このように、本格的な安土整備は複数の工程に分かれますが、丁寧に行うことで質の高い練習環境を作り出すことができます。作業を分担し、無理なく進めることが成功のポイントです。

本格的な整備のステップ

安土の状態が著しく悪化していたり、長期間メンテナンスを行っていない場合には、本格的な整備が必要となります。この整備は手間と時間がかかりますが、的の安定性や矢の安全性を確保するために欠かせない作業です。計画的に進めることで、安土を長持ちさせ、快適な射場を維持することができます。

本格整備の第一歩は、現状の安土を部分的に削り取ることから始まります。表層を30cmほどスコップで削り、固まった部分や凹凸のある箇所を均一にしていきます。このとき、削った土はそのまま捨てずに一度ふるいにかけ、石やゴミを取り除いた上で再利用します。使用できないほど劣化している土に関しては、廃棄して新しい土を用意しましょう。

次に行うのが、土の改良です。川砂やおがくずなどを追加し、柔軟性と通気性を確保するようにします。特におがくずは矢の刺さりやすさに大きく関わるため、適度な量をしっかりと混ぜ込むことが大切です。目安としては川砂10に対しておがくず2〜3が一般的とされています。

配合した土を使って、安土を再構築していきます。下から順に積み上げ、スコップや木板を使って押し固めながら角度を調整します。このとき、斜面の角度が55度程度になるように意識すると、矢が刺さりやすく、安定した安土になります。糸を水平に張って角度の目安とするのも良い方法です。

|

|

最後の仕上げとして、表面をならし、軽く水を撒いて湿度を調整します。すぐに的を設置するのではなく、一晩程度おいて土が安定するのを待つことで、崩れにくくしっかりした形を保つことができます。

このように、本格的な安土整備は複数の工程に分かれますが、丁寧に行うことで質の高い練習環境を作り出すことができます。作業を分担し、無理なく進めることが成功のポイントです。

整備に使う道具とその選び方

安土の整備には、作業内容に応じた道具の選定が不可欠です。適切な道具を使えば効率が上がり、整備後の仕上がりも良くなります。ここでは代表的な整備用具と、その選び方について解説します。

まず必須なのがスコップです。土を掘る・削る・盛るといった作業の中心となるため、軽量で扱いやすいものを選びましょう。深掘りする機会が多いなら、柄が長めのタイプがおすすめです。一方で、表面の細かな調整を行うときには、手のひらサイズの移植ゴテなども役立ちます。

次に重要なのが「ふるい」です。削り取った土の中から小石やゴミを取り除くために使用します。ふるいの網目は細かすぎると作業に時間がかかるため、中目程度(4〜5mm)がおすすめです。持ち手付きのふるいなら、複数人で作業する際にも使い勝手が良くなります。

また、整形や仕上げには「コテ」や「木板」が便利です。コテは土を押し固めたり、表面をならす際に使います。木板は取っ手付きのタイプを選ぶと、斜面の形を整える作業に適しています。特に斜面を上に向かって押し固める「はたき上げ」の作業では、板のサイズと強度が重要になります。

ほうきは整備の最終段階で使用します。竹ほうきや柔らかい毛のほうきが理想的で、表面を整えるだけでなく、土を持ち上げて斜面を滑らかに仕上げることができます。ただし、毛が硬すぎると表面を削ってしまうため、やや柔らかめの素材を選ぶと良いでしょう。

さらに、水やりのためのホースやじょうろも必需品です。シャワー式のノズルがあると、土に水が均一に染み込みやすくなります。まんべんなく水分を与えることで、整備後の安土が安定しやすくなります。

このように、目的に応じた道具を用意しておくことで、整備作業がスムーズに進み、効率的かつ確実なメンテナンスが可能になります。あらかじめ必要な道具を揃え、定期的に点検・補充を行うことも大切です。

|

|