弓道で肩が詰まる初心者必見の練習ポイント

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の稽古を続けていると、「肩が詰まる」という悩みに直面する人は少なくありません。特に、引き分けや会の動作中に肩がうまく下がらず、詰まったような感覚に悩む方は多いのではないでしょうか。この記事では、弓道における「肩が詰まる原因は何ですか?」という疑問をはじめ、「大三で肩が上がるのはなぜですか?」「肩が上がるのはなぜですか?」といった、よくある悩みの原因と解決法をわかりやすく解説していきます。

また、「右肩が詰まる」「弓手が詰まる」「弓手が抜ける」「馬手が抜ける」といった具体的な問題に対するチェックポイントや改善のヒントも紹介しています。射型が安定しない原因の多くは、肩の使い方だけでなく、胴造りや足踏みといった基本姿勢に起因することが少なくありません。

さらに、射におけるリラックスした動作を実現するための「肩の力を抜く方法」についても詳しく説明します。射を見直したい方、射のバランスに悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

-

肩が詰まる具体的な原因とその仕組み

-

正しい姿勢や胴造りの基本と重要性

-

弓手・馬手それぞれの詰まりや抜けの対処法

-

力みを防ぐための肩の力を抜くコツ

弓道で肩が詰まる原因と基本の対策

-

肩が詰まる原因は何ですか?

-

大三で肩が上がるのはなぜですか?

-

肩が上がるのはなぜですか?

-

右肩が詰まるときの意識の持ち方

-

弓手が詰まる動作のチェックポイント

肩が詰まる原因は何ですか?

肩が詰まる最大の原因は、体全体のバランスが崩れた状態で弓を引こうとしてしまうことです。弓道では肩だけを動かして引くわけではなく、全身を使って構え、引き、離れまでを一貫して行います。その中で、胴造りや足踏みが不安定であると、上半身に余計な力が入り、結果として肩が上がったり、詰まってしまったりします。

まず、胴造りができていないと、上半身の土台が安定しません。姿勢が前傾したり、反り返ったりすると、肩や首の位置が自然な位置からずれてしまい、肩が詰まったような感覚になります。特に、肩の根元から力を伝えるべきところを、肩先だけで無理に押そうとすることで、力みが生まれやすくなります。

次に、引き分けの動作にも原因があります。腕の上部、つまり上腕二頭筋に頼って弓を引こうとすると、肩が引き下げられず、詰まったように感じます。本来は二の腕の下部である上腕三頭筋を使いながら、肩甲骨をしっかりと寄せる意識が必要です。この使い方ができていないと、肩が自由に動かず、詰まりにつながります。

他にも、大三での弓手の押し出しが足りない、弓構えで胸を張りすぎている、弓手の小指での締めが甘いなどの細かい要因もあります。これらが重なると、肩に自然な下向きの力が働かず、詰まりが慢性化するケースも少なくありません。

したがって、肩が詰まると感じたときは、単に肩周辺だけを直そうとするのではなく、胴造り・足踏み・引き分けといった一連の流れ全体を見直す必要があります。

大三で肩が上がるのはなぜですか?

大三の段階で肩が上がってしまうのは、弓を構えるときの基本的な射形が崩れている可能性が高いです。特に、大三に入る瞬間に「弓を大きく引こう」「腕を伸ばそう」と意識しすぎてしまうと、結果として肩の位置が持ち上がってしまいます。

大三とは、打起こしから引き分けへと移る中間の段階であり、姿勢や力の流れが正しくセットされていなければ、その後の引き分けにも悪影響が出ます。このとき、肩が上がってしまう原因のひとつに、腕の筋肉だけで弓を持ち上げようとする意識があります。肩甲骨を中心とした背中の筋肉を使わず、腕や肩先だけで弓を保持すると、自然と肩が上がってしまうのです。

また、弓手(左手)の押しが足りず、勝手(右手)の引きだけが先行している場合にも肩が持ち上がりやすくなります。特に初心者は弓を引こうとする意識が強くなり、引く動作にばかり集中してしまう傾向があります。押す力と引く力のバランスが取れていないと、大三で肩に余計な負荷がかかってしまいます。

このような状態を放置すると、引き分けの際に力の流れが滞り、離れの瞬間に矢勢が落ちたり、弓が的に向かって素直に押し出されなかったりするなどの問題が発生します。

肩を上げないためには、大三の動作で肩甲骨を内側に寄せる意識を持ち、肘を横に張るようにして引くことが有効です。こうすることで、肩が無理に持ち上がることを防ぎ、自然な力の流れを作ることができます。

肩が上がるのはなぜですか?

肩が上がるのは、単純に力の入れ方を間違えていることが大きな原因です。弓道では「力を入れるべき部位」と「力を抜くべき部位」のバランスが重要ですが、このコントロールができていないと、必要のないところに力が入り、結果として肩が上がってしまいます。

多くの場合、弓を引くときに「矢をしっかり飛ばさなければならない」と強く意識しすぎることが原因です。とくに初心者や力に自信のない人ほど、腕や肩に力を込めてしまい、肩がすくんだような形になりやすいです。この姿勢では、肩の自由な可動が制限され、引き分けの動作も小さくなりがちです。

また、肩が上がる背景には、土台である足踏みや胴造りが安定していないことも関係しています。下半身が不安定だと、上半身でバランスを取ろうとしてしまい、結果として肩に力が入りやすくなるのです。これは立ち方や膝の使い方にも影響を受けます。膝が伸びきっていると、体の重心が高くなり、肩が上がりやすい姿勢になります。

ここで注意したいのは、「肩を意識的に下げようとする」ことが必ずしも正解ではないという点です。無理に肩を下げようとすると、かえって背中が固まり、動きがぎこちなくなることもあります。むしろ、肩の力を抜くこと、つまり「りきみを取る」ことが正しい対処法となります。

最終的には、正しい姿勢・正しい呼吸・正しい意識が合わさることで、肩が自然な位置におさまり、上がることを防ぐことができます。基本を丁寧に積み重ねていくことが、もっとも効果的な解決法と言えるでしょう。

右肩が詰まるときの意識の持ち方

右肩が詰まると感じる場合、多くの人が無意識に「手先で弓を引こう」としている可能性があります。これは特に、会に入る直前やその途中で力の方向が乱れてしまうときに起こりやすい現象です。右肩を意識的に下げようとするだけでは根本的な解決にはなりません。より本質的には「右肘を支点として後ろに回す」動作を正確に行うことが重要です。

まず、右肩に余計な力が入りやすくなるのは、「引こう」という意識が先行して、肩のラインや筋肉の使い方を無視してしまうためです。そこで、意識すべきは肩ではなく「肘」です。肘を中心に動作を組み立てることで、自然と肩の力が抜け、詰まりにくくなります。

具体的には、大三で右肘を斜め後ろに張り、そこから肩甲骨を寄せるように引き分けるのが理想的です。この時、右手の拳や肩に意識を置くと、逆に肩が詰まりやすくなります。肘を張る動きは、肩のラインを左右水平に保つためにも有効です。これによって肩甲骨まわりの筋肉が活性化され、力の方向が矢の線と揃いやすくなります。

また、弓の弾力に耐えようとするあまり右手に力が入りすぎることもあります。このような場合は、弓手の押しをより強く意識することで、左右のバランスが整います。押しと引きが均等になれば、右肩が詰まるという状態は次第に解消されていきます。

最後に、練習では鏡や動画で自分の射型を確認するのも効果的です。他人に見てもらうことで、自覚のない右肩の詰まりにも気づきやすくなります。自分だけで直そうとせず、周囲のサポートを活用してみてください。

弓手が詰まる動作のチェックポイント

弓手が詰まるという状態は、単に肩の問題だけでなく、肘や手の内、姿勢など複数の要因が重なって起こります。そこで、弓手が詰まっていると感じたときは、いくつかのチェックポイントを順に確認することが重要です。特に基本姿勢の見直しが、根本的な改善につながります。

最初に注目すべきは、弓手の肘の向きです。肘が内側に入りすぎていると、力が真っすぐ前方に伝わらず、肩が詰まる原因になります。会の状態で弓手肘の内側がしっかり的方向に向いているかを確認しましょう。これによって、腕のラインが自然に伸び、肩の可動域が確保されます。

次に、手の内の状態です。特に小指・薬指・中指の締めが弱いと、上押しが強くなり、肩に過剰な力が入ってしまうことがあります。適切な手の内は、親指と人差し指の間(虎口)に空間を持たせ、他の3本指で軽く弓を支えるような握り方です。強く握る必要はありません。

さらに、大三から会にかけての弓手の動きも重要です。前述の通り、押手を意識せず引きだけが先行すると、弓手側の筋肉が緊張して詰まる傾向にあります。このような場合は、弓手を的方向へ押し続けるイメージを持ち、下筋を使って弓を開いていくよう心がけてください。

胴造りも見逃せないポイントです。正しい胴造りができていないと、重心が上半身に偏り、結果的に肩が上がりやすくなります。特に、中胴の意識を持って体の軸をまっすぐに立てることで、弓手の肩も自然な位置に収まりやすくなります。

このように、弓手が詰まる原因は一つではありません。複数のチェックポイントを通じて自分の射を客観的に分析し、該当する部分を重点的に改善することで、より安定した射を実現することができます。

弓道で肩が詰まる動作を改善する方法

-

弓手が抜けるときの矯正ポイント

-

馬手が抜ける原因と正しい引き方

-

肩の力を抜く方法と注意点

-

姿勢改善と胴造りの基本

-

足踏みと膝の使い方で肩を下げる

弓手が抜けるときの矯正ポイント

弓手が抜ける状態とは、弓手の肩や腕が本来あるべき方向に保たれておらず、力がしっかり弓に伝わっていない状態を指します。これを放置すると、矢が下に落ちたり、的に真っすぐ飛ばなかったりする原因になります。そのため、早い段階で正しい射形を身につけることが大切です。

まず確認してほしいのは、大三での弓手の押し出しが適切かどうかです。弓手を横や後ろに流してしまうと、肩が引けた状態になりやすく、結果として抜けの原因になります。正しくは、弓手を斜め前方に押し出すようなイメージで構えることです。この時、肘の内側が前方を向いているかをチェックしてください。

次に、肩の位置も重要です。肩が下がりすぎていたり、後ろに引けていたりすると、力が矢に伝わらず不安定になります。このような場合は、大三で決めた肩の位置を引き分けの間も保つよう意識しましょう。引き分けで肩の位置が変わると、会の安定感が大きく損なわれてしまいます。

また、手の内の使い方も見直すポイントです。握りが強すぎると肩に余分な力が入りやすく、逆に緩すぎると弓を正しく押し切れなくなります。特に小指と薬指、中指の締めが不足していると、上押しが強くなり、手のひら全体が不安定になります。適度な握りで弓を支えながら、親指と人差し指の間にはわずかな隙間を作るようにしてください。

最も大切なのは、自分では気づきにくい弓手の動きを客観的に確認することです。動画を撮ったり、指導者に見てもらうことで、自分の射の癖を把握できます。一つずつ修正していくことで、弓手が抜ける癖は必ず改善していきます。

馬手が抜ける原因と正しい引き方

馬手が抜けるというのは、弓を引く際に右肩や右腕の位置が安定せず、矢にかかる力が途中で抜けてしまう現象を指します。この状態では、矢が右へ逸れたり、狙いがぶれたりしやすくなり、安定した射を実現することが難しくなります。

まず、馬手が抜ける典型的な原因は「手先で引いている」ことです。特に、引き分けのときに手の力ばかりを使っていると、肩の位置がずれてしまい、矢を体に引き込む動作ができなくなります。これを防ぐには、腕の付け根、特に上腕三頭筋を使って引くことが重要です。腕のラインを矢と平行に保つよう意識しながら、肘を引くことで力が一直線に働きやすくなります。

さらに、大三の段階で馬手肘の方向が正しく設定されていない場合も抜けの原因になります。馬手肘が外に流れていたり、肩がすくんでいたりすると、その後の引き分けで安定性を失います。理想は、肘が少し後方斜め上を向く角度であり、肩が落ち着いた位置にあることです。この状態を会まで維持することで、馬手がしっかりと支点として機能します。

正しい引き方のポイントとしては、身体を弓に割り込ませるような感覚を持つことが挙げられます。つまり、引く意識よりも「弓の中に体を入れる」意識の方が、結果的に肩の位置を安定させ、力の流れをまっすぐにする効果があります。

そして、もう一つ重要なのが「腰の使い方」です。腰が抜けていたり、縦のラインが崩れていると、上半身がぶれて馬手の動きが不安定になります。会の状態で腰をしっかり入れ、体幹を支点に引くようにすることで、馬手の抜けを防ぐことができます。

これらを総合的に見直すことで、馬手が抜ける問題は徐々に改善していきます。とくに、筋力や柔軟性に不安がある人は、基礎的な身体操作の練習から始めるのが良いでしょう。

肩の力を抜く方法と注意点

弓道で「肩の力を抜け」と言われることは多くありますが、単に力を抜けばいいというものではありません。必要なのは「無駄な力みを取り除き、必要な力を正しく使う」ことです。これを誤解していると、逆に形が崩れたり、矢勢が弱くなったりする恐れもあります。

まず、肩の力が抜けない原因として多いのは、弓を構えた段階からすでに力が入りすぎているケースです。とくに、打起こしの段階で肩を無理に下げようとすると、かえって僧帽筋に力が入って肩が上がってしまうことがあります。このような場合は、構えのときに脇の下を軽く張るようにして、肩を自然な位置に落とす意識を持つことが有効です。

また、打起こしで肩関節が上がっても問題はありません。引き分けに入る段階で肩が自然に下がってくる構造になっているからです。重要なのは、肩を無理に下げるのではなく、動作の流れに沿って自然と下がってくる状態をつくることです。

さらに、足踏みや胴造りが正しくできていないと、肩に無駄な力が入りやすくなります。足元が不安定な状態では、上半身でバランスを取ろうとするため、肩や首まわりの筋肉が緊張してしまうのです。このようなときは、足幅を広めに取り、膝をわずかに緩めることで腰の位置を落とし、肩の力みを抜きやすい姿勢に変えることができます。

ただし、注意点として「完全に力を抜く」のは間違いです。本来、肩には最低限の支えが必要であり、力が抜けすぎると肩根が浮いてしまい、逆に射が崩れます。脱力とは、力を抜くのではなく、必要な部分にだけ必要な力を保つことを意味します。

このように、肩の力を抜くとは単なる脱力ではなく、「正しい姿勢と使い方で自然な動作を実現する」ことに他なりません。意識的に力を抜くのではなく、動作全体を見直して、力まない構えを習得していくことが大切です。

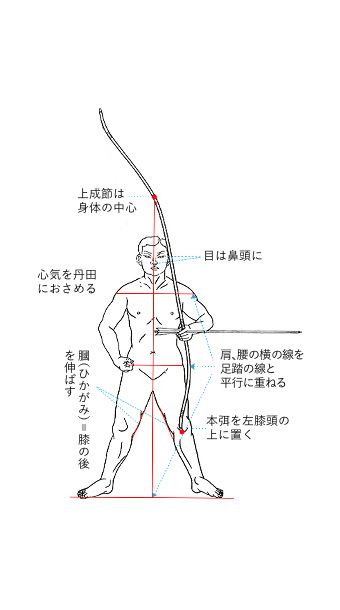

姿勢改善と胴造りの基本

弓道において安定した射を行うためには、正しい姿勢と胴造りが欠かせません。射型の多くの不具合、特に肩の詰まりや力みは、胴造りが不十分であることに起因している場合が多く見られます。土台である体幹が整っていなければ、上半身だけで姿勢を補おうとして不自然な力が入り、結果的に矢飛びや動作の安定性にも影響を与えてしまいます。

胴造りとは、頭から腰にかけての体の軸を正しく整えることを指し、弓道では「五胴」と呼ばれる分類があります。「屈む」「反る」「掛かる」「退く」「中胴」の5つの型のうち、理想は「中胴」とされます。これは、左右にも前後にも傾いていない、もっとも安定した垂直な姿勢を意味します。

例えば、「掛かる」状態になると、胴体が的方向へ倒れ、右肩が無理に前に出てしまいがちです。逆に「退く」状態では左肩が引けてしまい、弓手に力が入りません。また、骨盤が前傾しすぎると「反る胴」になり、腰が浮いて肩に負担がかかります。これらを防ぐためには、骨盤を垂直に立てた状態で胴体を上下に真っすぐ伸ばす意識が必要です。

このとき、肩甲骨を軽く寄せ、肩を真下に落とすようにすることで、自然な位置に肩が収まりやすくなります。弓手・馬手ともに肩の位置が左右対称であることを意識し、体の中心に一本の軸を通すイメージで立つと、より胴造りが安定します。

最初は鏡や動画を使って、自分の姿勢を客観的に確認することも有効です。経験者であっても、知らず知らずのうちに胴造りが崩れていることがあります。基本に立ち返り、体の軸を意識することが、肩の詰まりや射の乱れを防ぐ第一歩になります。

足踏みと膝の使い方で肩を下げる

弓道で「肩が上がってしまう」と悩む人は少なくありませんが、その多くは上半身だけに意識を向けてしまっていることが原因です。実は、肩を自然に下げるためには、足元、特に「足踏み」と「膝の使い方」が非常に重要な役割を果たします。下半身が安定することで、上半身の余計な緊張が解け、肩の位置が自然と落ち着くのです。

まず、足踏みについてですが、基本的には肩幅よりもやや広めに両足を開いて構えることが推奨されます。狭すぎると重心が高くなり、バランスを取るために肩や腕で調整しようとしてしまい、結果的に肩に力が入ってしまいます。足を広めに取ることで重心が下がり、自然と肩の力が抜けやすくなるのです。

ここでのポイントは、「自分にとっての最適な足幅は、練習によって広げられる」という考え方です。最初は足を広げることに違和感があっても、股関節の柔軟性が高まるにつれて、安定した構えが可能になります。まずは広めに足を取り、1分程度そのまま静止して体に馴染ませてみてください。慣れてくると、従来の足幅では不安定に感じるようになるはずです。

また、膝の使い方も重要です。膝を完全に伸ばし切ってしまうと、下半身がロックされて重心の調整がしにくくなります。そのため、わずかに膝を緩めることで、ふくらはぎや太ももの前側の筋肉がリラックスし、全体的な姿勢も柔軟になります。このとき、膝裏の緊張を取り、体重を足裏全体で支えるようにすると、より安定した射が可能になります。

肩を下げようとして肩だけに意識を向けると、かえって動きがぎこちなくなります。そうではなく、足元から体全体の重心を整えることで、肩が自然に正しい位置に戻っていきます。特に肩が詰まりやすい人こそ、足踏みや膝の調整から取り組んでみてください。こうした土台づくりが、無駄な力みのない射型の構築につながっていきます。

弓道で肩が詰まるときの原因と対策まとめ

-

胴造りが崩れると上半身に無駄な力が入りやすい

-

足踏みが狭いと重心が高くなり肩が上がりやすい

-

引き分けで上腕二頭筋を使うと肩が詰まりやすい

-

弓手の押し出しが弱いと肩が引けやすくなる

-

肘の使い方が悪いと右肩の詰まりを引き起こす

-

肩を意識的に下げすぎると逆に動作がぎこちなくなる

-

大三で腕だけで弓を持ち上げると肩が上がる

-

弓手肘が内向きだと力が的方向に伝わらない

-

手の内の小指・薬指・中指の締めが甘いと肩に力が入る

-

馬手肘が流れると引き分けが不安定になる

-

手先で引こうとすると馬手肩が抜けやすくなる

-

肩甲骨を寄せる意識が弱いと詰まりを改善できない

-

膝を伸ばしすぎると体全体が硬直して肩に力が入る

-

中胴を意識すると体の軸が整い肩の動きも安定する

-

動画や鏡で射型を確認すると癖の把握に役立つ

関連記事:大三の弓道で崩れない形をつくる15のポイント

人気記事:弓道 三重十文字の基本と正しい姿勢の作り方