弓道の弦の切れる位置の意味と射癖との深い関係

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の弦の切れる位置の原因とは

-

弦が切れる位置の種類とは

-

真ん中で切れるとよい理由

-

末弭や本弭あたりで切れる原因

-

弦が切れる位置と射癖の関係

-

弦の扱い方が影響する理由

弦が切れる位置の種類とは

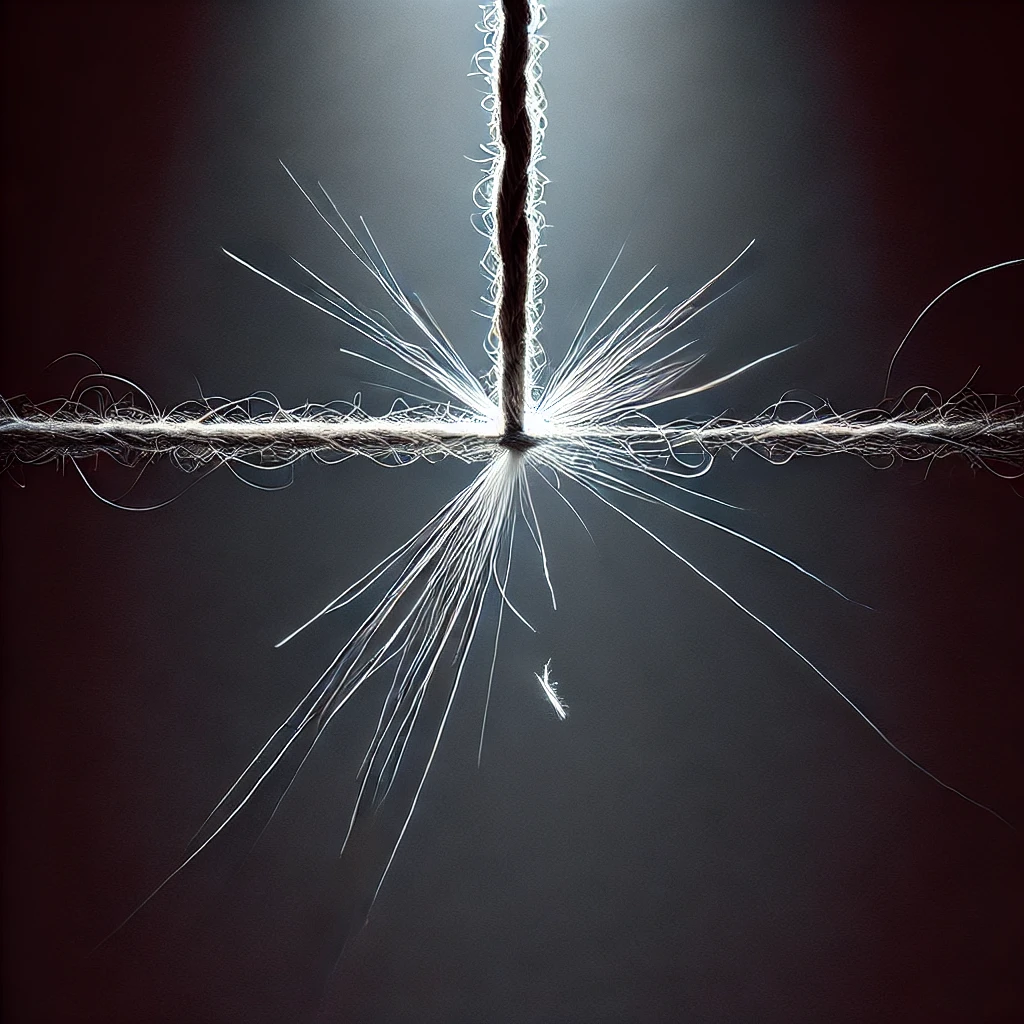

弓道で使用される弦は、使い方や状況によって切れる場所が異なります。一般的に、弦が切れる位置は「真ん中」「本弭(もとはず)付近」「末弭(うらはず)付近」の3か所に分けられます。それぞれの位置には特徴があり、切れる場所によって弦や射手の状態がある程度読み取れることもあります。

まず最も多く見られるのが、弦の「真ん中」で切れるケースです。この場合は、弦の寿命が来ているサインであることが多く、長期間使用したことで弾性が失われ、摩耗が進んでいる状態です。弦の中央部分、つまり中仕掛けと呼ばれる矢を番える位置は、引き分けや離れの際に特に強い力が加わるため、使用回数が多くなるほど負荷が蓄積していきます。

次に挙げられるのが、「本弭付近」での弦切れです。これは弓の上側にある弦輪部分に近い場所で起こる切れ方で、弦輪の作り方が甘かったり、弦輪を何度も作り直すことによる繊維の劣化が原因となることがあります。また、取りかけ時の力のかけ方に偏りがある場合や、弦のひねりすぎによってもこの部分にダメージが集中することがあります。

最後に、「末弭付近」での切れについてですが、こちらも弦輪の状態が大きく関係します。弦輪が小さすぎたり、強く締めすぎていると、張力が一点に集中し、使用中に負担がかかりやすくなります。また、上関板という弓の一部に弦が強く当たることで、摩耗が進行しやすくなることも理由の一つです。

このように、弦が切れる位置は一見ランダムに見えて、実は射手の射癖や弦の管理状態、使用頻度などが複雑に絡み合って決まっています。位置ごとの特徴を理解しておけば、弦切れの予兆に気づきやすくなり、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。

真ん中で切れるとよい理由

弦が切れる位置として、真ん中での弦切れが「良い」とされることがあります。これは、真ん中で切れるケースが最も一般的であり、弦の自然な消耗によって起きていると考えられるためです。中仕掛け部分での切れは、弦にとっての寿命が尽きたことを意味しており、他の位置での切れよりも「不具合による切れ」の可能性が低いと見なされています。

このように言うと、真ん中で切れること自体が射手にとって望ましいように聞こえますが、必ずしも「技術が高いから真ん中で切れる」という単純な話ではありません。実際に、上級者・初心者問わず、最も多く見られる弦切れの位置が真ん中です。つまり、この現象には技術レベルによる差はあまりないと考えられています。

一方、弦が真ん中で切れることで、弓や弓道具へのダメージが比較的少ないという利点もあります。例えば、弦輪部分で切れた場合には、強い張力が弓の端にかかり、弓本体に大きな負担がかかるリスクがあります。それに比べて、中央での切れは力の分散が比較的バランスよく起こるため、弓へのダメージも抑えられる傾向にあります。

また、真ん中で切れた弦は、古くから縁起物とされることがあり、特に中たった状態で中央から切れた弦は「安産のお守り」にされることもあります。これは文化的な側面ですが、弓道における「縁起」や「験担ぎ」といった要素の一つとして、今も語り継がれています。

つまり、真ん中で切れることは、弦の寿命や摩耗による自然な切れ方であり、道具への影響や文化的背景を踏まえると「比較的好ましい現象」と言えるでしょう。ただし、そうであっても弦が切れる前に交換することが望ましい点には変わりません。

末弭や本弭あたりで切れる原因

末弭や本弭の近くで弦が切れる場合、弦そのものの劣化だけでなく、弦輪の作り方や射手の技術的な問題が関係していることが多くあります。これらの位置は本来、切れにくいとされているため、ここで弦切れが起きる場合には注意が必要です。

まず、弦輪の作成時に繊維が偏っていたり、締めすぎたりすると、力のかかり方が不均一になります。弓を張った際に一点に強い張力がかかると、特定の部位に負荷が集中し、使用を重ねるうちに裂けやすくなります。さらに、何度も弦輪を作り直すことで繊維がほつれたり、麻が弱くなったりするため、劣化が加速する場合もあります。

また、離れの癖が影響することもあります。例えば、打ち捨て離れや引っ掛かり離れのように、離れ時に強い衝撃や横方向への引っ張りが加わると、弦輪付近に想定以上の負荷がかかってしまいます。これは射手の技術の問題であり、改善しない限り繰り返し同じ場所で弦切れが起こる可能性があります。

一方で、弦の種類によってもこの現象の起こりやすさは異なります。麻弦の場合、手作りに近いため品質にばらつきがあり、弦輪の強度が安定していないこともあります。場合によっては、一度引いただけで弦輪から切れてしまうこともあるため、購入時にロットの品質を見極める必要があります。

これに対して合成弦は比較的均一に作られており、弦輪の強度も安定しています。ただし、合成弦であっても弦輪のひねりすぎや、極端な高温・低湿度環境での保管によって繊維が脆くなり、末弭や本弭の近くで切れることがあります。

このように、末弭や本弭あたりで弦が切れる原因は、弦輪の扱い方・射癖・素材の状態など、複数の要因が重なっていることがほとんどです。予防のためには、正しい弦輪の作り方を習得することに加え、無理な張り方や射癖を見直すことが重要になります。

弦が切れる位置と射癖の関係

弦が切れる位置には、射手の射癖が関係している場合があります。特に、繰り返し特定の場所で弦が切れる場合、単なる弦の劣化だけでなく、射そのものに癖がある可能性を疑うべきでしょう。適切な射技を身につけていないと、知らず知らずのうちに弦に過度な負担をかけてしまうことがあります。

例えば、「弛み離れ」「打ち棄て離れ」「引っ掛かり離れ」といった射癖は、弦に不規則な衝撃を与えるため、特定の部分に急激な負荷が集中しやすくなります。こうした動作は、離れの瞬間に弦が本来想定していない方向に引っ張られたり、強く叩かれたりする原因となり、弦の繊維にダメージを与える結果になります。

また、矢を番える位置で弦が切れる場合は、離れの際に力で無理やり引き離している可能性もあります。これは初心者に多く見られる傾向で、弓を自然に開放する感覚が身についていないことが背景にあります。そのような射は、弦だけでなく弽や矢にも悪影響を及ぼすため、早期に修正が必要です。

一方、同じ道具を使っていても、射技の安定している人は弦が長持ちする傾向にあります。力の流れが自然で、無理な動きがない分、弦にかかる負荷が分散されているためです。つまり、弦の切れる位置は、射技の質を映し出す一つの指標とも言えるのです。

このように考えると、弦の切れ方から自分の射を見直すきっかけを得ることができます。もちろんすべてが射癖に起因するわけではありませんが、もし特定の位置で繰り返し弦が切れているなら、動画を撮る・指導者に見てもらうなどして、自身の動作を確認することをおすすめします。

弦の扱い方が影響する理由

弓道において、弦の扱い方はその寿命や切れやすさに大きく影響します。どれだけ正確に射を行っていたとしても、弦の取り扱いが雑であれば、早期に切れる可能性は高まります。特に合成弦は耐久性が高い一方で、正しい管理がされていないと予想外のタイミングで切れることがあるため注意が必要です。

まず、弦輪の作り方は非常に重要なポイントです。弦輪を小さく作りすぎたり、何度も修正して作り直したりすると、繊維が摩耗し、切れやすくなります。使用前にすでにダメージを受けている弦を使い続ければ、当然ながら弓を張った時点で強い張力が一部に集中してしまいます。こうした状況では、使用回数が少なくても突然の弦切れが発生することがあります。

さらに、弦を張る際の「ひねり」も注意すべき点です。一般的には2〜3回のひねりで十分ですが、人によっては5回以上ひねってしまうことがあります。過剰なひねりは繊維をねじり過ぎることになり、弦の強度を大きく損ねます。毎回の張り直しで少しずつダメージが蓄積し、結果的に切れるリスクを高めてしまうのです。

また、弦の保管方法も寿命に関係しています。湿気や直射日光を避けることはもちろん、使用後にはくすねを引いて弦を整えるなど、日常的なメンテナンスが求められます。特に麻弦の場合は乾燥しやすいため、丁寧なケアが不可欠です。ケアを怠ると、見た目はきれいでも内部では繊維が脆くなっていることがあり、次に引いたときに突然切れることもあります。

このように、弦は消耗品とはいえ、扱い次第で寿命を延ばすことができます。高価な麻弦であっても、丁寧に管理すれば数百射に耐えることができ、合成弦であっても油断すればすぐに切れてしまいます。弦の交換頻度を減らすためにも、正しい取り扱いを日常から意識することが、弓道においては非常に重要です。

弓道の弦の切れる位置と対策まとめ

-

弦切れは弓にわるいのか?

-

弦の替え時の目安と判断方法

-

合成弦と麻弦の違いについて

-

審査中に失(弦切れ)をしたときの処理手順

-

弦が切れやすい人の共通点とは

-

弦の寿命を延ばすための注意点

弦切れは弓にわるいのか?

弓道において「弦が切れるのは弓にとって良いことだ」と聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし、それは時代や道具の素材によって意味が大きく異なります。現代の弓道具、とくにグラス弓やカーボン弓を使っている場合、弦切れはむしろ弓に負担を与えるリスクがあります。

古くは、竹弓と麻弦が主流だった時代において、弦が切れることで弓にかかっていた張力が一気に解放され、弓の裏反り(うらぞり)が回復すると信じられていました。確かに、弦が切れると弓の形が一瞬で戻るように見えることがあり、それが「弓が若返る」と捉えられたのです。

一方で、現在主流となっている合成弦は非常に強靭で、切れたときの衝撃が竹弓に比べて大きくなります。これが原因で、弓に亀裂が入ったり、弦輪部分に過度な負担がかかることもあります。特にカーボンやグラス素材の弓は、耐久性がある反面、衝撃吸収性は竹弓に比べて劣るため、弦切れによるダメージは小さくありません。

さらに、射手にとっても安全面での問題があります。突然の弦切れによって手や顔を傷つける可能性もあり、審査や試合中のメンタルへの影響も無視できません。こうしたことからも、現代において弦切れは「良いこと」とは言い難く、できるだけ予防したい現象だと言えるでしょう。

つまり、道具の材質や使用状況が違えば「弦切れの意味」も変わります。過去の知識にとらわれず、現在の道具に合わせた対応が必要です。定期的な交換や適切なメンテナンスによって、弦切れのリスクを最小限に抑えることが弓にも射手にも求められています。

弦の替え時の目安と判断方法

弓道において弦の替え時を見極めるのは非常に重要です。適切なタイミングで弦を交換しなければ、突然の弦切れにつながり、弓へのダメージや安全面のリスクが高まってしまいます。とはいえ、弦は外見から劣化を判断するのが難しい道具でもあります。

まず目安としてよく言われるのが、矢数による管理です。合成弦であれば、おおよそ600射から1000射が寿命とされており、毎日引く人であれば1ヶ月に1回程度の交換が理想です。一方、麻弦はそれより短く、300射ほどで交換するのが一般的です。数をカウントしていない場合でも、大まかな練習頻度から計算して交換スケジュールを立てることが大切です。

次に、弦の伸びや矢勢の変化も見逃せないポイントです。例えば、弓把の高さが以前より下がってきたり、矢の飛び方が鈍く感じられるようになった場合、弦の伸びが進行している可能性があります。ただし、弓把の変化は弦輪の状態によっても左右されるため、単独での判断はやや不確実です。

そこで有効なのが、定期的なスケジュールに基づく交換です。「奇数月の第1土曜に交換する」「試合の前週に必ず替える」といったルールをあらかじめ決めておけば、感覚に頼らずに弦を管理することができます。この方法は、弦切れによるトラブルを未然に防ぐだけでなく、練習の集中力維持にもつながります。

もちろん、目に見えるほつれや、上関板付近の摩耗など、明らかな劣化がある場合は即座に交換してください。見た目はまだ使えそうでも、内部の繊維が傷んでいるケースは少なくありません。練習中に「少し不安だな」と感じた時点で替えるのが賢明です。

合成弦と麻弦の違いについて

弓道で使用される弦には、大きく分けて「合成弦」と「麻弦」の2種類があります。それぞれに特徴があり、使用者のレベルや目的に応じて適切な選択が求められます。違いを理解しておくことで、弦の選び方や管理方法に対する理解が深まります。

まず、合成弦はナイロンやポリエステルなどの化学繊維から作られており、高い耐久性と安定した品質が特徴です。温度や湿度の変化に強く、長期間使用しても性能のブレが少ないため、初心者や部活動での使用に適しています。また、弦切れのリスクが低いため、競技会直前でも安心して使えるというメリットがあります。

ただし、合成弦にはいくつかの注意点もあります。まず、切れるときの衝撃が大きく、弓に対する負担が大きいという側面があります。また、弦音や矢飛びの感覚が、天然素材に比べてやや鈍く感じられる場合もあり、上級者の中には物足りなさを感じる人もいます。

一方の麻弦は、天然の麻素材を使用して手作りされることが多く、引いたときの音や矢の飛び方に独特の味わいがあります。特に竹弓との相性が良く、伝統的な弓道を重んじる人々に根強い人気があります。また、弦が切れることで弓の裏反りが回復するといった「弓を育てる」目的で麻弦を選ぶ人もいます。

しかし、麻弦は湿気や乾燥に弱く、管理が難しいという点がデメリットです。練習後のくすねがけや、適切な保存方法が求められ、手入れを怠ると数射で切れることも珍しくありません。価格も合成弦より高いため、コスト面でも慎重な選択が必要です。

このように、合成弦と麻弦はそれぞれに一長一短があります。初心者や日常的に多く引く人には合成弦が適していますが、伝統的な道具との調和や独特の射味を重視するなら麻弦も検討に値します。自分の弓、射技、練習環境に合った弦を選ぶことが、よりよい射を支える第一歩です。

審査中に失(弦切れ)をしたときの処理手順

まず、弦が切れたことに気づいたら、視線を的から正面へ戻し、弓倒しを行って執り弓の姿勢に戻ります。焦って動くのではなく、あくまでも所作の一環として自然に行動することが求められます。そのうえで、落ちた弦の位置に向かって静かに体を移動し、弦が遠い場合は弓の先端に引っかけて引き寄せるようにして拾います。

次に、乙矢をいったん弓に挟むようにして左手に持ち替え、右手で弦を拾い、左手の指にくるくると巻き付けて保持します。弦をしっかりと収めたら、乙矢を再び右手に持ち替え、射位へ戻ります。そして、恐縮の意を表すために「揖(ゆう)」を行い、進行係が来るのを待ちます。

進行係には、自分から手を出すのではなく、差し出された弓を丁寧に受け取り、再度準備が整ったら行射を再開します。なお、弓が切れると同時に落ちてしまった場合は、拾う順序に注意が必要です。原則として「弓→矢→弦」の順で拾い上げます。これは大切なものから優先して扱うという礼儀の表れです。

このように、弦切れは予期できない出来事ではありますが、正しい手順と所作を守れば、審査の中断や減点を最小限に抑えることができます。何よりも重要なのは、動揺せず冷静に対処すること。日頃の稽古で「失」の練習をしておくことも、有事の際に備える一つの工夫です。

弦が切れやすい人の共通点とは

弦が頻繁に切れてしまう人には、いくつか共通した特徴があります。弦そのものに不具合がある場合もありますが、多くは射手の癖や弦の扱い方によって切れやすくなっているのが実情です。

最も多いのが、弦輪の作り直しを何度も繰り返している人です。弦輪は弓にかけるための大事な部分であり、繊維が集中的に力を受ける箇所でもあります。ここを何度も締め直したり、サイズを調整したりすることで、麻が緩んだり繊維が摩耗したりして、切れやすい状態になります。

次に挙げられるのが、弦を張るときにひねりすぎている人です。適切なひねり回数は2〜3回程度ですが、それを超えて何度もねじってしまうと、繊維に過剰な負荷がかかり、内部から弱くなっていきます。とくに弓把の高さに敏感な人が、張っては外し、何度も弦輪をいじるケースが多く見られます。

さらに、射癖によって特定の場所に負担をかけているケースもあります。たとえば、力で無理やり離してしまう人は、矢を番える位置や弦輪部分に一瞬で大きな衝撃を与えてしまいます。このような射では、弦の寿命を大きく縮めることになります。

そして、弦のメンテナンスを怠っている人も、切れやすい傾向があります。麻弦にくすねをしっかり塗らなかったり、使用後に弦を伸ばしたまま保管していたりすると、繊維が乾燥や湿気で劣化し、突然切れることもあります。

つまり、弦が切れやすいというのは偶然ではなく、日々の使い方や射技の積み重ねの結果です。自分に心当たりがある場合は、道具の扱い方や弦の準備の仕方を見直してみることが、弦切れの予防につながります。

弦の寿命を延ばすための注意点

弦の寿命をできるだけ延ばすためには、正しい使用方法と日々のメンテナンスが欠かせません。どんなに高品質な弦であっても、扱いが雑であればすぐに劣化してしまいます。弦切れを防ぐには、普段からの意識が何よりも重要です。

まず、弦輪の作り直しは最小限にとどめることが基本です。弦輪は非常にデリケートな部分であり、何度も締め直したり大きさを変えたりすると、摩擦で繊維が傷みます。ひとたび弱くなった弦輪は、見た目に問題がなくても引いた瞬間に破断する危険性があります。

次に、弦を張るときのひねり回数にも注意が必要です。適切な回数は2〜3回程度とされており、それ以上のひねりは不要な圧力を内部に加えることになります。特に初心者のうちは、ひねることで弦の長さを調整しようとしがちですが、これは繊維を疲労させる原因となるため避けましょう。

また、使用後のくすね処理も弦の寿命に大きく関わります。麻弦であれば、使用後に麻ぐすねをすり込むことで表面を保護し、乾燥や摩耗から守る効果があります。合成弦にも軽くくすねを使うことで滑りがよくなり、摩擦を減らす助けとなることがあります。

保管方法にも気を配ることが大切です。湿気の多い場所や直射日光の当たる場所で弦を保管すると、繊維が傷みやすくなります。使用後は弦をほどいて弦巻きに緩く巻き、通気性のよい場所で保管するようにしましょう。

さらに、中仕掛けの仕上げにも工夫が必要です。例えば、番え上側を少し太めに巻くことで筈こぼれを防ぎ、離れの際の負担を減らすことができます。ただし、過度に太くすると逆効果になることもあるため、適切なバランスを保つようにします。

このような細かい点を意識するだけで、弦の持ちは格段に良くなります。日々の扱い方一つで、弦の寿命は大きく変わってくるのです。道具を長く使い続けるためにも、正しい管理を習慣づけていくことが大切です。

弓道の弦の切れる位置から見える原因と対策まとめ

-

弦が切れる位置は真ん中・本弭付近・末弭付近の3か所に大別される

-

真ん中で切れるのは弦の自然な寿命による場合が多い

-

本弭付近で切れるのは弦輪の作り方や取りかけ時の癖が原因となる

-

末弭付近で切れるのは弦輪の締めすぎや弓の接触による摩耗が影響する

-

弦切れの位置は射手の射癖と密接に関係している

-

離れの衝撃が強いと特定箇所に負荷が集中し弦切れを引き起こす

-

弦輪を何度も作り直すと繊維が傷み、切れやすくなる

-

弦を過剰にひねると内部に負荷がかかり寿命を縮める

-

湿度・温度管理が不十分だと弦の劣化が早まる

-

弦切れは現代の弓にとっては負担となる可能性がある

-

合成弦は耐久性が高いが衝撃が大きいため扱いに注意が必要

-

麻弦は管理が難しいが矢勢や音に優れ、竹弓と好相性

-

弦の替え時は600〜1000射を目安に定期交換するのが安全

-

弦が頻繁に切れる人は弦の扱い方や射技に問題がある場合が多い

-

日々のくすねがけや正しい保管で弦の寿命は大きく変わる