弓道の弦の張り方の基本と安全な手順解説

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道を始めたばかりの方や、自己流での道具の扱いに不安を感じている方にとって、「弓道の弦の張り方」は避けて通れない基本のひとつです。特に、弓の張り方を1人で行う場合には、正しい姿勢や力のかけ方、安全面への配慮が求められます。

また、安定した射を実現するためには、弦輪の作り方を正しく理解し、弦輪の向きや弦輪の位置にも細心の注意を払う必要があります。これらが適切でないと、弓にかかる力が偏り、矢の飛び方や弓そのものの寿命に悪影響を与えてしまいます。

さらに、弦輪の大きさの調整も非常に重要です。大きすぎても小さすぎても、弓具に余計な負担がかかり、思わぬトラブルの原因になりかねません。

この記事では、初心者でも理解しやすいように、弦の張り方に関する正しい知識と、弦輪に関する各ポイントを丁寧に解説していきます。安全に、そして長く弓具を使うための基礎を、今ここでしっかり身につけましょう。

記事のポイント

弓道の弦の張り方の基本と注意点

-

弓の張り方 1人で安全に行うコツ

-

弦輪の作り方と必要な準備

-

弦輪の向きと正しい設定方法

-

弦輪の位置を決める基準とは

-

弦輪の大きさで変わる弓の性能

弓の張り方 1人で安全に行うコツ

弓の張り方を1人で行う場合、最も重要なのは「無理な力を加えず、安全な姿勢で作業すること」です。これを怠ると、弓の破損だけでなく、怪我につながる恐れもあります。

まず準備段階として、床に弓の末弭(うらはず)を安定して置けるように、タオルやクッションなどを用意してください。床に直接置くと滑る危険があるため、クッション材は必ず必要です。弓の本弭(もとはず)は右太ももの上に乗せ、左膝を床につけて安定した姿勢をとります。これにより、体の重心がブレにくくなります。

次に、張るときの力のかけ方にも注意しましょう。右手に8割、左手に2割ほどの力を分配するイメージが安全です。右手で下方向に静かに押し込みながら、左手で弓をしっかり支えます。弓を左に10〜30度ほど倒してから真下に押すと、力が効率的に伝わりやすくなります。ただし、弓の状態によっては右に倒す方が適している場合もあるため、弓の反りやクセをよく観察して判断してください。

そして、弦をかける動作に移りますが、このとき急に力を抜いたり、手を滑らせたりしないように十分注意が必要です。弓の反発力は非常に強く、不意に動くと身体に衝撃が加わる可能性があります。弦をかけ終えた後は、上下の成り(弓の曲がり具合)を確認し、必要に応じて微調整を行ってください。

1人で弓を張る際は、無理に短時間で終わらせようとせず、落ち着いて手順通りに進めることが何より大切です。これを意識するだけで、事故や弓の劣化を大幅に防ぐことができます。

貼り方はこちら参照和弓工房 永野一萃

弦輪の作り方と必要な準備

弦輪の作成は、弓道の基本動作の一つでありながら、最も繊細な作業でもあります。しっかりとした弦輪を作ることは、弓の性能を最大限に引き出し、安定した射を行うために不可欠です。

準備としては、まず使用する弦に応じて「弦輪を作るための柔軟性」があるかを確認してください。弦の先端はあらかじめ軽くもみほぐし、赤い部分を柔らかくしておくことで、作業中にひび割れるのを防げます。さらに、指の力だけで作業するため、手汗や滑り止めの工夫も大切です。作業前にタオルで手を拭く、もしくは滑り止め付きの手袋を使うと作業効率が上がります。

弦輪の結び方には「一重結び」と「二重結び」があり、一般的にはずれにくい二重結びが推奨されています。一重は簡便ですが、弦が伸びやすくなり耐久性が低下する傾向にあるため、初心者にはあまり適していません。

結び目の位置は、弓の末弭の「三つ角」から指4本分を目安にし、人差し指の先が結び目の中心になるよう調整します。輪の大きさは弭(はず)にぴったりはまる程度が理想です。大きすぎると弦が横にずれやすくなり、小さすぎると弭に食い込み、最悪の場合弦が切れる原因になります。

また、弦輪を作るときはねじり(もじり)を2〜3回程度しっかりかけておきましょう。これにより、使用中の緩みやズレを防ぐことができます。何度も作り直すと弦が傷みやすくなるため、一度で決める集中力も必要です。

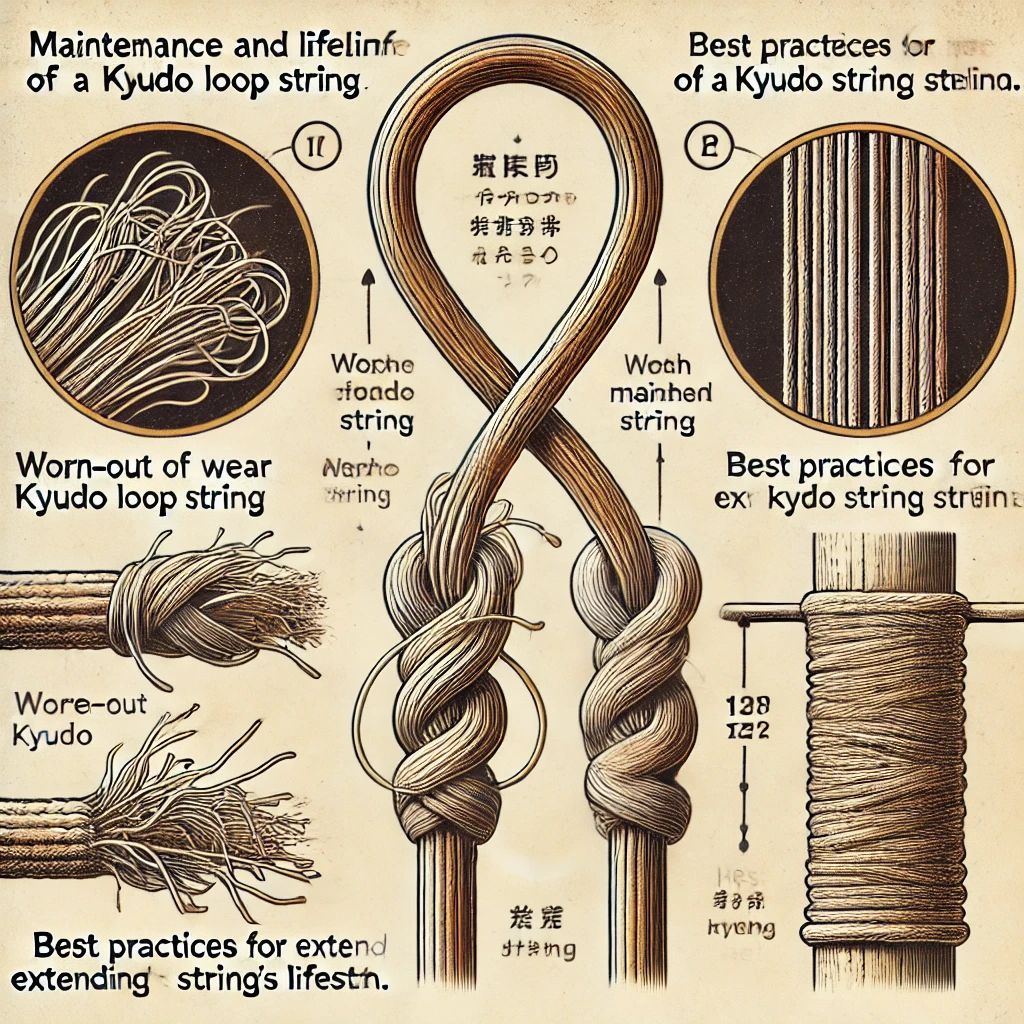

このように、弦輪の作成は単なる手作業ではなく、弓と弦をつなぐ生命線のような存在です。丁寧に、正確に行うことを習慣にすることで、弓道の上達にも大きく影響します。

弦輪の向きと正しい設定方法

弦輪の位置を決める基準とは

弦輪の位置を正しく決めることは、弓と弦の接点を安定させ、射の精度を保つために欠かせません。見た目には小さな違いに見えても、弦輪の位置が数ミリずれただけで弓にかかる力のバランスが変わり、矢の飛びやすさや弓そのものの耐久性に影響を与えます。

ここで基本となるのが「三つ角」を起点にした測定方法です。三つ角とは、弓の末弭(うらはず)の内側にある、角張った目安点のことを指します。そこから人差し指、中指、薬指、小指の順に4本の指を弓に沿わせて置いたとき、人差し指の先端がちょうど弦輪の結び目となる位置です。この位置は日本弓において長年受け継がれてきた基準であり、実際の使用でも安定性が高いとされています。

この測定方法の利点は、弓のサイズや反り具合に関わらず、手の大きさを基準にした調整が可能になることです。ただし、指の太さや弓の種類によって微調整が必要な場合もあります。そのため、最初はこの目安をもとにしながら、張った弓の形や弦の通りを確認しつつ、個々の弓に最適な位置を見極めることが大切です。

一方で、弦輪の位置がずれてしまうと、弦が弭に食い込んだり、逆に抜けやすくなることがあります。これが射のブレや、弓の破損、弦の劣化を早める原因になります。特に初心者の方が起こしやすいミスとして、弦輪を結んだあとに位置を再確認せずそのまま使ってしまうケースが挙げられます。これは非常に危険なので、張った後には必ず「正中線を通っているか」「弓の左右バランスが崩れていないか」を目視でチェックすることを忘れないでください。

このように、弦輪の位置を正しく決めることは、弓の機能を最大限に発揮するための第一歩です。手間を惜しまず、丁寧な確認を習慣にすることで、弓道における安定した射が実現できます。

弦輪の大きさで変わる弓の性能

弦輪の大きさは、弓に張る弦の安定性を左右する重要な要素です。適切なサイズの弦輪でなければ、弓と弦の結合が不安定になり、射の精度が低下するだけでなく、弓や弦そのものにダメージを与える可能性もあります。

まず、大きすぎる弦輪のデメリットについて考えてみましょう。輪が大きいと弭に対する固定力が弱まり、射の最中に弦がずれたり、弦のテンションがかかりにくくなる傾向があります。これにより、弦が伸びやすくなり、何度も張り直さなければならない場面が増えるかもしれません。さらに、弦輪が動くことで弓の反発力が安定せず、矢の飛び方が一定にならなくなることも考えられます。

逆に、弦輪が小さすぎる場合には、弭にきつく食い込み過ぎてしまいます。これが原因で弓の外竹に過剰な圧力がかかり、ひび割れや破損の原因となることがあります。また、弦自体にも無理な力が加わりやすく、弦の切断や摩耗を早めてしまうリスクもあります。特に竹弓のような繊細な構造の弓では、この点に十分注意しなければなりません。

理想的な弦輪の大きさとは、弓の弭に対して「ぴったりとはまり、しっかりと固定されるが、無理に押し込む必要のない程度のサイズ」です。この感覚をつかむには、何度か自分で弦輪を作って試すことが必要です。経験を重ねることで、手の感触から自然と最適な大きさが分かるようになります。

弦輪のサイズに加えて、巻きの強さや締め具合もパフォーマンスに影響を与えるため、ただサイズだけを合わせれば良いというわけではありません。正しく作られた弦輪は、弦と弓を一体化させる役目を果たし、理想的な弦音や矢飛びを生み出す土台になります。

つまり、弦輪の大きさの違いは、単なる道具の微調整ではなく、弓道の成果に直結する重要なポイントです。特に初心者の方は、指導者にサイズや作り方を確認してもらいながら、自分の弓に合った弦輪を作る技術を習得していくことをおすすめします。

弓道の弦の張り方を安定させる技術

-

弦輪の向きが弓に与える影響

-

弦輪の作り方で注意すべき点

-

弦輪の位置がずれるリスクとは

-

弦輪の大きさが弦に与える負荷

-

弓の張り方 1人での張り外しの手順

-

弦輪の向きと弓道の安全性の関係

-

弦輪の大きさ調整と弓具の保護

弦輪の向きが弓に与える影響

弦輪の向きは、弓の構造や矢の飛び方に大きな影響を与える重要な要素です。弦輪の取り付け方が正しくなければ、弓に無理なねじれが加わり、性能の低下や破損につながる可能性があります。

まず、弓道における弦輪には「日の輪(上弦輪)」と「月の輪(下弦輪)」という名称があります。これらは単なる区別ではなく、明確な取り付け位置と向きが決まっています。具体的には、日の輪は弓弭の右側、月の輪は左側に向けて設置するのが基本です。この配置にすることで、弦のねじれが弓の反りに沿って自然に調和し、均等な力で弓を支えることができます。

一方で、弦輪の向きが逆になってしまうと、弦が弓に正しく固定されず、射のたびにズレが発生しやすくなります。特に離れの瞬間に弦がずれてしまうと、矢の方向性が不安定になり、的中率が著しく下がるだけでなく、弓自体のバランスも崩れてしまいます。加えて、ねじれが強くかかることで弦の摩耗が早まり、寿命を縮める原因にもなります。

また、弓の反発力や弦音にも影響があります。適切な向きで弦輪が取り付けられていれば、矢が素直に飛び、弦音も澄んだ響きになります。これがずれていると、音が濁ったり、不快な振動が発生することがあり、射手の感覚にも悪影響を及ぼします。

このように、弦輪の向きは見た目以上に繊細で、弓の動作全体に影響を与えます。初心者のうちは間違えやすい部分でもあるため、弦を張る前に必ず向きを確認し、必要があれば指導者にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

弦輪の作り方で注意すべき点

弦輪を作る際には、いくつかの注意点を押さえておかなければなりません。見た目はシンプルな輪に見えますが、少しのミスが弓具全体に悪影響を与える原因になってしまいます。

まず最も重要なのは、弦輪の結び目をしっかりと締めることです。ゆるく結んでしまうと、使用中に弦が緩んだり、弭から外れてしまうことがあります。これは非常に危険で、矢の飛び方が不安定になるばかりか、弓がひっくり返ったり、弦が外れて手に当たるなど、怪我の原因になることもあります。

次に、弦輪の作り方には「一重結び」と「二重結び」があります。一重は手軽ですが、安定性に欠けるため、基本的には二重結びを推奨します。特に初心者や弓の扱いに慣れていないうちは、より強度と安定感のある二重結びを選んでください。

また、弦輪を作る際には「ねじり(もじり)」をきちんとかける必要があります。これは、弦輪が弭にしっかりフィットし、射の反動に耐えられるようにするための工程です。ただし、ねじりすぎると弦の中芯が傷んでしまい、耐久性が落ちることがあるため、バランスを見ながら適度な強さで締めることが大切です。

そして、作業中に弦を何度もほどいて作り直すのは避けましょう。弦は繊維の集合体でできており、繰り返しの摩擦や圧力によって毛羽立ったり、強度が落ちてしまうことがあります。作り直す必要がある場合は、新しい弦を使った方が安全です。

最後に、弦輪が完成したら、弦の端が飛び出していないか、巻き目が崩れていないかなど、仕上がりを確認することも忘れないでください。小さなチェックを怠ることで、大きな事故につながることもあります。

このように、弦輪の作り方にはいくつかの慎重さが求められます。慣れるまでは手順を紙に書いたり、動画で確認しながら繰り返し練習するのが効果的です。

翠山弓具店に作り方載ってます

弦輪の位置がずれるリスクとは

弦輪の位置が正しくない場合、弓道における射の安定性が著しく損なわれることがあります。特に初心者は気づかないうちに位置がずれていることが多く、知らず知らずのうちに弓に負荷をかけてしまっているケースもあります。

弦輪が本来の位置からずれると、まず弓の反り具合が不均一になります。これは、弓の上下にかかる張力が偏ることで、弓の自然なカーブが歪んでしまうことを意味します。この状態で何度も射を繰り返すと、弓の外竹にひずみが生じ、長期的には破損のリスクが高まります。

また、弦輪のずれによって弦の通りが正中線から外れると、矢がまっすぐ飛ばなくなります。弓を引いている本人は正しく構えているつもりでも、弦がわずかに右や左に寄っているだけで矢の方向がブレてしまい、的中率が下がる原因になります。このブレは目で見て分かりにくいため、感覚に頼ってしまうと修正が難しくなります。

さらに、弦輪が弭に対して浅くかかっていたり、斜めになっていたりすると、射の最中に弦がズレて外れる危険性もあります。こうした状態で射を続けていると、弓や弦の消耗が早まるだけでなく、突然の弦切れや返りで手を負傷する恐れもあります。

これを防ぐためには、弦を張った直後に「正中線上を弦が通っているか」「左右のバランスが取れているか」を必ず確認する習慣をつけましょう。また、射の合間にも弦輪の位置がずれていないか、定期的に点検することが大切です。

弦輪の位置のズレは、たとえわずかであっても弓道の精度に大きく影響します。毎回の射を安定させるためにも、見落とさず丁寧に確認を続けることが重要です。

弦輪の大きさが弦に与える負荷

弦輪の大きさは、弦にかかる負荷や耐久性に大きな影響を与える要素です。見た目には小さな違いでも、弦の伸びや切れやすさ、弭(はず)との密着具合に直接関わってくるため、適切なサイズを選ぶことが重要です。

まず、弦輪が大きすぎる場合について見てみましょう。弭に対してゆるく作られた弦輪は、張った際に固定が不十分になり、射の最中にわずかに動いてしまうことがあります。このわずかなズレでも、弦にかかる力の方向が変わり、部分的に強い摩擦が発生します。その結果、弦が局所的に傷みやすくなり、使用回数が少なくても切れるリスクが高まります。さらに、弦が弭の角に強く当たることになり、弭そのものを削ってしまう場合もあります。

一方で、弦輪が小さすぎると、弭に無理に押し込む形になり、弦に強い圧力がかかります。この状態では、弦の繊維が潰れて変形しやすく、力が均等に伝わらなくなります。また、張ったときに弦が真っすぐに通らず、斜め方向に力がかかることで、弓の左右のバランスを崩す原因にもなります。さらに、射のたびに弦がひっぱられるたび、弭と弦輪の接点に無理な負担が蓄積されていくため、弦の寿命を著しく縮めてしまいます。

適切な弦輪の大きさは、「弭にしっかりとはまるが、押し込まなくてもスッと入る程度」が理想です。この状態であれば、弦が正しく張られ、弓と弦の両方に負担がかからず、射の安定性も高まります。サイズ感が不安な場合は、実際に弓に仮止めして張り具合を確かめてみるのも有効です。

つまり、弦輪の大きさを適切に管理することは、弓具の耐久性や射の質を保つうえで非常に重要です。見逃されがちな部分ですが、初心者ほど丁寧に確認してほしい基本ポイントと言えるでしょう。

弓の張り方 1人での張り外しの手順

弓の張り方・外し方を1人で行うには、正しい手順と安全な姿勢をしっかりと守ることが大切です。誤った方法で力を加えると、弓に負担がかかりすぎて変形する恐れがあるだけでなく、自身が怪我をするリスクもあります。

まず、張る前の準備として、床にクッションやタオルなどを敷いて弓の末弭(うらはず)を安定させます。弓が滑らないようにすることは非常に重要です。姿勢としては、左膝を床につけ、右膝は立てる片膝立ちの姿勢を取ります。この体勢は体重を安定させることができ、弓に均等な力を加えやすくなります。

次に、左手は握りの少し下あたりを持ち、右手は手下の位置をしっかりと握ります。この状態で右手側に体重をかけながら、ゆっくりと下方向に弓を押し込んでいきます。このとき、正常な反りのある弓は、弓全体を左にやや倒してから押すと無理な負荷をかけずに張ることができます。押す力の配分は、目安として右手8割、左手2割ほど。慣れれば左手主導でも張ることができますが、初心者は右手中心で構いません。

十分に押し込んだら、弦を本弭にかけます。このとき注意したいのは、手を滑らせたり、一気に力を抜いたりしないことです。弓は強い反発力を持っているため、不意に戻ると手を打ったり、弓が破損する危険があります。弦をかけ終えたら、弦の通りや上下の成りを確認し、弓形が崩れていないかをチェックしましょう。

弦を外すときの手順は、基本的に張るときと同じです。弓を床に置き、弓全体を押し込んで弦のテンションを緩めた状態で、本弭から弦をゆっくりと外します。無理に引っ張ったり、弦をねじったりしないように注意してください。

このように、1人で弓を張る際は、力のかけ方や姿勢、安全への意識が重要です。最初は時間がかかるかもしれませんが、慣れてくれば1分以内で無理なく張り外しができるようになります。焦らず丁寧に行うことを心がけましょう。

|

|

弦輪の向きと弓道の安全性の関係

弦輪の向きは、単に見た目や習慣だけの問題ではなく、弓道における安全性と深く関わっています。誤った向きで弦輪を取り付けると、弦のねじれ方が不自然になり、弓具の破損や射手のケガを引き起こす危険があります。

弓道で使用される弦輪には「日の輪(上弦輪)」と「月の輪(下弦輪)」の2つがあり、それぞれ決められた向きで設置する必要があります。日の輪は右向き、月の輪は左向きに配置するのが基本です。この配置によって、弓の自然な反りと弦のねじれが調和し、射の際の反動や振動が均等に分散されます。

反対に、向きが逆になると、弦に不自然なねじれが生じて、弓の反発力が不安定になります。これにより矢の飛び方がブレるだけでなく、弓全体に偏った力がかかるようになり、竹やカーボン素材の弓であってもひび割れやねじれといった破損の原因になってしまいます。特に、新弓や柔らかい弓はこの影響を受けやすく、無理な力が加わることで弦が外れる危険性も高まります。

さらに、射手自身の安全にも影響を及ぼします。弦の反発が不規則になると、離れの瞬間に手や腕を打ってしまう「弦打ち」のリスクが高くなり、場合によっては大きな内出血や痛みを伴うことがあります。こうした事故は初心者に多く見られますが、その原因のひとつに弦輪の向きの誤りがあることを知っておくべきです。

このようなトラブルを防ぐためには、弦を張る前に弦輪の向きを丁寧に確認し、正しく取り付ける習慣をつけることが大切です。初心者のうちは特に、写真や図を参考にしながら、指導者のチェックを受けると安心です。小さな違いが大きな結果につながるのが弓道の特徴であり、安全性を保つためには基本の確認を徹底することが不可欠です。

弦輪の大きさ調整と弓具の保護

弦輪の大きさを適切に調整することは、弓や弦といった弓具全体を長く使い続けるための基本的な手入れの一つです。大きさが合っていない弦輪は、性能の低下を招くだけでなく、弓具を破損させるリスクも高めてしまいます。

まず、弦輪が大きすぎる場合を考えてみましょう。この状態では、弭に弦がしっかりと固定されず、使用中にズレが起こる可能性があります。弦が不安定なまま矢を放つと、弓に加わる力が一方向に偏り、外竹の変形や亀裂といった深刻な損傷につながることがあります。さらに、弦が伸びやすくなるため、張り替えの頻度が増えてしまい、コスト面の負担も増します。

一方、弦輪が小さすぎると、弭にはまりにくくなるだけでなく、無理に押し込もうとすることで弦そのものが潰れてしまいます。このように弦が変形すると、繊維の内部にダメージが蓄積されてしまい、弓を張った状態で耐久性が大きく損なわれます。特に高温多湿な環境では、傷んだ弦が突然切れてしまうこともあり得ます。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、まず弭のサイズに合わせて、弦輪の大きさをミリ単位で調整する意識を持つことが大切です。手順としては、弓の末弭に仮に弦輪をかけ、ゆるすぎず、きつすぎない程度でしっかりと固定されているかを確認します。もし大きさが合わないと感じた場合には、別の弦を使用するか、弦輪を作り直す必要があります。

また、張った後の弓具のチェックも忘れてはいけません。弦輪が正しく収まっているか、弦が正中線を通っているかを毎回確認することで、弓の反りや弦の摩耗を早期に発見することができます。こうした丁寧な点検は、弓具を長持ちさせるためには欠かせない日常的な習慣です。

弦輪の大きさを正しく整えることは、弓道における基礎中の基礎とも言える行為です。細かい調整の積み重ねが、結果として弓具の保護や射の安定性に大きな影響を与えます。些細な作業と思わず、しっかりと時間をかけて調整するようにしましょう。

弓道の弦の張り方の基本と正しい手順まとめ

-

弓を1人で張る際は安定した姿勢と滑り止めが必須

-

弓を張るときの力配分は右手8割・左手2割が基本

-

弓の反りに合わせて左右どちらかに倒して張ると安全

-

弦をかける瞬間は手の滑りと急な力の抜けに注意が必要

-

弦輪の作成前には弦の先端をもみほぐして柔らかくする

-

弦輪の結びは基本的に二重結びを使うべきである

-

弦輪のサイズは弭にぴったりはまる程度が理想

-

弦輪の位置は三つ角から指4本分が目安となる

-

弦輪の向きは日の輪を右、月の輪を左に配置する

-

ねじり(もじり)は2〜3回しっかりかけることで緩み防止になる

-

弦輪が大きすぎると弦がずれて射が不安定になる

-

弦輪が小さすぎると弭に食い込み弦や弓を傷めやすい

-

弦輪の向きを誤ると弓にねじれが生じて破損の原因になる

-

弦を張った後は必ず正中線と成りをチェックする

-

弓具を長持ちさせるには弦輪の大きさと締め具合の管理が重要

関連記事: