弓道の新月の見え方を徹底解説。半月と有明との違いと練習のコツ

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の狙いには、満月・半月・有明など複数の見え方があり、検索されることの多い弓道で新月とは何ですか?という疑問は、半月の狙いや有明との違い、左目ききの狙い方、狙いの高さの合わせ方、そして的像がぼやける場面への対処と密接に関係します。本記事では、用語や手順を客観的に整理し、指導や流派による差異がある点も明示しながら、練習現場で活かしやすい基準を提示します。

- 新月・半月・有明の見え方と用語の整理

- 狙いの高さを安定させる具体的な手順

- 左目ききや二重像で困るときの対処法

- 矢乗りと離れを崩さない狙いの作り方

弓道で新月の基礎と狙い方

- 弓道で新月とは何ですか?

- 有明の意味と使いどころ

- 半月の狙いの基礎

- 半月との違いを整理

- 狙いの高さの基本原則

弓道で新月とは何ですか?

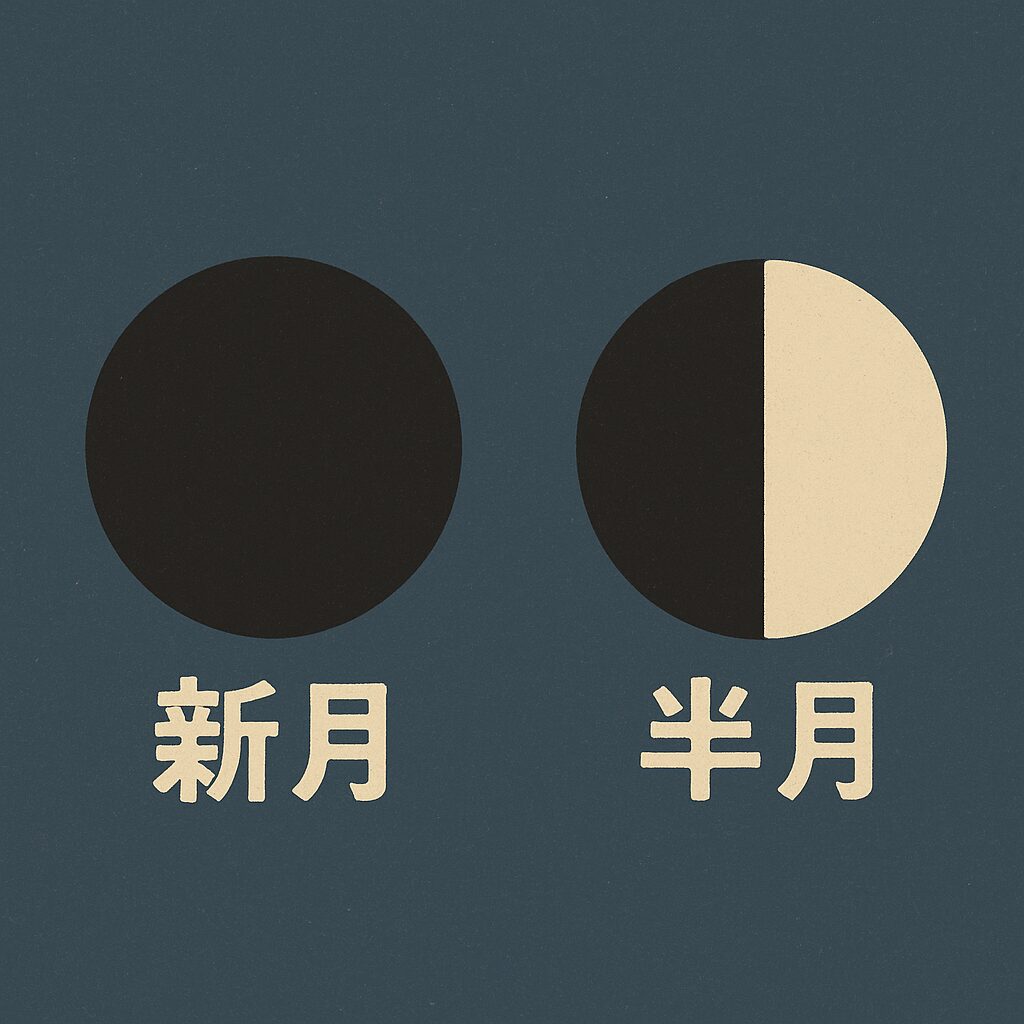

練習現場で語られる新月は、狙いの景色(的と弓の重なり方)を表す通称で、的が弓の左側に大きく隠れて見える状態を指す用法が広く見られます。満月(望月)・半月・有明(闇)と列挙して説明されることが多く、文脈によって新月と有明が同義として扱われる場合もあります。ここで重要なのは、これらの語が「的中の原理」そのものではなく、会での見え方を手掛かりに狙い位置を記憶・再現するための便宜的なラベルだという点です。弓道では近的28mを標準距離とし、弓把から的面までの直線距離を前提に、物見(顔の向き)、頭頸部の回旋角(一般に10〜20度程度の範囲)、左右眼の視差、矢尺、弓力、射位の高さなど複数の要因が合成されて景色が生まれます。したがって同じ新月という言葉でも、射手ごとに実際の矢先方向や必要な狙い補正は異なるのが普通です。

狙いの景色に頼りすぎると、光源位置や背景の明度差、矢摺籐の色調、的紙のコントラストなど「視覚的ノイズ」に左右されやすくなります。視覚系の性質上、遠点(的)と近点(弓)を同時に完全合焦させることは困難で、どちらかがわずかにぼけたり二重像として知覚されます。弓道では第一のねらい(鼻筋で的を二分し、右眼と的中心を結ぶ基準線)や物見(顔の向き)を一定化して、景色名に依存しない幾何学的再現性を優先するのが定石です。新月を理解する目的は、自分にとって矢先が的心を向く景色の再現であり、名称の厳密な一致ではありません。

公式解説の確認先:射の基礎概念(足踏み・胴造り・物見・第一のねらい・会・離れなど)の定義や順序は、公益財団法人全日本弓道連盟の公開資料で確認できます(出典:全日本弓道連盟「射法について」)。

新月・有明・半月の語は地域や指導系統により意味合いが重なる場合があります。教場では必ず所属指導者の定義に合わせることで、用語差による混乱を回避できます。

有明の意味と使いどころ

有明という語は、的が弓の中に多く隠れて見える景色として説明されることが多く、文献や口頭説明では新月に近い(または同義の)位置づけで扱われる事例が見られます。採否の判断で最優先されるのは言葉ではなく、矢乗り(会での矢の向きが的心へ正しく乗っているか)と矢所(刺中傾向)の客観データです。練習日誌に、距離(通常28m)、弓力(kg)、矢尺(cm)、的紙の種類、射位の床材、照明、風、気温湿度などの条件と、採用した景色(例:有明寄り・半月寄り)を記録し、背後から第三者が矢筋を確認した時に矢先が常に的心を向くかをチェックします。これにより、用語の差異に引きずられずに「自分の狙い」を定量的に運用できます。

実務的には、初心期や手の内の角見(弓を押す拇指付根側の効き)が安定しない時期には、有明寄りの景色を選ぶと矢所が前(右)にまとまる傾向を抑えられる、という指導方針が提示されることがあります。一方で、角見がよく効く上級者は半月寄りでも矢が的心に収束しやすい、という見解もあります。これらは経験則であり、個々の骨格・弓具の組み合わせ・技術段階に依存します。したがって「初心者は必ず有明」「上級者は必ず半月」といった断定は避け、背後確認→景色記録→再現の手順で標準化することが再現性の面で合理的です。さらに、的の高さ(標準130cm前後)や射位との高低差、足踏み幅、物見の深さ(顔回旋角)といった幾何パラメータも景色に影響します。狙いを景色名ではなく幾何学的構成要素に分解し、項目ごとに可視化・メモ化して管理すると、試合環境が変わっても補正が容易になります。

運用テンプレート:①背後から矢筋をチェック(矢先=的心)→②その時の景色をスマホで撮影して注記(距離・照明・弓力)→③次回は撮影した景色と第一のねらいを同時に再現→④矢所が維持されるかを検証。景色名の整合より、矢先方向の一致を最上位に置く

半月の狙いの基礎

半月は、的が弓の左縁におよそ半分重なる景色として示されることが多く、初期指導での「目安」として普及しています。ただし、半月を採ったから正しく当たるわけではありません。第一のねらい(鼻筋=顔面正中線と的中心の整合)と適切な物見(頭頸部の回旋・軽度の側屈を含む顔向け)の再現性が前提にあり、その上で半月が「その射手の幾何に合う」なら中りに繋がります。視覚生理の観点では、両眼の視軸は完全に一致せず、右眼を主とした単眼優位(ドミナンス)が狙い形成に影響します。鼻梁・頬骨・顎角の形態差、瞳孔間距離(一般に60〜66mm)、頭位の回旋角(10〜20度域)などが合成され、弓像と的像の重なりが人によって異なるため、同じ「半月」の語でも矢先方向は個別最適になります。

| 見え方 | 景色の目安 | 向き合い方の例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 満月(望月) | 的が弓左側に全体見える | 物見が深いと満月寄りに見えやすい | 矢先が後ろへ流れないか背後確認 |

| 半月 | 的が弓に半分かかる | 基準景色として用いやすい | 個体差で矢先方向が変化 |

| 有明/新月 | 的が弓に多く隠れる | 矢所の傾向で採る場合あり | 呼称差に注意(教場の定義に従う) |

上表は景色を「定義」するものではなく、観察と記録の枠組みを示す参考です。必ず背後から矢筋と的心の一致を確認してください。

半月運用の技術的焦点は、角見の効きと頬付けの一貫性です。角見(拇指付根で弓を押す力の方向)は、弓把角度と手首の背屈・橈屈の度合いで微妙に変わり、離れでの弓返り挙動と連動します。角見が弱いと、離れ前に押し負けて矢が前(右)に流れやすく、半月を採っても矢所が安定しません。頬付けは、矢筈が頬の一定位置に触れる再現性の指標で、上下の「狙いの高さ」に直結します。第一のねらい→頬付け→矢乗りの順で毎射チェックを行い、景色(半月・有明など)は最後に確認する程度に留めると、視覚情報の過重依存を避けながら幾何学的な再現性を高められます。

半月との違いを整理

新月(有明寄り)と半月の違いは、名前の差というより矢先がどこへ向くかという運動学の結果として現れます。景色だけを合わせても、物見(頭頸部の回旋角)や第一のねらい(鼻筋と的心の整合)、頬付け、手の内の角見、弓力と矢のスパイン(しなり硬さ)といった条件が少しでもズレれば、同じ「半月」でも矢所は前後左右に散ります。そこで評価軸を「見え方」から「幾何(矢先方向)」へ移し、背後からの第三者確認で、会における矢の延長線が的心に入っているかを毎射チェックします。第三者確認が難しい環境では、カメラを後方に固定して矢の線と的心を重ねる方法が有効です。解析の際は、①足踏みの中墨→②胴造り→③物見→④第一のねらい→⑤頬付け→⑥矢乗り→⑦離れ直前の静止の順でズレを切り分けます。どこかで補正をかけて景色を無理に「半月」「新月」に合わせると、他要素が歪み、その場では当たっても再現性が落ちます。

運用上の違いとしては、有明(新月寄り)は弓と的の重なりが大きいぶん、弓像のエッジが基準線になりやすく、視覚的な「線」を掴みやすい利点があります。一方で、光源や背景のコントラストの影響を受けやすく、照明が暗い射場や屋外の夕方では輪郭の解像度が下がって基準が揺れやすい側面もあります。半月は左右の余白が見えるため、弓像の位置関係を相対的に捉えやすい反面、頬付けや物見が浅いと左余白の量が変動し、結果として第一のねらいが崩れて矢先が内外に振れます。いずれも景色そのものは目的ではなく、身体基準(頬付け・胸の中筋・第一のねらい)を再現するための補助です。練習では、同一条件下で「有明寄り」「半月寄り」をそれぞれ20〜30射のまとまりで実施し、矢所の分散(群の直径)を記録します。分散が小さい方が、その射手と弓具・環境の組み合わせに適した景色と判断できます。

景色の変更は一度に複数要素を動かさず、物見の回旋角を固定→景色のみ微調整→矢所の分散を検証の順で進めます。要素を同時に動かすと、原因推定が不可能になります。

狙いの高さの基本原則

上下方向の狙いは、的中心の水平線に矢先が乗るかどうかで評価します。理屈では第一のねらいを確立すれば高さは自動的に整うはずですが、実地では頬付け位置の微差(数ミリ)や肩甲帯の僅かな挙上・前傾、弓把圧のベクトル、弦のクリープ(静荷重での微伸び)、矢のスパインと矢羽根の状態、さらには射位と的の高低差で上下の矢所が動きます。そこで、身体基準(頬付け・胸の中筋・肩線)と視覚基準(第一のねらい)を二重化し、どちらかが乱れてももう一方で回復できる設計にします。頬付けは骨指標(頬骨下縁・犬歯部・口角)に触れる位置で固定し、舌の位置(上顎前歯後方に軽く当てる)や下顎角の緊張を一定にすると、頭頸部の筋緊張が安定して高さ再現性が上がります。肩は僧帽筋上部の過緊張を避け、肩甲骨は外転しすぎず下制+軽い上方回旋で支えると、離れ直前の上下ブレが減少します。

| 高さ合わせ法 | 長所 | 短所 | おすすめ場面 |

|---|---|---|---|

| 矢摺籐の目盛り参照 | 視覚的で即時性が高い | 光量や距離で見え方が変化 | 初心期の基準作り |

| 頬付け骨指標固定 | 環境影響が小さく再現性が高い | 骨格差で個別設計が必要 | 試合の安定運用 |

| 胸の中筋と第一のねらい併用 | 全身基準で総合安定 | 習熟まで時間がかかる | 昇段審査・大会 |

各法は排他的ではありません。身体基準+視覚基準の二重化が安定の鍵です。

練習設計では、同一環境で上狙い・標準・下狙いをそれぞれ10射ずつ打ち、群の中心がどれだけ上下に移動するかを数値化します。標準からのズレが常に一定方向へ出るなら、頬付けの上下窓か肩甲帯の挙上の癖が疑われます。屋外では風で矢速が落ちると上下も動くため、風速・風向の簡易記録を行い、狙いの高さの補正表(例:向かい風3m/sで+1/4的)を作ると試合での即応力が上がります。なお、視覚生理の観点からは、近点(弓)と遠点(的)の同時合焦は不可能なため、的注視で第一のねらいを保ち、弓像はエッジの相対位置だけを拾うのが現実的です。これにより焦点移動の負荷が下がり、離れ直前の微小な上下揺れが減少します。

プロトコル例:①頬付けを骨指標で固定→②第一のねらい確認→③3群(上・標準・下)×各10射→④群中心の上下差を記録→⑤環境(照明・風)を注記→⑥補正表を更新。公式の基礎概念は公益財団法人全日本弓道連盟の資料で確認できます(出典:射法について|全日本弓道連盟)。

左目ききの狙い方の考え方

左目きき(クロスドミナンスを含む)では、右目主導を前提に組まれた図示と景色が一致しにくくなります。単純に片眼を閉じて右目だけで狙う方法は、視差情報の喪失と頸部筋緊張の偏りを招き、長期的には再現性を下げる可能性があります。現実的な解は、両眼視を維持しつつ、第一のねらいの線を「右眼優位に再現」することです。実施手順として、①物見を定めた後、②的へ焦点を合わせ、③弓像が二重に見えるなら右側の像(右眼像)を基準線に採用し、④頬付けと胸の中筋を固定して⑤背後確認で矢先=的心を検証します。初期には二重像のどちらが右眼像か分かりにくい場合があるため、指でV字を作って両眼で対象を見る簡易テストで左右像の見分けを訓練するとよいでしょう。

教場でのオペレーションは次の二段構えが安定します。第一段は景色の同定で、背後確認により矢先が的心を向く瞬間の景色を写真・動画で記録します。第二段は視覚戦略の定着で、的注視を貫きつつ右眼像の弓エッジで基準線を取る練習を反復します。このとき、頭部を過度に回して右眼と的を一直線にしようとすると、肩線が崩れ、結果として矢先が内外に流れるので注意が必要です。肩線は左右肩峰を結ぶ線が的へ平行に近づくほど安定しやすく、頭部の回旋は必要最小限で足ります。どうしても右像の拾いが難しい場合は、弓の左縁に細い補助線(目盛り)を一時的に設け(許容範囲は指導者の方針に従う)、右像と的心の一致訓練を短期間で集中的に行う方法もあります。

視覚生理の一次情報源:両眼視や調節・輻輳の基礎データは、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の視覚研究報告等に整理があります。専門的ですが、両眼視の解説として有用です(出典:情報通信研究機構 NICTジャーナル)。

練習プロトコル(左目きき):①両眼視で的注視→②右像の弓エッジを基準に第一のねらい→③頬付け・胸の中筋を固定→④背後確認で矢先=的心→⑤景色・条件をメモ化→⑥翌稽古で再現検証。景色名ではなく矢先方向を評価軸に据えるのがコツです

ぼやける原因と対処法

弓道で狙いがぼやける現象は、多くの射手が経験する視覚的課題です。これは主に焦点調節(ピント合わせ)と両眼視による二重像が組み合わさることで生じます。的は約28メートル先にあり、弓は手前の数十センチに位置するため、両方を同時に完全な焦点で見ることは不可能です。生理学的に人間の眼は遠近どちらかに調節するため、一方を明瞭にすると他方がわずかに二重やぼけとして知覚されます。射法解説でも「的注視」を基本として強調しており、弓像は多少の二重やぼけを許容し、第一のねらいの線を維持することが合理的とされています。

ぼやけの原因は大きく分けて以下の要素があります。

- 視覚調節の限界:近点(弓像)と遠点(的像)の両立は構造上不可能。

- 光学条件:暗所・逆光・眩光(グレア)でコントラストが低下し弓像が不鮮明になる。

- 生理的要因:瞬目(まばたき)不足や乾燥による涙液不安定で像が滲む。

- 頭部姿勢:頸部の緊張や物見の不安定で両眼の視軸が揺らぎ、像が安定しない。

対処としては、的に焦点を固定し、弓像は「線」として参照するに留めるのが主流です。補助的に、照明の配置や的紙の色、矢摺籐の巻色を調整してコントラストを高めることも有効です。また、稽古中の瞬目を意識的に増やし、乾燥を防ぐことも視覚の安定に寄与します。

実務的な改善方法

- 物見を確立し、頭頸部の筋緊張を最小化する。

- 的注視を貫き、弓像の二重やぼけは許容範囲として扱う。

- 照明や背景を調整し、的と弓像のコントラストを確保する。

- 乾燥環境下では瞬目頻度を高め、涙液を安定させる。

- 上下方向は身体基準(頬付け・胸の中筋)を優先し、数え癖に依存しない。

これらの工夫により、ぼやけを完全に消すことは難しくとも、射法全体の安定を保ちながら狙いを再現することが可能になります。

矢乗りと狙いの整え方

矢乗り(やのり:会で矢の延長線が的心へ正しく乗っている状態)は、狙いの再現性と的中に直結する重要要素です。矢乗りが正しく成立していれば、景色の呼称が新月であれ半月であれ的中に結びつきます。チェックの流れは、①会で静止する→②矢のシャフトを矢先方向に見通す→③背後からの確認で的心と一致するかを確認、この3段階が標準的です。

矢乗りが崩れる主因は、以下のような技術的要素にあります。

- 物見の不安定:顔の回旋角が一定でないと矢先方向がぶれる。

- 手の内の崩れ:角見が効かず弓把が微妙に回転し、矢が外れる。

- 頬付けのずれ:上下方向が不安定になり矢筋が外れる。

- 伸合い不足:会で均衡が取れず、矢の延長線が安定しない。

これらを修正するには、射手本人だけでなく、第三者や動画での検証が不可欠です。近年では高速度カメラや矢所解析アプリを用いた練習例も増えており、科学的に矢筋を分析することで再現性を高められるとの報告もあります。

チェックリスト:物見の安定 → 第一のねらい → 矢乗り確認 → 離れ直前の静止。景色の名称にこだわる前に、この流れを固定化することが推奨されます。

離れと狙いの連動ポイント

離れは、矢先方向を最終的に確定させる動作であり、狙いの成果が一瞬で露呈する局面です。勝手の手先で意図的に矢を解放しようとすると、矢筋が容易に崩れます。重要なのは、会における全身の伸合いが自然に離れを生み出すという原則です。両肩から矢先に向かう張力が均衡していれば、解放は結果として生じ、矢先は的心に乗り続けます。

離れの失敗要因には以下のようなものがあります。

- 勝手の先行:手先で矢を払うように解放してしまう。

- 肩の過緊張:左右の伸びが均等でなく矢筋が乱れる。

- 内捻りの過多:手首が内側にねじれて矢が流れる。

これを防ぐには、会での伸合いを徹底し、呼吸と体幹の安定を基盤とすることが重要です。狙いが定まった後も、意識を矢先ではなく背中から的方向への伸びに置くことで、解放の瞬間も矢先は揺らぎません。さらに、動画解析や第三者の観察で、離れの瞬間に肩や肘の挙動が矢筋に与える影響を可視化すると、修正点を具体的に把握できます。

離れを「意図的に強く出そう」とすると、肩・手首の過緊張を招きやすく、矢先が流れます。伸合いを主とし、離れは結果とする心構えが安定の基盤です。

弓道の新月の要点まとめ

- 新月や有明の定義は指導や流派で差があるため稽古場では統一された基準に従う

- 景色の名称ではなく矢先が的心に正しく向いているかを判断の軸とする

- 第一のねらいと物見の再現を毎射確認し狙いの土台を安定させる

- 狙いの高さは頬付けと胸の中筋を基準に取り矢摺籐の目盛りは補助とする

- 身体基準と視覚基準を二重化して環境の変化にも対応できるようにする

- 左目ききは両眼視を保ちながら右像を基準にし背後確認で矢先方向を定める

- 二重像やぼやける現象は的注視を維持し弓像の揺れは許容範囲で管理する

- 矢乗りは景色よりも中りに直結するため第三者確認や映像分析で安定させる

- 離れは勝手に頼らず全身の伸合いから自然に生じる結果と考えることで安定する

- 稽古ごとに景色や条件を写真やメモで記録し翌日以降に再現性を検証する

- 弓力や射距離が異なると景色も変わるため固定化せずその都度検証を重ねる

- 用語や概念に混在がある場合は公式教本や全日本弓道連盟の資料で確認する

- 練習中は的中よりも狙いの線と姿勢の維持を優先して修正点を見つける

- 風や照明など外乱要因は射位ごとに記録して条件付きで狙いを調整する

- 最終的な判断は矢所の傾向と再現性の高さを基準に行うことが重要となる