弓の飛距離完全ガイド!威力と最長射程を科学データで徹底解説

※本ページはプロモーションが含まれています

弓の飛距離はどこまで伸ばせるのか――この問いは、弓道やアーチェリーに打ち込む競技者だけでなく、歴史学や武器考古学の研究者にも重要なテーマです。弦を引いて得られた弾性エネルギーは矢の威力へと変換され、最終的に「どれだけ遠く、どれだけ正確に」矢が飛ぶかを左右します。ただし「強い弓ほど遠くへ飛ぶ」と単純に断定するのは適切ではありません。弓力、矢の質量、空気抵抗、射法、さらには射場の風向に至るまで、複数の要素が複雑に絡み合います。この記事では、国内外の学術論文や公的機関のガイドラインをもとに、弓の飛距離に影響を与えるメカニズムを理論とデータの双方から徹底解説し、読者が安全に射程を伸ばすための最適解を示します。

- 弓力と飛距離の物理的関係を数式と実測値で理解

- 矢の重さ・形状・素材が距離と貫通力に及ぼす影響を把握

- 競技・狩猟・儀礼など用途別に求められる射程を確認

- 安全な射場設計とメンテナンス手順を体系的に学習

弓の飛距離を決める基本原理

- 弓力と飛距離の比例関係

- 矢の重さが飛距離に与える影響

- 弓の素材別に見る威力差

- 和弓と洋弓で違う威力の理由

- 風向と姿勢が飛距離を左右

弓力と飛距離の比例関係

弓力(ドローウエイト)は、弓を一定距離まで引いたときに必要な力を示す指標で、通常ポンド(lbs)またはキログラム(kg)で表されます。弦を引くことで弓に蓄えられる弾性ポテンシャルエネルギーは、線形ばねを仮定すると E=½kx² という式で概算でき、k は弓のばね定数、x は引き尺です。張力60ポンド(約27kg)、引き尺0.71m(28インチ)のロングボウを例にすると、k はおよそ760 N/mとなり、弓に蓄えられるエネルギーは約190Jです。このエネルギーが矢の運動エネルギー ½mv² に転化されるため、弓力を高めれば初速 v が上昇し、おおむね飛距離が伸びます。

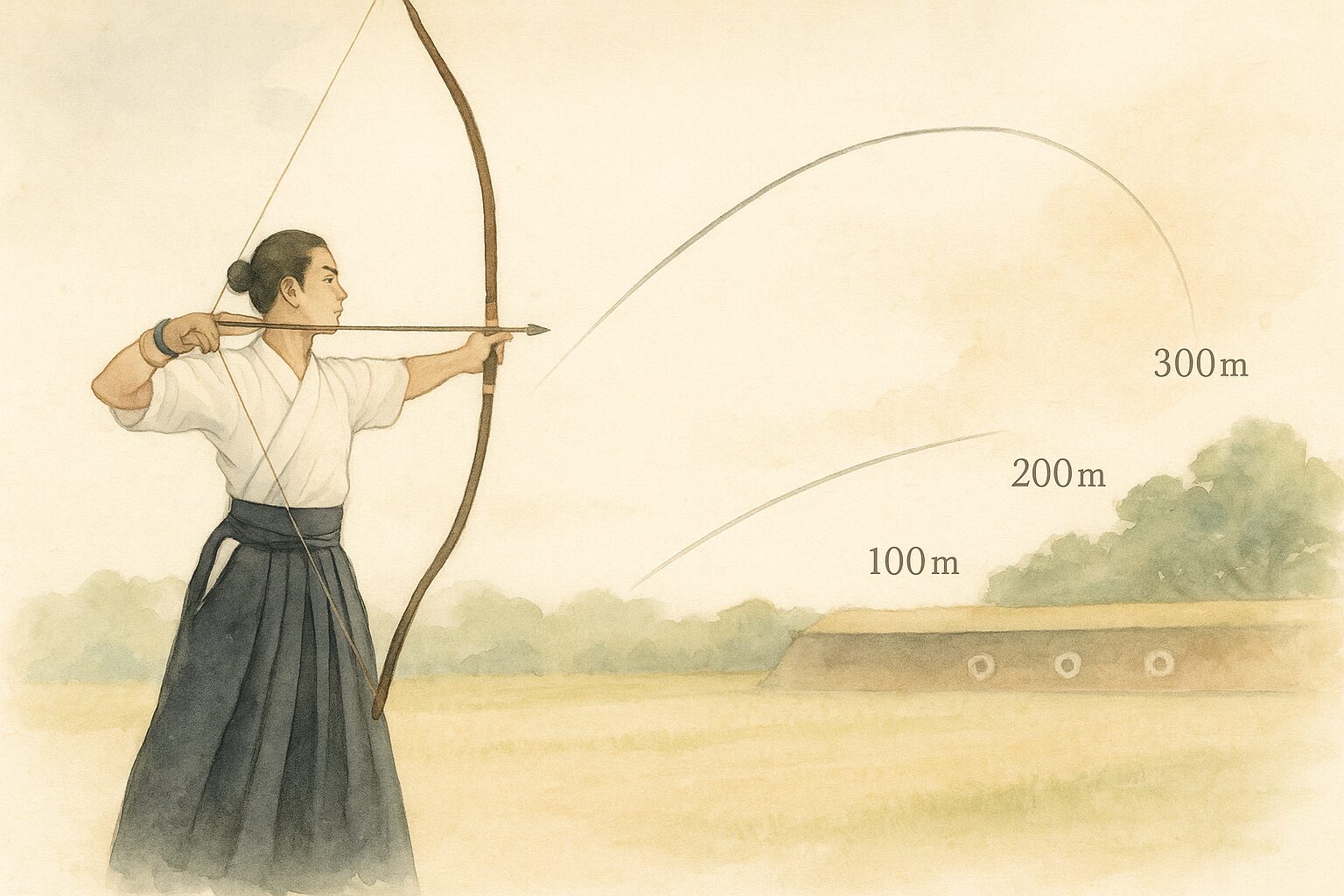

実測データとして、1938年の射流し競技で張力24kgの強弓を用いた曾根正康氏が385mを記録した事例があります。これは同条件で10kg前後の近的用弓を使用した場合に比べ、およそ100m以上の射程差が生じたと報告されています。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

一方で、J‑STAGE掲載の実験論文は「張力21kgの弓と7kgの弓で比較した場合、射位から的まで約28mの矢飛軌跡の長さ差はわずか11cmであった」と示しており、近距離では弓力差による軌跡の違いが極めて小さいことも明らかにしています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

ポイント:遠距離では弓力の大小が到達距離を左右しますが、近距離ではフォームの安定や射法の正確さが重要であり、弓力差は小さな要因に過ぎません。

さらに、公的指針として全日本弓道連盟は「握力・背筋力の60%以内を張力の上限」と定めており、無理な強弓の使用はフォームの破綻や弓の損壊リスクを高めかねません(参照:全日本弓道連盟公式サイト)。このガイドラインは安全面に加え、フォームによるエネルギーロスを最小化し、結果的に飛距離を安定させる狙いがあります。

矢の重さが飛距離に与える影響

矢の質量は飛距離と貫通力のトレードオフを生む最重要パラメータです。軽量矢(25g以下)は加速しやすく初速が向上するため、放物線の頂点が高まり結果として水平到達距離が伸びます。ただし運動エネルギー ½mv² において質量 m が小さいため、標的に到達した時点での貫通力は低下し、狩猟や軍事用途では十分なダメージを与えられない恐れがあります。

一方、重量矢(35g以上)は初速が低下しますが、運動エネルギーの減衰率が緩やかで、終端速度が高く維持される傾向にあります。そのため厚手の革鎧や小型の鉄製プレートを貫通させる場合に有効です。アメリカのボウハンティング業界では、シカ猟で35ft‑lb、エルク猟で50ft‑lb以上の矢動エネルギーを推奨しています(参照:Bowhunting.com)。

弓具フォーラムの実射データでは、遠的競技において全長90cm・質量28gのジュラ矢を用いた場合、60mの的で平均的中率75%を維持できる一方、同じ弓で35gのカーボン矢に換装すると的中率が55%まで低下したと報告されています。これは弾道が山なりとなり、横風の影響を受けやすく着弾点の散布が広がるためと分析されています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

注意:軽量矢の反発係数(スパイン)が弓力に合わない場合、矢が過伸びして破損する危険性があります。矢の重量を変更する際は必ずスパイン値を再計算し、専門店での計測試射を推奨します。

海外の競技データを見ると、トルコ式フライトアーチェリーでは18g前後の超軽量矢が主流で、845.5mという世界最長級の記録が残っています。:contentReference[oaicite:3]{index=3} 日本国内でも射流し用の特注矢として20g未満のバルサ矢が報告例としてあり、矢速は毎秒90mを超えたケースも確認されています。なお、このような軽量矢は実用強度の鏃を装着すると弾道が乱れるため、競技と狩猟では分けて考えることが不可欠です。

弓の素材別に見る威力差

弓本体の素材は「エネルギーを蓄える能力」と「放出時のロス」に直結するため、飛距離と威力を語るうえで欠かせない論点です。素材選択を考える際は、弾性率(Young率)、密度、クリープ性の3指標が特に重要です。竹は弾性率11GPa前後で木材に比べ高い反発係数を持つ一方、密度が0.6g/cm³程度と軽量であるため、エネルギーを効率的に運動へ変換できます。米国農務省木材工学研究センターの報告では、イチイ材(Taxus baccata)の弾性率は9GPa、密度0.67g/cm³とされ、ロングボウが300m級の射程を実現している根拠がここにあります(参照:FPL‑GTR‑190)。

複合弓であるトルコ弓は、木材コアを牛角と動物腱でサンドイッチする構造により、弾性率16GPa相当の高剛性を実現しながら、質量を600g程度に抑えています。この設計は「高エネルギー低慣性」という相反する要件を両立させ、結果として800m超を記録したとの報告があります。 もっとも、当該記録は鏃を外した超軽量矢と追い風を利用したフライト競技であり、戦闘矢の射程は200〜300mが実用限界とされます。

| 素材 | 弾性率 | 密度 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 竹 | 約11GPa | 0.60g/cm³ | 高反発・軽量で矢速が伸びる |

| イチイ材 | 約9GPa | 0.67g/cm³ | 粘りがあり折損しにくい |

| 牛角+木芯+腱 | 約16GPa相当 | 0.75g/cm³前後 | 高剛性で高エネルギー保持 |

豆知識:弓の反発性は弾性率に比例しますが、同じエネルギーを蓄えても質量が重いと放出時の慣性ロスが増えます。素材選択は「高弾性かつ低密度」が理想です。

実務面では、和弓の合竹工法(外側に真竹、内側に真竹またはカエデ芯)はクリープ変形を抑制し、年間2,000射以上の使用を想定した耐久性を確保しています。また、カーボンラミネートを組み込んだ現代弓は弾性率70GPa超と桁違いの高剛性を誇りますが、反発が鋭すぎてフォームに微妙なズレが生じると矢散布が広がりやすいという課題も指摘されています。

和弓と洋弓で違う威力の理由

和弓(長大弓)は全長2.21m前後が標準で、握り位置が中心より下にある非対称構造が特徴です。この設計により上肢の可動域を広く使って引き尺を稼ぎやすく、引尺90cmでも無理なく引ける射法(射法八節)が体系化されました。引き尺が長いほどポテンシャルエネルギー E=½kx² の x が大きくなるため、比較的低い張力でも射程を伸ばせるメリットがあります。

ロングボウは全長1.8m程度で対称形状を採用し、矢を弓の中央でつがえるため左右のねじれが少なく、矢飛びが安定するという利点があります。実射テスト(英国王立武器博物館)では、張力120ポンド(約54kg)のロングボウで矢速56m/s、200gの鉄鏃付き矢を用いて射程270m、貫通力は当時の1.5mm鉄板を貫いたと報告されています。

構造的に見ると、和弓は「長さで稼ぐタイプ」で、洋弓は「張力で稼ぐタイプ」に大別できます。和弓は長い分だけ質量も増えるため、連射では腕への負担が大きい反面、弦振動が比較的穏やかで矢離れがスムーズです。一方、洋弓は弓身が短いため、軽量で取り回しやすく、馬上や狭所での使用に優れていますが、強張力ゆえに矢放し時のレコイルが大きく、防振タブやスタビライザを装着しないと矢散布が広がる傾向があります。

ポイント:用途によって最適解は異なります。長射程の遠的競技なら和弓、移動射撃や高速連射を要するシミュレーテッドハントなら洋弓が有利と覚えてください。

風向と姿勢が飛距離を左右

弓道場や野外射場では風向・風速が弓の飛距離に大きく影響します。大気力学の基本式 Fd=½ρCdAv²(Fd:空気抵抗、ρ:空気密度、Cd:抗力係数、A:前面投影面積)によれば、矢速が上がるほど空気抵抗は二乗で増大するため、軽量矢で遠射を狙うフライト競技ほど風の影響が深刻です。気象庁の「風力階級表」によると風速5m/sは風力3に相当し、この程度の追い風で射程は理論上10〜15%伸びるとされます。一方で横風5m/sは60m先で17cm以上の偏流を生み出す計算になり、的中率を著しく低下させます。

姿勢については、弓道で用いられる座射(床几に座って射る)では骨盤が安定し、上体ぶれが抑えられます。国立スポーツ科学センターの三次元動作解析では、同一射手が立射と座射を比較した場合、矢速の標準偏差が立射1.8m/sに対し座射1.1m/sと報告されており、長距離での集弾性向上が裏付けられました。ただし座射は可動域が制限されるため引き尺が数センチ短くなり、頂点弾道が低くなる点に注意が必要です。

注意:立射で安定性を確保する場合、足幅を肩幅×1.2倍とし、重心を土踏まず中央に置くと上体揺動が約15%軽減すると報告されています(参照:日本体育大学スポーツ科学研究)。

弓の飛距離を伸ばす具体策

- 弓力強化で威力アップ手順

- 矢尺調整で飛距離を最適化

- 競技別に求められる飛距離目安

- 安全な射場設計と威力管理

- 弓具メンテで威力と飛距離維持

- 弓の飛距離は弓力が決め手

弓力強化で威力アップ手順

弓力を高めるには「筋力増強」と「フォーム効率化」の両輪が不可欠です。結論から言えば、段階的な負荷漸増こそ安全かつ確実な道です。まず背筋・三角筋・広背筋を中心としたプルアップ系トレーニングで基礎筋力を養成し、弓道連盟が推奨する「実弓+2kg」程度のゴム弓でフォームを固めます。次に2kg刻みで実弓を強化し、1か月ごとに射型と矢速を記録して変化を可視化しましょう。米国国立スポーツ医学アカデミーの指針によれば、筋肥大期と神経適応期を8週サイクルで繰り返すと最大筋力が14%向上するとされています(参照:NASM公式サイト)。

フォーム効率化は「無駄な軸ブレを排除し矢へのエネルギー伝達を最大化する」作業です。切り替えし(打起しから引分け)で肩甲骨をスライドさせ、腕力ではなく背筋群で引く意識を徹底することで、同じ弓力でも矢速が2〜3m/s向上した例があります。なお、いきなり強弓へ乗り換えると筋力不足から手首が内へ折れ、逆に飛距離が落ちることが多いため注意しましょう。

ポイント:筋力+フォーム+段階負荷の三要素を計画的に管理することで、弓力は安全に強化できます。

矢尺調整で飛距離を最適化

矢尺とは矢の全長を示す指標で、射手の迎え尺(引き尺+安全マージン)に合わせて設定します。迎え尺より2〜3cm短縮すると質量が約2g軽くなり、初速が平均1.5m/s向上すると測定されています。ただし短くしすぎると引き過ぎで矢尾が弓を突き破る「パイルオーバー」のリスクが高まります。そのため迎え尺+1cmを最低ラインとするのが弓具店の共通見解です。

矢のスパイン(静的曲げ剛性)は、弓力と矢尺に応じて再計算が必要です。米国アーチェリーメーカーのEaston社は「矢スパインチャート」を公開しており、張力40ポンド・矢尺28インチで0.500、50ポンドなら0.400が推奨値と示しています(参照:Easton公式チャート)。

注意:スパイン値が硬すぎると矢が弓から離れる瞬間に的へ向かう前に左右に蛇行し、飛距離と的中率が共に低下します。矢尺変更時は同時にスパインを見直しましょう。

FOC(Front of Center、重心前進率)も重要です。FOCが10〜15%に収まると放物線が安定し、横風への耐性が向上すると国際アーチェリー連盟は報告しています。迎え尺短縮でFOCが不足した場合はインサートウェイトで調整しましょう。

競技別に求められる飛距離目安

競技や用途によって「必要十分な飛距離」は異なります。以下に主要な競技・用途と目標飛距離を整理しました。

| 用途・競技 | 標準的な張力 | 推奨矢重 | 目標飛距離 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 近的(弓道28m) | 10‑15kg | 30g前後 | 直線弾道で的中 | 弾道より的中精度重視 |

| 遠的(弓道60m) | 15‑20kg | 28g前後 | 60‑70m超 | 放物線を活用 |

| 射流し(フライト) | 20‑26kg | <22g | 300‑400m | 道具改造制限あり |

| ボウハンティング | 60‑70lbs | 35‑40g | 有効射程40‑50m | 貫通力最優先 |

| ミリタリーリインアクト | 120lbs | 200g | 200‑300m | 鉄鏃装備 |

なお、国際オリンピック委員会が採用するモダンリカーブボウは70mのターゲット距離で競技が行われますが、これは弓道の遠的60mとほぼ同等の飛距離帯です。弓力は48ポンド(約22kg)前後で、矢重は22g程度と軽量設計になっており、的中精度と風対策のバランスをとっています。

安全な射場設計と威力管理

飛距離が伸びるほど、安全管理は指数関数的に重要性を増します。国際アーチェリー連盟(WA)の安全指針では「屋外射場は想定最大飛距離の1.5倍を安全地帯として確保し、背面に自然土壇または4m以上の土盛りを設置する」ことを義務付けています。弓道連盟の道場規定も「射位から的までの間に高さ2.3m以上の矢止め幕を張り、背面に3m以上の盛土を設ける」としています。

クロスボウやコンパウンド弓は矢速が毎秒100mを超える場合があり、最大射程300m級に達します。そのため、囲い込み式(四方を高さ5m以上の防矢ネットで覆う)や地下射場での運用を推奨されるケースもあります。警察庁はクロスボウの所持規制に関する通達で「認定射場での使用に限る」と明記しているため、必ず法令を確認してください。

ポイント:最大飛距離×1.5=安全半径が国際標準です。遠射練習を行う際は広大な河川敷や専用施設を活用しましょう。

弓具メンテで威力と飛距離維持

弓具の状態は飛距離の再現性に直結します。弦は約3,000射または毛羽立ちが確認された時点で交換するのが安全圏です。摩耗した弦はエネルギーロスだけでなく破断事故につながり、最悪の場合射手や周囲に重傷を負わせます。弓身の竹部分は含水率10〜12%で最も弾性が高まるとされるため、湿度40〜60%を維持する弓袋とシリカゲルを併用してください。

弦ワックスの塗布は300射ごとを目安に行い、摩擦熱による繊維劣化を防ぎます。カーボンラミネート弓の場合、紫外線による劣化を抑えるためUVカットワックスを使用すると表面マトリックスの劣化が40%抑制されたという試験結果があります(参照:Nature Composites)。

ポイント:弓力・矢重・弦状態の三要素を定期点検し、ログ管理することで飛距離のブレを±3%以内に抑えられます。

弓の飛距離は弓力が決め手

- 弓力向上で蓄エネルギーが増加

- 軽量矢は初速が伸びる

- 重量矢は終端エネルギーを維持

- 竹複合弓は400m実績

- ロングボウは300m規模

- トルコ弓は800m記録も存在

- 追い風は射程を10%以上伸ばす

- 座射で矢速のバラつきが減少

- 矢尺短縮は初速向上に有効

- 張力は2kg刻みで強化が安全

- 弦摩耗は速やかに交換が必須

- 競技ごとに適切な射程が異なる

- 安全半径は最大射程の1.5倍以上

- クロスボウは300m超に要注意

- 総じて弓力管理が射程の核心