弓道の反り腰対策!胴造りを安定させる方法とポイント

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道において、反り腰は射形の安定を大きく妨げる原因の一つです。特に、胴造りの段階で腰が反ってしまうと、体の重心が後方にずれ、矢の軌道が不安定になります。また、背骨の歪みによって肩のラインも崩れ、引き分けや会で体がふらつきやすくなり、的中率の低下につながります。

正しい足踏みと三重十文字の意識を持ち、骨盤の立て方や体幹を鍛えることで、反り腰の改善が可能です。この記事では、弓道の反り腰を防ぐための基本的な姿勢作りや、足裏全体で支える重心移動の練習方法、さらに日常生活でできる反り腰改善の工夫まで、具体的なポイントを解説していきます。正しい胴造りを身につけ、弓道の上達を目指しましょう。

記事のポイント

-

弓道における反り腰が射形に与える悪影響

-

正しい胴造りと三重十文字の意識の重要性

-

骨盤の立て方や体幹トレーニングによる改善方法

-

日常生活でできる反り腰改善の工夫と意識ポイント

弓道の反り腰を改善する正しい方法

-

反り腰が弓道に与える悪影響とは

-

胴造りにおける正しい姿勢の作り方

-

反り腰の原因と改善策を解説

-

足踏みのポイントと重心の調整法

-

三重十文字を意識した体の使い方

反り腰が弓道に与える悪影響とは

反り腰は、弓道の射法八節の中でも特に「胴造り」に悪影響を及ぼします。弓道における胴造りは、足踏みの上に正しく体を据え、上体を伸ばし心気を整える重要な基盤です。しかし、反り腰の状態では、体の重心が後方に偏り、正しい姿勢を維持することが難しくなります。これは射形の乱れに直結し、結果として矢の飛び方や命中率にも悪影響を及ぼすのです。

まず、反り腰による最大の問題は「重心の不安定さ」です。通常、胴造りでは体の重心を腰の中央に据え、足裏全体に均等に体重を乗せることが求められます。しかし、反り腰の状態では腰が過剰に反り、重心が後方にずれてしまいます。これにより、足踏みの安定感が損なわれ、引き分けや会の段階で体がふらつきやすくなります。弓道ではわずかな姿勢の乱れが矢の軌道に影響を与えるため、この不安定さは大きなデメリットになります。

さらに、反り腰は「背骨の歪み」を引き起こします。背骨が自然なカーブを超えて反ってしまうことで、胸椎や腰椎に過度な負担がかかります。これにより、肩のラインが不均等になり、左右の押し手と引き手のバランスが崩れることが多くあります。特に、弓を引き分ける際に上半身の力が十分に伝わらず、弓力に負けてしまう原因にもなります。結果として、矢が的に到達するまでの飛距離や精度が落ちてしまいます。

また、反り腰が原因で「呼吸の乱れ」も発生します。弓道では丹田呼吸を意識して行うことで心気を整え、安定した射を行うことが重要です。しかし、反り腰になると横隔膜が圧迫され、深い呼吸がしにくくなります。浅い呼吸では射に必要な集中力が維持しづらく、的中率も下がる傾向にあります。

このように、反り腰は弓道において「重心の乱れ」「背骨の歪み」「呼吸の不安定さ」を引き起こし、射法八節全体のバランスを崩してしまう要因です。正しい胴造りを維持するためには、反り腰の改善が必須であると言えるでしょう。

胴造りにおける正しい姿勢の作り方

胴造りは弓道の射法八節の中でも基本中の基本であり、射型の土台を支える重要な動作です。正しい胴造りができていなければ、その後の打起こし、引き分け、会、離れといった一連の動作にズレが生じ、矢が的に集まらない原因となります。ここでは、胴造りにおける正しい姿勢の作り方について解説します。

まず、正しい胴造りを行うためには「足踏み」の安定が不可欠です。足踏みは左右の足を平行に広げ、重心を均等に乗せるところから始まります。両足の幅は自分の肩幅よりやや広めが理想です。このとき、足の裏全体で地面をしっかりと捉え、爪先や踵だけに偏らないように意識しましょう。足踏みがしっかりしていることで、腰の中心に重心を置く準備が整います。

次に「腰の位置」を確認します。胴造りでは、腰を正しい位置に据えることが重要です。腰の位置が前に出たり後ろに引っ込んだりすると、重心が乱れます。腰は真っ直ぐ立てるように意識し、背筋とうなじを伸ばして上体を自然に保ちます。この状態で、ヘソの下にある丹田に意識を向けて呼吸を整えることで、安定した射型を維持できるようになります。

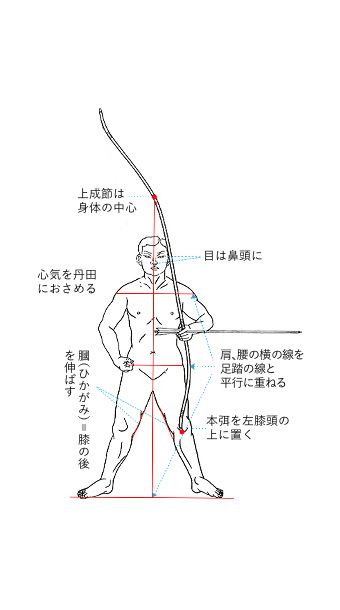

また、胴造りの姿勢では「三重十文字」を意識することが求められます。三重十文字とは、足踏みの線、腰の線、両肩の線がそれぞれ水平に並び、縦の軸である背骨と首筋が一直線に伸びている状態を指します。この三重十文字が整っていることで、引き分け時の力の伝達がスムーズになり、無駄な力みが減ります。

最後に「肩のリラックス」も欠かせません。正しい胴造りでは肩の力を抜き、自然に下げることが必要です。肩が力んでいると、引き分けの動作がスムーズにいかず、上半身に無駄な力が入ってしまいます。特に打起こしから引き分けにかけては、肩のラインが水平であることが理想です。

正しい姿勢を維持するためには、日頃の練習で意識することが重要です。自分の姿勢を客観的に確認するため、鏡やビデオ撮影を活用するのも効果的です。胴造りが安定すれば、その後の動作も整い、的中率も格段に上がるでしょう。

反り腰の原因と改善策を解説

反り腰は、現代社会において多くの人が抱える姿勢の問題です。特にデスクワークやスマートフォンの長時間利用などにより、無意識のうちに骨盤が前傾し、腰が反った状態が定着してしまいます。弓道ではこの反り腰が原因で胴造りが崩れ、正しい射形が維持できなくなるため、改善が求められます。

反り腰の主な原因は「骨盤の前傾」「腹筋の弱さ」「背筋の過剰な緊張」にあります。骨盤が前傾すると、腰椎が過度に反り、自然な背骨のラインが崩れます。これにより、重心が後方へ移動し、足踏みの安定性が失われます。また、腹筋が弱いと、骨盤の傾きを支えきれず、腰が反った姿勢が固定されてしまいます。さらに、背筋が緊張しすぎることで、体の後ろ側が引っ張られ、さらに反り腰が助長されるのです。

改善策としては、まず「骨盤を正しい位置に戻すこと」が重要です。具体的には、立った状態で骨盤を意識的に後傾させる練習を行います。さらに、腹筋を鍛えることで骨盤の前傾を防ぎ、背筋の緊張を和らげることができます。スクワットやプランクといった体幹トレーニングは非常に効果的です。

また、日常生活での姿勢にも気をつける必要があります。椅子に座る際には、背もたれに深く腰掛け、骨盤を立てるよう意識しましょう。デスクワークの際も、モニターの高さを調整し、前かがみにならないよう工夫することで反り腰の悪化を防ぐことができます。

このように、反り腰の原因を理解し、改善策を実践することで弓道の胴造りも安定し、射法八節が正確に行えるようになります。継続的な意識とトレーニングが、反り腰の改善には欠かせません。

足踏みのポイントと重心の調整法

弓道の基本動作である「足踏み」は、射法八節の最初のステップであり、全体の安定を支える非常に重要な役割を持っています。正しい足踏みができていないと、次の胴造りや引き分けにおいてバランスが崩れ、結果として矢の飛び方や命中率に悪影響を及ぼします。ここでは、正しい足踏みのポイントと重心の調整法について詳しく解説します。

まず、足踏みの基本姿勢として「肩幅より少し広めのスタンス」が理想です。足の開き方は左右均等で、つま先は少し外向きになるように配置します。具体的には、弓道で言う「開き六分」という状態です。これは60度前後の角度を目安にしており、体の安定感を高めるための理想的な足の開き方とされています。足を広げすぎたり狭すぎたりすると、次の胴造りや引き分けの際に体がふらつく原因になるため、注意が必要です。

次に、重心の調整についてです。足踏みの際に特に意識すべきは「足裏全体で体重を支えること」です。多くの初心者が陥りがちなのは、つま先やかかとだけに重心が偏ってしまうことです。つま先に体重が乗りすぎると前傾姿勢になり、逆にかかとに乗りすぎると反り腰の原因となります。理想的な体重のかけ方は、土踏まずのやや前方、母指球あたりに自然に体重が乗る状態です。足裏全体で地面をしっかりと捉えることで、重心が腰の中心に安定し、次の胴造りへとスムーズに移行できます。

また、足踏みを行う際には「地面を踏みしめる感覚」を意識することが大切です。具体的には、軽く膝を緩め、足裏全体で地面を感じながら踏み込むようにします。こうすることで、体の軸がまっすぐに保たれ、上体も安定します。逆に、膝を硬直させたまま足踏みを行うと、体が硬くなり、無駄な力が生じてしまうため注意が必要です。

さらに、重心の調整を確認する方法として「片足立ちのチェック」が有効です。片足で立ったときにふらつくようであれば、重心が正しく整っていない証拠です。この場合、足裏全体で地面を感じ、体の軸を意識してバランスを取る練習を繰り返すことで改善されます。

このように、足踏みのポイントと重心の調整法を理解することで、弓道における射形が安定し、的中率の向上につながります。日頃の練習で正しい姿勢と足の使い方を意識することで、胴造りから引き分けまでの動作もスムーズになり、無駄な力みも減るでしょう。

三重十文字を意識した体の使い方

弓道の射型において重要な概念の一つが「三重十文字」です。三重十文字とは、射法八節の中でも特に「胴造り」から「引き分け」にかけて意識される、体の各部分が十文字(クロス)に交わる状態を指します。具体的には、足踏みのライン、腰のライン、肩のラインが水平に一直線になり、それに対して縦軸として背骨がまっすぐ伸びていることが求められます。この状態を正しく作ることで、体全体が安定し、矢の飛びもまっすぐになります。

まず「足踏みのライン」について解説します。足踏みでは、両足が平行に開き、地面に対して水平なラインを意識します。この足踏みのラインがずれると、体の重心も偏り、弓を引いた際にバランスが崩れます。特に、左右の足の踏み込みが不均等だと、引き分け時に力が偏り、矢が左右にぶれる原因となります。正しい足踏みを行うことで、第一の十文字が自然に作られます。

次に「腰のライン」です。腰のラインは、足踏みの上に正しく据えられることで安定します。両腰を左右均等に開き、かつ水平に保つことで、腰のラインが真っ直ぐになります。多くの射手が見落としがちなのが、この腰の位置です。腰が左右どちらかに傾いていると、重心が片寄り、次の引き分けで弓の力が均等に伝わりません。両腰が水平であることを確認し、引き分けの動作に入ると、自然と次の十文字が形成されます。

そして最後は「肩のライン」です。肩のラインは、引き分け時に非常に重要な役割を果たします。肩が水平に開かれていないと、弓を引く際に力が偏り、会(かい)の状態で矢が安定しません。肩の力は抜き、自然な位置に保ちながら引き分けることで、綺麗な十文字が完成します。

さらに、これらの水平ラインに対して「背骨の縦軸」がまっすぐ伸びていることも求められます。背骨が歪んでいると、せっかく整えた三重十文字が崩れてしまいます。特に、引き分けの途中で腰が反ったり、肩がすくんだりすると、この縦軸が歪んでしまうため、注意が必要です。

三重十文字を正確に意識することで、引き分けの力が無駄なく伝わり、的中率も安定します。日々の練習の中で、足踏みのライン、腰の水平、肩の位置、そして背骨の縦軸を意識することで、射形は磨かれていきます。弓道の上達を目指すのであれば、この三重十文字を意識した体の使い方を常に確認することが大切です。

弓道の反り腰を防ぐための練習法

正しい骨盤の立て方と意識の持ち方

弓道において正しい胴造りを実現するためには、骨盤の立て方が非常に重要です。骨盤が正しく立っていることで、体の重心が安定し、背骨が自然に伸び、上体の無駄な力みが解消されます。逆に骨盤が前傾し過ぎていると反り腰になり、胴造りの基盤が崩れ、弓の引き分けや打起こしで体がぶれやすくなります。ここでは、正しい骨盤の立て方と意識の持ち方について詳しく説明します。

まず、骨盤を正しく立てるための基本姿勢から確認していきましょう。立った状態で両足を肩幅より少し広めに開き、足裏全体で地面をしっかりと感じるように意識します。次に、腰に両手を当て、ゆっくりと骨盤を前後に動かしてみてください。前に傾けると腰が反り、後ろに倒すと猫背になります。この動きの中間地点、つまり腰がまっすぐに立っている状態を見つけます。これが「骨盤を立てる」正しい姿勢です。

さらに、骨盤が正しく立っているかどうかのチェック方法も知っておきましょう。壁に背中をつけて立ったとき、後頭部、肩甲骨、お尻、そしてかかとが壁にしっかりと触れている状態で、腰の隙間に手のひら一枚が入るくらいが理想です。これよりも大きな隙間がある場合は反り腰、逆に隙間が少なすぎる場合は猫背になっている証拠です。正しい位置に骨盤を調整し、背中全体がまっすぐになるように意識しましょう。

また、日常生活でも骨盤の立て方を意識することが大切です。例えば、座っているときも腰を丸めず、椅子に深く腰掛けて骨盤を立てるようにします。背もたれに寄りかかり過ぎず、背筋を伸ばして座ることで、弓道での胴造りも自然と安定してきます。

このように、正しい骨盤の立て方と意識の持ち方を習慣化することで、弓道の射形も整い、無駄な力みがなくなります。日々の練習だけでなく、日常生活でも意識することで、体幹が鍛えられ、胴造りの安定感が向上するでしょう。

反り腰に効果的な筋肉トレーニング

反り腰を改善するためには、正しい姿勢を保つための筋肉を鍛えることが重要です。特に「大臀筋」「腹直筋」「ハムストリングス」「腸腰筋」の強化が求められます。これらの筋肉がしっかりと鍛えられることで、骨盤の前傾が抑えられ、自然な姿勢が維持できるようになります。ここでは、反り腰改善に効果的な筋肉トレーニングについて具体的に説明します。

まず、最も効果的なトレーニングとして「ヒップリフト」があります。ヒップリフトは大臀筋とハムストリングスを同時に鍛えることができ、骨盤の後傾を促進する効果があります。やり方は非常にシンプルです。仰向けに寝て膝を立て、両手は体の横に置きます。その状態でお尻をゆっくりと持ち上げ、背中から膝までが一直線になるように意識します。3秒キープしてから元の位置に戻し、これを10回繰り返します。ポイントは、お尻を持ち上げる際に腰を反らせないことです。正しく行うことで、腰の反りが軽減されていきます。

次に「プランク」です。プランクは体幹を鍛える基本的なトレーニングで、特に腹直筋を強化するのに有効です。うつ伏せの状態から両肘とつま先で体を支え、背中からかかとまで一直線になるようにキープします。最初は20秒から始め、慣れてきたら30秒、1分と時間を伸ばしていきましょう。このプランクによって腹筋が強化され、骨盤の前傾を防ぐサポートになります。

さらに「腸腰筋のストレッチ」も重要です。反り腰の原因の一つは腸腰筋の硬直です。この筋肉が硬くなると骨盤が前に引っ張られ、反り腰が助長されます。ストレッチの方法は、片膝を立て、もう片方の足を後ろに伸ばし、骨盤を前に押し出すようにします。この姿勢を20秒キープし、左右交互に行います。柔軟性が高まることで骨盤の調整がしやすくなり、正しい姿勢が維持しやすくなります。

これらのトレーニングを定期的に行うことで、弓道で必要な安定した胴造りが実現し、射形も美しく整います。無理のない範囲で継続することが、反り腰の根本改善につながるでしょう。

足裏全体で支える重心移動の練習

弓道において、正しい射形を維持するためには「足裏全体で支える重心移動」が欠かせません。弓を引く動作では、体の重心が絶えず変化しますが、足裏全体でしっかりと支えることで、体のブレを防ぎ、安定した射が可能になります。ここでは、足裏全体で重心を支えるための練習法を紹介します。

まず最初に確認すべきは、「足の接地感覚」です。立った状態で目を閉じて、足裏全体にどのように体重がかかっているかを意識してください。つま先に重心が偏っている場合は、前のめりの姿勢になりやすく、かかとに重心が偏ると反り腰の原因になります。正しい姿勢では、土踏まずのやや前方に重心があり、足裏全体で地面を捉える感覚が得られます。

次に「重心移動の練習」です。片足で立ち、ゆっくりと体重を前後に動かしてみてください。このとき、足のどの部分に体重が乗っているのかを確認します。母指球だけに重心が偏らないよう、足裏全体を使ってバランスを保つのがポイントです。左右の足でも同様に繰り返し、重心移動を意識することで、体がどのようにバランスを取っているかが理解できるようになります。

また、歩行時の練習も有効です。通常の歩行では、つま先からかかとへ重心が移動しますが、弓道においては「足裏全体」を使う歩き方が求められます。ゆっくり歩きながら、足裏全体が地面にしっかりつく感覚を意識してください。これを意識するだけで、弓を引く際の安定感が格段に向上します。

これらの練習を日々取り入れることで、射法八節における胴造りの安定感が増し、正確な引き分けや打起こしが可能になります。足裏全体で支える感覚が身につけば、矢の飛びも安定し、的中率の向上へとつながるでしょう。

背筋と首筋を伸ばす意識の重要性

弓道において、正しい射形を維持するためには「背筋と首筋を伸ばす意識」が非常に重要です。胴造りの段階で体を安定させ、引き分けから会(かい)に至るまでの動作がスムーズに行えるようになります。背筋や首筋がしっかりと伸びていることで、体の軸が真っ直ぐになり、無駄な力みが生じにくくなるため、結果として矢の飛びも安定します。

まず、背筋と首筋を伸ばす基本姿勢について説明します。立った状態で両足を肩幅よりやや広めに開き、足裏全体で地面をしっかりと踏みしめます。次に、腰を真っ直ぐに立て、丹田(へその下)に意識を向けて呼吸を整えます。このとき、背筋をピンと張るのではなく、「天井に向かって頭が引っ張られているイメージ」で首筋を伸ばします。首の後ろ、いわゆる「うなじ」の部分がスッと引き伸ばされるように意識することがポイントです。

特に重要なのが「項(うなじ)」の意識です。項がしっかりと伸びていると、自然と背筋も伸び、上体のバランスが整います。これにより、引き分けの際に無駄な力が入らず、スムーズな動作が可能になります。逆に首筋が縮こまっていると、肩が上がり、体全体の動きが硬くなってしまいます。結果として、弓を引く際に余分な力が生じ、矢の飛びに悪影響が出てしまうのです。

また、首筋と背筋を意識することで「呼吸の深さ」も変わります。首がしっかり伸び、背筋が整っている状態では横隔膜が正しく動き、深い呼吸が可能になります。弓道では丹田呼吸が重視されており、深い呼吸を行うことで心気が整い、集中力が高まります。浅い呼吸では射の安定感が失われるため、正しい姿勢の維持は非常に重要です。

日々の練習の中で、まずは鏡の前で自分の姿勢を確認し、背筋と首筋の伸びが十分であるかチェックしてみてください。意識的にこれを行うことで、正しい姿勢が身につき、弓道の射形も磨かれていきます。正しい姿勢を意識することが、的中率の向上にもつながる重要なポイントです。

大腰筋とハムストリングスの調整法

反り腰の改善や胴造りの安定化には、「大腰筋」と「ハムストリングス」の調整が欠かせません。これらの筋肉は骨盤の傾きを調整し、正しい姿勢を維持するために重要な役割を担っています。大腰筋は骨盤を支え、姿勢を整える役割があり、ハムストリングスは骨盤の後傾を助けることで反り腰を防ぎます。ここでは、大腰筋とハムストリングスの具体的な調整法を解説します。

まず、大腰筋についてです。大腰筋は背骨の下部から骨盤を経て太ももの内側に伸びている長い筋肉で、体を前後に動かしたり、姿勢を維持するために重要な役割を果たします。この筋肉が硬くなると骨盤が前傾し、反り腰の原因となります。効果的なストレッチとして「ランジストレッチ」があります。やり方は、片膝を床につけ、もう片方の足を前に出します。その状態で骨盤を前方に押し出し、前側の太ももを伸ばすように意識します。このストレッチを左右交互に20秒ずつ行うことで、大腰筋の柔軟性が向上し、骨盤の前傾が改善されます。

次に、ハムストリングスの調整です。ハムストリングスは太ももの裏側にある大きな筋肉群で、骨盤の後傾をサポートします。この筋肉が硬くなると骨盤が前に引っ張られ、反り腰の原因になります。効果的なストレッチとして「ハムストリングス・ストレッチ」があります。床に座り、片足を伸ばし、もう片足を膝に曲げて内側に引き寄せます。伸ばした足のつま先に向かってゆっくりと体を倒し、太ももの裏側がしっかりと伸びる感覚を意識します。左右交互に20秒ずつ行うことで、ハムストリングスの柔軟性が高まり、骨盤が自然な位置に戻りやすくなります。

これらのストレッチを日常的に行うことで、大腰筋とハムストリングスが柔軟になり、骨盤の位置が改善されて反り腰も解消されていきます。弓道において正しい胴造りを維持するためにも、これらの筋肉の調整は欠かせません。無理のない範囲で継続することで、射形も美しく整うでしょう。

日常生活でできる反り腰改善の工夫

反り腰を改善するためには、弓道の練習だけでなく日常生活での意識も非常に重要です。日常の何気ない動作や姿勢の習慣が反り腰の原因となることが多いため、日頃から正しい姿勢を意識することで、弓道での射形も整ってきます。ここでは、日常生活でできる反り腰改善の工夫について解説します。

まず一つ目の工夫として「正しい座り方」を意識することです。椅子に座る際には、背もたれに深く腰掛け、骨盤を立てるように意識します。背中が丸まらないように、腰の部分にクッションを置くのも効果的です。また、デスクワークが多い場合は、モニターの高さを目線の高さに合わせ、前かがみにならないように調整しましょう。長時間の座りっぱなしは骨盤を歪ませる原因にもなるため、1時間ごとに立ち上がって体を伸ばすことも有効です。

次に「歩き方」の改善も重要です。歩くときには、かかとから地面に接地し、足裏全体でしっかりと踏み込むように意識します。つま先だけで歩いたり、足の外側や内側に偏って重心をかけると、骨盤の傾きが強調され、反り腰が助長されます。できるだけ足裏全体で均等に体重を支えながら、背筋を伸ばして歩くことで、正しい姿勢が保たれやすくなります。

さらに、立っているときも注意が必要です。無意識に片足に体重を乗せて立つ癖がある人は、左右のバランスが崩れて骨盤が歪んでしまいます。意識的に両足に均等に体重をかけ、腰を中心に背筋を伸ばすことが大切です。また、ヒールの高い靴は重心が前に偏りやすく、反り腰の原因になりやすいため、普段はフラットな靴を選ぶのも改善策の一つです。

このように、日常生活での小さな工夫を積み重ねることで、反り腰は確実に改善していきます。正しい姿勢を日々意識することで、弓道での射形も安定し、的中率の向上へとつながるでしょう。

弓道の反り腰改善のための基本ポイント

-

反り腰は胴造りの安定を崩し、矢の飛びに悪影響を与える

-

重心は腰の中央に据え、足裏全体で支えることが重要

-

背骨の歪みは射形の不安定を招き、矢の精度を下げる

-

胴造りの正しい姿勢は、足踏みの安定から始まる

-

三重十文字を意識することで、体の軸が安定する

-

骨盤を立てることで反り腰の原因を防ぐことができる

-

大臀筋や腹直筋の強化で骨盤の前傾を抑えられる

-

足踏みでは足裏全体を使い、重心を前後に偏らせない

-

背筋と首筋を伸ばすことで、体の軸が整う

-

大腰筋の柔軟性を高めることで、骨盤の正しい位置が維持できる

-

ハムストリングスの調整で後傾姿勢が安定する

-

日常の座り方や歩き方も反り腰改善に直結する

-

長時間の座位では骨盤を立て、背筋を伸ばすことが重要

-

歩行時はかかとから足裏全体で地面を踏みしめる

-

立つ際は両足に均等に体重をかけ、片足重心を避ける

関連記事:弓道 三重十文字の基本と正しい姿勢の作り方

人気記事:弓道のループ弦の選び方とおすすめ製品を紹介!素材や太さの違いも解説