弓道の三大悪癖を防ぐには?早気・もたれ・緩み離れの対策

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の三大悪癖の原因と特徴を解説

-

三大悪癖とは何か?弓道における難癖

-

早気の原因と改善方法

-

もたれの原因と改善方法

-

緩み離れの原因と改善方法

-

三大悪癖が的中率に与える影響

-

三大悪癖の共通点と違い

三大悪癖とは何か?弓道における難癖

弓道において「三大悪癖」とは、弓道の射法八節(打起し、引分け、会、離れ、残心などの動作)において発生しやすく、的中率や射形の安定性を大きく損なう3つの癖のことを指します。具体的には「早気(はやけ)」「もたれ」「緩み離れ」の3つです。これらの悪癖は、経験を積む中で自然と発生する場合が多く、一度身についてしまうと矯正が難しいとされています。

「早気」は、矢を放つタイミングが早くなりすぎる症状です。通常、弓道では「会」という矢を完全に引き収めた状態でしっかりと狙いを定めてから離れを行いますが、早気に陥ると、無意識のうちに会の前段階で矢を離してしまいます。これにより、矢が的に届く前に方向がぶれてしまい、的中率が大幅に下がります。早気は精神的な焦りや「早く中てたい」という気持ちが原因となることが多く、精神面の調整も必要とされます。

次に「もたれ」です。もたれは早気とは逆に、会の状態で矢を離すタイミングを掴めず、長時間持ち続けてしまう癖です。本来は自然な呼吸の中で矢を放つべきところ、もたれの状態では無理に引き続けてしまい、最終的には疲労から不自然な形で矢が放たれます。この状態では、狙いが定まらず的中率が安定しません。多くの場合、引き分けの際に伸び合いが不足していたり、過度な力みが原因とされています。

最後に「緩み離れ」です。これは、会でしっかりと矢を引き収めた後、矢を放つ瞬間に弓手や馬手が緩んでしまう癖です。具体的には、矢を放つ際に左手(弓手)が弓を押し切れなかったり、右手(馬手)が矢の保持を解いた瞬間に力が抜けてしまうことです。この緩み離れが発生すると、矢が本来の軌道から外れ、狙ったところに飛びません。さらに弓自体の安定も崩れるため、射形も乱れてしまいます。

これら三大悪癖は、弓道の熟練度に関わらず発生するものであり、特に初心者から中級者の成長を妨げる大きな要因です。しかし、正しいフォームの理解と日々の練習によって克服することは可能です。まずは自身の射癖を知り、それに適した改善策を実施することが大切です。

早気の原因と改善方法

早気とは、弓を完全に引き収める「会」の状態になる前に矢を放ってしまう癖のことを指します。的に当てたいという焦りや不安が原因で無意識に矢を離してしまい、結果として矢の方向が安定せず的中率が下がります。早気は弓道において非常に一般的な癖で、多くの射手が一度は経験する問題です。

まず、早気の原因について解説します。主な原因は、精神的な焦りと肉体的な不安定さです。例えば、「早く矢を離したい」「早く当てたい」という気持ちが強すぎると、会に入る前に矢を放ってしまいます。また、弓の引き方が安定していなかったり、弓の強さが自身の筋力に見合っていない場合も早気を引き起こす要因になります。体のバランスが崩れていると、無意識に矢を放ってしまうため、正しい姿勢の維持も重要です。

改善方法としては、以下のステップが有効です。

-

会の時間を意識する練習

まず、会での時間を意識的に伸ばす練習を行います。ゴム弓や巻藁(まきわら)を使って、会に入った後5秒ほど保つ訓練を繰り返すことで、体が早気のリズムを忘れていきます。最初は短い時間でも構いませんが、徐々に秒数を伸ばしていくことで、安定した会が身につきます。 -

呼吸の管理

早気の改善には呼吸も重要な要素です。引き分けの際に深く息を吸い、会に入る時にはゆっくりと息を吐き出すことで精神的な焦りを抑えます。息を止めてしまうと体が緊張し、早く矢を離したくなってしまうため、自然な呼吸を意識することが大切です。 -

弓力の見直し

自分の筋力に合わない強い弓を使用している場合、早気になりやすくなります。弓を引くのが辛く、会の状態を保てないためです。自分に合った適切な弓力を選ぶことで、無理なく会を保つことができるようになります。 -

的に集中しすぎない

的中を強く意識しすぎると早気が発生しやすくなります。最初は的を付けずに矢を放つ練習をすることで、離れのタイミングに焦らず、自然な射ができるようになります。的がない状態で会を保つことを覚えると、精神的な安定にもつながります。

早気は焦りと不安から生まれる癖ですが、日々の練習で徐々に改善することが可能です。特に呼吸や会の時間を意識した練習を重ねることで、安定した射ができるようになります。

もたれの原因と改善方法

もたれとは、弓を完全に引き収めた「会」の状態で、意図したタイミングで矢を放てず、長時間保持してしまう癖のことを指します。弓を引き収めた状態のまま動作が止まり、結果的に離れが遅れてしまうことで、狙いが定まらず的を外してしまう原因となります。弓道においては早気の次に多く見られる射癖の一つです。

もたれの主な原因としては、精神的な不安定さや体の力み、会での伸び合いの不足が挙げられます。会の状態において、無意識に体が力んでしまい、矢を放つタイミングを失うのです。また、引き分けが不十分で十分な張り合いができていない場合も、もたれの原因になります。精神面では「しっかり狙わなければならない」という意識が強すぎる場合、離れのタイミングが掴めなくなることがあります。

もたれの改善方法は以下の通りです。

-

会の伸び合いを意識する

会で止まってしまう原因の一つは、体の伸びが止まることです。常に左右の手が矢筋に向かって伸び続けるよう意識することで、自然な離れが促されます。ゴム弓や巻藁を使って、引き分けから会の状態まで伸び合いを意識する練習を重ねることが効果的です。 -

手先の力を抜く

もたれは手先に力が入ってしまうことで引き起こされることが多くあります。手首や指先が力んでしまうと、スムーズな離れができません。弓を引く際は、腕や肩で引き、手先は力まず自然に保持することが重要です。 -

離れのタイミングを意識する

会で長く持ちすぎないよう、意図的に離れのタイミングを意識する練習も効果的です。巻藁で何秒持ったら離れるかを決めておき、リズムよく矢を放つことで感覚を掴んでいきます。

もたれは射の流れを滞らせ、結果的に的中率を下げてしまう悪癖ですが、正しい練習で克服可能です。特に伸び合いを意識した会の取り方をマスターすることで、自然な離れが実現します。

緩み離れの原因と改善方法

緩み離れとは、弓を完全に引き収めた「会」の状態から矢を放つ瞬間に、弓手(左手)や馬手(右手)の力が緩んでしまう現象です。本来であれば、矢を放つ瞬間まで両手の張りを保ち、矢筋に対してしっかりと伸び合う必要がありますが、緩み離れが発生すると、その力が抜けてしまい、矢が本来の軌道を外れてしまいます。これにより、矢が安定せず、的中率が大幅に下がる原因となります。

まず、緩み離れが起こる原因について説明します。主な原因は「体の伸び合い不足」「弓手の押し方の誤り」「手先の力み」の3つです。

-

体の伸び合い不足

会でしっかりと弓を引き収めた後、左右に伸び合うことで張りを保つことが重要です。しかし、会での体の張りが不十分だと、矢を放つ瞬間に力が抜けてしまいます。特に、弓手と馬手の間で力のバランスが崩れると、矢が的へまっすぐ飛ばず、軌道がぶれてしまいます。 -

弓手の押し方の誤り

弓手の押しが足りない場合、離れの瞬間に弓自体が不安定になり、緩み離れが発生します。押しが弱いことで、弦の張りも不十分になり、矢が浮いたり、手前に落ちたりすることがあります。また、弓手が突っ張ってしまい、力が逃げてしまう場合もあります。 -

手先の力み

会で必要以上に手先に力が入っている場合、離れの際にその力が抜けてしまい、矢の方向が定まりません。手先で矢を支えてしまうと、放つ瞬間にその支えが解け、緩みが生じます。この癖がつくと、どれだけ会で安定していても、離れの瞬間に矢筋が乱れてしまいます。

次に、緩み離れを改善する方法について解説します。

-

体の伸び合いを意識した練習

ゴム弓や巻藁を使って、会での伸び合いを意識する練習を行います。特に、左右の手が矢筋に向かってしっかりと張り続けるよう意識しましょう。的をつけず、純粋に体の伸びだけを確認することで、緩みの発生を防ぎます。 -

正しい弓手の押し方の習得

弓手(左手)は、的に向かってまっすぐ押し続ける必要があります。この際、ただ押すだけではなく、体全体で弓を引き分けるよう意識することで、緩みが防げます。弓手が突っ張らず、柔らかく伸びるように注意しましょう。 -

手先の力を抜く意識づけ

弓を引いている間、手先に力が入っていないか確認することも大切です。特に、馬手(右手)の握り込みは緩み離れの原因になります。肩や背中の大きな筋肉を使って引く意識を持つと、手先に力が入りづらくなります。

緩み離れは、矢を放つ瞬間に力が抜けてしまうことで的中率を著しく低下させる悪癖です。しかし、体の伸び合いや手先の使い方を見直し、適切な練習を重ねることで改善は十分に可能です。緩み離れを克服することで、的中率は格段に向上し、安定した射が実現します。

三大悪癖が的中率に与える影響

弓道において、三大悪癖である「早気」「もたれ」「緩み離れ」は、いずれも的中率に大きな影響を与える要因です。これらの悪癖は、射形(しゃけい:弓を引き、矢を放つ一連の動作)の中で重要な「会」と「離れ」の部分で生じ、結果として矢の飛び方や命中精度に直接的な影響を及ぼします。

まず、「早気」の影響についてです。早気は、会の状態に到達する前に矢を放ってしまうことを指します。会の時間が短く、狙いを定める前に離れてしまうため、矢の飛び方が安定せず、的中率が著しく下がります。特に、焦っている時や精神的に不安定な時に発生しやすく、無意識のうちに離れてしまうことも多いのが特徴です。また、早気は弓手や馬手の力が十分に伝わらないため、矢がぶれる原因にもなります。

次に、「もたれ」の影響です。もたれは、会の状態で矢を放つタイミングが遅れる現象です。本来であれば会に至った後、自然な伸び合いから矢を放つべきところを、引き続けてしまうことで発生します。これにより、体が疲労し、矢筋がぶれてしまい、正確な飛び方ができません。また、長時間引き続けることで体の張りも失われ、矢が浮いたり的外れになったりすることが多く見られます。

最後に、「緩み離れ」の影響についてです。緩み離れは、矢を放つ瞬間に弓手や馬手の力が抜ける現象です。これが発生すると、矢が安定せず、本来の飛距離や狙い通りの方向に飛ばなくなります。特に、矢が左右にぶれることが多く、狙い通りに的を射抜くことが難しくなります。

三大悪癖はいずれも的中率の低下に直結しますが、それだけでなく射形そのものを崩す原因にもなります。正しい射形を維持し、安定した射を行うためには、早気、もたれ、緩み離れのそれぞれを克服する必要があります。各悪癖に対する理解を深め、適切な改善策を取ることで、的中率は飛躍的に向上します。

三大悪癖の共通点と違い

弓道の三大悪癖である「早気」「もたれ」「緩み離れ」にはいくつかの共通点と明確な違いがあります。これを理解することで、自身の射癖を正しく把握し、的確な対策を講じることが可能です。

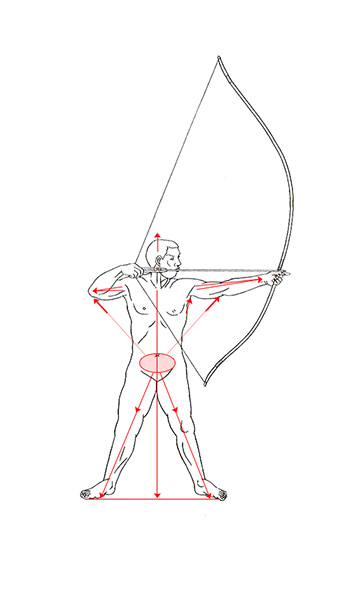

共通点として挙げられるのは、いずれも「会」の状態で発生するということです。会とは、矢を完全に引き収め、狙いを定めた状態ですが、この瞬間に正しい姿勢や力のバランスが崩れると、三大悪癖が生じます。また、精神的な焦りや不安定さが影響することも共通しています。例えば、早く矢を放ちたい気持ちが強すぎれば早気になり、逆に焦りからタイミングを逃すともたれになり、力が緩むと緩み離れが発生します。

一方、違いはそれぞれのタイミングと力の配分にあります。早気は「会」に達する前に矢を放ってしまう現象です。弓を引き切る前に離してしまうため、安定した矢筋が確保できません。対照的にもたれは、会で矢を放つタイミングが遅れ、長く引き続けてしまう癖です。そして緩み離れは、離れの瞬間に力が抜けることで発生します。これらは同じ会での動作ですが、動作のリズムや力の使い方が異なるため、それぞれに適した矯正が必要です。

三大悪癖は射の安定性を損ない、的中率に影響を与えますが、的確な対策を講じることで改善は可能です。それぞれの特徴を理解し、自分に合った練習法を取り入れることで、より正確で安定した射を手に入れることができます。

弓道の三大悪癖を克服するためのポイント

-

三大悪癖の効果的な練習法

-

早気を克服するためのトレーニング

-

もたれを防ぐための具体的な練習法

-

緩み離れを改善する練習方法

-

三大悪癖を防ぐための日々の心がけ

三大悪癖の効果的な練習法

弓道の三大悪癖である「早気」「もたれ」「緩み離れ」を改善するためには、的を意識しすぎない練習と、正しい動作の反復が非常に重要です。悪癖は無意識のうちに染みついてしまうことが多く、的中への焦りや精神的な不安定さが原因となります。そのため、まずは基本動作を徹底的に見直し、繰り返し練習することが効果的です。

1. 巻藁(まきわら)での基礎練習

巻藁は弓道の基本動作を確認するための練習道具です。的前で行うとどうしても「中てたい」という意識が強くなり、悪癖が出やすくなります。そこで、巻藁を使うことで「矢を放つ」ことに集中せず、会の保持や体の伸び合いに専念できます。特に以下のポイントを意識して練習しましょう。

-

会で5秒以上静止し、左右の伸び合いを確認する

-

弓手(左手)がしっかりと前に押せているかチェックする

-

馬手(右手)が矢筋に沿って引かれているか意識する

巻藁での反復練習により、早気や緩み離れの癖を修正し、もたれの克服にもつながります。

2. ゴム弓を使ったフォームチェック

ゴム弓は軽い力で正しい射形を確認するのに最適な道具です。実際の弓よりも軽いため、手先の力みによる動作の乱れや、体全体のバランスの崩れに気づきやすくなります。ゴム弓を使った練習では以下を確認してください。

-

引き分けから会までの動作がスムーズか

-

引き収めた後、無理なく会を維持できているか

-

体が左右にぶれていないか

ゴム弓での練習は特に「もたれ」の防止に効果的です。軽い負荷で長時間会を保てるので、適切な伸び合いの感覚を身につけることができます。

3. 呼吸の安定化を意識した練習

呼吸が安定しないと、会での動作が不安定になり、早気や緩み離れが発生しやすくなります。正しい呼吸法としては、引き分けの際に深く息を吸い、会に入った時にゆっくりと息を吐きながら伸び合うことです。このリズムを身につけるためには、素引き(矢をつがえずに引く動作)での練習が効果的です。

-

打起しのタイミングで息を吸う

-

引き分けで深く吸い込み、会で静かに吐く

-

息を吐きながら体の伸びを意識する

正しい呼吸を習慣化することで、射の安定感が増し、三大悪癖の予防につながります。

4. 動画撮影によるフォームチェック

自分の射形を動画で確認することで、無意識のうちに発生している悪癖を客観的に把握できます。特に以下のポイントを確認しましょう。

-

会でしっかり伸びているか

-

弓手や馬手が緩んでいないか

-

離れのタイミングが早すぎないか

悪癖は自分では気づきにくいため、動画を見返しながらフォームを修正していくと、改善が早まります。

これらの練習法を継続することで、三大悪癖は確実に改善へと向かいます。焦らず、一つずつ丁寧に確認しながら進めることが大切です。正しいフォームを身につけることで、安定した的中率が実現します。

早気を克服するためのトレーニング

えられないことが原因です。これを克服するためには、リズムを整え、会を安定して保つためのトレーニングが重要です。

1. カウントトレーニング

早気の克服には「時間の感覚」を身につけることが効果的です。具体的には、会に入った時点で5秒間カウントする練習を繰り返します。最初は3秒から始め、慣れたら5秒、最終的には10秒まで持つようにします。

-

巻藁で会に入ったら「1、2、3…」と声に出して数える

-

5秒経っても離れなければ、さらに伸び合いを意識する

-

時間を意識することで、早気のリズムを改善

これを繰り返すことで、自然と会を保つ時間が長くなり、早気が解消されていきます。

2. 的なし練習

早気の原因には「中てたい」という焦りが含まれています。そこで、あえて的を付けずに射を行う練習が効果的です。的がないことで、的中へのプレッシャーがなくなり、会の状態を保つことに集中できます。

-

的を付けずに安土に向かって矢を放つ

-

的前で会を保つ練習をする

-

的中を気にせず、伸び合いだけを意識する

これにより、精神的なプレッシャーが軽減され、会での動作が安定します。

3. 呼吸リズムの調整

呼吸が乱れると焦りが生まれ、早気を引き起こします。特に会に入る瞬間に息を止めてしまうと、焦って矢を放ちたくなります。正しい呼吸法は以下の通りです。

-

大三で深く息を吸い、引き分けでさらに吸う

-

会に入ったらゆっくりと息を吐きながら伸び合い

-

息を止めず、自然なリズムを意識する

呼吸を意識することで、早気の原因となる焦りを抑えることができます。

早気は一度癖がついてしまうと改善が難しいですが、これらのトレーニングを繰り返すことで少しずつ改善していきます。焦らずじっくりと会の時間を伸ばし、正確な離れを意識することが重要です。

もたれを防ぐための具体的な練習法

もたれは、会の状態で矢を放つタイミングが遅れ、長時間保持してしまう癖のことを指します。的中への不安や体の力みが原因となり、会から自然に離れられなくなってしまうのです。これを改善するためには、リズム感を意識した練習が効果的です。

1. リズムトレーニング

もたれを防ぐためには、離れのリズムを身体に覚え込ませる必要があります。具体的には、会で5秒間静止したら確実に離れるよう意識する練習を行います。

-

巻藁で引き分け、会で5秒カウント

-

5秒経ったら必ず離れを行う

-

カウントに合わせて体を伸ばす

これにより、引きすぎてしまう「もたれ」のリズムが改善されていきます。

2. 押手の強化

もたれが発生する原因には、弓手(押手)が正しく伸びていないことも含まれます。押手を強く意識し、的方向へ押し続ける感覚を身につけることで、自然な離れが生まれます。

3. 素引き練習

矢をつがえずに弓を引く素引き練習は、もたれの矯正に非常に有効です。意識的に会を短めに設定し、リズムよく離れを行うことで、もたれの改善につながります。

正しいリズムと適切な押しを意識することで、もたれは克服できます。焦らず一歩ずつリズムを整え、自然な離れを体得しましょう。

緩み離れを改善する練習方法

緩み離れとは、弓道における三大悪癖の一つであり、矢を放つ瞬間に弓手(左手)や馬手(右手)の力が緩んでしまう現象です。この悪癖が発生すると、矢の軌道が不安定になり、的中率が著しく低下します。緩み離れは、会の状態で十分に伸び合えていないことが主な原因です。ここでは、緩み離れを改善するための具体的な練習方法を紹介します。

1. 会の伸び合いを意識する素引き練習

緩み離れの原因の一つとして、会での伸び合いが不足していることが挙げられます。これを改善するためには、まず素引き(矢をつがえずに弓を引く練習)が効果的です。素引きでは、矢を放つプレッシャーがないため、伸び合いをしっかり意識できます。以下のポイントを意識して練習しましょう。

-

弓手と馬手のバランスを確認

会に入ったら、左右の手がそれぞれ正しく矢筋に向かって伸び合っているかを確認します。両手が真っすぐに伸びているかどうかを意識し、左右均等に力がかかっている状態を保つことが大切です。 -

呼吸を合わせて自然な離れを導く

引き分け時に深く吸い込み、会に入ってから息をゆっくり吐きながら体全体を伸ばすと、力が抜けにくくなります。息を止めてしまうと、体が緊張して緩んでしまうため、常に呼吸を意識しましょう。 -

5秒間会を維持する

素引きで会に入った後、5秒間その状態をキープする練習を繰り返します。離れの瞬間に左右の力が抜けないように、離れる直前までしっかりと張りを保つ意識を持ちましょう。

2. 巻藁を使った押しの確認練習

巻藁は、弓手の押しが正しくできているかをチェックするために効果的な道具です。的前で練習すると「中てたい」という焦りが生じやすいため、巻藁で基礎を固めると良いでしょう。

-

押しの強化練習

会に入った時点で、的方向に向かって強く押す感覚を意識します。特に弓手の押しが弱いと、離れた瞬間に緩みが発生しやすいため、弓手がしっかり前方に伸びるように気を付けましょう。 -

馬手の引き付け確認

馬手側が緩んでしまうと、矢筋がブレてしまいます。巻藁を使い、矢を引き付ける力を保ったまま離れる感覚を養いましょう。 -

動画撮影でフォームをチェック

練習中に動画を撮影し、弓手や馬手の動きが離れの瞬間に緩んでいないかを確認することも効果的です。自分の射形を客観的に見直すことで、癖の修正ポイントが明確になります。

3. 会の強化を目的としたリズム練習

緩み離れが発生する背景には、会で体が止まってしまうことが考えられます。会はあくまで「永遠の引き分け」と言われるように、伸び続けることが重要です。リズム練習を取り入れることで、自然な会を作り出せます。

-

一定のリズムでの引き分け

ゴム弓を使って、一定のリズムで引き分け、会に入ったら3秒ごとに左右の伸びを意識します。このリズムが身に付くことで、無理に力を入れることなく会を維持できるようになります。 -

数を数えながらの会

離れのタイミングを一定にするために、「1、2、3、4、5」と声に出して数えることで、無意識の緩みを防ぎます。会の時間を決めることで、離れの際も自然に力を保てるようになります。

緩み離れを改善するには、体の伸び合いをしっかり保つ練習が不可欠です。巻藁や素引き、リズム練習を組み合わせ、左右均等な力を意識し続けることで、緩みのない鋭い離れが実現できます。繰り返し練習することで、安定した射を手に入れましょう。

三大悪癖を防ぐための日々の心がけ

弓道における三大悪癖(早気・もたれ・緩み離れ)は、習慣化してしまうと改善が非常に困難です。これらの悪癖を防ぐためには、日々の練習や意識の持ち方が重要になります。ここでは、三大悪癖を防ぐための日々の心がけについて解説します。

1. 正しい射形の反復練習

三大悪癖を防ぐためには、基本動作を徹底的に確認し、正しい射形を身につけることが大切です。練習時には以下のポイントを意識しましょう。

-

射法八節を意識する

弓道には「射法八節」という基本の動作があります。特に「会」での安定感を重視し、力を抜かないように繰り返し練習しましょう。 -

体の感覚を意識する

体幹を意識して弓を引き、無理な力が入っていないかを確認することが重要です。体が緊張していると、早気や緩み離れが発生しやすくなります。

2. メンタル面のケア

三大悪癖の多くは精神的な焦りや緊張が原因となります。そこで、メンタルケアのために以下を心がけましょう。

-

深呼吸を取り入れる

射を行う前に深呼吸をすることで、心身のリラックス効果が得られます。特に会の際には、息をゆっくりと吐きながら伸び合うことが大切です。 -

イメージトレーニング

成功した射を繰り返しイメージし、離れの瞬間の感覚を脳に記憶させます。ポジティブなイメージを持つことで、実際の射でも自信が持てるようになります。

3. 継続的なフィードバック

毎回の練習後には必ず振り返りを行い、良かった点と改善点を記録しましょう。動画を活用してフォームをチェックし、自分では気づけない癖を確認します。

三大悪癖を防ぐためには、基本動作を見直すとともに、心と体を整える意識が必要です。日々の練習で正しい射形を徹底し、安定した精神状態を保つことで、悪癖が自然と改善されます。地道な努力が、確実な上達への第一歩となります。

弓道の三大悪癖の原因と改善のまとめ

-

弓道の三大悪癖は「早気」「もたれ」「緩み離れ」の3つである

-

早気は会に入る前に矢を放ってしまう癖である

-

もたれは会で矢を放つタイミングを逃し長く引き続ける癖である

-

緩み離れは離れの瞬間に弓手や馬手の力が緩んでしまう現象である

-

早気は精神的な焦りや過度な意識が原因となる

-

もたれは体の力みや引き分けの不足が原因で発生する

-

緩み離れは伸び合いの不足や押しの弱さが主な原因である

-

早気改善には会の時間を意識した練習が効果的である

-

もたれ改善には会での伸び合いを意識したトレーニングが有効である

-

緩み離れの克服には左右の伸びを意識した素引き練習が必要である

-

三大悪癖は的中率を大幅に低下させる要因となる

-

正しい射形と呼吸法の習得が悪癖改善の鍵である

-

メンタルケアも早気やもたれの防止に役立つ

-

巻藁やゴム弓を用いた反復練習が効果的である

-

三大悪癖を防ぐには日々の正しい練習と意識づけが重要である

関連記事:弓道の離れが緩む癖を直す方法。安定した射形を手に入れる

人気記事:弓道のループ弦の選び方とおすすめ製品を紹介!素材や太さの違いも解説