弓道の会の基本と理想の形を徹底解説

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道を学び深めていく中で、「会」は避けて通れない重要な過程です。特に「弓道 会」と検索される方の多くは、理想的な会の形を知りたい、あるいは自分の会が安定しないことに悩みを抱えているのではないでしょうか。本記事では、まず「理想の会とは?」という問いに答えながら、正しい形を実現するために必要な「会の要件」について詳しく解説します。

さらに、「会が保てない原因と改善法」にも触れ、初心者から中級者までが実践できる具体的なステップを紹介します。技術的な理解だけでなく、精神的な面も含めて、会を正しく深めるためのヒントをお届けします。

記事のポイント

-

会の正しい形とその意味

-

理想の会を構成する要素

-

会が保てない原因とその対処法

-

会を安定させるための練習法

弓道の会とは何か?基本と重要性を解説

-

理想の会とは?

-

会の要件

-

会における心構え

-

会の状態と静止の意味

-

詰合いと伸合いの関係性

理想の会とは?

理想的な「会」とは、弓道における心身の調和が極限まで高まった瞬間のことを指します。見た目には静止しているように見えるこの瞬間には、実際には全身の筋肉が均衡を保ちながら動的に張り合っており、緊張感と集中力が最高潮に達しています。

まず理解しておきたいのは、「会」は単なる“止まっている状態”ではないという点です。外からは静かに見えるかもしれませんが、体の内部では「伸合い」と「詰合い」が絶えず働いています。「伸合い」とは左右、天地に向かって体がじわじわと伸び続けること、「詰合い」は各関節がしっかり締まり、力が凝縮された状態を意味します。

理想の会では、矢は耳たぶから口元のあいだにしっかりと納まり、両腕はそれぞれ的方向と背中方向に伸び合いながらも、体全体が一本の軸に沿って安定しています。このとき、弓と体、矢が完全に一体化していることが求められます。精神的にも、焦りや欲が排除されており、心が無駄に揺れ動かない状態である必要があります。

ただし、理想の会を実現するには時間がかかるものです。たとえ初心者であっても、無理に長時間持とうとするよりも、「短くても密度のある会」を目指すことが大切です。一般には7秒程度が理想とされますが、射手の実力や弓の強さによって適正な時間は異なります。

つまり、理想の会とは“ただの一時停止”ではなく、全身と精神がひとつになり、矢が放たれるべき瞬間を自然と迎えるための、極めて繊細で充実した時間なのです。

会の要件

弓道において「会」は非常に重要な工程であり、いくつかの要件を満たしてはじめて正しく成立します。会の形が不完全であれば、その後の「離れ」にも悪影響を与え、射全体の完成度を大きく損なってしまいます。

まず最も基本的な要件は、矢束を適切に引ききることです。これは単に腕を引くだけでなく、肩甲骨や胸郭、背筋全体を使って矢をしっかりと体に引き寄せる動作を意味します。矢の位置は耳の下から口元にかけての間に収められるべきで、上下の位置が安定していないと、矢の飛び方にもブレが生じます。

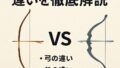

次に、左右の手と肩が正確な十文字を構成している必要があります。縦横の十文字はもちろんのこと、「三重十文字」や「五重十文字」と呼ばれる身体と弓具の全体バランスが取れていることが求められます。これは射型の土台を成すものであり、弓道の美しさと精度を支える重要なポイントです。

また、会に入った時点で狙いが定まっていなければなりません。右目を主として的の中心を見据え、両目は常に開いた状態で焦点がぶれないようにすることが望まれます。的を見る目線や頭の角度も正しく整えることが、安定した射につながります。

加えて、会の最中には一切の「ゆるみ」や「縮み」があってはならず、全身が押し合い、引き合いながら静的な均衡を保ち続けます。この状態は、いわゆる「静かなる動き」として知られ、見た目には動きがなくとも、内側ではエネルギーが満ちている必要があります。

これらの要件がすべて整ってこそ、「会」は本来の役割を果たします。部分的な理解や感覚任せではなく、射法の積み重ねがこの一瞬に凝縮されていると理解することが重要です。

会における心構え

「会」における心構えは、単なる技術的な側面にとどまらず、精神的な安定と意識の深さが問われる場面です。心と体、弓矢が完全に調和していなければ、どれほど技術的に整っていても、正しい会を保つことは難しくなります。

まず大切なのは、集中力を維持する意識です。的にとらわれすぎず、自分の体と動作に丁寧に向き合う必要があります。「今この瞬間に集中する」という姿勢が、心のぶれを最小限にとどめ、理想的な会を形成する土台になります。的を見る目線一つ取っても、焦点が定まらないだけで狙いが狂い、結果的に早気などの癖につながることもあります。

また、呼吸を整えることも欠かせません。緊張や不安によって呼吸が浅くなったり、止まりがちになると、筋肉の動きにも悪影響を及ぼします。意識的に呼吸をコントロールすることで、心拍が安定し、自然な伸び合いを保ちやすくなります。

心構えとしては、「離そう」と思って離れるのではなく、「離れるべきときに自然と離れる」という感覚が理想とされます。つまり、意図的にタイミングを作るのではなく、体と弓の状態が整い、力が釣り合ったときに自然と離れが生まれるのが最善の形なのです。このように考えると、「会」は単なる準備ではなく、「離れ」という結果を導くための精神的準備でもあることがわかります。

ただし、この境地に至るには練習と経験が必要です。最初から「無心」を目指すと逆に混乱してしまうこともあります。まずはチェックリストを用意し、会の中で一つずつ確認しながら落ち着いた意識を持つことから始めるのも効果的です。

いずれにしても、会での心構えは単に技術を支えるだけでなく、弓道という武道の本質である「心の修練」にも深くつながっています。自分自身の精神状態を整え、どのような場面でも安定した射を行えるようになることが、弓道における真の上達といえるでしょう。

会の状態と静止の意味

弓道における「会の状態」は、単に矢を構えて止まっているだけの瞬間ではありません。見た目には静止しているように感じられますが、実際には心と体の両方が動的に活動している、非常に密度の高い時間です。この静止状態には、技術的にも精神的にも大きな意味があります。

まず、体の状態から見てみましょう。「会」に入った際、射手の体は矢束いっぱいに引き納められており、各関節や筋肉には一定の緊張が保たれています。このとき、動きは止まっているものの、力が抜けてしまっていては意味がありません。むしろ、弓と矢を保ちながら左右に伸び続ける「伸合い」が行われており、全身が拮抗した状態を維持しているのです。

このような状態を「静的な均衡」と言います。見た目は静かでも、内側では張り詰めた力がぶつかり合っているため、「止まっているように見えるが動いている」とも表現されます。これは、風がやんだあとの水面のように静かでありながら、内側では流れが止まっていない状態に近いと言えるでしょう。

精神面においても、「会」は重要な意味を持ちます。的を見つめながらも焦らず、離れの機会が熟すのを待つためには、高度な集中力と精神の安定が求められます。焦りや迷いがあると、動きに乱れが生じ、結果的に離れが不安定になる原因となります。

また、この静止には、弓道特有の「自然体」の美学も含まれています。意識的に力を込めるのではなく、無理のない形で自然と整っている状態こそが理想です。だからこそ、外見上の静けさに惑わされず、その中で何が起きているかを理解することが大切なのです。

つまり、「会の状態と静止の意味」は、見た目だけでは測れない深さがあり、弓道の奥深さを象徴する瞬間でもあるのです。

詰合いと伸合いの関係性

「詰合い」と「伸合い」は、弓道の「会」において欠かせない2つの要素です。どちらか一方だけでは成り立たず、両者が相互に支え合うことで初めて安定した会が形成されます。この関係性を理解することが、射の精度を高めるうえでとても重要です。

まず「詰合い」とは、各関節や筋肉が適切に締まり、姿勢が整えられている状態を指します。具体的には、両肩の位置、肘の向き、腰の据わり方などが正しく調整され、体全体が無理のない自然な形で固められた状態のことです。この「詰合い」が正しく行われていなければ、その上にどれほど力を加えてもバランスを欠いた射となってしまいます。

一方、「伸合い」は文字通り、体を左右、天地に向かって伸ばしていく動作です。弓手は的の方向へ、馬手は後方へと、まるで空間に引き伸ばされるような感覚で力を伝え続ける必要があります。ここで重要なのは、ただ力任せに伸びるのではなく、「詰合い」で整えられた軸を保ったまま、無理なく自然に伸びていくことです。

このように「詰合い」が土台、「伸合い」が動きと捉えると、両者の関係性がより理解しやすくなります。詰まるところ、詰合いが不十分な状態で伸合いを行おうとすれば、動きは外へ逃げてしまい、結果として矢筋も定まりません。

もう一つ、忘れてはならないのが精神面の影響です。詰合いが整っているときは、心も落ち着きやすく、そこから自然に伸び合うことで、射手の内面の安定感が射にそのまま反映されます。このような心身一体の状態が、弓道の「気力と技術の一致」として評価される所以です。

したがって、「詰合いと伸合いの関係性」は、単なる動作のつながりではなく、精神と身体、技術と型の融合によって成り立つ弓道の核心そのものとも言えるのです。

弓道の会を安定させるためのコツ

-

会が保てない原因と改善法

-

正しい矢束と引き分けの関係

-

狙いと口割りの正確な合わせ方

-

離れとの関係から見る会の重要性

-

会における押し動作と左右の一致

-

会で意識すべき呼吸と筋肉の使い方

-

会を安定させる練習法と習得ステップ

会が保てない原因と改善法

「会が保てない」という悩みは、弓道に取り組む多くの射手が直面する問題のひとつです。矢を十分に引き納め、的を捉えた状態で静止する「会」を安定して維持するには、技術面だけでなく精神面の安定も不可欠です。ここでは、よくある原因とそれぞれに応じた具体的な改善方法を紹介します。

まず多く見られる原因は、「中てたい」という気持ちが強くなりすぎてしまうことです。この思いが先行すると、狙いが定まった瞬間にすぐ離してしまう「早気」になりやすく、結果的に会を持つ時間が極端に短くなります。この場合、的中率よりも射の型を整えることに意識を向け、「正射必中」の心構えをもって練習に臨むことが大切です。

次に、「会の意味を誤解している」ことも、原因として挙げられます。会は単に何秒間か止まればよいというものではありません。体の左右が均等に伸び続けている状態であり、ただ静止することとは本質的に異なります。このような誤解を防ぐには、正しい会を持ちながら射を成功させている上級者の動作を観察することが効果的です。

また、「肘のおさまりが悪い」といった技術的な課題も無視できません。とくに右肘が後方にしっかり収まっていないと、会のバランスが崩れやすくなります。このような場合は、弓構えから引き分けに至るまでの動作を丁寧に見直し、肘の自然な位置を体で覚えていく必要があります。

さらに、「弓の強さが自分に合っていない」ことも会を保てない一因になります。無理に強い弓を使っていると、十分に矢束を引ききれず、伸び合う余裕がなくなってしまいます。適切な強さの弓を選び、まずは安定して会を維持できる環境を整えることが改善への第一歩です。

これらの要素を一つひとつ見直すことで、「会が保てない」という悩みは着実に解消されていきます。焦らず、自分に合った改善策を継続していくことが、弓道の上達には欠かせません。

正しい矢束と引き分けの関係

弓道における「矢束(やづか)」とは、弓を引き込んだ際の矢の長さ、つまり弓と射手との一体感を測る重要な指標です。矢束は単に距離を測るものではなく、その人の射型や身体条件に応じて適正な引き分けがなされているかどうかを判断する材料になります。

まず、矢束が正しく取れていることは、「会」の安定につながります。適切な矢束を引ききることで、矢が耳の下から口割の範囲内に納まり、右手も自然に頬に付く形になります。このとき、弓と体が矢を通じて一直線に伸びるようになり、矢の軌道がブレにくくなります。

逆に、矢束が不足している場合、狙いがぶれたり、力が十分に矢に伝わらなかったりといった問題が生じます。弓の力に負けて十分に引き切れていないケースでは、引き分け自体が浅くなり、結果として会が保てなくなることもあります。これでは、いくら狙いを定めても安定した射にはつながりません。

適正な矢束を確保するには、まず自分の身体に合った矢の長さを使用することが前提です。そして、引き分けの際には、肘をしっかり後方に回し、肩甲骨を寄せる意識を持つことで、自然な引き込みが可能になります。また、肘や手首だけで引くのではなく、背中全体の筋肉を使って引くことも重要なポイントです。

このように「正しい矢束と引き分けの関係」は、会や離れの精度にも直結する基本的かつ重要な要素です。射型が崩れていると感じるときは、まず自分の矢束が正しく取れているかどうかを確認することから始めてみるとよいでしょう。

狙いと口割りの正確な合わせ方

狙いと口割りの一致は、弓道において「正確な射」を実現するために欠かせない要素です。矢を放つ直前の「会」において、狙いと口割りの位置がずれてしまうと、どれだけ他の要素が整っていても矢は的から外れてしまいます。

まず、「口割り」とは、矢が頬に接する位置の基準となる点で、上唇と下唇の合わさる線、もしくはそのやや上の範囲を指します。矢がこの範囲よりも下がってしまうと、狙いの角度が変わってしまい、矢は下方向に飛ぶ傾向が強くなります。また、上すぎる位置に矢がついてしまうと、頬骨付近に接触してしまい、矢の安定性が損なわれます。

狙いを定める際には、頭の向きをできるだけ真横にし、顎がまっすぐに立っていることが重要です。これにより、目線のブレが減り、的をより正確に捉えることができます。右目を主としつつも両目を開いたまま、弓の左側から的を縦に割るように見ることで、より自然で安定した狙いが実現します。

このとき、注意すべき点は「狙いにばかり意識を集中させすぎないこと」です。的ばかりを意識してしまうと、体の軸が崩れ、口割りの位置もずれてしまいがちになります。そのため、狙いと口割りの両方を意識しながらも、体全体のバランスと一致させることが必要です。

練習時には、鏡や動画を活用して自分の矢の位置や狙いの視線を客観的にチェックするのも有効です。安定した射を実現するには、狙いの視線と口割りの接点が、常に一定のバランスで保たれている必要があります。

このように「狙いと口割りの正確な合わせ方」を理解し実践することで、より高い精度の射へとつながっていきます。安定した矢飛びを実現するためには、細部まで丁寧に調整する姿勢が求められるのです。

離れとの関係から見る会の重要性

「離れ」は弓道におけるクライマックスともいえる瞬間です。しかし、その離れの質を左右するのが、直前の「会」の状態であることはあまり見落とされがちです。正確で力強い離れを実現するためには、会がどれだけ安定して整っているかが大きく関わってきます。

離れの目的は、矢を狙った通りにまっすぐ飛ばすことにあります。そのためには、矢に対して力が均等にかかり、余計な方向への力が働いていない状態でなければなりません。このような状態は、会の時点で十分に左右へと伸び合い、全身が一本の軸でまとまっていることによって作り出されます。

逆に、会が浅く、十分に詰まっていない場合には、離れで力が均等に抜けず、矢が上下左右にぶれてしまうことがあります。また、会での精神的な集中が足りないと、離れの瞬間に焦りやためらいが生じ、自然な動作ではなくなってしまうこともあります。このような場合、矢は目標から外れるだけでなく、射の型そのものが乱れる原因にもなり得ます。

浦上範士が挙げているように、離れを成功させるためには、「矢束」「狙い」「口割り」「スピード」「押し動作」の五要素がすべて整っていなければなりません。これらはすべて会で完成されるものであり、会が未熟であれば、離れもまた不完全なものになります。つまり、離れは単独で成り立つ動作ではなく、会の完成度に依存していると言ってよいでしょう。

だからこそ、会を「待つ時間」や「形を止める時間」として軽視するのではなく、離れへの準備を整える大切な過程として捉えることが必要です。矢を放つその一瞬のために、いかにして力を蓄え、意識を一点に集めるか。会の質を高めることで、離れもまた自然で美しいものへと変わっていきます。

会における押し動作と左右の一致

「押し動作」と「左右の一致」は、会における最も重要な身体の働きの一つです。これらが正しく行われているかどうかで、射そのものの安定感や美しさ、さらには的中率にも大きく関係してきます。

押し動作とは、弓手(左手)を的の方向に向けてじわじわと押し続ける動作を指します。このとき、単に腕を前に伸ばすのではなく、肩から先、さらには背中を使って力を伝えていくことが大切です。これが「角見(つのみ)」の働きであり、ただの腕の動作ではなく、全身の力を通して弓に張りを与えることを意味しています。

同時に、勝手(右手)側は、矢を後方に向けて引き続ける力を保ちます。この左右の動作が均等に釣り合っていることが「左右の一致」であり、これによって弓と体が一体となり、矢が真っ直ぐに飛ぶためのエネルギーが整えられます。

もしこのバランスが崩れてしまうと、例えば左手だけが強く押しすぎると矢が左に流れ、逆に右手の引きが強すぎると後方に力が逃げてしまい、結果として矢の飛行が不安定になります。また、左右のどちらかに意識が偏ることで、会の静止が維持できなくなり、早気やもたれといった射癖を引き起こす原因にもなります。

このような状態を防ぐためには、押し動作と引き動作の双方を「伸び合い」として意識し、体の中心軸を崩さないようにすることが求められます。特に、背中の中心から左右に向かって引き裂くような意識で動作を行うことで、見た目にも美しく、内面的にも力強い会が完成します。

なお、押す方向に関しても注意が必要です。多くの初心者は「前に押す」ことを意識しすぎる傾向がありますが、実際には力は「ななめ後ろ」に抜けるような感覚が自然です。この方向への押しと引きの力が一致したときに、初めて「左右一致の離れ」が生まれます。

このように、会における押し動作と左右の一致は、ただの力のかけ方ではなく、射全体の質を決定づける重要な要素なのです。丁寧に、そして繰り返しの稽古を通して、体に染み込ませていくことが上達の鍵となります。

会で意識すべき呼吸と筋肉の使い方

会の動作は見た目には静かに止まっているように見えますが、実際には呼吸や筋肉の使い方が極めて繊細に関わっています。特に呼吸が乱れたり、筋肉の緊張が偏ったりすると、わずかなズレが射に大きな影響を及ぼしてしまうため、会においてこれらのコントロールは非常に重要です。

まず呼吸についてです。緊張した状態で呼吸が浅くなってしまうと、筋肉に十分な酸素が行き渡らず、体の安定が失われやすくなります。また、呼吸が止まってしまうことで、意識が一点に偏りすぎて集中力が続かない原因にもなります。会においては、腹式呼吸を意識しながら、ゆっくりと吐くことで精神的にも肉体的にも安定が保てます。

実際、多くの射手が「引き分けの途中から息を吐き始め、会では一定のリズムで呼吸を整える」といった方法を取り入れています。吐くことで余計な力が抜け、無駄な動きを抑えながら、全身を均等に使う感覚が生まれてくるからです。これにより、自然な「伸び合い」の感覚を維持することが可能になります。

次に筋肉の使い方についてです。会では「動かないこと」が求められますが、これは筋肉を固めて止まるという意味ではありません。むしろ、柔らかく均等に力が入っている「息の通った静止」であるべきです。特に肩甲骨周りや背筋、腹部(丹田)などの深層筋が適度に働いている必要があります。

腕や手先の筋肉に力が入りすぎてしまうと、左右のバランスが崩れてしまい、離れにも悪影響が出ます。そのため、体幹を中心に意識を持ち、末端の力を抜くような意識を持つことが効果的です。

このように、会での呼吸と筋肉の使い方は、「止まる」ことではなく「動き続けている静止」を成立させるための基本的な条件です。無意識でできるようになるには時間がかかりますが、意識的に取り組むことで射全体の質が大きく変わっていくでしょう。

会を安定させる練習法と習得ステップ

会を安定させるためには、ただ回数をこなすだけでは不十分です。明確なステップを踏みながら、意識的に各要素を身につけていく必要があります。ここでは、初心者から中級者に向けた、段階的な練習方法と習得のポイントをご紹介します。

まずは「巻藁(まきわら)」での練習から始めましょう。巻藁とは、的を使わずに短距離で射形の確認を行う練習法で、狙いに気を取られることなく、会そのものに集中できるという利点があります。巻藁の前では、「引き分けたあと、あえて矢を放たずに5秒〜10秒静止する」という練習が非常に効果的です。このとき、呼吸・体の軸・押し動作を順に確認しながら、会で行うべきことを一つずつ意識していきます。

次のステップは「離れを我慢する練習」です。具体的には、引き分けて会に入ったあと、あらかじめ決めた秒数(例:5秒)に達するまでは絶対に離さないルールを自分に課します。ここで重要なのは、ただ待つのではなく、「詰合い」や「伸合い」を維持し続ける意識を持ち続けることです。この過程で、精神的な安定感と肉体のコントロール力が自然と養われていきます。

そして、ある程度会の維持に慣れてきたら、実際の的前での練習に移行します。このとき、会で意識が途切れがちな人は、「チェックポイント」を設けるのがおすすめです。例えば、「口割りの位置を確認→呼吸を一度整える→両腕の張り具合を確認→視線を定める→離れる」といった一連のルーチンを設定することで、集中が持続しやすくなります。

最終的には、「会で何をやっているか」を明確にした上で、それを無意識に行えるようになるのが理想です。そのためには、反復練習とイメージトレーニングの併用が欠かせません。射の動画を撮影し、自分の動きを客観的に確認することで、体感と実際の動作のズレを修正していくことも効果的です。

このように、「会を安定させる練習法と習得ステップ」は、単なる持続時間の延長ではなく、意識と技術の積み重ねによって自然と身につくものです。段階を追って、確実に積み上げていく姿勢が、強く美しい射を生む鍵となるでしょう。

弓道の会の基本と上達のための要点まとめ

-

会は静止ではなく動的な張り合いの状態である

-

理想の会は心身と弓矢が一体化している

-

詰合いは会の形を整えるための土台である

-

伸合いは詰合いを基盤に天地左右へ伸び続ける動作

-

会では矢束を適切に引き納めることが必須

-

十文字(縦横・三重・五重)を正確に構成することが求められる

-

狙いと口割りは常に一致させる必要がある

-

呼吸は浅くならないよう腹式で整える

-

筋肉は固めず柔らかく均等に使うことが望ましい

-

離れの質は直前の会の完成度に大きく左右される

-

押し動作と引き動作は左右で力を釣り合わせることが重要

-

会が保てない原因には早気や誤解が多く関係している

-

矢束不足や弓の強さ不一致が会の不安定さを招く

-

巻藁練習や段階的なステップで会の習得を目指す

-

安定した会には精神面の成長と意識の深まりが不可欠