弓道とアーチェリーの違いとは?道具と文化の差を解説

※本ページはプロモーションが含まれています

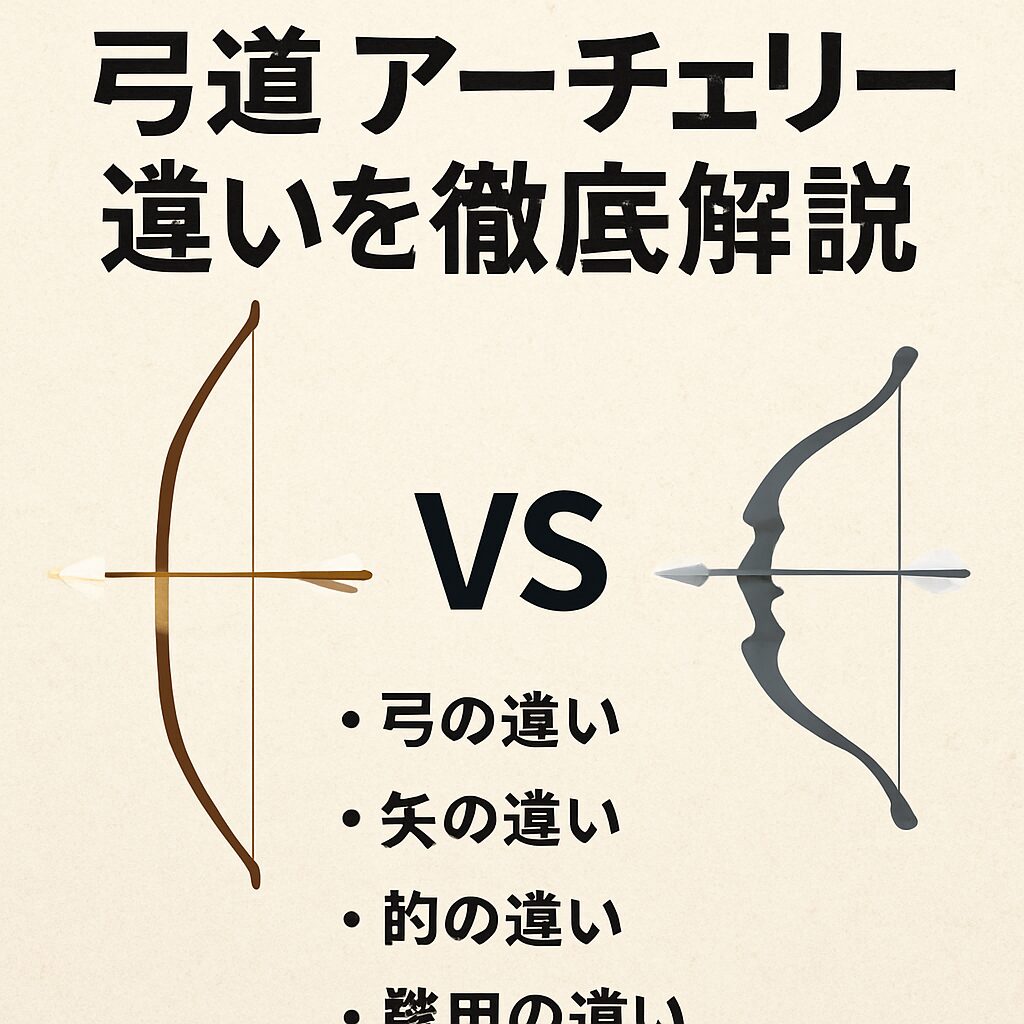

弓道とアーチェリーはどちらも弓を使った競技であり、見た目の印象は似ているかもしれません。しかし、その背景にある文化や目的、使用する道具、競技ルールなどには明確な違いがあります。この記事では、「弓道 アーチェリー 違い」と検索された方に向けて、両者の違いを詳しく解説していきます。

まずは基本的な弓道とアーチェリーの違いから入り、使用される弓の違いや矢の違いについても掘り下げて紹介します。さらに、競技の特徴を大きく分ける要素である的の違いや距離の違いにも注目し、それぞれの競技性がどのように構成されているかをわかりやすく説明します。

また、競技を始めるにあたって気になる費用の違いや、どれくらいの人が参加しているのかを示す弓道とアーチェリーの競技人口にも触れます。最後には、なぜ弓道からアーチェリーに転向する人がいるのか、その理由や背景にも目を向けながら、両競技の魅力と違いを幅広くお伝えします。これからどちらかの競技を始めようとしている方や、純粋に興味を持っている方にとって、有益な比較ガイドとなるでしょう。

記事のポイント

-

弓道とアーチェリーの競技スタイルや目的の違い

-

使用する弓や矢、的などの道具の違い

-

距離や費用、競技人口などの環境面の違い

-

弓道経験者がアーチェリーに転向する理由

弓道とアーチェリーの違いを徹底比較

-

弓道とアーチェリーの違いとは

-

弓の違いを見てみよう

-

矢の違いでわかる特徴

-

的の違いから見る競技性

-

距離の違いが及ぼす影響

弓道とアーチェリーの違いとは

弓道とアーチェリーは、どちらも弓矢を使う競技であるため、同じように見えるかもしれません。しかし実際は、目的やルール、使用する道具、競技としての考え方まで、大きく異なっています。

まず、弓道は日本の武道であり、単なるスポーツというよりは精神修養を重んじる伝統的な文化です。的に当てることはもちろん大切ですが、それ以上に射法八節と呼ばれる作法を正しく実行することや、礼儀を重んじる姿勢が求められます。つまり、命中率よりも「いかに美しく射るか」が評価される世界なのです。

一方でアーチェリーは、オリンピック種目にもなっている近代スポーツです。こちらは得点を競う競技であり、いかに正確に、何本の矢を中心に近づけるかという精度が勝敗を分けます。精神面も重要ではありますが、合理的なフォームや科学的なトレーニングが重視される点で、弓道とは対照的です。

また、服装や使用する用具の面でも大きな違いがあります。弓道では道着や袴を着用し、伝統的な和弓を使用しますが、アーチェリーではユニフォームを着て、金属やカーボン製のリカーブボウまたはコンパウンドボウを使います。

このように考えると、弓道とアーチェリーは似て非なるものです。見た目は似ていても、その中身は全く別物であることを、競技を知れば知るほど実感できるでしょう。

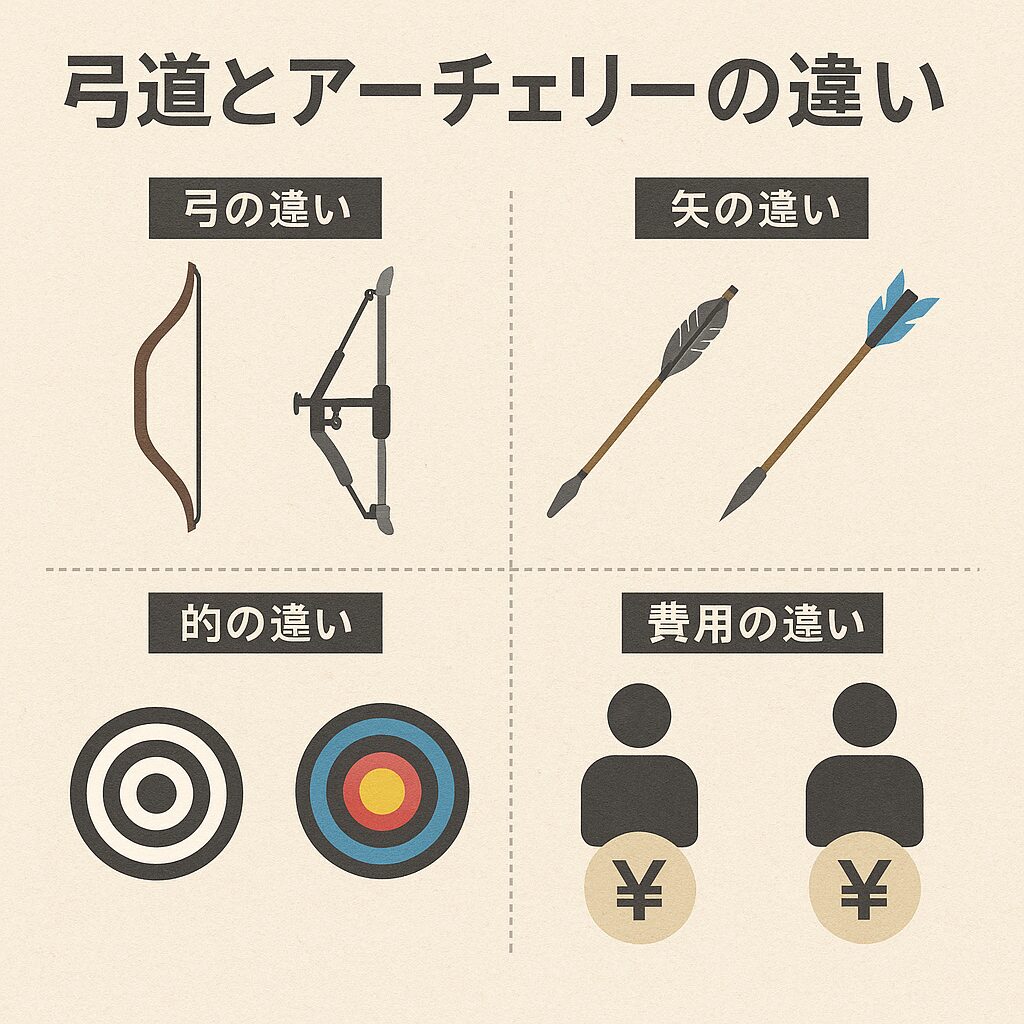

弓の違いを見てみよう

弓道とアーチェリーの違いを理解するうえで、最もわかりやすいのが「弓そのもの」の違いです。外見から構造、素材、持ち方に至るまで、両者の弓はまったく別の設計思想に基づいて作られています。

弓道で使用されるのは「和弓」と呼ばれる、日本独自の長い弓です。その長さはおよそ2メートル以上あり、木材や竹、グラスファイバーなどが使われることが多いです。特徴的なのは、弓の中央ではなく、下寄りを持って射つという点です。この構造と形状によって、独特のしなりや感触が生まれます。また、装飾性や美しさも重視されており、道具自体に「美」が求められるのも弓道ならではです。

一方のアーチェリーでは、「リカーブボウ」や「コンパウンドボウ」が主に使用されます。どちらもアルミニウムやカーボンファイバーなどの近代的な素材が使われており、設計も非常に機能的です。持ち手は中心部分にあり、安定性を高めるためにスタビライザー(バランサー)やサイト(照準器)などの装備も取り付けられています。これらの補助具によって、より正確な射撃が可能になるのです。

このように、弓そのものの目的や設計が異なるため、それに伴って射ち方やトレーニング方法も大きく変わってきます。単に「弓」と言っても、その性格や機能は大きく異なることを理解しておく必要があります。

矢の違いでわかる特徴

弓だけでなく、「矢」にも弓道とアーチェリーの特徴がよく表れています。矢の素材や構造、長さや重さに至るまで、それぞれの競技の目的に合わせた工夫が施されています。

弓道の矢は「和矢」と呼ばれ、竹を材料とするのが伝統的です。最近では扱いやすさからアルミやカーボンを使った矢もありますが、試合や正式な場面では竹製の矢が使われることも少なくありません。和矢は全体的に長く、羽根には本物の鳥の羽(主に鷲や鶴)が使われることが多いです。これによって矢の軌道が安定し、美しく飛ぶことが可能になります。

対してアーチェリーで使われる矢は、アルミやカーボンファイバー製が主流です。これにより軽量かつ耐久性が高く、飛距離や精度にも優れています。矢羽根はプラスチック製が一般的で、整った形状とサイズで作られているため、風の影響を最小限に抑えることができます。また、ノックやポイントなどの部品も取り外しが可能で、調整や交換がしやすい設計になっています。

このように、矢の違いからも、弓道は「伝統と所作の美しさ」を重視し、アーチェリーは「精密さと機能性」を重視していることが明確に読み取れます。道具の特徴を見ることで、それぞれの競技の性格が浮き彫りになるのです。

的の違いから見る競技性

弓道とアーチェリーを比較するとき、「的(まと)」の違いは競技性の差を如実に表すポイントの一つです。単にサイズや素材が異なるだけではなく、それぞれの競技に求められる目的や価値観が、的の構造や設置方法に強く反映されています。

まず弓道で使用される的は、直径36センチの円形で、藁(わら)を圧縮して作られた「巻藁的」や、紙製の「霞的(かすみまと)」が使われます。的の中心には白い円があり、そこを「的中」として狙いますが、必ずしも中心に当たれば高評価というわけではありません。むしろ、射法や礼法が整っているかが重視されるため、命中はあくまで結果の一部に過ぎないのです。また、弓道では屋内だけでなく、屋外で行われることも多く、的は射場の奥に据えられ、自然の中で射るという環境も大きな特徴です。

一方、アーチェリーの的は、直径122センチが標準的なサイズで、五色の円が同心円状に配置されており、中央に近いほど高得点が得られるスコア方式が採用されています。素材は紙や合成繊維が使われることが多く、電動で回転するものや、スコアの読み取りにセンサーが使われることもあります。このような的の設計は、より正確に、点数を競うスポーツ性を高めるための工夫と言えるでしょう。

このように、的の違いを見れば、弓道が「形の美しさや精神性」を重んじ、アーチェリーが「精度と得点」を追求する競技であることがよくわかります。同じように見える競技でも、的の在り方一つでその本質が大きく異なることは見逃せません。

距離の違いが及ぼす影響

弓道とアーチェリーにおける射的距離の違いは、選手の技術や戦略だけでなく、競技全体の設計にまで大きな影響を与えています。どれくらいの距離から的を狙うのかという要素は、競技の性格を決定づける重要なポイントです。

弓道では、一般的に「近的」と呼ばれる28メートルの距離で競技が行われます。これに加えて、60メートル前後の「遠的」と呼ばれる種目も存在しますが、公式な競技の多くは28メートルを基準としています。この距離設定は、和弓の構造や飛距離、そして精神集中の要素を最大限に活かすためのものです。弓道では、距離が長ければ良いというものではなく、むしろ一定の距離でいかに精神を整え、正しい動作で矢を放つかが重要視されます。

それに対してアーチェリーでは、標準的な競技距離は70メートルです。さらに、競技レベルや年齢によっては、30メートルから90メートルまでの射的距離が設定されることもあります。この長距離から正確に的を狙うためには、風や光の変化を読む力、安定したフォーム、そして綿密な調整が必要です。また、70メートル先の的に高精度で矢を集めるという挑戦は、まさにアーチェリーのスポーツ性を象徴しています。

このような距離の違いから、弓道は「型」と「心」を磨く武道、アーチェリーは「記録」と「精度」を追求するスポーツという違いが浮かび上がります。距離設定ひとつとっても、それぞれの競技が大切にしている価値観が明確に表れていると言えるでしょう。

弓道とアーチェリーの違いを項目別に解説

費用の違いはどのくらい?

弓道とアーチェリーでは、競技を始める際の費用に大きな差があります。用具の価格だけでなく、練習環境や維持費も含めて考えると、どちらの競技が経済的に負担が少ないかを判断する材料になります。

まず弓道の初期費用ですが、比較的抑えられる傾向があります。弓道では、和弓、矢、道着、袴、足袋、弽(ゆがけ:手袋のような道具)などを揃える必要があります。初心者用のセットであれば、5万円から8万円程度で一式が揃うこともあります。ただし、弽や弓には上級者向けの高価な製品もあり、こだわるほど費用はかさみます。練習場所については、学校や地域の武道場での活動が中心で、会費や施設使用料があっても比較的低額です。

一方でアーチェリーの場合、スタート時の費用は弓道よりも高くなりがちです。リカーブボウやコンパウンドボウといった弓の種類により異なりますが、入門セットで10万円以上、中級者以上になると20万円以上かかることも珍しくありません。さらに、照準器やスタビライザーなどの追加装備も必要となるため、装備一式を揃えると相当な金額になります。練習場の使用料も、民間施設を利用することが多いため、費用がやや高めになる傾向です。

このように、初期投資や維持費を含めて見ると、弓道のほうが比較的始めやすいと感じる人が多いでしょう。ただし、アーチェリーも中古品やレンタル制度を活用することで、費用を抑えて始めることは十分可能です。どちらの競技にも費用面での工夫は必要ですが、自分の目的や予算に合わせて選ぶことが大切です。

弓道とアーチェリーの競技人口

弓道とアーチェリーの競技人口には、地域や世代ごとに異なる傾向があります。どちらも弓を扱う競技でありながら、参加者の層や活動の場は大きく異なっています。

弓道の競技人口は、日本国内で特に広く普及しています。学校の部活動として取り入れられていることが多く、中学・高校・大学といった教育機関を中心に多くの若者が取り組んでいます。全日本弓道連盟によると、登録会員数は10万人を超えており、そのうち学生が大半を占めています。また、地域の道場や社会人のクラブも一定数存在し、年齢や経験に関係なく始められる点が魅力です。

一方、アーチェリーは国際的なスポーツとしての色合いが強く、オリンピック競技でもあることから、世界中で競技人口が分布しています。日本国内においては、弓道ほどの広がりはありませんが、全国各地にクラブチームがあり、特に大学や実業団を中心に活動が活発です。全日本アーチェリー連盟に登録している選手は約2万人程度とされ、弓道と比較すると競技人口は少なめです。

このような違いから、身近に始めやすいのは弓道である一方、アーチェリーは国際的な競技としてのステージが広がっていると言えます。自分がどのようなレベルや環境で競技を楽しみたいかによって、選ぶべき道が変わってくるでしょう。

アーチェリーに転向する理由

弓道の経験者がアーチェリーに転向するケースは少なくありません。どちらも弓を使う競技ではありますが、異なる魅力が存在するため、あえて新しい競技に挑戦する人が一定数いるのです。

転向の背景として多いのは、「得点で実力が明確に示される」というアーチェリーの競技性に惹かれるという声です。弓道は礼儀作法や型が重視される武道的要素が強いため、技術の成長が得点という形で数値化されにくい傾向があります。それに対し、アーチェリーは的の中心に近いほど高得点となり、競技結果が明確に出るため、結果を重視する人にとっては大きな魅力となります。

また、オリンピックや国際大会に出場できる可能性があるという点も、転向の動機となり得ます。弓道は基本的に国内での活動が中心で、世界大会への道が限定されています。一方でアーチェリーは世界的に認知されたスポーツであり、選手として活躍できる舞台が国際的に広がっています。

さらに、アーチェリーは使用する弓や道具の設計が近代的で、精密な調整が可能です。そのため、理論的にフォームを見直したい人や、科学的なアプローチで技術を追求したい人にとっては、やりがいのある競技と言えるでしょう。

このように、明確な成果を求める人や、より広い競技の世界に挑戦したい人にとって、アーチェリーへの転向は新たな可能性を開く選択肢となっています。

精神面と技術面の違い

弓道とアーチェリーは、どちらも弓を使って的を射る競技ですが、その中で求められる精神的要素や技術的要素には大きな違いがあります。見た目は似ていても、競技の根底にある考え方やアプローチはまったく異なるのです。

まず精神面について、弓道は「静の武道」とも呼ばれるほど、内面の静けさや集中力が強く求められる競技です。的に矢を当てること以上に、射法八節と呼ばれる所作の正確さや精神統一が重視され、心と体を一致させることが最終的な目的とされます。このため、試合中であっても点数や勝敗に固執しすぎず、あくまで「自己との対話」が大切にされます。失敗しても感情を乱さず、平常心を保つことが美徳とされるのです。

一方アーチェリーでは、精神的な集中力は必要であるものの、主軸は「結果を出すこと」にあります。競技としての性格が強く、試合では得点がはっきりと表示されるため、精神的なプレッシャーのかかり方も弓道とは異なります。例えば、1本のミスショットが勝敗に直結するため、緊張感の中で安定したパフォーマンスを保つメンタルコントロールが求められます。つまり、アーチェリーでは「冷静な自己管理」が重要視されるのです。

技術面に目を向けると、弓道は日本伝統の和弓を使用し、弓を握らずに引く「離れ」の技術や、矢の自然な放ち方が重視されます。弦を引く力やフォームには個人差があっても許容される範囲が広く、美しい所作を通じて理想的な射を目指します。

これに対してアーチェリーでは、リカーブボウやコンパウンドボウなどの現代的な道具を使い、フォームや姿勢を細かく分析しながら技術を磨いていきます。照準器(サイト)やリリース機器などの補助器具が存在し、精度の高い射撃を実現するための「理論と調整」が中心です。ミリ単位での再現性が求められることから、技術的には非常に精密です。

このように、精神性に重きを置く弓道と、得点重視・精密性を追求するアーチェリーでは、求められる「強さ」の方向性がまったく異なります。どちらが優れているということではなく、自分に合った競技を選ぶための大きな判断材料になるでしょう。

海外と日本での違い

弓道とアーチェリーは世界中で行われている弓の競技ですが、海外と日本では、その普及のされ方や文化的な受け止められ方に大きな違いがあります。とくに「競技スポーツ」と「伝統文化」としての位置づけが対照的です。

まずアーチェリーに関しては、国際的な競技として広く認知されています。オリンピックや世界選手権の正式種目であることから、多くの国でナショナルチームが結成され、スポーツ科学の力も取り入れながら日々トレーニングが行われています。アメリカや韓国、イタリアなどでは、アーチェリーは若年層からプロまで幅広く楽しまれており、専用の練習施設や大会も充実しています。

一方日本では、アーチェリーは競技人口が限られていますが、学校の部活動や地域クラブを中心に活動が行われています。近年はオリンピックでの日本人選手の活躍もあり、認知度は徐々に上がっているものの、海外に比べると日常的な存在とは言いづらい面があります。

対照的に、弓道は日本特有の武道としての位置づけが強く、海外ではまだ一部の愛好家によって楽しまれている程度です。欧米やアジアの一部の国では、文化としての「KYUDO」が紹介され、弓道場の設置や昇段制度も整備されつつありますが、国内のような広がりはありません。それでも、精神性や礼儀作法に関心を持つ人々の間では評価が高く、国際的なセミナーや演武会が開かれるなど、少しずつ広がりを見せています。

つまり、アーチェリーは世界共通の競技スポーツとしての発展を遂げており、弓道は日本の文化としての側面が強いという違いがあります。海外ではアーチェリーが「点を競うスポーツ」として普及している一方、日本では「精神修養の一環」としての弓道が根強く残っているのです。

このように、同じ「弓」を扱う競技でありながら、国や文化によって求められる価値やアプローチは大きく異なることがわかります。それぞれの背景を理解することで、より深く競技に親しむことができるでしょう。

弓道 アーチェリー 違いを項目別にまとめて解説

-

弓道は精神性と作法を重視する武道である

-

アーチェリーは得点を競う近代スポーツである

-

弓道の弓は長く非対称な和弓を使用する

-

アーチェリーの弓は金属製で機能性を重視した設計

-

弓道の矢は竹製が基本で羽根に本物の鳥の羽を使う

-

アーチェリーの矢はカーボン製で軽量かつ高精度

-

弓道の的は小さく伝統的な素材で作られている

-

アーチェリーの的は大型で得点を測る構造を持つ

-

弓道の射距離は28mが中心で精神集中に適している

-

アーチェリーの射距離は70m前後で風の影響も大きい

-

弓道の初期費用は比較的安価で始めやすい

-

アーチェリーは用具が高価で初期費用がかさむ傾向

-

弓道は日本国内で競技人口が多く教育現場でも普及

-

アーチェリーは世界的に広く行われている競技である

-

弓道からアーチェリーに転向する人も一定数存在する