残心 弓道の射法八節と精神統一の関係とは

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の所作の中で、特に重要とされる「残心」。この記事では、「残心 弓道」と検索してたどり着いた方に向けて、残心とは?という基本から丁寧に解説していきます。残心について説明しなさいという問いにしっかり答えられるように、残心の意味や目的、そしてその重要性をわかりやすくまとめました。

多くの弓道家が抱える疑問のひとつが、残心はなぜいるのか?というものです。矢を放った後のわずかな時間に、なぜこれほどの意味が込められているのか。その背景には、弓道が単なる競技ではなく、精神性を重んじる武道であるという本質があります。

さらに、良い残心のポイントについても具体的に取り上げます。姿勢の美しさだけでなく、心の在り方が射の完成度を左右するため、外見と内面の両方から残心を見つめ直す必要があります。また、残心は何秒が理想なのかという時間の目安についても触れながら、自然な「間」の取り方についても解説します。

これから弓道を深く学びたい方、昇段審査を控えている方にとって、残心の理解と実践は避けて通れないテーマです。この記事を通して、射の締めくくりにふさわしい、確かな残心のあり方を掴んでいきましょう。

記事のポイント

-

残心とは何かとその精神的・技術的な意味

-

残心が弓道において重要とされる理由

-

良い残心の姿勢と意識のポイント

-

残心を自然に身につけるための方法

残心 弓道における意味と役割

-

残心とは?

-

残心について説明しなさい

-

残心はなぜいるのか?

-

残心は射法八節の総決算

-

残心と残身の違い

残心とは?

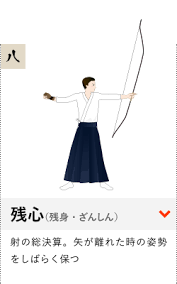

残心とは、弓道において矢を放ったあとの姿勢と心の状態を指す言葉です。射の動作が終わった直後でも、精神的な緊張を保ち、姿勢を崩さずに的を見つめ続ける所作が残心です。単に弓を引いて矢を放つだけでなく、その後の立ち振る舞いまでが弓道の美しさと品格を構成します。

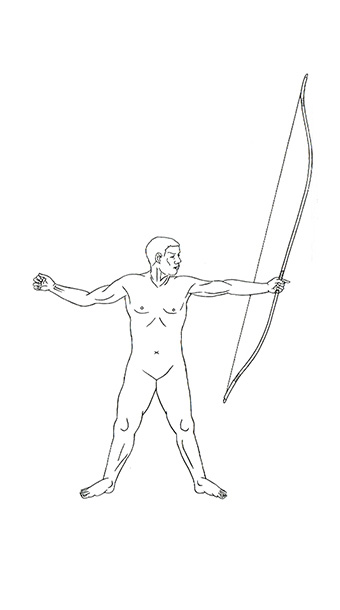

このとき、射手の体は左右に大きく開いた状態を数秒間保ちます。視線は矢の着地点である「矢所」を注視し、心の動揺や感情の起伏を表に出さず、静かにその姿勢を維持します。たとえば、矢が的に当たっても喜ぶそぶりを見せず、外れても悔しさを顔に出さない姿が求められるのです。これは、単なる所作にとどまらず、精神の鍛錬の表れでもあります。

また、残心は「残身」と表記されることもあり、この場合は身体的な姿勢に重点を置いています。弓道における残心は、精神面と身体面の両方を備えた言葉であり、矢を放った後の「余韻」そのものを大切にする日本的な美意識とも言えるでしょう。

このように、残心は弓道の技術的な完成度だけでなく、人間性や精神性までも表す重要な所作とされています。

残心について説明しなさい

弓道における「残心」とは、矢を放った直後に気持ちと姿勢を保ち続ける所作のことです。射法八節という弓道の一連の基本動作のうち、最終段階に位置するのがこの残心です。単に矢を放って終わりではなく、その後も心と体を乱さず、射の一部として姿勢を保つことが求められます。

これは、気を抜かずに行動を締めくくるという意味を持っています。たとえば、離れの瞬間に矢が放たれた後、そのまま両腕を大きく開いた状態で静止し、数秒間、矢の着地点を見続ける姿が残心です。呼吸はゆったりと整えられ、次の動作へ移るまでの「間(ま)」を大切にします。

この動作には複数の意味があります。一つは、精神を引き締めたまま最後まで行射を終えるため。もう一つは、射手自身がその一射を振り返り、矢の飛び方や姿勢の乱れを確認するためです。つまり、自己チェックの機会でもあるのです。

残心は意図的に「形だけ」を作っても意味がありません。正しく足踏み・胴造り・引き分け・会・離れを行っていれば、自然と美しい残心が現れます。逆に言えば、残心の形が乱れている場合は、その前段階のどこかに課題がある可能性があるということです。

このように、残心は単なる終わりのポーズではなく、射の質を映し出す鏡のような存在です。

残心はなぜいるのか?

残心が必要とされる理由は、弓道が単なるスポーツではなく、精神性を重視する武道であるためです。矢を放った後の瞬間こそ、射手の気持ちや姿勢のすべてが表れる場面です。そのため、残心は「射の総決算」とも呼ばれ、弓道における美しさや格調を決定づける要素の一つとなっています。

仮に残心を取らずにすぐに姿勢を崩してしまえば、射の流れが途切れ、せっかく丁寧に行った前の動作の意味も薄れてしまいます。さらに、早気(はやけ)と呼ばれる、落ち着いて狙えない状態になりやすくなるため、的中率にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

一方、残心を意識して行うことで、矢を放つまでの一連の流れが整い、矢の飛び方や射手の姿勢にも安定感が生まれます。例えば、腕が左右に対称に伸び、視線は矢所に注がれたままであれば、その射は芯が通っていると判断されやすくなります。

注意点としては、残心を「意識的に作ろう」としてしまうと、かえって不自然な姿勢になってしまう場合があるということです。本来の残心は、離れまでの動作が正確であった結果として自然に表れるものであるため、形を作ることばかりを優先してはいけません。

このように考えると、残心は技術的な完成度を測る指標であると同時に、弓道における心の在り方そのものを表現するために欠かせないものだと言えます。

残心は射法八節の総決算

弓道の動作は「射法八節」と呼ばれる八つの基本所作で構成されています。足踏みから始まり、最終段階にあたるのが「残心」です。つまり、残心は一連の動作の締めくくりであり、全体の質を示す「射の総決算」として位置づけられています。

ここで重要なのは、残心がただの“終わりの姿勢”ではないという点です。足踏み、胴造り、引き分け、会、離れといった過程を丁寧に積み重ねた結果が、残心の形として現れます。つまり、射が正しく行われていれば、自然と美しい残心に至ります。一方で、前段階のいずれかに問題があれば、それが残心の乱れとして明らかになるのです。

たとえば、会の姿勢が不十分で左右の伸び合いが甘ければ、離れが小さくなり、残心の際に拳が左右対称に開かなくなります。また、押手と引手の力のバランスが偏っていれば、残心で体が傾いたり、視線が的から外れてしまうこともあります。

このように、残心を見るだけでその射が丁寧に行われていたかどうかを判断することができます。だからこそ、昇段審査や試合においても、残心は非常に重要な評価ポイントとされています。

最終動作であるにもかかわらず、残心には過去のすべてが詰まっています。射手の集中力、気迫、技術、そして精神状態までもが、この短い静止の中に凝縮されているのです。残心が整っていれば、射全体が整っていた証拠。逆に残心が乱れていれば、それは射のどこかに課題があるというメッセージなのです。

残心と残身の違い

弓道では「残心」と「残身」という二つの似た言葉が使われますが、その意味には明確な違いがあります。どちらも矢を放ったあとの状態を表す言葉ですが、「残心」は精神的な状態を、「残身」は身体的な姿勢を指しています。

残心とは、矢を放った後も気を緩めず、心の集中を保ち続けることです。つまり、気持ちが的から逸れず、緊張感を持ったまま、最後まで射と向き合い続けるという精神の働きです。矢が的に当たったかどうかに関係なく、喜びや悔しさを表に出さずに冷静さを保つ態度が求められます。

一方、残身はそのときの身体の姿勢に関わります。離れた矢に合わせて、両腕が左右に大きく開き、体の軸が真っ直ぐ保たれた状態が理想とされます。この姿勢が崩れていると、矢がどのように放たれたのか、どの部分に誤差があったのかが見て取れるため、自己点検の材料にもなります。

つまり、残心は内面の緊張感、残身は外面の姿勢。両者は異なる側面を持ちつつも、密接に結びついています。気が抜けていれば、自然と姿勢も崩れますし、姿勢が乱れれば心の集中も保ちにくくなります。

また、流派や文献によってはこの二つの言葉をまとめて「残心(身)」と併記することもあります。これは、射手の精神と身体が一体となって表れる残心の重要性を強調している表現と言えるでしょう。

このように、「残心」と「残身」はそれぞれ異なる役割を持ちながら、弓道の完成度を示すうえで欠かせない二つの要素です。どちらか一方だけを意識しても本当の意味での美しい射にはなりません。精神と身体の両面を揃えてこそ、理想的な残心・残身が成立するのです。

残心 弓道の上達に不可欠な要素

-

良い残心のポイント

-

残心は何秒が理想

-

残心は意図的に作るべきか

-

残心で射癖を見直せる理由

-

初心者と上級者の残心の違い

-

残心を習得するための練習法

-

残心は射品・射格を表す

良い残心のポイント

良い残心とは、姿勢と心の両面が調和し、射の締めくくりとしてふさわしい形が自然に表れている状態を指します。形だけで整っていても、内面に集中力がなければ本質的な残心とは言えません。つまり、精神と身体のバランスが取れた状態が理想とされます。

まず姿勢の面では、離れた後に両腕が左右対称にしっかりと開き、肩の高さも均一であることが求められます。胴体は傾かず、縦横十文字の体軸が保たれていることが基本です。押手はやや後方へ、引手は的の線上、もしくはわずかに後ろへ動いて静止します。このときに拳の高さが異なったり、肩が上がっていると、全体のバランスが崩れてしまいます。

次に精神面では、矢が放たれた後も意識が的から離れないことが重要です。視線は矢所に注がれ、呼吸も落ち着いて整っている状態が望まれます。たとえ的に当たらなくても動じず、冷静にその射を振り返る態度が求められます。逆に、嬉しさや悔しさを表情や動作に出してしまうと、心の乱れが見透かされる原因となります。

また、残心中は姿勢を整え直すのではなく、離れで生じた結果のままを保つことがポイントです。無理に腕の角度を調整したり、目線を動かすような行動は避けるべきです。なぜなら、残心はその射の「結果」であり、「修正の場」ではないからです。

このように考えると、良い残心を取るためには、離れに至るまでのすべての動作が正しく行われている必要があります。つまり、残心はそれまでの積み重ねの「証」であり、一朝一夕に完成するものではありません。

残心は何秒が理想

残心の理想的な長さは、明確に秒数で定められているわけではありませんが、一般的には1秒から3秒程度が適切とされています。あくまでも自然な緊張の余韻を保ちつつ、次の動作にスムーズにつなげるための時間であるため、長すぎても短すぎても本来の意義が薄れてしまいます。

残心の時間を意識する理由は、矢を放ったあとの「間」を確保するためです。この間には、射手がその一射を振り返り、無意識下の体の使い方や精神の動きを自分自身で確認する時間が含まれています。たとえば、離れが思ったよりも早かった、腕が開きすぎた、視線が的から外れたなど、自分で感じ取れるポイントは多くあります。

一方で、長く残心を取りすぎることには注意が必要です。大会や審査などでは、次の射手との間合いや全体の進行にも配慮する必要があるため、過剰な静止はマナーとして好ましくありません。数秒の静止の中で十分に心を整え、呼吸を整え、そこから弓倒しへと移ることが、流れの中で自然な残心となります。

また、残心の時間を「数える」ような意識を持ちすぎると、形だけの所作になりがちです。時間を意識するよりも、気持ちが落ち着いたと感じられる自然なタイミングを覚えることが、本来の弓道の精神に合致しています。

結局のところ、残心の時間は固定された秒数ではなく、気持ちと体が一体になって射を締めくくる「自然な間」を作り出すことが大切だといえるでしょう。

残心は意図的に作るべきか

残心は形を「作るもの」ではなく、正しい射の流れの中で「自然に生まれるもの」として捉えるべきです。これは初心者が陥りやすい誤解のひとつであり、残心を演技のように見せるのではなく、日頃の射の積み重ねが表れる結果として捉えることが大切です。

例えば、矢を放った後に両手を意図的に大きく開き、「それらしく」見せようとすると、かえって不自然でぎこちない動きになってしまいます。見た目は整っていても、射の本質を伴っていなければ評価は低くなります。また、弓道における所作は、単に外見の美しさを競うものではなく、心と体の一致によって自然と生じるものとして重視されます。

ただし、初心者が残心を意識して練習すること自体が悪いわけではありません。最初の段階では、理想の残心の形をイメージし、それを目指して繰り返し練習することで感覚を養うことが可能です。しかし、その際も無理に「こう見せよう」とするのではなく、離れまでの動作が正しくできているかに重点を置くことが大切です。

さらに、残心を「修正の場」として考えてはいけません。矢を放った直後に肘の角度を変えたり、視線を意図的にずらすような動作は、かえって射の一貫性を損ないます。理想的なのは、離れの勢いに任せたまま、意識せずとも自然に残心が成立している状態です。

このように、残心は作るものではなく、作り上げた射法の結果として現れるものです。日々の稽古の中で射の一連の流れを正しく身につけていけば、無理をせずとも自然と美しい残心が身につくようになります。

残心で射癖を見直せる理由

残心は、射手の無意識な癖や射法の乱れを確認するための重要な観察ポイントです。矢を放った直後の姿勢や動きには、その前段階での体の使い方や意識の向け方が如実に表れるため、残心を観察することで射癖に気づくきっかけになります。

たとえば、残心で右手(妻手)が極端に上がってしまう場合、それは会の段階で肩の力が入りすぎていた可能性があります。また、押手が後方に流れているようであれば、的方向への押しが不十分だったり、力の方向がブレていたことが考えられます。このように、残心で確認できる姿勢の崩れは、射の途中でどのようなミスがあったのかを逆算するヒントになるのです。

さらに、視線の位置にも注目する必要があります。残心で目線がぶれていたり、矢所から外れていたりする場合、精神的な集中力が足りていなかった可能性があります。これは技術的な癖だけでなく、精神面での射癖も含めて確認できるという点で、非常に意味のある工程です。

射手自身がその場で姿勢や感覚を振り返ることができるのも、残心の役割の一つです。あえて鏡や動画を使わなくても、自分の体の伸び方や重心の傾きを「感じる」ことで、次回の修正点を見つけ出すことができます。

逆に、残心の姿勢をすぐに崩してしまうと、矢の軌道に影響を与えた要因を確認する機会を失ってしまいます。丁寧な残心を取ることは、自分の射を客観視するための貴重な「静止画」のような役割を果たすと言えるでしょう。

このように、残心は単なる所作ではなく、射癖を見直すための実践的なツールです。日々の練習の中で、残心を意識的に観察し、射法の改善に役立てていく姿勢が上達へとつながっていきます。

初心者と上級者の残心の違い

初心者と上級者の残心には、見た目の違いだけでなく、体の使い方や意識の深さといった本質的な差があります。一見似たような姿勢に見えても、その背景にある技術と精神の成熟度には大きな隔たりがあるのです。

初心者の場合、離れと同時に緊張が一気に解けてしまい、姿勢が崩れやすくなります。特に顕著なのが筋肉の使い方です。離れた瞬間に力を抜いてしまうと、残心での両腕の広がりや体の軸が不安定になります。また、「残心を取らなければならない」と意識しすぎるあまり、不自然に姿勢をキープしようとする傾向も見られます。これではかえって作為的な残心となり、本来の目的を果たすことができません。

一方、上級者の残心は自然体でありながら力強さを感じさせます。離れた直後でも全身に適度な緊張が残っており、気が抜けていません。たとえば、腕の伸びや肩の位置が左右対称で、視線も的から逸れずに落ち着いていることが多いです。筋肉の働きも、離れのあと数秒間は維持されており、それが美しい残心の形として表れます。

また、上級者は残心を「見せる」ものではなく、「感じる」ものとして捉えています。そのため、外見を整えるよりも、内面の集中と動作の一貫性を優先します。結果として、自然に美しい姿勢が生まれるのです。

このように、初心者と上級者の残心の違いは、姿勢の完成度だけでなく、動作全体に対する理解と実践の深さに現れます。初心者が上級者の残心を目指すのであれば、見た目を真似するのではなく、射法全体の流れと精神の一貫性を意識することが、最も近道と言えるでしょう。

残心を習得するための練習法

残心を習得するためには、ただ形を真似するのではなく、射のすべての流れを正しく行うことが前提となります。残心は射法八節の最後に位置づけられており、それまでの動作の「結果」として自然に現れるものです。したがって、部分的に練習して身につくものではなく、全体の動作の正確さと一貫性が必要です。

まず基本として意識したいのは、「会」から「離れ」までの過程を丁寧に行うことです。特に「詰め合い」と「伸び合い」をしっかり意識して行うことで、離れの直後も身体が左右均等に伸張し、自然と美しい残心につながります。会での身体の伸びが不十分であると、離れが小さくなり、結果的に残心も貧弱になってしまいます。

次に取り入れたいのがイメージトレーニングです。理想的な残心の姿勢や手の位置、視線の方向などを頭の中で何度もイメージし、そのイメージに近づけるように実際の行射を繰り返します。最初は「大の字」になるような感覚で、意識的に大きく離れ、数秒間その姿勢をキープする練習が効果的です。

また、自分の射を動画で撮影し、残心の姿勢を客観的に確認するのも良い方法です。鏡の前で行射の練習をすることで、両拳の高さや肩の線、胴の傾きなど、細かいポイントを目で見て確認できます。自己流にならないよう、定期的に指導者からのフィードバックを受けることも重要です。

注意点としては、残心の形ばかりを作ろうとしないことです。姿勢を整えることに意識が偏ると、本来必要な筋肉の使い方や気持ちの集中が疎かになってしまいます。あくまでも、正しい射を積み重ねた結果として残心が現れる、という感覚を大切にすることがポイントです。

このように、残心の習得には、日々の地道な稽古と、自分の射を見つめ直す冷静さが求められます。継続的に取り組むことで、自然と身体と心が一致した残心が身につくようになります。

残心は射品・射格を表す

残心は、射手の射品(しゃひん)や射格(しゃかく)を表す極めて重要な所作です。技術だけでなく、精神の深さや人としての在り方までもが、残心の一瞬に凝縮されて表れます。これは弓道が単なる競技ではなく、「道」としての性質を持っていることの象徴とも言えます。

射品とは、射に込められた気迫や姿勢の美しさ、落ち着きといった外面からにじみ出る品格を指します。一方、射格は射手としての格調や精神の高さ、長年の鍛錬によって培われた風格を意味します。これらは点数や的中だけでは評価されない要素であり、残心という所作の中に最も色濃く反映されるのです。

たとえば、残心で心を乱すことなく、静かに弓倒しへと移る所作が見られた場合、それだけで射手の内面が整っていることが伝わります。矢が的に当たったかどうかに関係なく、最後まで落ち着いて姿勢を保つ姿は、周囲の見る者に深い印象を与えます。逆に、矢が外れたからといって悔しそうな顔を見せたり、急いで次の動作に移ってしまえば、どれほど射が美しくても品位を欠く印象になります。

このように、残心は技術的な完成度以上に、射手の心構えや精神性を表す「証」となります。だからこそ、昇段審査や公式の場では、残心がしっかりと行われているかどうかが重要な評価対象となっているのです。どれだけ的中していても、残心が乱れていれば高く評価されないこともあります。

日常の稽古においても、残心は気を抜かずに丁寧に行うべきです。繰り返すことで習慣となり、やがて射品・射格として外に滲み出るようになります。弓道を学ぶうえで、的中以上に重視されるこの「残心の質」にこそ、本当の意味での上達があるといえるでしょう。

残心 弓道における本質とその重要性のまとめ

-

残心とは矢を放った後も心と姿勢を保つ所作

-

弓道の残心は精神と身体の両面を含んでいる

-

射法八節の最終段階に位置するのが残心

-

精神的緊張を維持することが残心の役割

-

残心は射の完成度や人間性を映し出す

-

正しい残心は自然な動作の延長として現れる

-

意識的に作る残心は不自然になりやすい

-

残心は射癖を確認する機会

-

美しい残心は射品・射格の高さを示す

-

初心者は筋力と集中の維持が課題となる

-

上級者は自然な流れで残心が表れる

-

理想の残心時間は1~3秒程度が目安

-

残心を習得するには会からの動作を丁寧に行う

-

自己チェックには鏡や動画の活用が有効

-

残心が整っていれば射全体が整っている証拠

関連記事:弓道 三重十文字の基本と正しい姿勢の作り方

人気記事:弓道の安土の基礎知識と整備方法を徹底解説