三位一体 弓道の基本と審査対策の完全ガイド

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道を学び続ける中で、「三位一体」という言葉に触れた方は少なくないはずです。特に、審査や昇段を目指す過程において「弓道の審査対策。三位一体について述べなさい」や「審査対策。基本体の必要性について述べなさい」といった設問に対応できる知識と理解は欠かせません。本記事では、まず三位一体とは何かを明確にし、弓道の本質を掘り下げていきます。

また、弓道修練の基礎である「基本体とは」どのようなもので、なぜ必要なのかにも触れ、射法と精神性がいかに深く結びついているかを具体的に解説します。そして、審査で問われやすい「審査対策。弓道の最高目標について述べなさい」といったテーマにも対応できるよう、弓道における「真・善・美」の理念と三位一体の関係性についてもわかりやすく整理します。

さらに、弓道の教えを単なる技術にとどめず、どのように日常生活へ活かしていくべきかという視点から「弓道の精神を日常に活かす」方法についても考察を加えました。これから弓道の理解を深めたい方、審査を控えている方にとって、実践と理論の両面から参考になる内容をお届けします。

記事のポイント

-

三位一体とは何かとその弓道における意義

-

三位一体と真・善・美の関係性

-

基本体の必要性と姿勢・動作の重要性

-

審査対策としての三位一体の実践方法

三位一体 弓道における核心とは

-

三位一体とは何かを正しく理解する

-

弓道の精神を日常に活かすために

-

弓道の審査対策。三位一体について述べなさい

-

三位一体の理念と「真・善・美」

-

礼記射義と射法訓に学ぶ三位一体

三位一体とは何かを正しく理解する

三位一体とは、弓道において非常に重要な理念であり、「身体」「心」「弓技」の三つが完全に調和し、一体となった状態を指します。これは単なる技術論にとどまらず、精神的な成熟や身体的な姿勢、さらには礼節や心構えにまで深く関係しています。

まず「身体の安定」とは、正しい姿勢や筋肉の使い方を身につけ、無理なく自然体で弓を引ける状態のことです。次に「心気の安定」は、射の瞬間において心を落ち着かせ、動揺せず、平常心を保つことを意味します。そして「弓技の安定」とは、繰り返しの稽古を通じて正確な射法を身につけ、それを安定して実践できる状態を指します。

これらの三要素は、どれか一つが欠けても成立しません。例えば、どれほど技術が高くても心が乱れていては、矢は的を外す可能性があります。逆に、心が整っていても身体の構えが不十分であれば、矢はまっすぐに飛びません。したがって、三位一体の実現は、弓道の修練における究極の目標と言えます。

また、この考え方は儒教の教えにも通じており、古文献『礼記・射義』や『射法訓』においてもその重要性が語られています。「射は進退周還、必ず礼にあたる」といった言葉からも分かるように、礼儀や精神的な姿勢を含めた「道」としての弓道を実践するためには、三位一体の理解と実現が不可欠です。

つまり、三位一体とは単なる知識ではなく、日々の鍛錬の中で体得していくべき核心概念であると言えます。それを意識することで、技術だけでなく人間的な成長も促され、真の弓道人へと近づいていくのです。

弓道の精神を日常に活かすために

弓道で培われる精神は、単に道場の中だけで活かされるものではありません。むしろ、それを日常生活に応用することによってこそ、弓道の真価が発揮されます。なぜならば、弓道の本質は「人に勝つ」のではなく、「己と向き合う」ことにあるからです。

弓道の精神とは、礼節を重んじ、誠を尽くし、静かな心で物事に対処する姿勢です。このような心のあり方は、仕事や人間関係、家庭生活においても非常に有効です。例えば、集中力が必要な場面で呼吸を整え、平常心を保つことで冷静に判断ができるようになります。これは射を行うときと同じように、心を乱さずに自分の内面と対話することが求められるためです。

また、弓道では常に「正しい姿勢」「正しい動作」「正しい心持ち」が求められますが、これは単なる動作の繰り返しではなく、精神と身体の調和を図る訓練です。この習慣は日常生活にもそのまま活かすことができ、立ち居振る舞いや言葉遣いに自然と品位が表れるようになります。

もちろん、すべてを完璧に実践するのは簡単ではありません。ときには焦りや怒りといった感情に流されてしまうこともあるでしょう。しかし、弓道を学ぶことで「一呼吸おいてから行動する」という意識が身につき、結果として対人関係のトラブルや誤解を避けることにもつながります。

日常の中でこそ、弓道の精神を試される瞬間が数多くあります。道場だけでなく、家庭や職場、地域社会の中で弓道の教えを活かしていくことで、より豊かで落ち着いた生き方が可能になるのです。

弓道の審査対策。三位一体について述べなさい

審査で「三位一体について述べなさい」という設問が出された場合、単なる定義だけでなく、その意義や背景、そして弓道修練との関連性について体系的に述べることが求められます。

まず、「三位一体」とは、身体の安定・心気の安定・弓技の安定が一体となることを意味します。この三要素は弓道における技術・精神・姿勢を象徴しており、それぞれが支え合うことで初めて真の射が成立します。どれか一つに偏った状態では、的中率が高くても評価されにくいのが弓道の特徴です。

そして、この三位一体を理解する上で欠かせないのが『弓道教本』における射法訓や礼記の引用です。特に「射は進退周還、必ず礼にあたる」という言葉は、技術と精神、礼法が切り離せない関係にあることを強調しています。また、吉見順正による「心を納む、これ和合なり」という表現は、心を丹田に収めることで心身弓が調和し、理想の射を実現するという教えです。

このような背景を踏まえた上で、自分の稽古においてどのように三位一体を意識しているかを言語化することが求められます。例えば、日頃から基本体を見直し、姿勢のバランスを整えるようにしている、稽古前に呼吸を整え心を静めてから弓を取るよう心がけている、など具体的な取組みを交えると、説得力のある回答になります。

注意すべき点としては、「三位一体」の解釈が抽象的になりすぎないようにすることです。理念だけを述べるのではなく、それが射法や礼法、体配などのどこに表れているかを具体的に言及する必要があります。

審査では、知識の深さだけでなく、実際の稽古とどう結びつけているかが見られます。したがって、三位一体を単なる理論ではなく、実践の中で活かしているという姿勢を示すことが合格への近道になります。

三位一体の理念と「真・善・美」

弓道における三位一体の理念は、「真・善・美」という最高目標と密接に結びついています。三位一体とは、身体の安定、心気の安定、そして弓技の安定という三つの要素が調和し、ひとつに融合した状態を指します。この三要素が整うことで、射において理想的な姿が実現され、その結果として「真・善・美」が体現されるのです。

「真」とは、正しい射法に基づいて弓を引き、矢を放つことを意味します。ここで重要なのは、的に当たるかどうかではなく、あくまで射法が正しく行われたかという点です。つまり、結果よりも過程に重きが置かれているのが弓道の特徴と言えます。

「善」は、射手の心の在り方を示しています。誠実で礼節を重んじ、平常心を保った状態が「善」とされます。弓道は他者との競争ではなく、自分自身と向き合う武道であり、相手を思いやる心や、落ち着いた精神状態を育むことが大切とされています。

「美」は、前述の「真」と「善」が融合したときに初めて生まれるものです。正確な技と清らかな心が伴った射は、見る人に深い感動を与えます。この「美」は表面的な格好良さではなく、内面からにじみ出る品格のようなものです。

このように、三位一体は単に技術的な指針ではなく、精神性をも含めた弓道全体の理念です。そして「真・善・美」という目標は、それぞれが独立して存在するのではなく、三位一体によって初めて実現されるものです。正しい射法を身につけ、心を整え、礼を尽くす日々の積み重ねの中に、「真・善・美」が自然と表れてくる。弓道における三位一体の意義は、まさにこのような人間的な成長と深く関係しているのです。

礼記射義と射法訓に学ぶ三位一体

三位一体 弓道に必要な修練と基本

基本体とは何かを明確にする

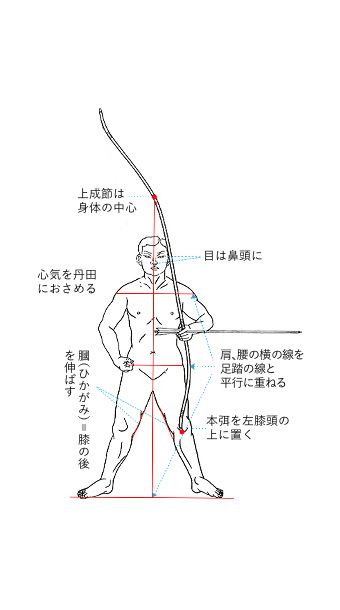

弓道における「基本体」とは、弓を射る際の土台となる正しい姿勢と動作を指します。これは単に見た目の美しさや礼儀作法だけを求めるものではなく、弓道の根本的な理念や技術の基礎を支える重要な要素です。初心者から上級者まで、すべての弓道人が繰り返し見直すべき基本であり、射の質を左右する決定的なポイントでもあります。

基本体は大きく分けて「基本の姿勢」と「基本の動作」から構成されています。姿勢には、立った姿勢・正座・跪坐などがあり、動作には立ち方、座り方、歩き方、礼の仕方などがあります。これらは、すべてが弓を引く前後の所作として密接に関連しており、射法八節と呼ばれる動作の流れを支える役割も果たしています。

また、基本体には「自然体であること」が求められますが、ここでいう自然体とは、何も意識しないという意味ではありません。むしろ、自分の身体の歪みや癖を認識し、それを整えることで無理なく安定した姿勢をつくることが重要です。そのためには筋力や柔軟性だけでなく、体幹やインナーマッスルといった深層の筋肉を意識する必要があります。

このように考えると、基本体とは弓道における動きの基礎だけでなく、心身の調和や精神的な集中力にも関わるものであり、弓道全体の質を左右する中核的な概念であることがわかります。射の精度を高めたいのであれば、まずはこの基本体をしっかりと理解し、正確に身につけることが求められるのです。

審査対策。基本体の必要性について述べなさい

審査において「基本体の必要性」について問われた場合、単なる動作の説明では不十分です。その背後にある目的や意味を含めて、自分の言葉で論理的に説明することが求められます。

弓道において基本体が必要とされるのは、射法や射技といった技術面だけでなく、精神面にも深く関わっているからです。基本体が整っていない状態では、どれだけ射法を学んでも的中に再現性がなく、動作がぶれるため、安定した射は望めません。また、正しい姿勢や所作を身につけていないと、礼儀を重んじる弓道において失礼な印象を与えてしまうこともあります。

一方で、基本体の習得には時間と労力が必要であり、練習によって自然と身につくものではありません。特に、姿勢を整えるためには日常生活での癖を修正しなければならず、慣れないうちは体に負担がかかることもあります。しかし、だからこそ繰り返し確認し、意識的に修練を積み重ねることで、正しい基本体が形成されていきます。

また、基本体は射をする前後の動作にも大きな影響を与えます。例えば、礼法における起居進退や、射礼の所作の中にも基本体の要素は深く関係しています。これらが整っていないと、審査において「品格が欠けている」と評価されることになりかねません。

以上の点から、審査で「基本体の必要性」を問われた際には、技術の土台であると同時に精神性を表す重要な要素であるという観点から、自分なりの言葉で具体的に述べることが重要です。

姿勢と動作を整える基本体の意義

弓道の最高目標について述べなさい

弓道における最高目標は「真・善・美」の追求にあります。この三つの理念は、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合いながら、弓道の本質を形作っています。単に的に矢を当てる技術を磨くことではなく、人間としての在り方や精神性を高めていくことこそが、弓道を学ぶ意義とされているのです。

「真」は、射法における正しさを意味します。正しい姿勢、正しい手順、そして心身の統一がなされた状態で行射することが「真」の射とされます。ここでの「正しさ」とは、単なるマニュアル通りの動きではなく、自然の理にかなった動作を通して誠実に弓を引く姿勢を指しています。

「善」は、射を通じて養われる内面の徳のことを意味します。誠実であること、礼を重んじること、そして冷静な心を持って自己と向き合うことが求められます。弓道は他者との競争ではなく、自分自身との戦いであり、その中で人間的な成長を遂げていくことが「善」の実践に繋がります。

「美」は、前述の「真」と「善」が融合した結果として表れるものです。見た目の美しさだけではなく、内面の調和や、力みのない自然な動作に宿る美しさが求められます。それは技術の完成だけではなく、心の成熟があってこそ生まれるものです。

これらを実現するために必要なのが、日々の稽古を通じて身・心・技を磨き続ける姿勢です。弓道の稽古は技術の鍛錬と同時に、人格の陶冶を目的としており、最終的には人生そのものを豊かにする武道であるとも言えます。こうして考えると、「真・善・美」は弓道だけにとどまらず、私たちの生き方においても大切にすべき普遍的な目標といえるでしょう。

射法八節と三位一体の関係性

射法八節とは、弓を射る一連の動作を八つの段階に分けて体系化したもので、弓道修練の基礎となる技術的な枠組みです。足踏みから始まり、胴造り、弓構え、打起し、引分け、会、離れ、残心という流れで構成されており、すべての段階が無理なく繋がることで理想の射が実現されます。

この射法八節と三位一体との関係を理解するには、まず三位一体が「身体の安定」「心気の安定」「弓技の安定」の三つから成ることを思い出す必要があります。射法八節はこれら三つの要素を段階的に統合していくプロセスそのものであり、まさに三位一体を体現するための手順であると言えるのです。

例えば、「足踏み」や「胴造り」では身体の軸を整え、重心の安定を図ります。これは「身体の安定」に直結する部分です。「弓構え」から「打起し」では呼吸と意識を整え、心の準備をします。「心気の安定」に繋がるこの段階では、精神の集中が求められます。そして、「引分け」「会」「離れ」においては技術としての弓の扱いが試され、「弓技の安定」が重要になります。最終的に「残心」では、すべての結果を受け入れ、心を静かに保ちます。

このように、射法八節は単なる動作のマニュアルではなく、三位一体の実現を具体的に導くための実践的な枠組みとして位置づけることができます。動作を一つひとつ丁寧に行うことによって、自然と三位一体が形作られ、結果として的中のみならず品格ある射が可能になるのです。

この関係性を理解することで、射法八節の練習は単なる技術の反復ではなく、心身と弓を一体化させるための意味ある修練へと変わっていきます。それが三位一体の理解と実践に繋がる本質的な学びと言えるでしょう。

射品射格の向上と三位一体のつながり

射品射格とは、弓道における射手の風格や品位を示す言葉であり、単に的中率や技術的な精度だけで評価されるものではありません。見る人の心を打つような「味わい深い射」や「品格のある射」は、射品射格が備わった証とされています。そして、その土台にあるのが「三位一体」の理念です。

射品射格を高めるには、まず射の根本となる身体の安定が不可欠です。姿勢がぶれていては、いかに表面的に美しい射を見せようとしても不自然さが目立ちます。続いて、心気の安定が求められます。緊張や焦りがそのまま動作に表れれば、射の品格は損なわれます。たとえ技術が高くても、精神的な乱れがあると、その射は評価されません。

また、弓技の安定も欠かせません。技術が洗練されていることで、余分な力みが抜け、柔らかく自然な射が可能になります。これが射品射格の向上に直結する要素です。つまり、三位一体の状態をいかに日常の稽古の中で維持し、実践できるかが問われているのです。

ただし、射品射格の形成には時間がかかります。一朝一夕で身につくものではなく、長い年月をかけた稽古や内省の積み重ねが必要です。安易に「的に当てる」ことだけを目的にするのではなく、射の質そのものを追求する姿勢が重要です。そのためには、常に三位一体を意識し、射そのものに誠を尽くす姿勢が求められます。

結果として、射品射格の高い射手は、その動作ひとつひとつに気品があり、たとえ的に中らなくても見る者の心に深い印象を残します。これは、三位一体が完全に体現された射の姿と言えるでしょう。つまり、射品射格の向上は、三位一体の実践によって初めて到達できる、弓道修練の一つの到達点なのです。

三位一体 弓道における核心と実践ポイント

-

三位一体とは身体・心・弓技の調和を意味する

-

技術だけでなく精神性と礼節も含めた総合的理念である

-

身体の安定は正しい姿勢と自然体の維持にある

-

心気の安定は平常心を保ち、動揺を抑えることで得られる

-

弓技の安定は繰り返しの稽古によって実現される

-

礼記射義は礼と射の一体性を示し、精神面の重要性を教える

-

射法訓は心身弓の和合による理想の射を説く

-

三位一体は「真・善・美」の体現と直結している

-

射法八節は三位一体を実践に落とし込む手順である

-

基本体は正しい姿勢と動作の基礎を築くために不可欠である

-

姿勢と動作の乱れは射の安定性と精神統一を妨げる

-

射品射格の向上は三位一体の実践から生まれる

-

弓道の精神は日常生活の中でこそ真価を発揮する

-

審査では三位一体の実践例と具体的取り組みが求められる

-

三位一体は単なる理論ではなく、弓道人としての実践目標である

関連記事:礼記射義の意味と弓道への深い影響とは

射法訓の意味から学ぶ技と心の弓道哲学

真善美 弓道から学ぶ精神修養と礼節

人気記事:弓道の安土の基礎知識と整備方法を徹底解説