大三の弓道で崩れない形をつくる15のポイント

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の動作の中でも「大三」は、引き分けや離れへとつながる重要な過程です。しかしながら、初心者から経験者まで多くの弓道家が、「なぜ大三がきついのか?」と感じたり、「大三の肩・肩が上がる」「大三の手首が曲がる」などの身体的な悩みを抱える場面は少なくありません。

この記事では、「大三 弓道」と検索している方に向けて、大三における正しい理解と改善のヒントをお届けします。「大三の正しい位置」や「大三の高さ」の目安をはじめ、「大三の肘の張り」「大三の馬手」など細かな部位ごとの使い方や意識のポイントを丁寧に解説します。また、「大三の手の内・弓手」や「大三のコツ」にも触れながら、射形を安定させる具体的な方法を紹介していきます。

さらに、「なぜ大三で肩が痛いのか?」といった身体への負担に関する原因や対策についてもわかりやすく説明しています。大三をもっと楽に、正しく、美しく行いたい方にとって、実用的な情報が詰まった内容となっています。

記事のポイント

-

大三の正しい位置や高さの目安がわかる

-

肩や手首の力みの原因と改善方法が理解できる

-

大三における手の内や馬手の正しい使い方が学べる

-

大三がきつく感じる理由とその対策が把握できる

大三の弓道における基本と重要性

-

大三の正しい位置とはどこか

-

大三の肘の張りの方向と意識

-

大三の高さはどのくらいか

-

大三の手首が曲がる原因とは

-

大三の手の内・弓手の形を整える

大三の正しい位置とはどこか

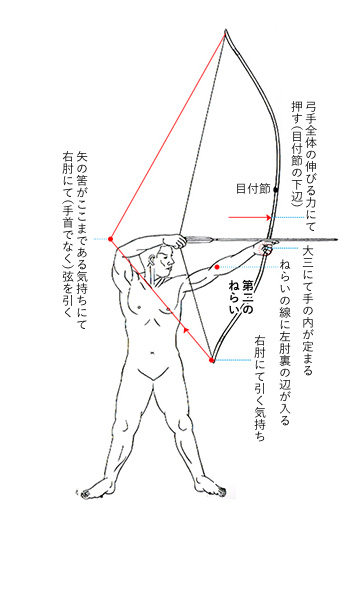

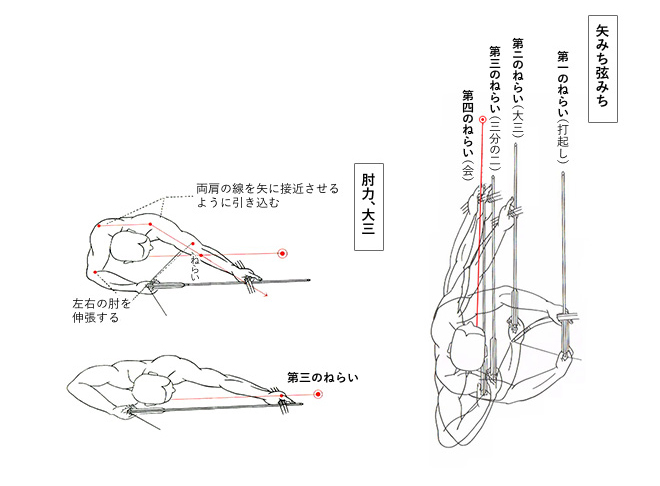

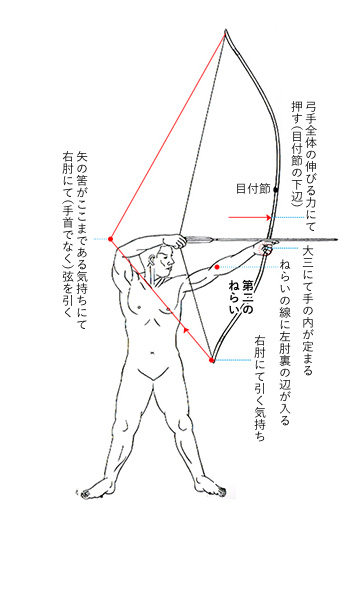

大三における正しい位置とは、「両腕のバランスが保たれ、矢が地面とほぼ水平を保つ状態」であり、左右のこぶしが体の前で適切な位置にあることが求められます。右手(妻手)は顔の前、額から拳一個から一個半ほど離れた高さと位置に収めるのが理想とされます。左手(弓手)は、肘が的の方向に向いていて、無理なく押し開ける位置にある必要があります。

この位置が重要な理由は、大三が引き分け動作の始点となるからです。大三で正しく位置を取れていなければ、その後の引き分け、会、離れといった一連の動作に不自然なズレが生じてしまいます。特に初心者の場合、大三の時点でこぶしの位置が高すぎたり、左右の高さに差があると、そのまま会で形が崩れてしまい、的中率の低下や身体への負担につながります。

例えば、右手が顔に近すぎると、肘を後方に引きづらくなり、引き分けの弧が小さくなります。一方で、右手が遠すぎると、弓の反発を受けきれず、肩や背中に余計な力が入ってしまいます。左手についても、的方向へ真っ直ぐに伸ばすという意識が強すぎると、左肩が突っ張って上がってしまうことがあります。

このように考えると、大三の位置は「正しく取る」ことよりも、「身体の負担を最小限にし、次の動作に無理なく移れるような自然な位置」を見極めることが大切です。外見上の美しさも大切ですが、それ以上に、体に無理のない自然なポジションを意識するようにしましょう。

大三の肘の張りの方向と意識

大三での肘の張りは、「方向」と「意識」の両方を適切に保つことで、無駄な力みを防ぎ、スムーズな引き分けにつながります。肘をどこへ張るかについては、「右肘は斜め後方もしくは右足のつま先方向」「左肘は的方向に向けるように軽く伸ばす」ことが目安です。ただし、力で張ろうとせず、張りは“働きとして自然に出る”ことが大切です。

なぜ肘の張りが重要なのかというと、肘の向きと意識によって、肩や腕全体の動き方が変わってくるからです。右肘を真上に張りすぎると、肩が上がってしまい、引き分けで肘が滑らかに引けなくなります。逆に、右肘を体に近づけ過ぎると、内向きになって引き分けの軌道が乱れてしまいます。

たとえば、右肘を斜め上後方へ「押し出す」ような意識を持つと、肩甲骨から腕の裏側の筋肉(伸筋)を使えるため、腕全体がしなやかに動きます。また、左肘も的方向へ押し続ける意識を保つことで、自然に弓を開き、両腕が均等に働く状態が作られます。

このように、肘の張りは“筋肉を働かせる方向を意識する”という視点で捉えるのがポイントです。見た目の角度よりも、身体の内側でどの筋肉が働いているかに着目することで、無理のない張りが実現します。あくまでも自然な動作の中で生まれる張りを目指しましょう。

大三の高さはどのくらいか

大三の高さは、「矢が地面と水平を保ち、右手が顔の前方、額よりやや高い位置」に収まるのが理想的とされています。特に妻手(右手)は、拳一個分から一個半程度、額から離れた場所が適切な位置とされます。弽(ゆがけ)がちょうど頭の上に来るくらいが目安です。弓手(左手)はその高さに合わせて、両腕のバランスが取れるように意識します。

高さの取り方が重要になるのは、大三の高さが引き分けの起点となるからです。高さが足りなければ、その後の引き分けで弓を大きく開くことが難しくなります。一方、高すぎると、無理な姿勢になりやすく、肩や首に負担をかけてしまいます。見た目の美しさだけを重視して高く取りすぎると、実際の動作が不自然になりがちです。

例えば、打ち起こしを低めに取り、大三で左手だけを上に押し上げようとすると、左手首を曲げることになり、手首や腕の筋に余計な緊張が生まれます。これが積み重なると、腕や肩の痛みにつながる可能性があります。特に年齢を重ねた弓道家ほど、このような無理な姿勢から肩を痛めやすくなります。

このため、大三の高さは「見た目」より「機能性」を優先して設定することが大切です。身体の構造や柔軟性に応じて、自然と矢が水平に保たれる位置を探るようにしましょう。昇段審査ではやや高めに取ると良い印象を与えますが、普段の稽古では無理のない高さで形を整えることが、長く続ける上で非常に重要です。

大三の手首が曲がる原因とは

大三の段階で手首が不自然に曲がってしまう主な原因は、「取り懸けの段階での手首の角度」と「弓の押し方の方向性」にあります。特に、右手(妻手)の手首が下向きに折れてしまう現象は、初心者だけでなく経験者でも陥りやすい問題です。

まず、取り懸けのときに親指の角度が適切でないと、手首を内側にひねって弦を引っ掛けようとしてしまいます。これが癖になると、大三に移行したときに手首が自然と下方向に折れ、いわゆる「たぐり」と呼ばれる状態になります。実際には弓を引くための力が指先や手首に集中してしまい、本来使うべき腕の裏側や肩の筋肉が十分に使われなくなるのです。

また、右手での押し方向が的方向にまっすぐ行きすぎると、弦の張力を受ける位置が手首の先に集中し、手首を無意識に支点として使ってしまう動きになります。これによって、手首が折れやすくなるのです。右手は本来、弦に「引かれるままに」動く意識を持つことが大切で、無理に操作しようとすると余計な緊張が生まれます。

具体的な対策としては、取り懸け時に右手の親指を体に対して垂直、もしくは少し外側に向けるように構えることで、手首の自然な角度を保つことができます。また、小指と薬指を軽く締めておくことで、手首の下方向への曲がりを抑える効果があります。これは、手首の外側に位置する「尺側手根伸筋」を意識的に使うことにつながり、全体の安定感を向上させるからです。

さらに、手首に意識が集中してしまう背景として、指導者の「手首の力を抜いて」という言葉に誤解がある場合もあります。力を抜くというよりは、「手首の形を保ったまま、腕全体で引く」意識が必要です。力を抜きすぎると、かえって不安定な姿勢となり、無意識に手首を支点にしてしまうリスクが高まります。

このように、手首が曲がってしまう原因は、構えや押し方、そして誤解された意識からくるものがほとんどです。取り懸けと大三の連携を見直し、身体全体で弦を受ける意識を持つことが、手首の安定した形を保つために必要です。

大三の手の内・弓手の形を整える

大三において、弓手の形と手の内の取り方は、その後の射形全体に大きな影響を及ぼします。ここで適切な形が作れなければ、引き分けや会、さらには離れにおいても弓の力を効率よく使うことができません。

まず重要になるのが、手の内を「無理に作りこまない」ことです。特に初心者は、形を綺麗にしようとするあまり、手首をひねったり、指に過度な力を加えてしまいがちです。しかし、これは弓手に力が入りすぎてしまい、弓の反発力に対抗できなくなる原因になります。手の内は、あくまで自然な握りをベースとし、弓の圧力を効率よく受け止められる形に整えることが求められます。

ここでの基本は、「虎口(親指と人差し指の間)をしっかり開けて、弓を45度の角度で親指に当てる」ことです。この角度を保つことで、手首が無理なく伸び、手の内に過剰な圧力がかからずに済みます。また、親指の腹ではなく、拇指球の下部で弓を支えることで、長時間でも安定した形を保ちやすくなります。

次に気をつけるべきは、手首と肘の使い方です。大三では、弓手を的方向に押し込むように動かす必要がありますが、このとき手首を下方向に曲げてしまうと、弓が手の内で暴れやすくなります。また、肘を真っ直ぐに伸ばしすぎると、筋肉が突っ張り、自然な伸展が妨げられます。肘はほんのわずかに曲げた状態で、腕全体のラインが緩やかな弧を描くように意識しましょう。

たとえば、弓構えから打ち起こし、大三に移る中で「弓と手の内が連動して動く」ようにすれば、手の内の形が変化せず、一定の安定感を持って次の動作に移ることができます。もし、大三に入るときに手の内が崩れてしまうようであれば、それは打ち起こしや構えに何らかの無理がある可能性が高いです。

また、大三の手の内を強く意識しすぎると、弓の動きを手首で止めようとする力が働いてしまいがちです。これが弓の自然な押し開きの動作を邪魔してしまいます。手の内は「形を作る」ものではなく、「弓の力を受け止める場所」として機能させるべきです。

このように、大三における弓手の形と手の内の整え方は、「自然な構造に従い、身体全体の連動を保つ」ことが重要です。形にこだわりすぎず、体の動きとともに手の内が働くように整えることで、美しく、かつ実用的な射型が作られていきます。

大三の弓道における動作改善と対策

-

なぜ大三がきついのか?

-

大三のコツは肩と肘の脱力

-

大三の肩・肩が上がる原因と対策

-

なぜ大三で肩が痛いのか?

-

大三の馬手の正しい使い方

-

大三の射癖を改善する意識とは

なぜ大三がきついのか?

大三がきついと感じる最大の原因は、力の使い方と体の使い方が合っていないことです。特に、筋肉の使い方に無駄が多くなることで、必要以上に体力を消耗し、苦しさを感じてしまいます。これは初心者に限らず、経験者であっても姿勢や意識のズレによって引き起こされます。

まず、よくあるのが「筋肉に力が入りすぎている状態」です。大三では、弓を矢束の約三分の一程度まで開きますが、このときに両腕に余計な緊張があると、筋肉が硬直し、持続的な負荷がかかります。特に腕の表側(屈筋)を使いすぎると、引き分けに向かう動きの中で本来使いたい筋肉がうまく働かなくなります。

もう一つの理由は、「動作の連続性が失われていること」です。本来、打ち起こしから大三、そして引き分けまでは連続的な動きとして行われるべきですが、どこかで動作を止めてしまうと、その段階で筋肉に一時的な静止状態が生まれ、疲労が蓄積しやすくなります。特に大三では「静止しても停止しない」という感覚が重要であり、体は動いていなくても内部の張りが保たれている状態が理想です。

また、姿勢や手の内の作り方によっても、大三がきつく感じられることがあります。例えば、弓を強く握りすぎたり、肘を不自然に伸ばしすぎたりすると、関節や筋肉に負担がかかります。こうした無理な姿勢は長時間維持できず、「きつさ」の原因になります。

この問題を解決するには、「動作をスムーズに繋げる意識」と「力を抜くべき箇所を見極めること」が必要です。特に、手首や肘のひねり、肩の引き上げといった動作は、意識して避けるようにしましょう。また、弓を構えるときの「骨格で支える」感覚を養えば、筋肉に過度な負担をかけずに済みます。

このように考えると、大三がきついと感じる背景には、正しい技術と身体の使い方が身についていないというシンプルな事実が隠れています。基本に立ち返り、無理のない姿勢を見直すことで、大三での苦しさは大きく軽減されるはずです。

大三のコツは肩と肘の脱力

大三を正しく取るための最大のコツは、「肩と肘を脱力した状態で保つこと」です。特にこの2箇所に無意識の緊張があると、全身の動きが硬直してしまい、その後の引き分けや離れにも悪影響を与えてしまいます。

肩や肘に力が入ってしまう一因は、「姿勢を整えよう」とする意識が過剰になっていることです。形を整えようとする気持ちは大切ですが、それが過度になると、必要以上に筋肉を収縮させてしまいます。特に打ち起こしの段階で肩をすくめてしまったり、肘を突っ張らせてしまうと、大三への移行時に力みが残り、正しく構えることができません。

では、どうすれば肩と肘の力を抜くことができるのでしょうか。ここで重要になるのが「脇の下を伸ばす感覚」と「腕全体をぶら下げるような意識」です。例えば、打ち起こしのときに両肘を外側に張るのではなく、斜め上方向へ自然に引き上げるようにすると、肩が下がり、力が抜けやすくなります。さらに、拳を「斜め上に押し出すように」動かせば、肘に力が集中しにくくなり、スムーズな大三へと繋がります。

また、肘の使い方にもポイントがあります。肘はピンと伸ばすのではなく、わずかに曲げた状態を保つことで、腕全体に柔らかさが生まれます。こうすることで、弓の反発力に対しても余裕を持って対応でき、結果的に無理のない引き方が可能になります。

もう一つ意識したいのは「重力を利用すること」です。大三の姿勢を取るとき、弓の重みや弦の張力を腕や肩だけで支えようとすると、すぐに疲れてしまいます。ですが、体幹から弓を吊り下げるような感覚を持てば、力みなく安定した姿勢が作れます。これは肩や肘だけでなく、背中や腰の感覚とも関係しており、全身で弓を受け止める意識が必要です。

肩と肘を脱力させることは、弓道における美しい射形を作るためにも欠かせない要素です。無駄な力を入れず、必要なところだけを働かせる。このバランス感覚こそが、大三を自然で安定した動作に変えるための大きな鍵となります。

大三の肩・肩が上がる原因と対策

大三の動作において「肩が上がってしまう」ことは、射形全体の崩れや体への負担を引き起こす大きな要因です。特に左肩が不自然に上がってしまうケースは多く、次の引き分けや会の動作にも悪影響を及ぼします。ここでは、その原因と具体的な対策について解説します。

まず、肩が上がる最大の原因は、「弓を強く握りすぎていること」です。弓手に力が入りすぎると、連動して腕の筋肉が緊張し、そのまま肩へと伝わってしまいます。特に、親指と人差し指の間の「虎口」で弓を押しすぎると、腕全体が突っ張りやすくなり、肩が持ち上がる形になります。

次に考えられるのは、「左拳を動かす方向が間違っていること」です。多くの射手が、大三の初動で左拳を真横に動かそうとしますが、実はこれが肩を上げてしまう大きな原因です。左腕を的方向へ直線的に動かすと、肩甲骨が十分に動かず、肩がすくみやすくなります。正しい方向は「斜め前上」です。この動きにより、肩が自然と落ち、肩甲骨の可動域を活かした滑らかな動きが実現できます。

さらに、「姿勢の崩れ」も見逃せません。猫背や背中の丸まりがあると、肩が前に出て、結果的に上がりやすくなります。背筋を軽く伸ばし、骨盤を安定させることで、肩が上がりにくくなるだけでなく、大三全体のバランスが整いやすくなります。

実際の対策としては、まず「弓を軽く持つ」意識を持ちましょう。手の中に空間を残すようにして、弓を押しつけすぎないことが大切です。また、大三に入るときは、左拳を斜め上に押し出すようにし、肩がついていかないよう注意します。特に「脇の下を伸ばす感覚」を意識することで、肩の位置が安定します。

もう一つの有効な対策は「足踏みの見直し」です。両足の幅が狭すぎると上体が不安定になり、肩に力が入りやすくなります。少し広めに踏むことで、重心が下がり、肩をリラックスさせやすくなります。

このように、肩が上がってしまう原因はさまざまですが、共通しているのは「無意識の力み」が入りやすいという点です。その力みを一つひとつ取り除いていくことが、美しく、無理のない大三へとつながっていきます。

なぜ大三で肩が痛いのか?

大三で肩が痛くなる原因の多くは、力のかけ方や姿勢に無理があることにあります。特に「肩に力が入りすぎている状態」が続くと、筋肉や関節に過剰な負荷がかかり、痛みにつながります。これは初心者に限らず、経験者でも見直しが必要なポイントです。

まず一つ目の原因は、弓手側の肩が「押しすぎている」ことです。大三では弓を引き分ける準備として、弓手を的方向へ伸ばしていきますが、このとき拳だけで押そうとすると肩が前方に出てしまい、関節に負担がかかります。特に肩甲骨の動きが不足していると、肩関節が単独で動こうとし、その結果として炎症や痛みが起こりやすくなります。

また、「肩甲骨の動きが悪い」ことも見逃せません。本来、大三では肩甲骨が外側から後ろへと開くように動くことで、腕の動きをサポートします。しかし、姿勢が悪かったり、体幹の意識が弱いと、肩甲骨がうまく可動せず、無理に肩だけで引こうとしてしまうのです。

さらに、馬手側の動きにも原因があることがあります。馬手肘が下がってしまったり、逆に上がりすぎたりすると、左右のバランスが崩れて肩に偏った負荷が生じます。こうしたアンバランスは、肩に特定の方向の負担をかけるため、痛みの引き金となります。

対策としては、「肩甲骨を意識した引き方」を身につけることが重要です。肩そのものではなく、背中の中心から腕を動かすように意識することで、無理なく大三の姿勢を維持できます。また、日常の中で肩回りの柔軟性を高めるストレッチを取り入れることも効果的です。

肩の痛みは体からのサインです。そのサインに早く気付き、原因をひとつずつ取り除いていくことが、快適な射に近づくための第一歩となります。

大三の馬手の正しい使い方

大三において馬手(右手)の動きは、矢の方向性や射の安定感に大きく影響します。特に誤った動かし方や力の入れ方をしてしまうと、引き分けや離れにまで悪影響を及ぼします。正しい馬手の使い方を理解することは、美しい射型をつくる上で欠かせない要素です。

まず、馬手を構えるときに重要なのは、「自然な肘の高さと角度を保つこと」です。多くの初心者がやってしまいがちなのは、馬手肘を必要以上に後ろへ引いてしまい、結果として肘が上がりすぎることです。これでは肩が緊張しやすく、腕全体の動きがぎこちなくなります。馬手肘は、背中のラインとほぼ平行、かつやや下がった位置が理想的です。

また、手の内に無駄な力が入ってしまうと、離れの瞬間に矢がぶれる原因になります。握りこまず、親指と人差し指で軽く引っ掛けるような形を保ちつつ、残りの指は添えるだけにとどめましょう。このとき、馬手首は必要以上にひねらないこともポイントです。手首を過度に返すと、離れでの指の動きが妨げられ、弓の反発にうまく対応できなくなります。

もう一つ意識したいのが、「引き分けにつながる準備動作としての馬手の動き」です。大三では単に矢を持っているのではなく、すでに引き始めている意識が重要です。肘を背中の中心に向けて滑らせるように動かすことで、自然に引き分けへと移行しやすくなります。動きが連続していることが、結果的に力の無駄を省き、精度の高い射に繋がっていきます。

つまり、馬手の正しい使い方は「力まない」「方向を間違えない」「連続性を意識する」この3点に集約されます。これらを守ることで、射の安定性が向上し、無理なく大三の型を保てるようになるでしょう。

大三の射癖を改善する意識とは

大三で現れる射癖(しゃへき)は、多くの弓道家が直面する課題の一つです。この射癖はクセという言葉のとおり、無意識のうちに身についてしまうため、自分ではなかなか気づけないことが厄介です。改善するためには、まず「なぜその癖が出てしまうのか」を理解し、次に「どのような意識で修正していくか」を考える必要があります。

最もよく見られる射癖は、左右どちらかの肩が上がったり、拳の動きが不自然になったりするものです。例えば、馬手が外に逃げてしまう場合、それは大三での肘の方向が正しくないことが原因であることが多いです。あるいは、弓手が押しすぎて左肩が前に出てしまう場合もあります。

こうした射癖は「鏡や動画で自分の姿を確認する」ことで、はじめて自覚できるようになります。実際、練習仲間や指導者に指摘されて初めて気づくケースも少なくありません。つまり、「客観的に見る意識」を持つことが改善の第一歩となります。

また、癖を直すためには「何が理想なのか」を明確にイメージすることが大切です。漠然と「この癖をやめたい」と考えているだけでは、具体的な改善にはつながりません。理想的な大三の型、馬手や弓手の位置、肘の張りなどを意識しながら、「どうすればそこに近づけるか」を自分なりに分析していく必要があります。

もう一つ大切なのは、「焦らず取り組む」姿勢です。癖は一朝一夕では治りません。短期間で変えようとすると、逆に他の動作に悪影響が出てしまうこともあります。あえて段階的に、一つの癖に集中して取り組むことで、少しずつ安定した射型が形成されていきます。

つまり、大三の射癖を改善するには、まず自覚し、理想像を描き、焦らず丁寧に取り組むこと。この3つを意識するだけで、射の完成度は着実に高まっていくはずです。

大三の弓道における正しい形と意識の総まとめ

-

大三の位置は両腕のバランスと矢の水平を基準に取る

-

妻手は額から拳一個半ほど離れた位置が適切

-

弓手の肘は的方向に自然に向けて押し開く

-

肘の張りは筋肉の働きで自然に出るのが理想

-

右肘は斜め後方、左肘は軽く的方向へ向ける

-

大三の高さは矢が地面と水平になる位置を基準にする

-

手首が曲がる原因は取り懸けと押し方向の誤りにある

-

手の内は握りすぎず自然な角度で弓を支える

-

肩と肘に力が入ると全体が硬直し射が崩れる

-

弓を構える際は肩甲骨の動きを意識することが重要

-

肩が上がるのは拳の動きと押し方のミスによるもの

-

大三がきついのは力の使い方と動作の断絶に原因がある

-

馬手肘の位置と方向が射の安定性に直結する

-

射癖を改善するには客観視と理想の明確化が必要

-

弓を「骨格で支える」意識が力みを防ぐコツ

関連記事:弓道 引き尺を安定させる秘訣!初心者必見の基礎知識

人気記事:安土整備のやり方を基礎から丁寧に解説