胴造りの重要性を徹底解説!三重十文字と丹田との関係も紹介

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道における「胴造り」は、射の精度や安定性を大きく左右する重要な動作です。しかし、見た目にはシンプルなこの所作に、多くの弓道修練者が悩みを抱えています。とくに、初めて本格的に学び始めた人や、審査を控えている方にとっては、「胴造りのコツ」や「胴造りの注意点・気をつけること」が分からず、感覚的な理解にとどまってしまうケースも少なくありません。

本記事では、「胴造りの重要性」に触れながら、正しい姿勢をつくるために必要な考え方や動き方、そして「胴造りを安定させるトレーニング」について詳しく解説していきます。また、「審査対策。胴造りを説明しなさい」といった問いにも対応できるよう、理論的な解説も含めています。

さらに、胴造りの型を理解するうえで役立つ「五胴とは」といった基本知識も紹介しながら、射の安定性を高めたい方が見落としがちなポイントも丁寧に取り上げます。これから弓道を深く学びたい方、胴造りで壁を感じている方にとって、実践に活かせる内容をまとめました。

記事のポイント

-

胴造りの基本的な動作とその目的がわかる

-

正しい姿勢や重心の取り方が理解できる

-

胴造りの注意点やよくある失敗が把握できる

-

安定した胴造りを身につけるための練習方法が学べる

胴造りの基本と重要性を理解しよう

-

胴造りの重要性と弓道の関係

-

胴造りのコツを押さえるには

-

胴造りの注意点・気をつけること

-

胴造りを安定させるトレーニング

-

胴造りの基礎になる足踏みの整え方

胴造りの重要性と弓道の関係

胴造りは、弓道において射そのものの精度と安定性を左右する極めて重要な要素です。見た目には地味な動作に感じるかもしれませんが、射の基盤を築く役割を担っており、胴造りが不十分であると、後のすべての動作にズレが生じます。

そもそも弓道の基本動作「射法八節」は、流れるような一連の所作から成り立っています。その最初の動作である「足踏み」の次に行うのが「胴造り」です。つまり、胴造りとは上半身の構えを整える段階であり、ここで正しい姿勢ができていなければ、いくらその後の動作を丁寧に行っても効果は半減してしまいます。

例えば、胴造りの際に背筋が曲がっていたり、肩の位置が左右でズレていたりすると、弓を引く際に左右のバランスが崩れます。その結果、矢の方向が不安定になり、的中率が大きく下がってしまうのです。また、重心が正しく腰の中央に定まっていない場合、離れの動作で体がぐらつき、残心も乱れがちになります。

一方、しっかりとした胴造りができていれば、体の軸が安定し、弓の力を無駄なく全身で受け止めることが可能です。こうした姿勢は見た目の美しさにもつながり、審査や試合において高く評価されるポイントになります。

このように考えると、胴造りは単なる「準備動作」ではなく、正確で美しい射を実現するための「骨組み」と言えるでしょう。弓道の稽古を積む中で、まず意識すべきなのがこの胴造りであり、繰り返し丁寧に取り組むことが上達への近道となります。

胴造りのコツを押さえるには

胴造りの動作を正確に行うためには、いくつかの押さえるべきコツがあります。これらを意識することで、上半身のブレを抑え、安定した射形を保てるようになります。

まず、最初に意識したいのが「背筋をまっすぐに伸ばす」ことです。とはいえ、単純に力を入れて背筋を反らすのではありません。あごを軽く引き、首の後ろから背中にかけてを自然に引き上げるような感覚で姿勢を整えることが大切です。無理に背中を反らそうとすると、背筋に過度な力が入り、かえって肩が緊張してしまいます。

次に重要なのが、「肩の位置を整える」ことです。両肩を耳から垂直に下ろすように意識することで、肩回りの筋肉がリラックスし、弓を引く動作がスムーズになります。肩が浮いていたり、左右で高さに違いがあると、弓の力がどちらか一方に偏ってしまい、矢が真っ直ぐ飛びません。

さらに「足裏の重心を均等に保つ」ことも見逃せないポイントです。足裏全体に体重が乗っているかを確認し、つま先やかかとに偏りすぎないよう注意します。特に、足の中心に近い部分(母指球)を意識すると、自然と体が前傾しすぎず、安定した立ち姿勢を作りやすくなります。

また、意識を丹田(おへその下あたり)に集めることで、全身の力みが抜け、落ち着いた所作が可能になります。丹田に意識を置くとはいっても、強く力を入れる必要はありません。あくまで心の重心を下に持っていくような感覚で構いません。

これらのコツを身につけることで、胴造りの精度が高まり、弓道全体の質が一段階向上します。動作そのものは簡素でも、その中に込める意識の深さが結果に直結してくるのです。

胴造りの注意点・気をつけること

胴造りを行う際には、いくつかの注意点を意識しておかないと、姿勢が崩れたり、次の動作に悪影響を与えてしまうことがあります。特に初心者がやりがちなミスを事前に把握しておくことが、正しい動作習得への近道になります。

最もよくある失敗が「お腹が前に出てしまう」ことです。この状態では腰が反り返るため、体の軸が後方にずれ、弓の力を正しく受け止めることができません。背中の筋肉が過剰に緊張し、腕の可動域も狭くなってしまいます。こうならないためには、軽くお腹を引き締め、骨盤を立てるような感覚を持つことが大切です。

また、「肩が上下にずれる」ことにも注意が必要です。弓を左膝に置く際、左肩が持ち上がってしまうケースはよく見られます。このようなズレがあると、三重十文字(肩・腰・足の三本の横線)が崩れ、射形に大きな影響を与えます。両肩の高さを均一に保ち、首の後ろから背骨にかけてのラインが真っ直ぐ通っているか確認しましょう。

一方で、「力み過ぎ」も問題です。正しい胴造りは、筋肉を無理に使って固めるものではありません。特に、背中や腹部に力が入り過ぎると、横隔膜が緊張し、呼吸が浅くなってしまいます。呼吸が乱れると精神的な動揺にもつながり、射に集中できなくなります。このため、姿勢は整えても、身体はリラックスさせておく必要があります。

そしてもう一つ、足裏のバランスにも注意しましょう。重心が左右どちらかの足に偏っていると、弓を引く際に体が傾きやすくなります。両足の裏全体で床をとらえ、ふくらはぎから太もも、腰へと自然につながる意識を持つことで、体全体が安定します。

このように、胴造りは見た目以上に多くのポイントがある繊細な動作です。正しくできているかどうかは、自分では分かりにくいことも多いため、定期的に鏡や動画で確認したり、指導者からのフィードバックを受けることもおすすめです。

胴造りを安定させるトレーニング

胴造りの安定を高めるには、日頃から体幹や姿勢を意識したトレーニングを取り入れることが効果的です。胴造りは、静止した姿勢の中に安定と柔軟性を同時に求められるため、見た目以上に筋力とバランス感覚が必要とされます。特に上半身と下半身をつなぐ体幹の強化が、射のブレを防ぐカギになります。

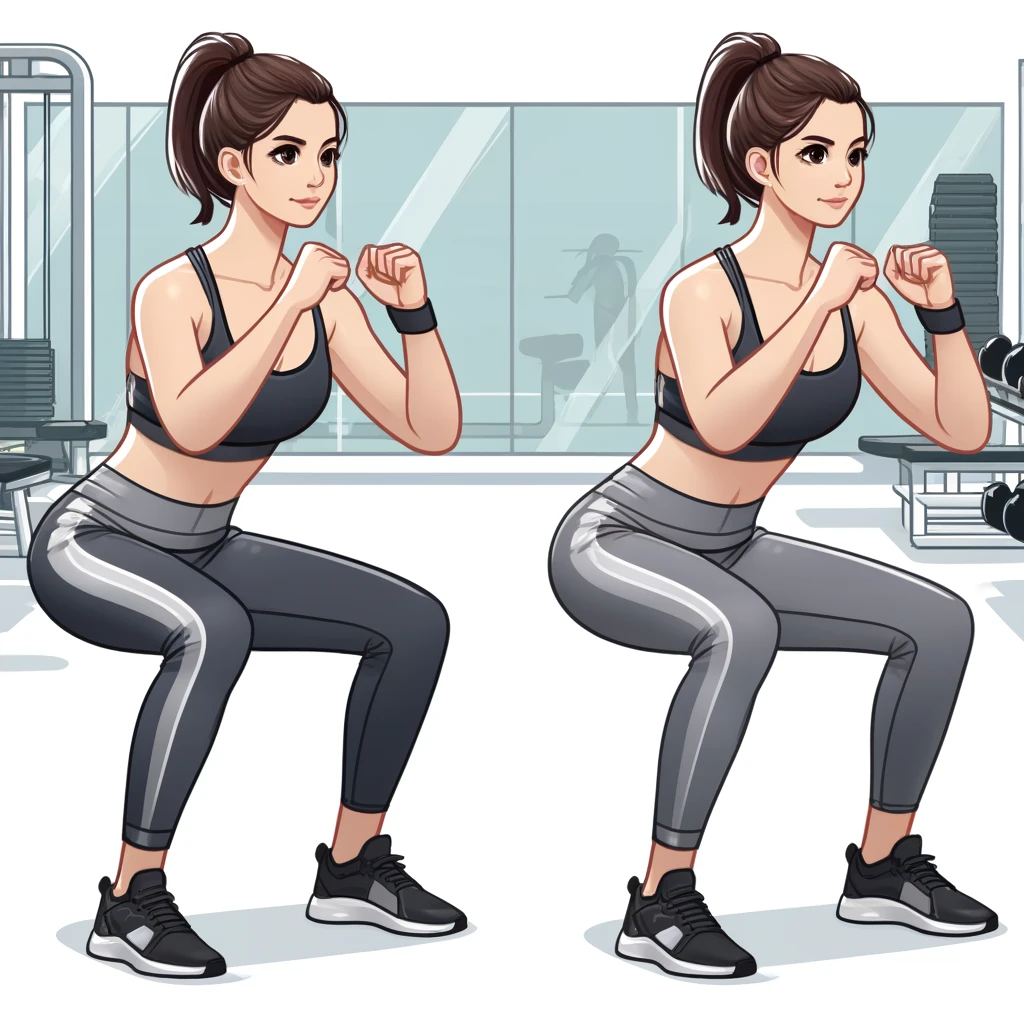

そこでおすすめしたいのが、「プランク」や「クランチ」などの体幹トレーニングです。プランクはうつ伏せで肘とつま先で体を支えるシンプルな運動ですが、腹筋、背筋をバランスよく鍛えることができます。これにより、胴の中心である腰周りの安定感が増し、射の最中に軸がぶれにくくなります。クランチは腹直筋を中心に刺激する運動で、特に下腹部に意識を集める練習として有効です。弓道で重要な丹田の意識にもつながります。

また、「バックエクステンション」という背筋を鍛える運動も有効です。うつ伏せの状態で上半身を起こす動作で、脊柱起立筋を鍛えることができます。この筋肉は、胴造りで背骨を自然に伸ばし、姿勢を保つ上で非常に大切な役割を果たします。

下半身を支えるには、スクワットも欠かせません。両足で踏み込む際に使う太ももと臀部の筋肉を強化することで、足元の安定感が増します。膝の裏をしっかり伸ばす動作にもつながるため、正しい胴造りを支える基盤となります。

ただし、これらのトレーニングはやみくもに行えばよいというわけではありません。無理のない回数から始め、正しいフォームで続けることが大切です。姿勢を崩したまま回数をこなしても、胴造りに必要な筋肉には効果的に働きません。

このように、胴造りを安定させるためには、日常的な体幹・筋力トレーニングの積み重ねが必要不可欠です。筋肉だけでなく、体を正しく動かす感覚を養うことで、自然と姿勢も整い、射の精度にも良い影響をもたらします。

胴造りの基礎になる足踏みの整え方

胴造りの安定性を高めるためには、まずその土台となる「足踏み」が正しくできている必要があります。足踏みとは、弓を引く際の立ち位置を定め、体全体のバランスを整えるための動作であり、上半身の姿勢を支える基本となるものです。

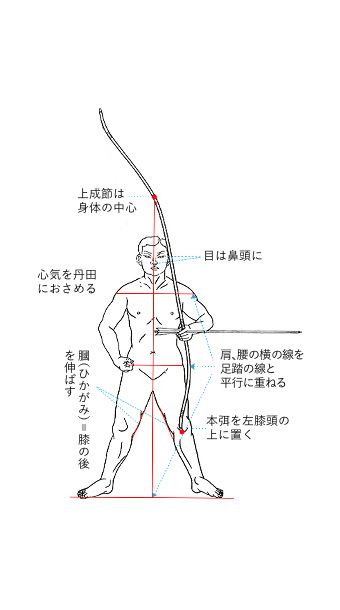

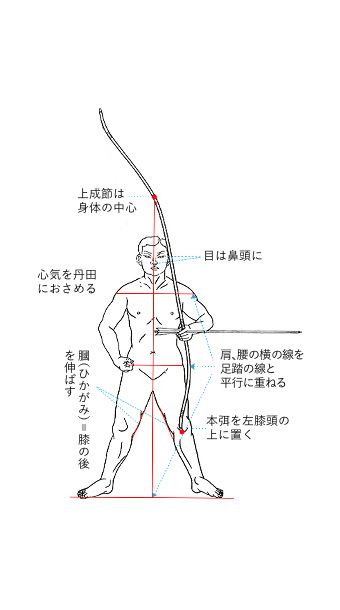

足踏みでは、両足を外八文字(60度前後)に開き、自分の矢束を目安とした幅を取ります。このとき、両足の親指の先端が、的の中心と直線上に並ぶように意識してください。こうすることで、的に対する向きが自然と正面に整い、後の動作でもズレが生じにくくなります。

重心の位置も非常に重要です。体重はつま先やかかとに偏ることなく、足裏全体に均等に乗るようにしましょう。多くの人が無意識に前後どちらかに体重を寄せてしまう傾向がありますが、それでは体が前のめりになったり後ろに反ったりして、胴造りの姿勢が崩れやすくなります。意識的に母指球からかかとまでを使い、重心が中央に落ちていることを確認するようにします。

また、膝の裏を伸ばすことも忘れてはいけません。膝が緩んでいたり曲がっていると、腰の安定感が損なわれます。そのため、足踏みの段階から太ももの裏側に軽く張りを持たせ、立ち姿勢をしっかり保ちます。これにより、胴造りで腰を据える感覚がつかみやすくなります。

足踏みの際にありがちな失敗は、「足元ばかりを見てしまうこと」です。正しい位置を取ろうとするあまり、下を向いて姿勢が崩れてしまうと、本末転倒です。的を見たまま動作を行い、視線は水平に保ちましょう。これによって、頭の位置が安定し、胴造りの際の首の伸びや背筋のラインも自然に整います。

足踏みは一見単純に見えますが、胴造りだけでなく弓構えや引分けにも影響を与える重要な動作です。足元が安定していなければ、どれだけ上半身を整えても全体の射形に安定感は生まれません。だからこそ、足踏みを軽視せず、毎回丁寧に行う意識が必要です。こうした細やかな姿勢づくりの積み重ねが、胴造りをはじめとする弓道全体の質を大きく左右します。

胴造りの型と評価基準をおさえよう

-

審査対策。胴造りを説明しなさい

-

胴造りと三重十文字の関係性

-

胴造りにおける丹田の意識とは

-

胴造りの安定に影響する五胴とは

-

胴造りでありがちな失敗パターン

-

胴造りを整える日常の姿勢改善法

審査対策。胴造りを説明しなさい

弓道の審査では、動作の正確さだけでなく、所作の意味や目的を正しく理解しているかどうかも見られます。「胴造りを説明しなさい」という問いが出された場合は、単に姿勢を整えること以上の内容を、明確かつ論理的に説明できる必要があります。

胴造りとは、射法八節のうち「足踏み」の次に行う動作で、上半身の構えを定めるものです。足で作られた下半身の安定を土台にしながら、胴体を正しく上に乗せていきます。主な動作としては、腰を据え、両肩を沈め、背骨と項(うなじ)を真っすぐに伸ばし、重心を腰の中央に収め、心気を丹田に静かに落ち着けることが挙げられます。

この動作は、見た目には地味ですが、行射全体の根幹を形作る非常に重要な工程です。胴造りが不十分であると、その後に続く「弓構え」「打起こし」「引分け」などの動作に影響し、射形が乱れてしまいます。また、審査では「見た目の美しさ」だけでなく、「理にかなった安定感」や「無駄のない動き」も評価されるため、胴造りを正確に説明できることは重要な加点要素となります。

説明の際は、胴造りの目的を「上半身の安定」としたうえで、次のように要点を整理すると良いでしょう。

-

足踏みの上に正しく胴体を置くこと

-

肩を落とし、背筋を伸ばして上下の軸をつくること

-

心と身体の中心を丹田に集めて静かな気持ちで臨むこと

-

弓の位置や手の形などの所作も含め、全身が調和していること

このように整理して答えることで、胴造りに対する理解の深さと、技術だけでなく理論に基づいた説明力を示すことができます。審査では、形とともに言葉での表現力も問われるため、普段の稽古から理論的な視点を持っておくことが大切です。

胴造りと三重十文字の関係性

弓道において「三重十文字」という言葉は、正しい射形の基準を示す重要な概念です。これは、体の各部において三本の横の線と一本の縦の線が、すべて正しく交差している状態を意味します。そして、この三重十文字を完成させる最初の動作が、まさに胴造りです。

三重十文字とは具体的に、(1)両肩を結ぶ線、(2)両腰の骨を結ぶ線、(3)両足の土踏まずを結ぶ線という三本の横の線と、(4)頭頂から足裏までを貫く縦の軸から成り立ちます。この交点が一枚の板のように真っすぐに揃っていれば、体全体のバランスが整っていると判断できます。

胴造りでは、まずこの「横の三線」を意識することが大切です。肩の高さが不均等だったり、腰が片方に傾いていたりすると、十文字が崩れてしまいます。また、重心がどちらかの足に偏っていても、土踏まずを結ぶ線が斜めになり、正しい構えができません。さらに縦の線がぶれると、姿勢に安定感がなくなり、射全体が不安定になります。

そのため、胴造りの段階で三重十文字を意識して形を整えることで、その後の動作が自然とスムーズに流れ、矢の飛び方や的中率にも良い影響を与えます。例えば、左右の肩をきちんと落とし、胸を開いた姿勢をとることで、肩のラインが整い、弓を引く際の負担も減少します。

このように、三重十文字は単なる理論ではなく、実際の動作に直結する実践的な要素です。胴造りを正しく行うことで三重十文字が整い、安定した射形が生まれます。逆に言えば、胴造りが曖昧である限り、三重十文字の完成も望めません。日頃から三重十文字を意識しながら胴造りを行うことで、自然と美しい射形が身につくでしょう。

胴造りにおける丹田の意識とは

弓道において「丹田(たんでん)」という言葉はよく登場しますが、これは単なる身体の部位の名称ではなく、心と身体を結びつける重要な意識の中心です。胴造りの動作においても、この丹田への意識は非常に重要な役割を果たします。

丹田とは、へその下およそ3cm〜5cmの位置にあるとされる身体の内部の一点で、古来より気の集まる場所、または重心の中心として捉えられてきました。胴造りにおいてこの丹田に意識を集中させることは、精神を静め、体の軸を内側から整える効果があります。

このとき、誤解してはいけないのは、丹田に「力を入れる」のではなく、「意識を集める」ということです。力んで下腹部を固くするのではなく、自然な呼吸とともに気持ちを丹田に落とすようにします。これによって身体全体の無駄な緊張が抜け、自然体での射が可能になります。

例えば、射の最中に緊張して呼吸が浅くなると、肩や胸に力が入りやすくなり、引き分けや離れの動作に影響を及ぼします。しかし、丹田を意識して呼吸を深く整えることで、上半身の力が抜け、肩のラインも落ち着いた状態を保てます。この結果、弓を引く際にもスムーズな動作が可能となり、射形が安定していきます。

さらに、丹田への意識は精神面にも大きな影響を与えます。試合や審査といった緊張感のある場面でも、丹田に意識を置いて立つことで、動じない心構えが自然と身につきます。この「気を丹田に収める」という考え方は、単に姿勢を整える以上に、弓道における“心技体”の「心」と「体」をつなぐ核とも言えるでしょう。

このように、胴造りにおける丹田の意識とは、単なる姿勢の一部ではなく、射全体の安定性と精神の安定を同時に支える重要な要素です。日々の稽古の中で、動作と呼吸の一体感を意識しながら、丹田に心を置く習慣を育てていくことが大切です。

胴造りの安定に影響する五胴とは

弓道では、胴造りの姿勢を分類する際に「五胴(ごどう)」という考え方があります。これは、上半身の傾きや体重のかかり方によって、胴の姿勢を5つに分類したもので、それぞれに特徴や目的があるとされています。胴造りを正しく行うには、この五胴を理解し、自分の姿勢がどの型に当たるのかを把握しておくことが欠かせません。

五胴には、「中胴(ちゅうどう)」「反る胴」「伏す胴」「懸かる胴」「退く胴」の5つがあります。この中で理想とされるのは「中胴」で、身体がまっすぐに立ち、前後左右に偏りのない最も安定した姿勢です。弓道では、射の基本である「十文字」を実現するために、この中胴が基準とされることが多いです。

一方、反る胴は上体が後ろに反った姿勢で、遠くの的を狙う場面や、構えが浅いときに現れやすくなります。伏す胴は逆に、上体が前に傾きすぎてしまった状態で、腹に力が入りすぎると起こります。懸かる胴は体が的方向へ傾く姿勢で、力が前に流れすぎた結果生じます。退く胴は体が的とは反対方向に傾いている状態で、緊張や不安定な足踏みから生じやすい傾向があります。

これらのうち、中胴以外の姿勢になると、射における重心がズレてしまい、弓を引く際に肩や腰に無駄な力が入ってしまいます。見た目に分かりづらくても、射型が乱れ、的中率の低下にもつながるため、細かな観察が重要です。

このように、五胴の特徴とそれぞれの姿勢が与える影響を知ることで、自分の胴造りを見直すきっかけになります。日頃の稽古では、指導者の視点だけでなく、自身の体感としてどの胴に近いかを理解しながら取り組むことで、より安定した射につながります。

胴造りでありがちな失敗パターン

弓道初心者だけでなく、ある程度経験を積んだ射手でも、胴造りにおける失敗は少なくありません。その原因の多くは、姿勢の取り方に対する誤解や、身体の力の入れ方に関する誤った意識にあります。ここでは、胴造りでよく見られる失敗パターンを取り上げ、改善のヒントとともに解説していきます。

まず多いのは「お腹が前に出てしまう」パターンです。これは、胸を張りすぎたり、下腹に余計な力を入れてしまうことで起こりやすくなります。お腹が前に突き出ると、重心が後ろに下がり、背骨のラインが崩れてしまいます。その結果、射の際に腰の動きが不自然になり、力が上半身に逃げてしまうのです。

次に、「背中が丸まっている」状態もよくある誤りです。特に背筋が弱い人や、普段から猫背の傾向がある人に見られます。背中が丸くなると、肩の位置が前に出て、三重十文字が崩れてしまいます。これにより、弓を引く際の動作に無理が生じ、離れが乱れる原因となります。

また、「肩が上がっている」ケースも見逃せません。肩に力が入ったまま胴造りを行うと、僧帽筋が緊張し、射の一連の動作がスムーズにいかなくなります。特に、初心者は「姿勢を良くしよう」とする意識が強く、無意識のうちに肩を引き上げてしまうことがあります。

このような失敗を防ぐには、鏡を使って自分の姿勢を確認したり、動画撮影で第三者的な視点からチェックすることが効果的です。また、呼吸を整えることも重要で、深くゆっくりとした呼吸を意識することで、無駄な力が抜け、自然な姿勢を取りやすくなります。

胴造りは「静かな動作」であるがゆえに、体のどこかに無理や偏りがあっても気づきにくいものです。だからこそ、丁寧に一つ一つのポイントを確認し、継続して修正していくことが大切です。

胴造りを整える日常の姿勢改善法

胴造りの精度を高めるためには、道場での稽古だけでなく、日常生活における姿勢への意識も重要です。なぜなら、普段の姿勢の癖がそのまま射型に反映されてしまうからです。ここでは、日常の中で実践できる、胴造りに直結する姿勢改善のポイントをご紹介します。

まず注目すべきは「座り方」です。長時間のデスクワークやスマートフォンの使用などにより、猫背になってしまっている人は少なくありません。猫背は背骨の自然なカーブを崩し、肩が前に入ってしまうため、胴造りでも背中が丸くなる癖が出てしまいます。これを防ぐには、椅子に座る際、骨盤を立てて座るように意識し、背もたれに寄りかからず、腰で支える感覚を持つことが効果的です。

次に改善したいのは「立ち姿」です。胴造りでは体の軸が真っすぐであることが求められるため、日常でも左右の足に均等に体重を乗せ、肩が上がらないように立つ習慣をつけましょう。片足重心になりやすい人は、無意識のうちに腰や肩の高さにズレが生じやすく、それが胴造りのバランスにも悪影響を与えます。

また、「呼吸と意識の置き方」も見逃せません。胴造りでは丹田に意識を集めることが求められますが、これは単に下腹に力を入れることではありません。日常の呼吸を深く、腹式呼吸にすることで、自然と丹田周辺の筋肉が安定していきます。朝や就寝前に軽く腹式呼吸を行うだけでも、身体の中心を感じやすくなるためおすすめです。

さらに、ウォーキングや軽い体幹トレーニングも、胴造りの安定感につながります。例えば、片足立ちでバランスをとる練習は、足踏みから胴造りに至るまでの軸を保つ練習になります。プランクなどの体幹トレーニングも、腹部や背筋の筋肉を整えることで、自然と正しい姿勢を取りやすくなります。

このように、胴造りの精度は日常の身体の使い方に大きく左右されます。普段の姿勢を意識して整えることで、道場での稽古にも好影響が出てくるはずです。継続して習慣化することが、結果的に胴造りの安定と美しさにつながっていきます。

胴造りの基本から応用までを整理する総まとめ

-

胴造りは射の安定性と精度を支える根幹の動作

-

正しい胴造りができないと射形全体にズレが生じる

-

胴造りでは背筋を自然に伸ばし、肩の力を抜くことが大切

-

足裏の重心を均等に保つことで姿勢が安定する

-

丹田に意識を集めることで無駄な力みを防ぎ心も落ち着く

-

肩や腰の位置を揃えることで三重十文字が整う

-

力みすぎや猫背などの癖が胴造りを乱す原因となる

-

プランクやスクワットなど体幹トレーニングが有効

-

足踏みを正確に行うことで胴造りの土台が整う

-

審査対策として胴造りの目的と要点を言語化しておく

-

五胴の分類を理解し、自分の癖を客観的に把握する

-

姿勢の崩れは射形の乱れと的中率低下に直結する

-

日常生活での座り方や立ち方が射に影響を与える

-

呼吸を深く整えることで身体の中心が安定する

-

動画や鏡で姿勢を客観視する習慣が修正の助けとなる

関連記事:弓道の三重十文字の基本と正しい姿勢の作り方

人気記事:弓道の五重十文字の意味と重要性を詳しく解説【審査対策あり】