弓道の流派ごとの射法と打起しの違いを徹底解説

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道は日本の伝統武道の一つであり、数多くの流派が存在します。各流派は独自の歴史や特徴を持ち、それぞれの射法や礼法に違いがあります。弓道の流派は大きく「礼射系」と「武射系」に分かれ、礼法を重んじる「小笠原流」や実戦向きの技術を重視する「日置流」などが代表的です。また、近代に成立した「本多流」や精神性を重んじる「大射道教」などもあり、学ぶ流派によって稽古内容や目指す精神性が大きく異なります。

本記事では、弓道の流派ごとの成り立ちや発展、特徴について詳しく解説します。さらに、礼射系と武射系の違い、流派ごとの射法の違い、そして現代まで続く流派とその保存会についても触れていきます。流派ごとの違いを知ることで、自分に合った学び方や稽古法を見つける手助けになるでしょう。

これから弓道を始めたい方、あるいは既に学んでいる方でも、流派の違いを深く知ることで技術の向上だけでなく、心の鍛錬にも役立つはずです。それでは、弓道の流派の奥深い世界へご案内します。

記事のポイント

-

弓道の流派の成り立ちと発展、礼射系と武射系の違い

-

代表的な弓道流派の歴史と特徴、各流派の射法の違い

-

近代に成立した新しい流派とその思想

-

現在も残る流派や保存会による伝統の継承方法

弓道の流派の歴史と分類について

-

流派の成り立ちと発展

-

礼射系と武射系の違いとは

-

小笠原流の歴史と特徴

-

日置流の歴史と特徴

-

その他の代表的な弓道 流派

流派の成り立ちと発展

弓道における流派は、歴史の中で生まれ、時代とともに発展してきました。日本の弓術は古代より狩猟や戦闘の道具として使われていましたが、平安時代以降、儀礼や武士の訓練としても重要な役割を果たすようになりました。その結果、弓の使い方や思想が異なるさまざまな流派が生まれました。弓道の流派は、単に弓の引き方を教えるだけでなく、精神の修練や礼儀作法も含めた総合的な技術とされています。

弓道の流派の成り立ちには、大きく分けて二つの系統があります。それが「礼射系」と「武射系」です。礼射系は主に儀式や礼法を重視する流派であり、弓道を通じた心身の鍛錬や美しい所作を目指しています。代表的な流派としては「小笠原流」があります。小笠原流は鎌倉時代に小笠原長清によって始まり、礼法を重んじた弓術として長く続いてきました。打起しの形式も正面から行う「正面打起し」が特徴で、流鏑馬などの騎射も重要な要素です。

一方、武射系は戦場での実戦を想定した流派です。敵を正確に射抜く技術や矢の貫通力を重視しており、代表的な流派は「日置流」です。日置流は室町時代に日置弾正政次によって確立され、特に「斜面打起し」という技法が特徴です。これは戦場での実用性を重んじたもので、敵の動きを把握しやすいように弓を構えるスタイルです。

時代が進むにつれて、これらの流派は細分化され、多くの分派が生まれました。特に日置流は複数の派生流派を生み、地域ごとに独自の発展を遂げました。例えば、尾州竹林派、紀州竹林派、印西派、雪荷派などがその代表です。これらの流派は、それぞれ独自の教えを持ち、地域の武士たちに伝えられました。

また、江戸時代には「弓術」から「弓道」へと進化し、心身の鍛錬や精神修養の意味が強まりました。戦のための武術としての弓ではなく、礼を重んじ、心を鍛える道として発展したのです。この流れを受け、明治時代には弓道が学校教育にも取り入れられ、さらに昭和期には全日本弓道連盟が設立され、全国的な統一射法が制定されました。

現在も、弓道の流派はその伝統を守りながら、多くの門弟に引き継がれています。各流派ごとに稽古の方法や精神のあり方に違いがありますが、どの流派も共通して「心身の鍛錬」を目指していることに変わりはありません。これにより、弓道は単なる競技を超えて、人間としての成長を目指す武道として評価されています。

礼射系と武射系の違いとは

弓道の流派は大きく「礼射系」と「武射系」の二つに分類されます。この違いは、流派の目的や弓の引き方、精神のあり方に深く関わっています。礼射系は主に礼法や儀式を重視し、精神の鍛錬や美しい所作を目指します。代表的な流派としては「小笠原流」があり、鎌倉時代から続く長い歴史の中で礼法を極めてきました。

礼射系の弓道は、戦場での実戦を意識するのではなく、心を落ち着かせ、内面の成長を重んじることが特徴です。例えば、弓を引く一連の動作の中でも、特に「足踏み」や「打起し」などの姿勢が整っているかが重要視されます。流鏑馬や矢渡しといった儀式も、この礼射系の伝統の中で行われます。射法も正面からゆっくりと構える「正面打起し」が特徴で、流れるような美しい動作が求められます。

一方、武射系は戦場での実践を意識した弓道です。礼儀や美しい所作よりも、的中率や矢の貫通力を重視します。代表的な流派としては「日置流」があり、室町時代に日置弾正政次によって確立されました。日置流は戦場で敵を確実に射抜くため、斜面から弓を引く「斜面打起し」が特徴です。これは、敵の動きを素早く捉えやすくするための実践的な射法です。

礼射系と武射系の違いは、射法だけでなく精神面にも現れます。礼射系が「心の静けさ」を重んじるのに対し、武射系は「的中の精度」や「瞬発力」を重要視します。そのため、稽古の内容も異なり、礼射系は長時間の所作の確認や精神統一に重点を置き、武射系は短時間での的中精度を高める訓練が中心となります。

現代の弓道においても、この二つの流派の違いは色濃く残っており、どちらを学ぶかで習得する技術や精神性が異なります。どちらも弓道の奥深い世界を体現していますが、最終的にはどの道を歩むかは個人の目指す方向性次第と言えるでしょう。

小笠原流の歴史と特徴

小笠原流は、鎌倉時代に小笠原長清によって始められた弓道の流派です。日本の弓術の中でも特に古い歴史を持ち、「礼射系」の代表として知られています。小笠原長清は鎌倉幕府の御家人として仕え、弓馬術礼法を体系化しました。その後、室町時代には小笠原貞宗・常興によって大成され、江戸時代には幕府の礼法を司る役職として、全国にその教えが広まりました。

小笠原流の最大の特徴は、礼法を重んじる射法です。弓を引く一連の動作には、すべて厳格な礼儀作法が求められます。例えば、矢を番える動作や打起しの姿勢、引き分けの所作に至るまで、すべてが流れるような動作で行われなければなりません。特に「正面打起し」という構え方は、小笠原流の象徴です。これは、真正面からゆっくりと弓を引き、的を見据える射法で、戦場ではなく儀式的な美しさを追求しています。

また、小笠原流は「礼法の小笠原」とも言われるように、礼儀作法を極めることに重きを置きます。流鏑馬(やぶさめ)や笠懸(かさがけ)などの騎射の技術も継承されており、これらは現在でも神社の祭事などで行われています。

現在も全国各地に小笠原流の教室が存在し、多くの門弟によってその伝統が守られています。単なる弓の技術だけでなく、精神的な修練や人間形成を重視する小笠原流は、弓道の世界で特別な存在として続いているのです。

日置流の歴史と特徴

日置流(へきりゅう)は、日本の弓道を代表する流派の一つであり、武射系の中でも特に実戦的な技術を重視することで知られています。日置流の歴史は室町時代に遡ります。創始者である日置弾正政次(へき だんじょう まさつぐ)は、当時の戦場で効率よく敵を射抜くための技法を極め、それを体系化しました。彼の射法は後に多くの弟子によって継承され、戦国時代には戦場での重要な技術として広まりました。

日置流の最大の特徴は、「斜面打起し」という構え方です。これは弓を正面ではなく斜めに構える技法で、視界の広さを確保しながら矢を放つことができます。戦場では敵の動きが速く、周囲の状況も刻々と変わるため、正面で構えるよりも斜めの方が即応しやすいのです。また、この技法は敵の位置や動きに合わせて微調整がしやすく、戦闘において極めて実用的なものでした。

日置流はさらに複数の派に分かれ、それぞれの地域や時代の影響を受けて独自の進化を遂げてきました。代表的な分派として、尾州竹林派、紀州竹林派、印西派、雪荷派、道雪派などがあります。例えば、尾州竹林派は尾張藩に伝わり、紀州竹林派は紀州藩で発展しました。また、印西派は精密な射法を追求し、雪荷派は美しい射形を重視しています。これらの派は、日置流の教えを受け継ぎつつも、各地域で独自の特徴を持つようになりました。

また、日置流の射法は「的中率」と「貫通力」を重視しています。戦場で敵を射抜くためには、単に矢が当たるだけではなく、防具を貫通する力が必要でした。そのため、日置流では強い弓を引く技術や正確な射法を徹底的に鍛錬します。特に「矢の走り」と呼ばれる、矢が放たれた後に真っすぐ進む技術が重要視されており、この技術の精度が戦場での生死を分けたとも言われています。

現在も日置流は多くの門弟に受け継がれ、国内外で稽古が行われています。日本全国に保存会や道場があり、その伝統を守り続けています。武道としての弓道の実戦性を求める人々にとって、日置流の射法は非常に魅力的であり、武射系の代表として多くの弓道家に支持されています。

その他の代表的な弓道の流派

弓道の世界には、前述した「小笠原流」や「日置流」以外にも、多くの伝統的な流派が存在しています。それらは地域ごとに発展し、独自の技法や教えを継承してきました。ここでは、代表的な流派について詳しく説明します。

まず挙げられるのが「武田流」です。武田流は安土桃山時代に細川藤孝(幽斎)に伝授され、江戸時代には熊本藩で保護されました。この流派は特に騎射(馬に乗った状態での弓射)を重視しており、現代でも流鏑馬(やぶさめ)や笠懸(かさがけ)などの伝統行事でその技術を見ることができます。武田流は礼法と実戦技術の両方を大切にしている点が特徴です。

次に「大和流」です。大和流は江戸時代初期に森川香山によって創始された流派で、日置流寿徳派を学んだ森川が、諸国を遊歴して得た知識をもとに独自の技法を作り上げました。この流派の最大の特徴は、神道思想を重んじている点です。儒仏の思想も織り交ぜているため、射法だけでなく精神の修養も重要視されています。

また「本多流」も近代の弓道に大きな影響を与えた流派です。本多流は大正時代に本多利実の弟子たちによって創始されました。日置流の技法を基にしながらも、正面打起しを取り入れ、弓道教本に掲載される標準的な射法の基礎を築いた流派でもあります。戦前には大いに流行し、多くの門弟を生み出しました。現在でも生弓会という団体を通じて、その教えが継承されています。

さらに「逸見流」や「鹿島流」、「伴流」、「紀流」、「秀郷流」、「太子流」などの古流もありますが、現在では保存会を中心に細々と伝承されているものが多いです。これらの流派は、地域色が強く、かつては武士の間で盛んに行われていました。特に「鹿島流」は茨城県の鹿島神宮で行われていた流派で、神事としての弓射が特徴的です。

これらの流派は現在も一部の保存会や伝統行事を通じて継承されています。弓道の歴史を知るうえで、これらの流派の存在を理解することは非常に重要です。それぞれの流派には独自の精神性や技法があり、どれを学ぶかで弓道の理解も大きく変わってきます。

弓道の流派ごとの射法と特徴

-

弓馬故実の流派の特徴

-

射法重視の流派とは

-

流派ごとの打起しの違い

-

流派の射法が上達に与える影響

-

流派の選び方と学び方

-

近代に成立した弓道 流派の紹介

-

現在も残る弓道 流派と保存会

弓馬故実の流派の特徴

弓道には様々な流派がありますが、その中でも「弓馬故実(きゅうばこじつ)」に属する流派は、特に礼法や儀式の側面を重視しています。弓馬故実とは、武家の伝統的な作法や儀式の中で培われた弓術を指し、単なる武術としての弓ではなく、厳格な礼法とともに継承されてきました。このような流派の代表として「小笠原流」や「武田流」があります。

小笠原流は、鎌倉時代に小笠原長清によって始められた流派で、特に礼法を重視しています。礼法とは、弓を引く前後の動作や所作に至るまで、厳格な形式に従うことです。例えば、弓を構える前の「足踏み」や「打起し」の動作は、すべて正確な手順で行われなければなりません。流鏑馬(やぶさめ)や笠懸(かさがけ)といった騎射も小笠原流の一部であり、現代でも神社の祭事や伝統行事で披露されています。特に流鏑馬は、馬上で矢を放つ技術とともに、所作の美しさも求められ、観客を魅了する儀式です。

一方、武田流も弓馬故実の一部として知られています。武田流は安土桃山時代に細川藤孝に伝えられ、江戸時代には熊本藩で保護されてきました。この流派も騎射を重んじ、戦場での実用性を持ちながらも、厳格な礼法を重視しています。現在でも武田流の流鏑馬は各地の神社で行われており、その伝統は受け継がれています。

弓馬故実の流派は、単に弓を引く技術を教えるだけでなく、弓を扱う際の心構えや礼節を学ぶことを重要視しています。これは、弓道が単なる競技ではなく、心身の鍛錬を目的とした「道」であることを示しています。現代においても、小笠原流や武田流の稽古では、基本動作を繰り返し練習し、心の静寂と所作の美しさを磨くことが求められています。

また、弓馬故実の流派では、弓を引く前の精神統一も重要な要素です。弓を構える前に深く息を整え、心を落ち着かせることで、安定した射法が可能になります。これは単に矢を当てるための技術ではなく、自分自身の心を整える稽古でもあります。したがって、弓馬故実の流派を学ぶことは、弓術の技法だけでなく、心の鍛錬と礼儀作法を身につけることにも繋がるのです。

射法重視の流派とは

射法重視の流派は、弓を引く技術や矢を的に当てるための正確な動作に重点を置いています。日本の弓道では、大きく「礼射系」と「武射系」に分かれますが、この射法重視の流派は主に「武射系」に分類されるものが多いです。その中でも最も代表的な流派が「日置流」です。

日置流は、室町時代に日置弾正政次によって創設された流派で、特に「的中率」と「貫通力」を重視しています。戦場で敵を正確に射抜くためには、ただ矢が当たるだけでなく、防具を貫通する力も求められました。そのため、日置流の稽古では、強い弓を用い、正確な射法を徹底的に磨き上げることが重要視されます。

この流派の最大の特徴は、「斜面打起し」と呼ばれる構え方です。一般的な礼射系の流派が正面から弓を構えるのに対し、日置流では斜めに構えます。これにより、視界を広く取り、戦場の動きに素早く対応できるよう工夫されています。さらに、矢の放ち方にも独自の技法があり、手の内の使い方や弦の引き方が精密に規定されています。こうした技法の積み重ねにより、日置流は非常に高い的中精度を誇ります。

日置流はその後、時代の流れとともに多くの分派を生み出しました。尾州竹林派、紀州竹林派、印西派、雪荷派、道雪派などがあります。それぞれの分派は地域の特性や指導者の教えに基づいて独自の進化を遂げ、現代に至るまでその伝統を受け継いでいます。例えば、尾州竹林派は尾張藩で発展し、紀州竹林派は紀州藩で受け継がれました。

射法重視の流派は、実践的な技術に強みがあり、弓を引く際の正確な動作を求められます。現在でも多くの弓道家が日置流の射法を学び、稽古を重ねています。正確な射法を身につけることで、的中率が高まり、弓道の技術を深めることができるのです。

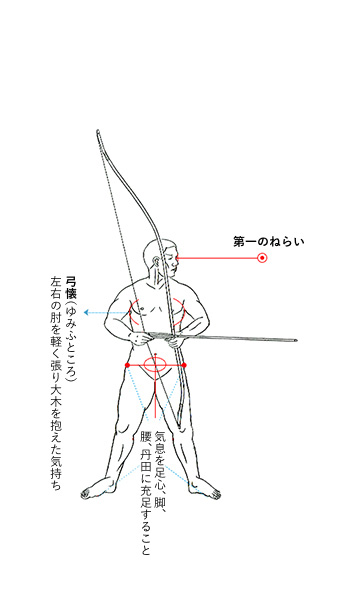

流派ごとの打起しの違い

弓道における「打起し」とは、弓を持ち上げて構える動作のことを指しますが、流派ごとにその方法が異なります。流派の特徴や目的に応じて異なる打起しが採用されており、これが弓道の流派を見分ける大きなポイントとなっています。

まず、礼射系を代表する「小笠原流」では、「正面打起し」が基本です。正面打起しは、弓を真正面に構え、身体を正対させたまま弓を持ち上げます。これにより、礼法としての美しさや安定感が際立ち、弓道の神聖さを強調します。特に儀式や奉納弓で用いられることが多く、礼法を重んじる場面で適しています。

一方、武射系を代表する「日置流」では、「斜面打起し」が一般的です。これは、弓を構える際に身体をやや斜めにし、片足を少し前に出して構えるスタイルです。戦場での実戦を想定した技法であり、敵の動きを捉えやすく、素早い射が可能です。特に、弓道の競技会や実践型の稽古で多く採用されています。

また、「本多流」では、正面打起しを用いるものの、他の礼射系と異なり、技の要素を含めた動きが特徴です。現代の弓道教本にも影響を与えた射法であり、正面打起しを基礎にしつつ、実用性も考慮されています。

このように、流派によって打起しの方法が異なるため、弓道を学ぶ際には流派特有の打起しを正確に理解することが大切です。

流派の射法が上達に与える影響

弓道の上達には、どの流派で学ぶかが大きな影響を与えます。弓道には多くの流派が存在し、それぞれ独自の射法(弓の引き方)を持っています。射法の違いは、単に弓を引く動作だけでなく、心構えや精神修養の部分にも大きく関係しています。したがって、流派ごとの射法を深く理解し、自分に合ったものを選ぶことで、上達のスピードや精度が大きく変わるのです。

例えば、礼射系の代表である「小笠原流」は、正面打起しを採用しています。小笠原流では、弓を引く際に礼法や所作の美しさを重視します。矢を番える動作、打起し、引き分け、そして放つまでの一連の流れがすべて優雅であり、無駄のない美しい動きが求められます。このような礼法の徹底により、身体の動きが安定し、心も落ち着きやすくなるため、長期的な精神修養につながります。特に、正確な体配(たいはい:姿勢や動作の整え方)を身に付けることで、弓道の基礎力が飛躍的に向上します。

一方、武射系の代表である「日置流」では、斜面打起しが基本とされています。これは戦場での実戦を想定した技術で、敵の動きに素早く対応できる構え方です。斜めに弓を構えることで、視野を広く確保し、的を正確に捉えることが可能です。日置流の射法は特に「的中精度」と「矢の貫通力」を重視しており、矢がまっすぐ飛ぶように弓を引く技術が求められます。この射法を習得することで、射の安定感や的中率が向上し、競技においても高い成果を残すことが可能です。

さらに、日置流の派生である「本多流」では、正面打起しを基盤としながらも、日置流の実戦的な技術も取り入れています。このように、流派ごとの射法には明確な違いがあり、それが弓道の上達に大きな影響を与えるのです。自分の目指す弓道が、礼法重視なのか、実戦的な的中精度重視なのかを考慮して流派を選ぶことで、効率的な上達が望めるでしょう。

流派の射法を学ぶことで、単なる「弓を引く動作」だけでなく、心のあり方や精神統一の方法も学ぶことができます。これにより、単なる的中だけでなく、内面の充実や心の成長も同時に得られるのです。弓道を深く理解するためには、流派の射法を知り、それに従って稽古を重ねることが重要です。

流派の選び方と学び方

弓道を学ぶ際に、どの流派を選ぶかは非常に重要なポイントです。流派によって射法や稽古の進め方、礼法や精神修養の重視する部分が異なるため、自分の目標や考え方に合った流派を選ぶことが大切です。ここでは、流派の選び方と学び方について詳しく解説します。

まず、流派を選ぶ際に重要なのは、自分が弓道に求めるものを明確にすることです。例えば、礼儀作法や精神の鍛錬、美しい射形を学びたい場合は「小笠原流」が適しています。小笠原流は正面打起しを中心に、礼法を重んじた優雅な動作が特徴です。また、神社の奉納弓や儀式でも用いられるため、伝統的な日本文化に触れたい人にも向いています。

一方、実戦的な射法や的中精度を重視したい場合は「日置流」が良い選択です。日置流は斜面打起しを採用しており、戦場での実戦を想定した射法を学ぶことができます。矢の飛び方や貫通力にこだわるため、競技志向の人にもおすすめです。日置流にはさらに複数の派が存在し、地域や指導者によって稽古内容が若干異なる場合もあるため、興味がある場合は事前に調べておくと良いでしょう。

また、近代に発展した「本多流」も人気のある流派です。本多流は日置流の技術を基にしながら、正面打起しを採用しています。現代弓道の基礎となった流派でもあり、弓道教本に掲載される標準的な射法の多くが本多流の影響を受けています。初めて弓道を学ぶ人でも取り組みやすい流派と言えるでしょう。

流派を選んだら、次は学び方です。最も効果的な学び方は、道場や教室での指導を受けることです。流派ごとに細かい動作や礼法が異なるため、経験豊富な指導者から直接学ぶことで、正しい射法が身につきます。また、書籍やビデオを通じて予習・復習を行うことで、理解を深めることも大切です。

さらに、各流派の保存会や道場が開催するセミナーや稽古会に参加するのも効果的です。これにより、他の門弟たちと技術を確認し合い、互いに高め合うことができます。多くの流派では年間を通じて地域のイベントや大会も行われているので、実践の場を持つことも上達への近道です。

最終的に、自分が何を目指すかを明確にした上で、興味のある流派に触れ、学び続けることが弓道の上達につながります。流派選びは一度決めたら変えられないわけではありませんが、深く学ぶことで得られる精神的な成長や弓技の向上は計り知れないものがあります。

近代に成立した弓道の流派の紹介

弓道の歴史は非常に古く、鎌倉時代や室町時代に発祥した流派が多く存在しますが、近代にも新たな思想や技術を取り入れた流派が誕生しています。これらの近代流派は、伝統的な弓術の技法を基盤としつつ、時代の流れに合わせて進化し、新たな稽古法や精神論を取り入れてきました。ここでは、近代に成立した代表的な弓道流派について紹介します。

まず挙げられるのが「本多流」です。本多流は大正時代に本多利実の弟子たちによって創始されました。もともと本多利実は日置流竹林派の射手でしたが、従来の斜面打起しを正面打起しに改めることで、より安定感のある射法を生み出しました。この射法は、後に全日本弓道連盟の射法基準にも影響を与えることとなり、現在の弓道教本にもその技術が記載されています。本多流は射技の精度だけでなく、礼法の美しさも重視しているため、実用性と礼儀作法の両立を目指す人に人気があります。

次に「大日本射覚院」があります。大日本射覚院は、大平善蔵が大正12年に創立した流派です。この流派の特徴は、禅の思想を取り入れた独自の精神修養にあります。単に弓を引くだけでなく、心を整え、自己を見つめる修行の一環として弓道を実践します。この精神性の高さから、門弟たちは単なる射技の習得だけでなく、心の鍛錬も同時に行うという独自の稽古を行っています。

また、「大射道教」も近代に成立した流派の一つです。昭和初期に阿波研造が創始し、その教えはオイゲン・ヘリゲルの著作『弓と禅』を通じて世界に知られるようになりました。阿波研造は、本多流の高弟としての技術を磨きつつ、さらに精神的な深まりを追求しました。大射道教は、弓道を通じた心の修行を目的とし、実際の射法よりも「精神の統一」や「心の平静」を重視する独特な流派です。この影響は、日本国内だけでなく、海外の弓道家にも強い影響を与えています。

さらに「正法流」も注目される近代流派です。正法流は吉田能安によって創始されました。吉田能安は昭和時代の弓道界において名を馳せ、日光東照宮の武道大会で兜を射抜く快挙を成し遂げました。正法流は特に射法の正確さと力強さを追求しており、礼法も厳格に守られています。射法八節においても細部まで注意を払い、伝統を重んじながらも、実践的な技術の向上に努めているのが特徴です。

このように、近代に成立した弓道の流派は、伝統的な技術に加えて、精神修養や実践的な技法を強く意識しています。現代弓道の基盤を築き、多くの弓道家に学ばれているこれらの流派は、単なる技術の伝承にとどまらず、精神の成長や自己探求にも重きを置いているのです。

現在も残る弓道 流派と保存会

日本の弓道には長い歴史があり、その中で発展した流派も多岐にわたります。時代の移り変わりとともに消えていった流派もありますが、現在でも多くの流派が継承され、稽古が続けられています。さらに、いくつかの流派は保存会によって伝統を守り、未来へと受け継がれています。

代表的な流派としてまず挙げられるのが「小笠原流」です。小笠原流は鎌倉時代に小笠原長清が創始し、室町時代に小笠原貞宗・常興によって大成された流派です。礼法を重んじ、正面打起しを基本とした射法を特徴としています。現在でも全国各地の道場や保存会でその技法が伝承されており、特に神社での奉納射礼や流鏑馬(やぶさめ)の神事において目にすることができます。小笠原流は「礼の小笠原」とも呼ばれ、弓道の礼法の基礎として多くの弓道家に支持されています。

次に「日置流」も現在残る代表的な流派です。日置流は武射系の流派で、戦場での実戦を想定した射法を特徴としています。日置弾正政次によって創始されたこの流派は、斜面打起しを採用し、効率的かつ正確に矢を放つ技法を磨いてきました。日置流はさらに複数の派に分かれており、尾州竹林派、紀州竹林派、印西派、雪荷派などが存在します。各地域で保存会が設立されており、今もなお技術の伝承が行われています。

また「武田流」も現在も残っている流派の一つです。武田流は安土桃山時代に細川藤孝によって伝えられ、江戸時代には熊本藩で保護されました。現在も熊本を中心に保存会が活動しており、特に流鏑馬や笠懸といった騎射の技術を守り続けています。日本各地の神社で行われる騎射神事には、武田流の射法が用いられ、その伝統が後世に受け継がれています。

他にも「印西派」や「雪荷派」「道雪派」など、地域ごとに特色を持った流派が保存会を中心に伝承されています。これらの保存会は、地域文化として弓道を守り続ける役割を担っており、地域の行事や神事においても重要な役割を果たしています。また、弓道大会や特別稽古会を通じて、次世代へと技術を伝えているのです。

このように、現在も残る弓道流派は、単なる技術の継承にとどまらず、精神性や地域文化の保存にも貢献しています。流派ごとの特徴を理解し、保存会での稽古を重ねることで、弓道の奥深さを体験することができるでしょう。

弓道の流派の概要と特徴

-

弓道の流派は、歴史の中で独自の発展を遂げ、礼射系と武射系の二つの系統に分かれる

-

礼射系は主に礼法や美しい所作を重視し、代表的な流派として小笠原流が存在する

-

小笠原流は鎌倉時代に創始され、正面打起しを基本とする礼法重視の流派である

-

武射系は戦場での実戦を意識し、的中率や貫通力を重視する射法を特徴とする

-

武射系の代表的な流派として日置流があり、斜面打起しを取り入れた実践的な射法を持つ

-

日置流はさらに複数の分派に分かれ、地域ごとに特徴を持って発展した

-

弓馬故実の流派は礼法や儀式を重視し、流鏑馬や笠懸などの神事にその技法が残っている

-

射法重視の流派は精度や矢の貫通力を追求し、武術としての側面を色濃く残している

-

流派ごとに「打起し」の方法が異なり、正面打起しや斜面打起しが代表的な技法である

-

流派の射法は上達に大きな影響を与え、選ぶ流派によって目指す技術が異なる

-

流派の選び方は、礼法を重視するか、実践性を求めるかで大きく変わる

-

近代にも新たな弓道流派が誕生し、本多流や大日本射覚院などが代表例である

-

これらの近代流派は、伝統的な射法に加え、精神修養や心の鍛錬を重視している

-

現在も残る弓道流派は保存会によって技術と精神が継承されており、地域ごとの特色も存在する

-

弓道の流派は技術の伝承だけでなく、礼法や精神修養も含めた総合的な武道として継承されている

関連記事:弓道の小笠原流の歴史と特徴を徹底解説!伝統の魅力とは?

人気記事:弓道の10段の称号を持つ人物は?歴代と昇段条件を解説