弓道の離れが緩む癖を直す方法。安定した射形を手に入れる

※本ページはプロモーションが含まれています

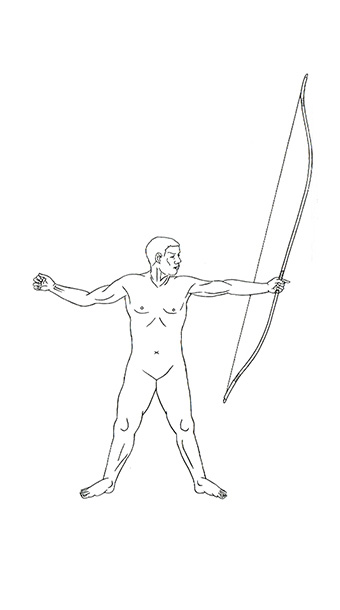

弓道において「離れ」は、矢を放つ最も重要な動作の一つです。しかし、多くの弓道経験者が悩むのが「離れが緩む」現象です。正しい離れができていないと、矢の飛びが不安定になり、的中率が大きく下がってしまいます。特に、「緩み離れ」「前離れ」「すくい離れ」「二段離れ」など、さまざまな射癖が原因で矢が思うように飛ばないことがあります。

では、なぜ弓道の離れが緩んでしまうのでしょうか。実は、その原因は右手の握りや弓手の押し、体幹の捻りの不足など、基本的な射形に潜んでいるのです。また、会での力みや緊張が動作を妨げ、結果的に緩みが生じることも少なくありません。これらの問題を改善しない限り、的に安定して矢を中てることは難しいでしょう。

本記事では、弓道の離れが緩む原因を徹底解説し、具体的な改善方法をわかりやすく紹介します。正しい大離れの習得方法や前離れ・すくい離れの矯正法、二段離れを直す手順まで、的中率を高めるためのポイントを詳しく解説しています。矢の軌道を安定させ、確実に的を射抜く射形を身につけるために、ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

-

離れが緩む原因とその具体的な改善方法

-

前離れ、すくい離れ、二段離れの特徴と直し方

-

会での力みや弓手の押し不足が離れに与える影響

-

動画確認を使った矢所の安定化と正しい射形の習得方法

弓道の離れが緩む原因と改善方法

-

離れが緩むと的中率が下がる理由

-

弓道の離れが緩む主な原因とは

-

緩み離れと矢所の関係について

-

会の力みが原因で離れが緩むケース

-

弓手の押しが足りない場合の改善策

離れが緩むと的中率が下がる理由

弓道において、離れの動作は矢が放たれる瞬間の重要なステップです。離れが正確かつ力強く行われれば、矢は一直線に的を目指して飛んでいきます。しかし、離れが緩んでしまうと、矢の飛びは不安定になり、的中率が大きく下がる原因となります。これはなぜでしょうか。

まず、離れが緩むと矢に伝わる力が弱くなります。弓道の基本動作として、会(かい)で弓を最大限に引き絞った状態を保ち、離れの瞬間に弦の力を矢に一気に伝えることで、矢はスムーズに放たれます。しかし、離れが緩んでしまうと、弦から矢への力の伝達が不完全になり、矢は思うようなスピードで飛びません。その結果、矢は途中で失速し、的に届かない、もしくは狙った場所から大きく外れてしまうのです。

また、離れが緩むと矢の軌道も不安定になります。理想的な離れでは、矢は一直線に飛んでいきますが、緩みが生じることで矢が左右にぶれたり、上下に揺れるような飛び方をすることがあります。これにより、的に命中する確率が著しく低下します。特に、右手が的方向に戻る「緩み離れ」が発生すると、矢は矢筋から外れ、安定した飛行を維持できません。

さらに、矢勢(やずえ)も大きな影響を受けます。矢勢とは矢が飛ぶ力強さのことで、離れが緩むことでその勢いが弱まります。結果として、矢が届いたとしても威力が足りず、的にしっかりと刺さらない場合もあるのです。これが繰り返されると、射型そのものにも悪影響を与え、次第に矢の飛び方が乱れる原因となります。

このように、離れが緩むと弦のエネルギーが矢に伝わらず、軌道の安定も失われてしまうため、結果的に的中率が下がってしまいます。弓道において、離れは単なる動作ではなく、矢を正確に的へ導くための要です。離れの緩みを防ぐことが、的中率を上げるための重要なポイントであるといえるでしょう。

弓道の離れが緩む主な原因とは

弓道において、離れが緩んでしまう原因は複数存在します。原因を理解しないまま練習を続けても、なかなか改善にはつながりません。ここでは、離れが緩む主な原因について詳しく解説していきます。

まず一つ目の原因は、「右手の力の抜け」です。弓を引く際に右手の力が十分に保たれていないと、離れの瞬間に弦の引っかかりが弱くなり、矢がスムーズに飛びません。特に会(かい)の状態で右拳が的方向に戻ってしまう「緩み離れ」が起こりやすくなります。これは、右手が的方向に押されるような動きをすることで、矢の飛びに力が伝わらず、結果として緩やかな飛び方になります。

次に考えられる原因は、「弓手(ゆんで)の押し不足」です。離れの瞬間に左手で弓をしっかり押し出す力が足りないと、矢に十分な力が伝わりません。弓手の押しは、矢の直線的な飛行を安定させる役割を持っています。押しが甘いと、矢は左右にぶれやすくなり、狙った的に命中しにくくなります。

また、「体幹の捻りの不足」も原因の一つです。会の段階でしっかりと体幹を捻っていないと、離れの瞬間に力が拡散してしまい、矢に集中して伝わりません。特に、肩や腰が回りきっていない場合、右腕を後方に引き抜く動作が中途半端になり、結果として離れが緩くなってしまいます。

さらに、「過度な緊張」も離れの緩みを引き起こします。試合や大勢の前での射では、どうしても力みが生じやすくなります。過度な緊張状態では右手に余計な力が入ってしまい、弦を離す瞬間に無意識に力が抜けてしまうことがあるのです。これが繰り返されることで、離れが緩む癖がついてしまいます。

これらの原因は一つではなく、複数の要因が同時に絡み合うことも多いため、根本的な改善には正しい射と意識的な矯正が必要です。離れの緩みを防ぐためには、会での姿勢を見直し、体幹を意識した引き分けと右手の力加減を調整することが重要です。原因を理解することで、的中率の向上へと繋がっていくでしょう。

緩み離れと矢所の関係について

弓道において「緩み離れ」は、矢所(やどころ)に大きな影響を与えます。矢所とは、矢が的に当たる場所のことを指しますが、離れが緩むと矢の飛び方が安定せず、結果的に狙った的から大きく外れてしまいます。これは、離れの瞬間に右手が的方向に戻る動きが発生し、弦のエネルギーが十分に伝わらないためです。

まず、緩み離れが発生すると、矢は前方へ戻るような力が加わり、スムーズな直線軌道を保てなくなります。特に、離れの瞬間に右手が少しでも的方向に動いてしまうと、矢筋が狂い、飛行中に左右へ揺れたり、上下にぶれたりするのです。このため、狙った場所に到達することが難しくなり、矢所が安定しません。

また、矢の勢いにも悪影響があります。通常、正しい離れであれば弦の力が矢に集中し、速いスピードで的へ向かいます。しかし、緩み離れの場合、弓の反発力がうまく伝わらないため、矢は途中で失速したり、軌道が乱れたりします。結果として、的に届かないか、届いても威力が不足して刺さりが浅くなることもあります。

さらに、矢所が安定しないことで、次の射に影響が出る場合も少なくありません。狙いが定まらず、修正が難しくなることで、同じ緩み離れを繰り返してしまうのです。これが続くと、正しい射形が崩れ、矯正するまで時間がかかることもあります。

緩み離れと矢所の関係を改善するためには、離れの瞬間に右手が的方向へ戻らないよう意識することが重要です。さらに、会での姿勢を安定させ、弓手と馬手のバランスを保つことで、矢筋がまっすぐに飛び、狙った的にしっかり届くようになります。矢所の改善は離れの精度向上に直結するため、注意深く取り組んでいくことが大切です。

会の力みが原因で離れが緩むケース

弓道において「会(かい)」は、矢を最大限に引き絞り、矢筋に矢を真っ直ぐ向けて固定する重要な時間です。しかし、会の段階で体に余計な力みが生じると、離れが緩む原因になります。これは、多くの弓道経験者が抱える共通の課題であり、しっかりとした矯正が必要です。

まず、会での力みが生まれる原因の一つは、過度な意識です。的に中てたいという思いが強すぎると、体全体に余計な緊張が走ります。特に、右手の握りや右肩の力みが強くなることで、弦が引き絞られる圧力が分散し、離れの瞬間に力が抜けてしまうのです。この状態では、弦がスムーズに外れず、矢に伝わる力が減少し、飛距離や正確性も落ちてしまいます。

さらに、会での時間を長く保とうとするあまり、無意識に力んでしまうこともあります。正しい会の姿勢は体幹を安定させ、自然に矢を引き続けられる状態ですが、力みがあると手先に過剰な力が入り、結果として離れの瞬間に弓手(ゆんで)と馬手(めて)のバランスが崩れます。この崩れが「緩み離れ」を引き起こし、矢は真っ直ぐに飛ばなくなります。

解消するためには、まず呼吸の整えが重要です。会の最中に深くゆっくりとした呼吸を意識することで、体の余分な力を抜き、自然な引き分けができるようになります。また、右手の力みを取り除くためには、会の際に肩の力を抜き、右手を柔らかく構えることが大切です。力強く握り込むのではなく、矢を保持しつつも弦の圧力を感じる程度に保つよう意識しましょう。

さらに、日頃の練習の中で会を保つトレーニングを取り入れることも有効です。特に、軽めの弓を使い、ゆっくりと時間をかけて会を維持する練習を行うことで、力まずに安定した姿勢を保つ感覚が養われます。これにより、離れの瞬間も自然な動きで弦が外れ、矢は的へ一直線に飛びやすくなります。

このように、会の力みは緩み離れの大きな要因ですが、適切な呼吸と力のコントロールを意識することで改善が可能です。意識的に力を抜くことで、より正確で力強い離れが実現し、的中率も向上していくでしょう。

弓手の押しが足りない場合の改善策

弓道において、弓手(ゆんで)の押しは矢を真っ直ぐ的に飛ばすために欠かせない要素です。しかし、弓手の押しが不足すると、矢は十分な力を得られず、的に届かなかったり、左右にぶれる原因となります。特に初心者に多い問題ですが、経験者でも気づかないうちに押しが甘くなっているケースは少なくありません。

弓手の押しが足りない原因として多いのは、体の重心が後ろに偏っている場合です。正しい姿勢では、体幹がしっかりと中心にあり、弓手は的に向かって力強く押し出されている状態です。しかし、後ろに重心があると、弓を引く力ばかりが意識され、前に押し出す力が弱まります。この状態で離れると、矢の飛距離は短くなり、的に届いても勢いがありません。

また、弓手の押しが甘いと、離れの際に矢筋が乱れます。本来、矢は弓手の押しに導かれて一直線に飛ぶものですが、押しが不十分だと弦の反発力がうまく伝わらず、軌道が左右にぶれやすくなります。結果として、的中率が下がり、安定した射ができなくなるのです。

改善策としては、まず体幹を意識した練習を取り入れることが重要です。弓を構える際、中心軸がずれないようにし、的に向かって強く押し出す感覚を意識しましょう。具体的には、会の状態で弓手を的方向に押し続けるイメージを持ち、矢筋を真っ直ぐ伸ばすように練習します。この時、肩が上がらないよう注意し、背中をしっかりと伸ばしたまま押し込むことが大切です。

また、押しの感覚を掴むために、壁に向かって弓手を押し出す練習も効果的です。壁に手を当てて弓を押す感覚を養うことで、体幹を安定させながら押し続ける力を意識的に鍛えることができます。この練習により、弓手が的方向へ真っ直ぐ伸びる感覚が身に付き、実際の射でも安定した押しができるようになります。

このように、弓手の押しが足りない場合は、体の重心と正しい押しの感覚を取り戻すことが重要です。継続的な練習を重ねることで、力強く、安定した射が実現し、的中率の向上に繋がっていくでしょう。

弓道の離れが緩む癖を克服する練習法

-

正しい大離れで緩みを防ぐ方法

-

前離れを防ぐ具体的な練習方法

-

すくい離れの原因と改善策

-

二段離れを直すための手順

-

動画で確認する矢所の安定化

-

日々の練習で意識すべきポイント

正しい大離れで緩みを防ぐ方法

弓道において「大離れ(おおばなれ)」は、力強く美しい射を実現するための重要な技術です。正しい大離れを身につけることで、緩み離れを防ぎ、安定した射形を保つことができます。ここでは、正しい大離れのやり方と緩みを防ぐポイントについて解説します。

まず、大離れとは、離れの瞬間に右拳を大きく後方に引き抜き、力強く矢を放つ動作のことを指します。この動作が小さくなったり、右手の動きが不十分だと、矢に十分な力が伝わらず、緩み離れを引き起こします。特に、右拳が的方向に戻るような動きが発生すると、弦のエネルギーが矢にうまく伝わらず、的に届かなかったり、飛び方が不安定になることがあります。

正しい大離れを行うためのポイントは二つあります。一つ目は「右手の時計回りの回転」です。離れる瞬間、右手首を時計回りに軽くひねることで、弦がかけ溝からスムーズに外れ、矢にしっかりと力が伝わります。この動きは手首の柔軟性を高める練習が必要で、日々の素引きで意識的に取り組むと自然に身につきます。

二つ目は「右腕を大きく後方に引き抜く」意識です。大離れを正確に行うためには、右拳を単に離すだけでなく、後方にしっかりと引き抜くことが重要です。このとき、右肘をまっすぐに伸ばし、肩甲骨を意識的に引き締めるように動かします。体幹を軸に右腕全体が一つのラインを描くように引くことで、矢筋が安定し、矢は一直線に飛びます。

練習としては、軽めの弓を用いて正しい大離れの動きを反復することが効果的です。右手首を外に回し、右腕を大きく引き抜く練習を繰り返すことで、手首の柔軟性と体幹の安定が強化され、緩みのない鋭い離れが可能になります。また、動画撮影をして自分の動きを確認することで、右手が的方向に戻っていないかチェックするのも効果的です。

このように、正しい大離れを習得することで、緩み離れの発生を防ぎ、安定した射が実現します。弓道において離れは決して妥協できない動作です。大離れの動きを体に染み込ませ、強く美しい射を目指していきましょう。

前離れを防ぐ具体的な練習方法

前離れとは、離れの瞬間に右拳が的方向に戻る動作のことです。この癖があると矢の飛びは弱まり、的中率も大きく下がります。正しい射形を身につけるためには、前離れを防ぐための具体的な練習方法を理解し、実践することが重要です。

まず、前離れが起こる原因としては、会(かい)の姿勢で右拳が安定せず、体幹の力が不足していることが挙げられます。会の状態で右手に余計な力が入ってしまうと、離れの瞬間に力が抜け、右拳が前方へ戻るように動いてしまいます。これが原因で、矢筋が乱れ、狙った的へ届かないという結果を招きます。

改善策としては、「右腕の引き抜きを強化する練習」を行うことが効果的です。具体的には、素引きの練習で右拳を意識的に後方へ引き抜く動作を繰り返します。単純に弦を離すのではなく、右手首を外側に回しながら、肘を引き続けるイメージで行うことがポイントです。これにより、矢にしっかりと力が伝わり、前方向へ戻る動きが改善されます。

また、「鏡を使った射形確認」も有効です。自分の射を鏡越しに確認し、離れの瞬間に右手が前に出ていないかチェックしましょう。もし、右手が的方向に動いている場合は、右腕の引き抜きが不十分である証拠です。この確認を毎回行うことで、前離れの癖が少しずつ改善されていきます。

さらには、軽い弓での反復練習も取り入れると良いでしょう。軽い弓を使うことで、右腕をしっかり引き抜く動作に集中でき、正しい離れが身に付きやすくなります。無理に強い弓を引こうとすると、逆に力んでしまい前離れが改善されない場合がありますので、無理のない強度から始めるのがポイントです。

前離れを防ぐためには、正しい体幹の使い方と右腕の引き抜きを意識することが重要です。日々の練習で正しい動作を反復することで、自然と美しい離れが身につき、矢の飛びも安定していくでしょう。

すくい離れの原因と改善策

すくい離れとは、離れの瞬間に右手が下から上へ「すくう」ような動きをしてしまうことです。この射癖があると、矢は不安定な軌道を描き、的に正確に届かなくなります。特に、会(かい)の状態で右手に力が入りすぎている場合や、弓手の押しが不十分な場合に発生しやすいのが特徴です。

まず、すくい離れの原因として考えられるのは「右手の力の入りすぎ」です。会で右手に余計な力が入っていると、離れの瞬間に力が抜けきれず、上方向へすくうような動きが出てしまいます。これにより、矢は上へ跳ねるような軌道を描き、的に届かない、もしくは外れてしまうのです。

改善策としては、「手のひらの向きを調整する」ことが重要です。会の状態から離れる瞬間、右手のひらを外側に回し、時計回りに軽くひねることで、すくい動作を防げます。具体的には、右手の手のひらを自分の胸面と同じ向きにすることで、矢筋に沿って真っ直ぐ離れる感覚を養うことができます。

また、「弓手の押しを強化する」ことも有効です。弓手が的方向にしっかりと押し出されていない場合、右手が上方向に動きやすくなります。会で弓手の親指の付け根を意識し、押し続けるようにすると、矢筋が安定し、すくい離れの防止につながります。

練習方法としては、軽い弓で会をしっかり作り、右手の手のひらを外に回しながら離れる動作を繰り返すことが効果的です。最初は鏡を使って動きを確認し、すくい動作が出ていないかを確認することも大切です。

このように、すくい離れは手のひらの向きと弓手の押しを正確に行うことで改善できます。日々の練習で正しい動作を意識することで、安定した射形と的中率の向上を目指しましょう。

二段離れを直すための手順

二段離れとは、矢が放たれる瞬間に動きが二段階に分かれる射癖のことを指します。正しい離れでは、弦が一気に外れて矢がまっすぐ飛ぶべきですが、二段離れが発生すると、最初に右手が少し緩み、次に力を入れて矢を放つという二重の動作が生じます。この癖があると、矢の飛び方が不安定になり、的中率が大きく下がる原因となります。

まず、二段離れの原因として考えられるのは「右手の緩み」です。会(かい)で引き絞った弓を保持する際、右手の力が途中で抜けてしまい、一度動きが止まってから再度離れる動きが発生します。これは、右手の握りがしっかりと固定されていないことが原因です。また、右肘の伸ばしが中途半端な場合も、力が途中で途切れてしまい、二段離れに繋がります。

この射癖を改善するための手順は以下の通りです。

-

正しい握り方の確認

まず、取り懸けの段階で、右手の中指と親指をしっかりと掛け、無理に力を込めずに安定した握りを意識します。握りが浅いと、会の状態で右手が的方向に戻りやすくなり、二段階の動きが生まれます。指先だけで引くのではなく、手の甲全体を弦に添えるようにして引くことが重要です。 -

会での右肘の伸ばしを意識する

会の状態では、右肘をしっかりと的の反対方向に伸ばし続けるイメージを持ちます。中途半端に止まってしまうと、そこからさらに押し出す動きが生じ、二段離れを引き起こします。肘を後方へ引き続け、右腕全体で力を保持する感覚を身につけましょう。 -

ゴム弓で動作の反復練習

素引きの練習では、取り懸けから会、そして離れまでをスムーズに行うことを目指します。ここで重要なのは、一度も動きを止めずに連続的な動作を意識することです。途中で動きが途切れないよう、息を止めずに呼吸を意識し、力を溜めたまま放つ感覚を体に覚え込ませます。 -

動画での射の確認

自分の射を動画で撮影し、会から離れの動作が二段階になっていないかをチェックすることも有効です。もし動きが分かれているようであれば、原因を探り、正しい動きを意識した練習を繰り返しましょう。

このように、二段離れを防ぐためには、右手の安定した握りと肘の押し出しを意識し、動作が途切れないように心がけることが重要です。正しい手順を身につけることで、矢の飛びも安定し、的中率が向上していくでしょう。

動画で確認する矢所の安定化

弓道において、矢所(やどころ)の安定は的中率を高めるために欠かせない要素です。しかし、自分自身では離れの瞬間の動きを完全に把握することは難しく、知らず知らずのうちに矢所が乱れていることがあります。そこで有効なのが「動画での確認」です。動画を活用することで、目視では見逃してしまう微細な動きや、矢の軌道の乱れを把握できます。

まず、動画で確認する際のポイントは「取り懸けから離れまでの一連の動作」をしっかり記録することです。特に、会(かい)での右手の位置、肘の伸び、弓手(ゆんで)の押しの具合など、全体のバランスを注視する必要があります。離れの瞬間に右手が的方向に戻っていないか、肘が引き抜かれずに途中で止まっていないかを確認することで、矢所のズレの原因を突き止めることが可能です。

また、動画で確認することで「すくい離れ」や「前離れ」、「二段離れ」の癖も発見しやすくなります。例えば、右手がすくうように動いていれば、矢は上方に外れやすくなり、前方に戻る動作があれば矢は手前に落ちてしまいます。二段離れが起きている場合は、離れの瞬間に一瞬止まる動きが映ります。これらを客観的に把握するためにも、動画の利用は非常に効果的です。

さらに、動画を撮る際は「正面」「横」「後方」の三方向から撮影することが理想です。正面からは体の軸や左右のブレ、横からは矢筋の直線性、後方からは右肘の引き抜き具合が確認できます。異なる角度からの映像を比較することで、自分の射形がどの部分で崩れているかを正確に把握できるでしょう。

動画で確認した問題点は、次の練習で意識的に修正することが大切です。何度も繰り返し撮影して改善箇所をチェックすることで、矢所の安定化が実現します。こうした確認と修正のプロセスを重ねることで、的中率も向上し、より確実な射形が身についていくでしょう。

日々の練習で意識すべきポイント

弓道の上達には日々の練習が欠かせません。しかし、ただ反復するだけではなかなか効果は現れません。効果的な練習を行うためには、いくつかのポイントを意識する必要があります。ここでは、日々の練習で特に重視すべきポイントについて解説していきます。

まず一つ目は「正しい射の確認」です。弓道は射形が美しく整っていないと、矢は的に届きません。特に、取り懸けから会、そして離れに至るまで、一連の動作が連続的でスムーズであることが重要です。練習時には鏡の前で射を確認したり、動画で自分の射をチェックすることで、無意識に崩れている部分を発見できます。

二つ目は「呼吸の整え」です。会の状態で力んでしまうと、離れの瞬間に緩みが発生し、矢は真っ直ぐ飛びません。呼吸を整え、安定したリズムで弓を引き続けることで、力強く美しい離れが実現します。特に、息を止めてしまうと体に余計な力が入り、射形が崩れやすいので注意が必要です。

三つ目は「体幹の意識」です。正しい射形を維持するためには、体幹をしっかりと意識することが求められます。弓手と馬手の引き合いだけでなく、体の中心軸を安定させることで、離れの瞬間にも力が分散することなく矢に伝わります。素引きの練習で体幹を意識し、重心がぶれないようにすることが大切です。

四つ目は「意識的な反復練習」です。正しい動作を体に染み込ませるためには、日々の反復練習が必要です。ただし、同じ動きを繰り返すだけではなく、毎回意識を持って行うことで、徐々に理想の射形に近づいていきます。

このように、日々の練習では正しい射、呼吸、体幹の意識、そして反復練習を徹底することで、安定した射形が身に付きます。的中率を高めるために、これらのポイントをしっかりと押さえて練習を続けていきましょう。

弓道の離れが緩む原因と改善方法の総まとめ

-

離れが緩むと矢勢が弱まり的中率が下がる

-

右手の力が抜けることで離れが緩む

-

弓手の押しが足りないと矢筋が乱れる

-

体幹の捻りが不十分だと力が分散する

-

過度な緊張が離れの瞬間の力みを招く

-

会での姿勢が安定していないと緩む

-

正しい大離れを行うと緩み離れを防げる

-

前離れは右手の押し戻しが原因で起こる

-

すくい離れは右手が上にすくう動きで発生

-

二段離れは離れが二段階に分かれる動作

-

動画で確認することで矢所のズレを把握できる

-

日々の練習で正しい射形を意識することが重要

-

呼吸を整えることで会の力みを防げる

-

軽い弓で反復練習すると正しい動作が身につく

-

鏡を使って射を確認することで癖を修正できる

関連記事:弓道 三重十文字の基本と正しい姿勢の作り方

人気記事:直心iiiバンブーの感想比較。Ⅱカーボンとの違いとは?