弓道で上に飛ぶ原因と正しい射の直し方

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道で上に飛ぶ原因を見極める方法

-

上に飛ぶ原因は離れにあり

-

押し手の使い方が誤っている場合

-

弓手の角度が高すぎると飛ぶ

-

胴造りが崩れると矢が上がる

-

引きすぎが弓道で上に飛ぶ原因に

上に飛ぶ原因は離れにあり

弓道において矢が上に飛んでしまう原因の一つに、「離れ」の動作が大きく関係しています。離れとは、弦を引いた状態から一気に矢を放つ瞬間の動作を指し、このタイミングや動き方に少しの乱れがあるだけで、矢の軌道が大きくずれてしまいます。

具体的には、離れの際に右手を大きく後方へ引いてしまったり、力任せに腕を振り切るような動作をすると、矢が上方向へ跳ね上がる傾向があります。本来、離れは無駄な動きが一切ない自然な動作であるべきですが、肩や腕に余計な力が入ってしまうと、結果的に矢の放たれる角度が上を向いてしまうのです。

また、離れのタイミングが早すぎたり遅すぎたりする場合も、矢の飛び方に悪影響を与えます。特に早く放ちすぎると、十分な引き分けができていない状態で矢を離すことになり、矢勢が不安定になって上に飛ぶケースが見られます。

このように考えると、離れの精度を高めることが矢飛びの安定には不可欠です。まずは的確な引き分けを意識し、必要以上に力まない状態を維持したうえで、静かに、自然に離す感覚を身につけることが重要です。矢が上に飛ぶ現象に悩んでいる場合は、ぜひ自分の離れを動画などで客観的に確認してみると、改善のヒントが得られるでしょう。

押し手の使い方が誤っている場合

矢が上に飛ぶ原因として、押し手の使い方が間違っているケースは少なくありません。押し手とは、弓を持つ左手のことを指し、この手の使い方が正しくなければ、弓全体のバランスが崩れてしまい、矢が本来の方向に飛ばなくなることがあります。

押し手でありがちなミスは、無意識のうちに手首を上に反らせてしまう動作です。この状態では、弓の角度が上を向いてしまい、そのまま矢を放つと高く飛ぶ形になります。また、押し手の力が必要以上に強すぎると、腕が突っ張るような状態になり、弓が自然な開き方をせずに矢の軌道を上方向へ歪めてしまうのです。

さらに、押し手の肘が正しい位置に収まっていないことも原因となります。例えば、肘が外側に張り出してしまっていると、弓の構え全体が前傾ではなく上向きの姿勢になりがちです。これもまた矢が上に飛ぶ結果につながってしまいます。

改善策としては、まずは鏡や指導者のチェックを通じて、自分の押し手の状態を客観的に確認することが大切です。そして、押し手に不要な力を入れず、肘を体の正しいラインに収めることを意識するだけでも、矢の飛び方が安定してくるでしょう。

弓手の角度が高すぎると飛ぶ

弓道で矢が上に飛んでしまうもう一つの大きな原因は、弓手、つまり左手の角度が高くなりすぎていることです。弓手の角度が適正でないと、弓そのものが上向きの状態になり、自然と矢の発射角度も上にずれてしまいます。

特に初心者にありがちなのは、的を強く意識するあまり、無意識のうちに弓手を上に突き出すように構えてしまうことです。この姿勢では弓の中心線が上方を向いてしまい、矢はそのラインに沿って飛んでいくため、的よりも上に外れてしまうのです。

また、射形を安定させようと意識するあまり、肩が上がってしまうことでも弓手の角度が高くなる場合があります。肩が持ち上がることで弓の軌道も変化し、矢が本来よりも高く飛ぶ結果となるのです。

この問題を解消するには、まず弓手を構える際に、自分の肩の高さと弓の角度が水平に保たれているかを確認することが基本です。加えて、弓手を押し出す際には、真っすぐ前方に向けて押すことを意識し、腕を上に伸ばすような動作は避けなければなりません。

このように、弓手の角度は矢の軌道に直接影響する要素であり、少しの角度の誤差が的中率を大きく左右します。正しい構えを体に覚えさせるためには、繰り返しの稽古と、指導者からのフィードバックが不可欠です。

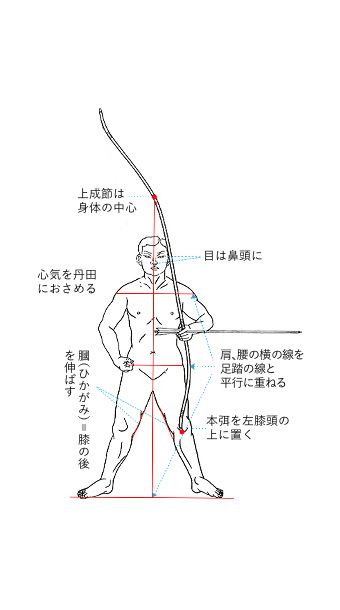

胴造りが崩れると矢が上がる

弓道では、正しい射形を維持することが極めて重要です。その中でも「胴造り(どうづくり)」は、体全体の軸とバランスを整える基礎となる要素であり、これが崩れてしまうと矢が上に飛ぶ原因になることがあります。胴造りとは、立った状態での体幹の安定や姿勢の取り方を指し、特に腰・背中・胸のラインがまっすぐになっていることが理想とされています。

胴造りが崩れてしまう典型的な例としては、背中が丸くなっていたり、腰が落ちすぎていたりする姿勢が挙げられます。このような姿勢では、引き分けの際に力が正しく伝わらず、上半身だけで引こうとするため、射の力の流れが上方に逸れてしまうのです。その結果、離れの瞬間に矢が意図せず上向きに飛んでしまいます。

また、胴造りが不安定な状態では、下半身の支えが不足しているために、射手自身の身体が無意識に上体に頼る形になります。すると肩が上がりやすくなり、それが弓手の角度を上向きにし、矢の軌道が高くなる要因にもなります。

これを防ぐためには、まず自分の立ち姿を見直すことが必要です。壁に背を当てて立ってみたとき、頭・背中・お尻の3点が自然に接地する状態が基本となります。日々の稽古の中でも、立ち姿や体軸の安定性に意識を向けることで、胴造りの崩れを防ぎ、矢の飛び方も安定させることができます。このように、胴造りの乱れは見過ごされがちなポイントですが、射全体の土台となる重要な部分です。矢が上に飛ぶ癖がなかなか直らないと感じている場合は、まずは胴造りのチェックから始めてみることをおすすめします。

引きすぎが弓道で上に飛ぶ原因に

弓道で矢が上に飛んでしまう現象の中には、「引きすぎ」が原因となっているケースも存在します。引きすぎとは、矢を引き分ける際に必要以上に引っ張ってしまい、弓の適正な引き尺(引く長さ)を超えてしまう状態を指します。

この引きすぎがなぜ問題かというと、弓が持つ張力に対して過剰な負荷をかけてしまうことで、射手の身体が耐えきれずに姿勢や動作が崩れてしまうからです。たとえば、過度に引いた状態から離れを行おうとすると、肩や腕に無理な力が入り、その影響で矢が本来の水平な軌道ではなく上方向に跳ね上がることがあります。

さらに、引きすぎた状態では、引き分けが「後ろに引く」動作になりがちです。この場合、離れの瞬間に右肘が過剰に後方へ抜けるような形になり、矢が斜め上に押し出される形となってしまいます。また、こうした無理な引きにより、押し手の角度も崩れやすく、結果的に弓全体の向きが上を向いてしまうのです。

対処法としては、まず自分の引き尺を正確に把握し、それを超えない範囲で安定した引き分けを行うことが必要です。的に当てたい気持ちが強すぎるあまり力任せに引いてしまうと、射の本質から外れてしまいます。弓道は力ではなく、体全体のバランスと調和で成り立っている武道であることを改めて意識する必要があります。

このように、引きすぎは「もっと飛ばしたい」「強く打ちたい」という意図とは裏腹に、矢の軌道を不安定にし、上に飛ぶ原因を生み出してしまいます。特に初心者や、調子が崩れてきた中級者に多く見られる現象なので、今一度、自分の引きの深さと姿勢を見直してみるとよいでしょう。

弓道で上に飛ぶ矢を防ぐには

-

矢が屋根に飛ぶのを防ぐ調整法

-

弓道で12時に外すのは良い?

-

離れのタイミングと矢の方向性

-

射位の確認と重心の見直し

-

弓道初心者が上に飛ぶ時の対処法

-

安土に矢が届かない時のチェック点

-

指導者が教える正しい引き方とは

矢が屋根に飛ぶのを防ぐ調整法

弓道の稽古中や試合で、矢が的を大きく逸れて屋根に当たってしまう場面は、思わぬ危険や施設の損傷を招く恐れがあります。そのようなミスを防ぐには、いくつかの技術的なポイントを見直す必要があります。

まず確認すべきなのは、射手の「弓手(ゆんで)」の方向です。弓手とは弓を持つ手のことを指し、この手の向きが上方にずれてしまうと、矢もそれに伴って高く飛び上がる傾向にあります。特に、射形の中で押しすぎてしまうと、無意識に腕全体が上に向いてしまうことがあります。これに加えて「離れ」の瞬間に顔が後ろへ引けたり、肩が上がったりすると、矢の軌道がさらに上方向へ逸れてしまうのです。

また、矢を番える位置、すなわち「矢番え(やつがえ)」の高さが不適切であることも、屋根に飛ぶ原因の一つです。矢を高めに番えてしまうと、それに合わせて狙いのラインも高くなり、射出後に大きく上昇してしまうことがあります。

対策としては、まず自分の姿勢と押し手の角度を動画や鏡でチェックすることが有効です。可能であれば、指導者や上級者に見てもらうのもよいでしょう。そして、矢番えの位置を一度確認し、的の中心に真っすぐ向けたときに矢が水平に構えられているかを確かめる必要があります。これにより、矢の初動が適切な方向に向かいやすくなります。

さらに、初心者や中級者にとっては「力を抜くこと」も大切です。過剰に力んだ射では、身体が固くなり矢が弾かれるように飛ぶ場合があります。緩やかで無理のない動作が、結果的に矢の軌道を安定させる鍵となります。

このように、矢が屋根に飛ぶ原因は一つではありません。射形・離れ・狙いのすべてが関係しています。複数の視点から見直すことで、安全かつ正確な射が実現できるようになります。

弓道で12時に外すのは良い?

「12時に外す」という表現は、弓道において矢が真上方向へ逸れてしまう状況を指すことが多く、必ずしも好ましい結果とは言えません。確かに、的の中心を時計の中心と見立てて「12時方向」に飛ぶということは、狙いの中心からのズレが小さいと感じられるかもしれませんが、弓道の射法八節から見れば、いくつかの問題が含まれています。

このような現象が起きる背景には、「押し手の突き上げ」や「離れのぶれ」が関係している場合が多いです。特に、押し手が不自然に上へ向かってしまうと、矢は本来の水平ラインから逸れて垂直方向に抜けやすくなります。また、引きすぎや肩の力みがあると、離れの瞬間に矢が跳ね上がる形で飛んでいってしまいます。

12時方向に外れる場合、射そのものが崩れていないと誤解しやすいのですが、実際には射のバランスが乱れているサインでもあります。とりわけ、連続して同じような外し方をする場合は、無意識のうちに特定の癖が定着している可能性があるため注意が必要です。

修正のポイントとしては、押し手を的の中心に向かって「まっすぐ」押す感覚を意識することが挙げられます。また、引き分けから離れまでの一連の動作で、肩や肘が浮いていないかを確認し、必要であれば鏡や動画を使って客観的に動作を見直しましょう。

したがって、「12時に外す」ことが毎回起こるようであれば、単なる誤差として済ませるのではなく、射の根本を見直す契機ととらえるべきです。安定した射を目指すうえでは、細かなズレにも目を向け、改善を積み重ねることが重要になります。

離れのタイミングと矢の方向性

弓道において「離れ」は、矢が放たれる最も重要な瞬間であり、そのタイミング次第で矢の方向性が大きく変わります。離れが早すぎたり遅すぎたりすると、矢が的から逸れるだけでなく、思わぬ方向に飛んでしまうことがあります。

まず、離れが早い場合について考えてみましょう。引き分けが十分に完了する前に離れてしまうと、弓の反発力が適切に作用せず、矢は弓の力を十分に受けないまま飛ぶことになります。その結果、矢の軌道が不安定になり、上方向へ跳ね上がるような形になることがあります。

一方で、離れが遅すぎると、必要以上に力が入ってしまい、身体が硬直した状態で矢を放つことになります。このような射では、無理な力が矢に加わってしまい、狙いよりも上に飛ぶ傾向が強くなります。特に、肩や肘に余分な緊張がある場合、その力が矢の上下方向に影響を与えます。

離れのタイミングを適正に保つには、「会(かい)」の時間に意識を向けることが重要です。会とは、引き分けが完了した後に静止する時間のことで、この瞬間に心と体を整え、自然に離れる感覚を身につけることが目標となります。力を入れて離すのではなく、あくまで「離れていく」という感覚を大切にしましょう。

正しい離れは、身体の軸がぶれず、矢がまっすぐに飛ぶ基本です。そのためには、日々の稽古の中でタイミングの精度を高め、自分の「自然な離れ」を体得していくことが求められます。初心者のうちは難しく感じるかもしれませんが、指導者の助言を受けながら繰り返し練習を重ねることが、矢の方向性を安定させる最も確実な方法です。

射位の確認と重心の見直し

弓道において矢が上に飛んでしまう場合、その原因の一つとして「射位」と「重心の位置」にズレがあることが挙げられます。射位とは、立ち位置や姿勢の安定性に関わるもので、的に向かってまっすぐ立つことが基本とされています。この姿勢が少しでも傾いていると、全体の射形に影響が及び、矢の方向が上方へずれることがあります。

特に重心が前や後ろにずれていると、押し手や引き手にかかる力のバランスが乱れ、結果的に矢が意図せぬ方向に飛んでしまいます。例えば、重心がかかと寄りにあると上体がわずかに後ろへ傾き、その傾きに従って矢も上に向かいやすくなるのです。

この問題を改善するためには、まず立ち位置と足の裏の感覚を丁寧に見直すことが求められます。射位に立つ際は、左右の足幅が適切であること、両足に均等に体重が乗っているかどうかを意識し、真っすぐ的に向かって立つことを心がけましょう。できれば稽古前に鏡を使って確認するか、第三者にチェックしてもらうと効果的です。

また、弓構えから打起こし、引き分けの一連の動作においても、重心がぶれないよう注意が必要です。少しでも重心が動いてしまうと、射の安定感が失われ、矢の飛び方に大きく影響します。特に初心者は無意識のうちに上体を傾けてしまうことが多いため、自覚と修正を繰り返すことが大切です。

このように、射位と重心は一見地味な要素に見えますが、矢の正確な飛翔を支える重要な基盤です。技術面の向上だけでなく、姿勢の基本をしっかり整えることが、結果として矢が安定して的に向かう射を実現する第一歩となります。

弓道初心者が上に飛ぶ時の対処法

弓道を始めたばかりの初心者が矢を上に飛ばしてしまうことは、よくある悩みの一つです。この現象は特に「力の入りすぎ」「正しい姿勢の未習得」「射法の理解不足」など、基礎的な部分での未熟さから生じることが多い傾向にあります。

まず見直すべきなのは、全体の力の使い方です。初心者は弓を強く引こうとするあまり、上半身に過度な力を入れてしまいがちです。特に肩や首に力が入ってしまうと、離れの瞬間に矢が跳ね上がり、意図せず上に飛んでしまいます。このような力みを減らすためには、リラックスした状態で動作を行うことが重要です。大きく深呼吸をしてから引き始めるだけでも、体の緊張が緩み、矢の軌道が安定しやすくなります。

次に、押し手と引き手のバランスも見直す必要があります。押し手をまっすぐ的方向に押し出せていない場合、矢が正しく飛ばない原因となります。また、引き手を引きすぎると矢が跳ね上がりやすくなりますので、必要以上に力まないことを意識してください。

具体的な対処法としては、以下のようなものが挙げられます。まず、矢が上に飛んだ回数や条件を記録し、どのタイミングで起きるのかを分析しましょう。次に、動画撮影を活用して、自分の射を客観的に確認することもおすすめです。これにより、射形の癖や離れの乱れが可視化され、改善点が見えやすくなります。

そして、何より大切なのは基本の反復練習です。初心者は早く上達したいと焦るあまり、応用的な技術に目が向きがちですが、まずは「正しい姿勢」「安定した引き分け」「自然な離れ」を繰り返し練習することが、結果として最も確実な上達につながります。

このように、初心者が矢を上に飛ばしてしまう理由は多岐にわたりますが、原因を一つずつ丁寧に見つけ出し、それに応じた対処法を実践することで、着実に改善することができます。焦らず、一歩ずつ進めていきましょう。

安土に矢が届かない時のチェック点

矢が安土(的の背後にある土の壁)にすら届かないという現象は、弓道において深刻な射の乱れを意味しています。このような場合、まず確認すべきは「矢勢(やぜい)」です。矢勢とは、矢に伝わる力の強さや速さを指しますが、それが弱いと距離を稼げず、結果的に安土に矢が届かなくなります。

最初に見直すべきポイントは「引き分けの深さ」です。引きが浅いと弓の張力を十分に活かせないため、矢が強く飛びません。特に初心者の場合、「弓を怖がってしまい十分に引けていない」ケースがよく見られます。また、押し手と引き手のバランスが悪いと、弓のエネルギーが効率よく矢に伝わりません。こうしたときは、鏡の前で引きの深さと腕の角度を確認しながら、正しい形を体に覚えさせるのが効果的です。

次に確認したいのは「矢の選び方」です。矢の長さや重さが自分の射に合っていないと、飛距離が出にくくなります。特に自分の体格に対して長すぎる矢を使っている場合、飛距離が足りなくなることがあります。専門店や指導者に相談し、自分に合った矢を選ぶようにしましょう。

さらに、弓自体の強さも無視できません。現在の筋力や技術に対して弓力が合っていないと、十分な引きを保つことが難しくなります。無理に強い弓を使っても、体が追いつかなければ矢は届きません。このようなときは、無理をせずに一段階弱い弓に替えることも検討すべきです。

そして、離れのタイミングも重要なチェックポイントです。力が矢に乗る前に早く離れてしまう「早気」になっていると、せっかくの弓の力が無駄になってしまい、矢が飛ばなくなります。日々の練習では、離れの直前でしっかり呼吸を整え、無駄な力を抜いてから離す意識が求められます。

このように、矢が安土に届かない原因は一つではありません。射法の基礎を一つずつ丁寧に見直し、自分の射と向き合うことで、徐々に改善していくことが可能です。

指導者が教える正しい引き方とは

弓道において「引き方」は、単なる動作ではなく、射全体の流れと結果を大きく左右する重要な要素です。正しい引き方を習得することは、矢が安定して的に届くだけでなく、安全で無理のない射を行うためにも欠かせません。ここでは、指導者が重視するポイントに基づいて、正しい引き方の基本を解説します。

まず前提として、「引き方は身体全体を使って行うもの」であるという理解が必要です。よくありがちな誤りは、腕の力だけで弓を引こうとしてしまうことです。これでは弓に十分な力が加わらず、矢が上に跳ねたり届かなかったりする原因になります。正しい引き方では、肩甲骨をしっかりと開く意識を持ち、背筋を使って引くようにします。これにより、弓の反発力を最大限に活かすことができるのです。

次に重要なのが「肘の位置と方向」です。引き手の肘は、常に矢の延長線上を意識しながら後方に引いていく必要があります。肘が外に開いたり、上がりすぎたりすると、矢が不安定な軌道を描きやすくなります。逆に、肘を適切な高さに保ったまま後ろに引いていくことで、引き分け全体のバランスが安定し、離れまでスムーズな動作が可能になります。

また、押し手の使い方も見逃せません。弓道では、押し手が的の中心をしっかりと押し支えることで、全体の形が崩れずに引き分けを行うことができます。押し手が内側にぶれると、弓の力が左右に分散し、矢が思うように飛びません。このため、指導者は常に「押し手と引き手のバランスが取れているか」を確認するように指導しています。

最後に、精神的な安定も引き方には大きく影響します。焦りや緊張があると、引き分けが浅くなったり、途中で止まってしまうこともあります。日頃から心を落ち着けて稽古に取り組むことが、結果として正しい引き方の継続につながります。

このように、正しい引き方とは力任せに弓を引くことではなく、身体の構造と動きに基づいた理にかなった動作の積み重ねです。指導者の教えを一つひとつ丁寧に実践しながら、自分の体に合った形を見つけていくことが、上達への近道となります。

弓道で上に飛ぶ現象を防ぐための総まとめ

-

離れの動作が乱れると矢が上方向へ逸れやすい

-

押し手の手首が反ると弓の角度が上向きになる

-

弓手を高く構えると矢が的より上に飛ぶ

-

胴造りが崩れると体幹が不安定になり矢勢が乱れる

-

引きすぎは矢の軌道を上に押し上げる原因となる

-

離れのタイミングのズレが矢の方向性に影響する

-

射位がずれていると重心が乱れ矢が安定しない

-

押し手と引き手の力のバランスが不均等だと上に飛びやすい

-

弓を押しすぎると腕が上がり矢も高く飛ぶ

-

矢番えの位置が高すぎると狙いが上にずれやすい

-

12時方向に外れるのは射の基本姿勢に問題があるサイン

-

初心者は肩や首の力みが原因で矢が上に飛びやすい

-

過剰な力みは離れの動作を乱し矢の上下動を招く

-

会の時間を取らずに離れると矢勢が不足し軌道が乱れる

-

的確な引き尺と自然な射形の維持が矢飛びの安定につながる

関連記事:弓道 三重十文字の基本と正しい姿勢の作り方

人気記事:直心1と直心2の違いはどこ?性能と選び方まとめ