弓道の胸当てはなぜ必要?機能と選び方ガイド

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道を始めると、道具の一つ一つに意味があることに気づかされます。その中でも「胸当て」は、初心者から上級者まで広く使用されている重要なアイテムです。「胸当てはなぜつけるのか?」「男がつける理由とは?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

また、装着時に迷いやすい「胸当ての向き」や、「胸当てはいらないのか」といった使用の是非についても、明確な判断基準が求められます。さらに、練習中に弦が「引くときに引っかかる」と感じた経験がある人もいるでしょう。

こうした問題は胸当てのサイズや形状、装着方法によって大きく変わってきます。そして、意外と見落とされがちな「値段」も、素材や機能性によって幅広く設定されており、選ぶ際のポイントになります。この記事では、これらの疑問を解消するために、弓道の胸当てに関する基本情報から選び方、注意点までをわかりやすく解説していきます。

記事のポイント

-

弓道における胸当ての役割と必要性

-

胸当ての選び方や正しい装着方法

-

性別や体型による使用の違い

-

胸当ての素材・価格帯と手入れ方法

弓道の胸当ての役割と基本知識

-

胸当てはなぜつける?保護具としての役割

-

男がつける理由とは何か?

-

胸当てはいらないのか?使用の是非

-

胸当ての向きに決まりはあるのか

-

引くときに引っかかる原因と対策

胸当てはなぜつける?保護具としての役割

胸当ては、弓道において弓を引く際に生じる弦の動きから身体を守るための重要な保護具です。特に初心者にとっては、必須といえる装備の一つです。

弓道では、弓を引いて放つ瞬間に「離れ」と呼ばれる動作があり、このときに弦が勢いよく戻ります。この動作の際、弦は少し弧を描きながら戻るため、体の右側に擦れるように当たることがあります。胸当てがない場合、弦が直接体に接触することで、衣服が巻き込まれたり、矢の飛ぶ方向がズレてしまったりする恐れがあります。また、皮膚への衝撃によって痛みや怪我につながるケースもあります。

例えば、女性の場合は胸に弦が当たることで痛みを感じやすく、場合によっては打撲のような症状が出ることもあります。男性であっても、弓の引き方や体型によっては同様のリスクがあります。そのため、胸当ては性別を問わず、弓道を安全に行うための大切な道具といえるのです。

一方で、上級者や長年弓道を続けている人の中には、胸当てを使わない人もいます。これは弦の動きを身体に当てないように調整できる技術を持っているからです。しかし、初学者にとってそのような技術をすぐに習得するのは難しく、無理に外すことで怪我を招く可能性もあります。

このように、胸当ては弓道において身体の安全を確保し、安定した射を行うための大切な役割を担っています。特に初心者や安全性を重視する方には、積極的に着用することが推奨されます。

男がつける理由とは何か?

胸当ては女性のための道具だと思われがちですが、実際には男性が着用することもあります。主な目的は、衣服の巻き込みや弦による摩擦を防ぐことです。

弓道では、弓を引いて放つ際に弦が胸の位置に近づくため、服装の状態や体格によっては弦が衣服を払ってしまい、矢の軌道が安定しなくなることがあります。これは男性にも当てはまる問題であり、特に私服やTシャツなどで稽古を行うときに顕著です。ボタンのあるシャツを着ている場合、弦がボタンに引っかかり、外れてしまうことさえあります。

また、男性でも体格によっては胸が少し前に出ている場合があり、そこに弦が当たって痛みを感じることもあります。このような場面では、胸当ての着用が適切な対策となります。特に道衣ではなく普段着で弓を引く練習時には、安全性と正確性を保つためにも、男性が胸当てを使用するケースは少なくありません。

ただし、公式な大会によっては、男子の胸当て着用を禁止している場合もあります。例えば、インターハイでは男子の胸当てが禁止とされていることが確認されています。この点は、事前に大会規則を確認する必要があります。

このように、男性が胸当てを使用するのは決して珍しいことではなく、技術の補助として、また安全の確保のために合理的な選択といえるでしょう。場面や状況に応じて、柔軟に使い分けることが大切です。

胸当てはいらないのか?使用の是非

胸当ては必須ではないものの、初心者を中心に多くの弓道家にとって重要な装備であることに変わりはありません。使うかどうかは、技術の習熟度や状況によって判断されるべきです。

多くの指導者は、弓道を始めたばかりの人には胸当ての着用を勧めます。理由は単純で、技術が未熟なうちは弦が体に接触する可能性が高いためです。また、衣服への摩擦や巻き込みを防ぐ効果もあり、安定した射型を作る上でも役立ちます。

しかし一方で、熟練者の中には胸当てを使わない人も少なくありません。これは、弦の軌道を正確にコントロールできるため、体に当てずに引くことが可能であるからです。また、胸当てを使用すると、感覚が鈍る、動作が制限されるといった理由で、あえて使わないという選択をする場合もあります。

とはいえ、「胸当てはいらない」と判断するには、それなりの経験と技術が求められます。射の安定性や安全面に問題があるうちは、無理に外すべきではありません。また、弓道着以外の服で練習を行う場合は、衣服が干渉する可能性が高くなるため、胸当ての着用が望ましいです。

つまり、胸当てが必要かどうかは一律に決まるものではなく、個人の技術や体格、着用する服装、射法など複数の要素によって異なります。無理に「いらない」と判断するのではなく、自分にとって最適かどうかを見極めたうえで、着用の有無を決めることが重要です。

胸当ての向きに決まりはあるのか

胸当ての向きについては、厳密な決まりが存在するわけではありません。ただし、一般的には「右上から左下」に流す向きが主流とされています。これは、弦が離れの動作で胸の右上に最も近づくため、そこを中心にカバーできるよう設計されているからです。

実際には、地域や道場によって指導方針が異なることもあり、「左上から右下」で着用している人も見かけます。ただし、これは少数派であり、場合によっては周囲から誤解を招くこともあります。特に審査や大会などの公式な場では、一般的な向きである「右上から左下」にしておいたほうが無難です。

例えば、全日本弓道連盟が発行する参考資料の中でも、推奨される向きとして右上から左下が例示されています。これは、古くから伝わる堂射の装備である「胸皮(むなかわ)」の装着法に倣ったものとされており、伝統的な所作の一部として扱われることもあります。

一方で、個々の体型や弓の引き方によっては、反対の向きの方がフィットするということもあります。このようなケースでは、本人が使いやすく、安全である向きを優先して問題ありません。ただし、正しい位置に装着できていないと、弦が胸当てに引っかかったり、本来の保護効果が得られなかったりすることがあるため、装着の際には注意が必要です。

このように、胸当ての向きには「こうでなければならない」という決まりはありませんが、伝統と実用性を踏まえた上で「右上から左下」が基本とされていることを知っておくと、混乱を避けやすくなります。

引くときに引っかかる原因と対策

弓道において、弦が引っかかるというトラブルは決して珍しいものではありません。特に初心者のうちは、弓を引く動作が安定していないため、胸当てや衣服に弦が当たってしまうことがよくあります。

引っかかりの主な原因の一つは「引き方」にあります。特に大三から会に移る過程で、弦が体に近づきすぎてしまう場合や、肘の位置が下がりすぎると、弦の軌道が不自然になり、胸当てに触れてしまうことがあります。また、胸当て自体の位置がずれていたり、サイズが合っていないと、思わぬ引っかかりの原因になることもあります。

これに対しては、まず基本姿勢を見直すことが必要です。押手と引手のバランスが取れているか、肩の力が抜けているか、肘が適切な高さを保っているかなど、基本のフォームを一つずつ確認しましょう。特に「押手の押し込み」が不十分だと、弦が身体に近づきやすくなります。

装備面でも注意すべき点があります。胸当てが大きすぎたり、向きが逆になっていたりすると、本来守るべき部分を覆えていなかったり、弦の動きを妨げてしまったりします。特にメッシュタイプやデザイン性のある胸当てを使う場合は、装着位置がズレやすい傾向にあるため、使用前に鏡などで確認することが大切です。

また、道着ではなく私服で練習しているときには、衣服の素材やシルエットが弓の動きに干渉することがあります。例えば、ボタン付きのシャツやダボついたTシャツなどは、弦が引っかかりやすいため注意が必要です。

このようなトラブルを避けるためにも、練習時には常に射形の安定と装備の確認を意識することが求められます。少しの気配りで、引っかかりによるミスや怪我は十分に防ぐことができるのです。

弓道の胸当ての選び方と注意点

-

胸当ての値段と素材の違い

-

女性用と男性用の違いとは

-

サイズの選び方とフィット感の重要性

-

胸当てのカラーやデザインについて

-

試合や審査での使用ルールは?

-

胸当てのメンテナンスと洗い方

-

初心者が胸当てを選ぶ際の注意点

胸当ての値段と素材の違い

胸当ては使用する素材によって価格が大きく異なります。安価なものでは600円台から、機能性やデザイン性に優れた高級タイプでは3000円を超える商品も存在します。どのような胸当てを選ぶかは、使用目的や頻度、体型に合わせて考えることが大切です。

まず、最もリーズナブルなタイプは合成皮革製のものです。価格は600円〜1000円前後と手に取りやすく、初心者が練習用として使用するには十分な性能を持っています。シンプルなデザインが多く、手入れも簡単なので、多くの弓道教室や部活動で採用されています。

一方、1000円以上の中価格帯になると、通気性に優れたメッシュ素材や、フィット感を高める工夫が施されたタイプが増えてきます。これらは夏場の練習でも蒸れにくく、長時間の使用でも快適さが持続します。使いやすさと安全性を両立させたい方にはこの価格帯の製品が向いています。

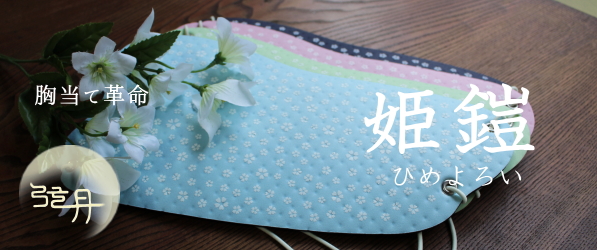

さらに、3000円前後の高価格帯には、デザイン性と機能性を兼ね備えたモデルがあります。例えば「姫鎧」のような胸当ては、クッション性のある特殊素材を使用し、弦の衝撃をしっかり吸収する作りになっています。また、色や柄のバリエーションも豊富で、自分のスタイルに合わせた一品を選べる点も魅力です。

ただし、価格が高ければ必ずしも自分に合っているとは限りません。初心者が最初から高級モデルを選ぶ必要はなく、まずは標準的な素材のものを使って、感覚をつかむところから始めるのが良いでしょう。

このように、胸当ては素材の違いが価格に直結しており、それぞれに特徴と用途があります。予算と用途のバランスを見ながら、適切な一枚を選ぶことが大切です。

女性用と男性用の違いとは

胸当てには女性用と男性用があり、それぞれの体型や使用目的に合わせた違いが設けられています。ただし、性別による厳格な区分というよりは、フィット感や保護範囲の違いに重点を置いた設計と考えた方が良いでしょう。

まず、最も明確な違いは形状とカバー範囲です。女性用の胸当ては、体の右胸から左脇にかけて広めに設計されていることが多く、胸のふくらみに沿ってフィットするよう作られています。これにより、弦が胸を擦ってしまうリスクを軽減し、痛みや怪我の防止につながります。

一方、男性用の胸当てはやや小さめで、必要最小限の部分をカバーする設計が主流です。男性は体の構造上、胸のふくらみが少ないため、広範囲を覆う必要がなく、動作の自由度を重視して作られている場合が多いです。

ただし、装着の際の向きやゴムの通し方については、男女共通で基本的な付け方があります。そのため、サイズや形状さえ合っていれば、必ずしも「女性だから女性用」「男性だから男性用」という分け方に縛られる必要はありません。実際、男性でも女性用の胸当てを選ぶケースや、その逆も少なくありません。

さらに、デザインやカラーバリエーションにも違いがあります。女性向けの商品では、ピンクやラベンダーなど柔らかい色合いや花柄の装飾が人気であり、男性向けではシンプルな黒や紺など落ち着いた色味が選ばれる傾向にあります。

このように、女性用と男性用の胸当てには確かに違いがありますが、最も重要なのは体に合うかどうかです。性別にとらわれず、自分の射型や体型に合った製品を選ぶことが、快適な弓道ライフへの第一歩です。

サイズの選び方とフィット感の重要性

胸当てを選ぶ際に、サイズとフィット感は最も重要なポイントです。なぜなら、適切に装着されていない胸当ては、保護具としての機能を果たせないばかりか、かえって弓の動作を妨げてしまうことがあるからです。

基本的に胸当てのサイズは「小・中・大」など数段階に分かれていますが、製品ごとにサイズ感が異なる場合もあるため、可能であれば実際に試着することが理想的です。試着が難しい場合は、商品説明に記載されている寸法をもとに、身長や体格を参考にして選ぶと良いでしょう。

特に気をつけたいのは、胸当てが大きすぎる場合です。体に密着せずに浮いてしまうと、弦が引っかかったり、摩擦が生じたりする原因になります。逆に小さすぎると、カバーしたい範囲を十分に覆えず、保護の役割を果たせなくなってしまいます。

また、弓道では動作が静かで正確であることが求められます。そのため、胸当てがずれにくい設計であることも重要です。特に、ゴム紐の締め具合や紐の通し方でフィット感が大きく変わるため、自分の体型に合わせて微調整できるタイプを選ぶのが望ましいです。

女性の場合は、胸のふくらみを考慮して、やや大きめで包み込むようなタイプを選ぶと安心です。一方で、男性や小柄な方は、小ぶりで必要最低限の範囲を保護できるものが適しています。

このように、サイズとフィット感は胸当てを選ぶ上で欠かせない要素です。安全性と快適性を両立させるためにも、自分の体型や使用スタイルに最も合ったサイズを慎重に選びましょう。

胸当てのカラーやデザインについて

胸当ては、弓道の安全を守るための道具であると同時に、個性やセンスを表現できるアイテムでもあります。近年では、従来の黒や白といった定番カラーだけでなく、さまざまな色や柄が登場し、選択肢の幅が広がっています。

まず、もっとも一般的なカラーは白と黒です。これらの色は、弓道着や着物に合わせやすく、公式な場でも無難に使用できるため、多くの道場で推奨されています。特に白い弓道着には白い胸当て、黒い着物には黒い胸当てを合わせるのが、見た目にも整って見えるため好まれる傾向があります。

一方で、練習や日常の稽古では、個性的なデザインやカラーの胸当てを使う人も増えています。例えば、女性向けの胸当てでは、桜柄やラメ入りのもの、ピンクや水色、エメラルドグリーンなど、華やかでかわいらしい色合いの商品が人気です。こうしたデザインは見た目の楽しさだけでなく、道場でのモチベーションを高める効果もあるといわれています。

ただし、どれだけデザインが魅力的であっても、胸当てとしての基本的な機能が欠けていては意味がありません。あくまで重要なのは、サイズや素材、フィット感が自分に合っていることです。見た目を優先するあまり、実用性が損なわれないよう注意することが必要です。

また、道場や学校によっては、カラフルな胸当ての使用を制限している場合もあります。特に伝統を重んじる場では、無地の白または黒が推奨されることもあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

このように、胸当てのカラーやデザインは自由度が高く、自分らしさを表現できる要素の一つです。ただし、用途や場面を考慮して、適切な選択をすることが大切です。

試合や審査での使用ルールは?

弓道の試合や審査において、胸当ての使用にはいくつかのルールや注意点があります。とくに公式な場では、使用する胸当ての色や形状が規定に反しないよう、事前に確認しておくことが重要です。

まず大前提として、胸当ての使用自体は男女ともに任意です。ただし、女性の場合は体への衝撃を防ぐため、安全面からも多くの指導者が着用を勧めています。一方、男性の使用については、一部の大会で制限されていることがあります。たとえば、インターハイでは男子の胸当て着用が禁止されており、代わりにさらしを巻くように指導されることもあります。

次に、カラーやデザインについてです。前述の通り、普段の練習では自由なデザインを楽しむことができますが、試合や審査では落ち着いた色合い、主に白または黒の胸当てが推奨されています。カラフルなデザインや派手な柄の胸当ては、会場の雰囲気にそぐわないと判断されることがあるため、避けるのが無難です。

ただし、公式に色付きの胸当てが禁止されているわけではなく、明確なルールが存在しない場合もあります。そのため、試合や審査に出る際には、事前に所属道場の先生や大会主催者に確認することが大切です。また、派手な胸当てしか持っていない場合は、裏返して黒面を表にして使用するという応急的な対応ができる製品もあります。

装着方法にも注意が必要です。胸当ての向きや位置がずれていると、見た目の印象だけでなく、動作にも支障をきたすことがあります。特に審査では、所作の美しさも評価の対象になるため、正しく着用されていない場合は減点の対象となることもあります。

このように、試合や審査での胸当て使用には、自由と規律のバランスが求められます。自身の技術を正しく評価してもらうためにも、胸当てはシンプルで機能性の高いものを選び、正しい方法で着用することが望まれます。

胸当てのメンテナンスと洗い方

胸当ては身体を保護する大切な弓具ですが、直接肌に触れるため汗や皮脂が付着しやすく、定期的なメンテナンスが欠かせません。清潔に保つことで、快適に使用できるだけでなく、耐久性も向上します。

まず確認しておきたいのは、胸当ての素材によってお手入れ方法が異なるという点です。合皮タイプの胸当てであれば、基本的には柔らかい布で表面を拭き取るだけで十分です。汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭き、乾いた布で仕上げます。このとき、ゴシゴシと強くこすらないよう注意してください。

一方で、メッシュ素材やスポンジ系のクッション素材を使用した胸当ては、手洗い可能なものが多くなっています。例えば、ウェットスーツ素材を使用した胸当てでは、ぬるま湯で優しく手洗いし、タオルで水気を取って陰干しするだけで清潔さを保てます。速乾性のある素材であれば、翌日には再び使用できるのも魅力です。

注意点としては、洗濯機の使用は避けることです。洗濯機の回転や脱水によって変形や劣化を招く恐れがあるため、必ず手洗いを基本としてください。また、直射日光の下で干すと素材が硬化したり、色落ちしたりすることもあるため、風通しの良い日陰で乾かすのがベストです。

さらに、保管方法にも気を配りましょう。使用後は軽く乾拭きをして、湿気のこもらない場所で保管することが理想的です。特に湿度の高い場所に置いておくと、カビやニオイの原因になるため避けてください。形崩れを防ぐために、折りたたまず平らな状態で保管するとよいでしょう。

このように、胸当てのメンテナンスは簡単なひと手間で済むものが多いですが、その積み重ねが長く清潔に使い続けるためのポイントとなります。日常的なケアを習慣化することが大切です。

初心者が胸当てを選ぶ際の注意点

弓道を始めたばかりの初心者にとって、胸当ての選び方は意外と悩ましいポイントです。適切な胸当てを選ぶことで、怪我の予防や射の安定にもつながるため、最初の一枚は慎重に選ぶことが大切です。

最初に重視すべきは「サイズ」と「装着感」です。大きすぎると体に密着せず、弦が引っかかったり、所作の邪魔になったりすることがあります。逆に小さすぎると、保護範囲が足りず、弦が肌に触れてしまう恐れがあります。胸当ては大きく見えても、正しく装着すれば目立たず機能的なので、見た目よりもフィット感を優先しましょう。

また、初心者の場合は「洗える素材」の製品を選ぶのもポイントです。練習回数が多くなるにつれて汗をかく機会も増えるため、手入れしやすい胸当てであれば、清潔に保ちやすく安心して使えます。合皮やメッシュタイプなどは、比較的安価で手入れもしやすいため、入門用として適しています。

デザインや色についても、最初のうちはできるだけシンプルな白や黒を選ぶと良いでしょう。というのも、一部の道場や審査では派手な色や柄の胸当てが好まれない場合があり、状況によって使用できないことがあるからです。まずは汎用性の高いものを選んでおき、慣れてから好みのデザインに挑戦するのが安心です。

さらに、初心者のうちは胸当ての正しい着け方を覚えるのにも苦労することがあります。そのため、調整しやすいゴム紐タイプや、位置固定がしやすい設計のものを選ぶと装着のミスを防ぎやすくなります。

このように、初心者が胸当てを選ぶ際には「サイズ」「素材」「デザイン」「装着のしやすさ」といったポイントをバランスよく見ることが大切です。適切な胸当てを選ぶことで、安心して射に集中できる環境を整えることができるでしょう。

弓道の胸当ての基本と選び方の総まとめ

-

弓道の胸当ては弦の衝撃から身体を守る保護具

-

初心者は弦の軌道が安定しないため胸当ての着用が推奨される

-

女性は胸部の保護のために特に必要性が高い

-

男性も服の巻き込みや体型によって使用するケースがある

-

一部の大会では男子の胸当て着用が禁止されているため事前確認が必要

-

胸当ての向きは右上から左下が一般的な装着方向

-

装着の向きに明確なルールはないが公式の場では慣例に従うとよい

-

弦が引っかかる原因は射形の崩れや胸当てのサイズミスにある

-

胸当ての価格は素材によって異なり600円〜3000円以上の幅がある

-

合皮やメッシュなど洗える素材は初心者にとって扱いやすい

-

女性用は胸を広くカバーし、男性用は動きやすさ重視の設計

-

サイズ選びでは体型に合わせたフィット感が重要

-

練習用にはカラフルなデザインも楽しめるが審査時は白黒が無難

-

洗濯は手洗いと陰干しが基本で、直射日光や洗濯機は避ける

-

初心者はまずシンプルで扱いやすいモデルから始めるのが望ましい

関連記事:審査で「弓構えを説明しなさい」に対する答えと射法八節と正確な姿勢

人気記事:弓道の安土の基礎知識と整備方法を徹底解説