審査で「弓構えを説明しなさい」に対する答えと射法八節と正確な姿勢

全日本弓道連盟から引用(アイキャッチ画像も)

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の基本動作を学ぶ上で、「弓構えを説明しなさい」と問われたときに、的確に答えられる知識と理解は非常に重要です。特に初心者や指導を受けている方にとっては、弓構えとは何かを明確に理解しておくことが、射全体の安定性を高める第一歩となります。

この記事では、射法八節 弓構え 説明の基本から、弓構えのコツ、そして弓構え 正面打ち起こし・斜面の違いまで、具体的かつ実践的な情報を丁寧に解説しています。また、手の内の整え方や取り懸けの仕方・コツ、さらには物見のコツといった細部の技術にも触れることで、弓構えの全体像をより深く理解できる構成になっています。

これから弓道を始める方や、弓構えの理解をより確かなものにしたい方にとって、この記事が役立つ内容となるようまとめています。ぜひ最後までお読みいただき、正確で美しい弓構えを目指すヒントとしてご活用ください。

記事のポイント

-

弓構えとは何かという基本的な意味と役割

-

射法八節における弓構えの位置づけと流れ

-

正面打ち起こしと斜面の違いと選び方

-

取り懸け・手の内・物見など具体的な動作のコツ

弓構えを説明しなさいと言われたら

-

弓構えとは基本的な意味を知ろう

-

射法八節 弓構え 説明の基本構成

-

弓構えのコツを押さえる重要性

-

弓構え 正面打ち起こし・斜面の違い

-

弓構えと姿勢の関係を理解しよう

弓構えとは基本的な意味を知ろう

弓構えとは、弓道において射の動作に入る直前に行う重要な準備動作のことを指します。これは単に構えるという意味を超え、身体と心を整え、矢を放つための基盤を作る工程です。

まず、弓構えの段階では「足踏み」と「胴造り」によって整えた基礎体勢を崩さずに、右手で弦をつかむ「取り懸け」、左手で弓を握る「手の内」、そして的を見る「物見」という3つの動作を順に行います。この3動作が一連の流れで正しく行われることで、次の打起こし、引分けといった動作が安定しやすくなります。

例えば、取り懸けが不安定であると、弦に対する右手の角度が狂いやすく、離れの際に矢の方向がブレる原因になります。また、手の内が適切でないと弓返りがうまく起こらず、力をロスしてしまいます。物見についても、顔の向きや目線の定まりが射全体のバランスに影響します。

このように、弓構えは「静」の動作でありながら、射の流れの「動」を支える土台です。そのため、見た目以上に奥深く、繊細な感覚と正確な技術が求められます。初学者にとっては単純に見えるかもしれませんが、弓構えを深く理解し、丁寧に実践することが、弓道の上達には欠かせません。

いくら技術が進歩しても、この弓構えを疎かにしてしまえば、安定した射は成り立ちません。だからこそ、最初に学ぶべき基本動作としての意味をきちんと理解しておくことが大切です。

射法八節 弓構え 説明の基本構成

弓道には「射法八節」と呼ばれる八つの基本動作があり、「弓構え」はその第三節にあたります。射法八節は、一連の射を構成する骨格であり、すべての動作が順を追って連動しています。

その流れは、①足踏み、②胴造り、③弓構え、④打起こし、⑤引分け、⑥会、⑦離れ、⑧残心の順で進行します。それぞれの節は独立しているようで、実際には前の動作を受けて次へと自然に移行していくことが求められます。

弓構えの位置づけとしては、静止から動作へと移る転換点にあります。足踏みと胴造りで体の構えを整えたあと、弓構えで弓と矢を正しく保持し、精神的にも射へと気持ちを切り替えていきます。具体的には「取り懸け」で右手の指を弦にかけ、「手の内」で左手の弓の握りを整え、そして「物見」で的に向かって顔を自然に向けます。

例えば、「取り懸け」では弽の親指で弦を押さえ、中指や人差し指で添えるように支えることで、弦に対する適切な角度を作ります。「手の内」では、力を入れすぎず、まるで卵を握るような感覚で弓を保持するのが理想とされています。「物見」は顔を自然に的へ向け、目線をまっすぐ定めることで、精神を集中させる工程です。

この三つの動作を通して、射の準備が完成します。弓構えをおろそかにすると、後の動作である打起こしや引分けに支障が出るため、射法八節の中でも非常に重要なパートと言えるでしょう。

いずれにしても、射法八節の理解は一つひとつの動作を分断せず、つながりとして把握することが大切です。弓構えはその中で、心身の転換を支える中核的な役割を持っています。

弓構えのコツを押さえる重要性

弓構えを安定して行うためには、いくつかの大切なコツを理解しておく必要があります。これは単に動作を覚えるというよりも、射全体の流れを乱さないための「つなぎ」の技術としての意味があります。

まず一つ目のポイントは、右手の「取り懸け」で弦と指の角度を直角に近づけることです。これがずれていると、離れの際に矢の方向が定まりません。また、手首を不自然に曲げると筋肉に余計な力が入り、早気や矢こぼれの原因になります。

次に「手の内」ですが、これは弓道の中でも非常に奥深い技法です。強く握ると弓返りが起こりにくくなり、逆に緩すぎると安定しません。理想は、親指と中指の間で自然に弓を保持し、他の指は柔らかく添える形です。この手の内の形によって、矢の飛び方や弓の働きが大きく変わります。

「物見」においても注意点があります。的に向ける際に、顔だけを回すのではなく、肩や背中が動いてしまうと姿勢が崩れます。特に初心者は、視線を的に向けようとしすぎて頭が傾くことが多く、それによって射形全体が歪んでしまうこともあります。

こうしたコツを押さえることで、弓構えがスムーズに行えるようになります。逆に、これらのポイントが曖昧なまま進めてしまうと、後の動作がすべて不安定になってしまうのです。

もちろん、これらの動作は一度で習得できるものではありません。繰り返しの練習と意識的な修正によって、少しずつ身体に馴染ませていく必要があります。それでも、最初に正しいコツを理解しておくことで、後の上達速度は格段に変わってきます。

このように、弓構えのコツを押さえることは、弓道を学ぶ上で非常に大きな意味を持っています。的中精度だけでなく、射全体の美しさにも直結する要素であると言えるでしょう。

弓構え 正面打ち起こし・斜面の違い

弓構えには「正面打ち起こし」と「斜面打ち起こし」の2つの方法があり、それぞれに特長と適した使い方があります。この違いを理解することで、自分に合った射形を見つけやすくなります。

まず正面打ち起こしとは、取り懸け・手の内の動作をすべて体の正面で行い、そのまま弓を真上に持ち上げていくスタイルです。初心者に多く推奨されているのがこの方法で、理由は胴造りの姿勢が崩れにくく、正しい軸を保ったまま動作を進めやすいためです。左右のバランスが安定しやすく、動きも比較的単純なので、動作に慣れていない段階でも取り組みやすい利点があります。

一方、斜面打ち起こしは、取り懸けた後に体をやや左斜めに向けて構え、そこから弓を持ち上げていく方法です。斜めから押し開くことで手の内の形を整えやすく、弓に対する力のかかり方が自然になると言われています。そのため、ある程度経験を積んだ中級者以上の弓道家が取り入れることが多いです。

ただし、斜面はその特性上、胴造りや三重十文字が崩れやすく、初心者にとっては体の向きや軸を維持するのが難しいという面もあります。また、斜めに構えるため、視線や物見の角度にも注意が必要です。もし、的との距離感に違和感があるようなら、正面打ち起こしに戻してみるのもひとつの方法です。

このように、それぞれの弓構えには長所と短所があります。大切なのは自分の身体の使い方や癖に合った方法を選び、正しい形を維持することです。たとえどちらを選んでも、動作に一貫性があり、次の引分けや会にスムーズにつながるよう意識することが求められます。

射法八節は一連の動作であるため、途中で不自然な力みや姿勢の乱れが生じると、その後の動作にも影響を及ぼします。したがって、正面・斜面それぞれのメリットと注意点を知った上で、自分に最も合う弓構えを見つけていくことが、射術の安定につながるのです。

弓構えと姿勢の関係を理解しよう

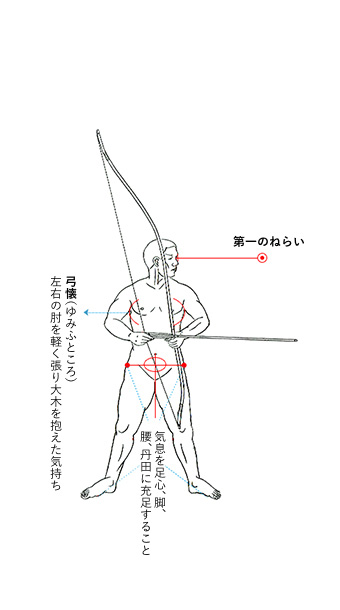

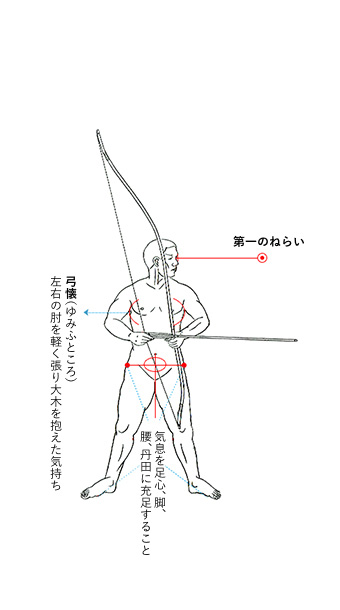

弓構えにおいて、姿勢は射全体の安定性を左右する極めて重要な要素です。見た目の美しさだけでなく、弓にかかる力や、矢の飛び方にも大きく関わってくるため、正しい姿勢を理解し保つことは不可欠です。

ここで言う「姿勢」とは、足元から頭のてっぺんまで、全身のバランスが整っている状態を指します。具体的には、足踏みで作られた下半身の土台に対して、胴造りで上体を真っ直ぐに起こし、重心を丹田に収めていることが前提です。そのうえで弓構えに入ることで、身体全体が安定し、呼吸も自然と整いやすくなります。

例えば、上体が前かがみになっていると、弓を引いたときに腕の力に頼ることになり、無駄な疲労や力みを生んでしまいます。逆に反りすぎていると、矢が上下にブレやすくなり、的中率にも影響が出ます。また、姿勢が崩れることで、手の内や取り懸けといった細かな技術も安定せず、結果として射そのものが不安定になります。

さらに、姿勢が整っていれば、精神面にも良い影響を与えます。胸を開き、肩の力を抜いて背筋を伸ばすことで自然と呼吸が深くなり、心を落ち着けることができるからです。この状態で弓構えを行えば、気持ちを静かに整えながら的と向き合うことが可能になります。

ただし、正しい姿勢を保つことは簡単ではありません。自分では真っすぐ立っているつもりでも、肩の高さが違っていたり、腰が反っていたりすることがよくあります。そのため、鏡を使った確認や、第三者のアドバイスを取り入れながら矯正していく必要があります。

このように、弓構えと姿勢は切り離せない関係にあります。射法八節の中でも、弓構えは「静」の状態の中に「動」の準備が含まれており、その基礎を支えているのがまさに姿勢です。だからこそ、日頃から自分の姿勢を意識しながら練習することが、的中率を高めるだけでなく、美しく力強い射を実現するための第一歩となります。

弓構えを説明しなさいという課題対策

-

取り懸けの仕方・コツを丁寧に解説

-

手の内の整え方で射が変わる理由

-

物見のコツと的への意識の持ち方

-

弓構えでの気構えと心構えについて

-

弓構えのチェックポイントまとめ

-

弓構えの射癖を防ぐにはどうするか

-

弓構えを正確に保つ練習法とは

取り懸けの仕方・コツを丁寧に解説

取り懸けは、弓道における射法八節の中でも非常に繊細な動作のひとつで、右手で弦をどのように保持するかを定める工程です。たった数センチの位置や角度の違いが、矢の飛び方や離れの質に直結するため、正確かつ丁寧に行う必要があります。

まず、取り懸けでは「弽(ゆがけ)」という道具を使い、親指の内側にある「懸け溝(かけみぞ)」に弦を当てます。このとき、親指と弦が直角になるように調整することが重要です。弦が斜めに当たっていると、離れの瞬間に弽から弦が滑るように外れ、矢が斜めに飛んでしまうことがあります。これを防ぐためには、手首をひねりすぎず、自然な角度で弓に向かうように構えることが求められます。

また、指の添え方にも注意が必要です。三つ弽を使用する場合、中指で親指の爪の根元を軽く押さえ、人差し指はそっと添えるだけにします。力を入れすぎると指先に余計な緊張が生じ、射に悪影響を与えてしまいます。反対に、力が緩すぎると弦が安定せず、矢こぼれの原因にもなります。

取り懸けの際にやりがちな失敗として、「親指で強く押さえすぎる」「手首が内側に折れる」「弽の帽子が矢に触れている」などがあります。これらは弓構えの時点では気づきにくく、離れの段階でトラブルとして現れるため、特に注意が必要です。

こうした技術は一見すると単純なようで、実際には繰り返しの練習と細かな調整が必要です。自分の弽の形や弦の張り具合に合わせて、取り懸けの位置や指の添え方を最適化していく意識を持ちましょう。

取り懸けは「矢を支える動作」ですが、それ以上に「離れを決定づける準備」とも言えます。どれだけ正確に、どれだけ繊細にこの動作を行えるかが、弓道の質を左右します。

手の内の整え方で射が変わる理由

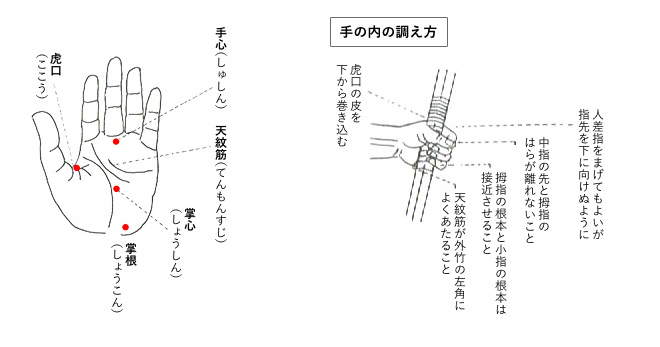

手の内とは、左手で弓を保持する際の手の形と力の使い方のことを指します。弓道では「弓は押すもの」とされており、その押す力の方向や強さを正確に伝えるための重要な技術が手の内に詰まっています。

手の内の基本は、弓の外竹の角を親指と人差し指の間(虎口)にあてがい、天紋筋と呼ばれる手のひらの筋に沿って弓の握りをあてることです。このとき、親指と中指で弓を支え、小指、薬指は軽く添えるようにします。力を入れすぎず、まるで卵を包み込むような感覚で握るのが理想です。

ただし、形を整えるだけでは不十分です。手の内が正しく機能しているかどうかは、実際の射の中で弓が自然に回転する「弓返り」が起こるかによって判断されます。手の内が硬すぎると弓が回らず、逆に緩すぎると弓がぶれて矢が安定しません。つまり、適度な柔らかさとしっかりとした支点のバランスが求められます。

このように、手の内の良し悪しは、矢のスピード、方向性、飛距離にまで影響を与えます。例えば、弓を強く握ってしまうと、弓全体のしなりが活かせず、矢の勢いが失われてしまうことがあります。また、指先に力が入ると腕の筋肉が過剰に緊張し、射がぎこちなくなります。

一方で、手の内を上手く使えるようになると、弓を自然に押し開くことができ、無理な力を使わずに正確な射を放つことが可能になります。さらに、離れの瞬間に弓がすっと回ることで、身体への負担が減り、射癖も出にくくなります。

言ってしまえば、手の内は弓道における「矢の方向性と力の伝達経路」です。それがしっかり整っていなければ、いくら引分けや会を丁寧に行っても、矢は的に向かって正しく飛んでくれません。

このような理由から、手の内は弓道における最重要技法のひとつとされています。見た目には目立ちませんが、上達の鍵を握る動作であることは間違いありません。

物見のコツと的への意識の持ち方

物見とは、弓構えの最後に行う、顔を的に向ける動作のことです。単に顔を回すだけのように思われがちですが、実は射の精神状態を整え、的に向かう集中を作り出す極めて重要なステップです。

まず物見の基本動作は、取懸けと手の内を整えた後、頭部を自然に右方向(的のある方向)に向けていきます。このとき、肩や腰の軸を崩さず、首だけをやわらかく回すのがポイントです。体ごと傾いたり、首を強くねじったりしてしまうと、胴造りが崩れてしまい、三重十文字が乱れてしまいます。

ここでの重要なポイントは、顔を回す「角度」ではなく「意識の向け方」です。多くの初心者が、的を強く意識しすぎて目を見開いたり、視線が固定されすぎてしまう傾向があります。これでは緊張が高まり、自然な呼吸や離れのタイミングが狂ってしまう原因になります。

物見の理想的な意識の持ち方は、「的を見て、的にとらわれない」状態です。つまり、視線は的に向けつつも、心は落ち着いたまま、静かに集中している状態を作ることが大切です。例えば、遠くをふと見やるように、目線をやさしく送りながら、鼻筋のラインで的を割るような意識を持つと、自然な物見になります。

また、物見のタイミングも重要です。手の内を整えた後すぐに行うのではなく、弓矢が安定してから落ち着いて顔を向けることで、視線がブレずに済みます。この安定感が次の打ち起こしや引分けに良い影響を与えます。

姿勢が整った状態で、首や肩が力まないように物見を行うことで、射全体が滑らかに流れ始めます。反対に、物見の段階で力が入ると、その後の動作で無駄な緊張が続きやすく、射型の乱れにつながります。

このように、物見は単なる「顔向け」ではなく、気持ちを定め、姿勢を最終調整するための動作です。丁寧に行うことで、的中率だけでなく、射全体の完成度が高まります。弓道において「心技体」を一致させる一歩として、物見は見逃せない要素なのです。

弓構えでの気構えと心構えについて

弓構えでは、体の動作だけでなく、気構えや心構えといった精神的な準備も欠かすことができません。実際のところ、射の精度や安定感は、精神状態に大きく影響される場面が多く見受けられます。そのため、弓構えにおいては、外見の形だけでなく、内面の構えをしっかり整える意識が求められます。

弓構えは、射法八節の中でも静の動作とされており、次に続く打ち起こしや引分けといった動的な動作への橋渡しの役割を果たします。この静の段階で心が乱れていれば、その後の動作でも力の入り方や呼吸が不自然になり、的中精度に悪影響を及ぼす可能性が高まります。

では、どのように気構え・心構えを整えていくのか。ひとつのポイントは「気を満たす」という意識です。弓構えでは、ただ構えるのではなく、呼吸を整え、丹田に意識を集中させていくことで、身体の中心から落ち着きが生まれます。この落ち着きがあることで、弓矢を構えた時にも過度な緊張が入らず、自然な力の流れが保たれるようになります。

また、弓道では昔から「百折不撓の気構え」や「心静かにして射を行う」といった表現が使われてきました。これらは、単なる気合いとは異なり、内面から静かに燃えるような覚悟や集中のあり方を指しています。外に向かって力むのではなく、内に向かって沈める。そういった心の持ち方が、結果的に射の一貫性や的中率に良い影響を与えるのです。

さらに、心構えには「迷いを捨てる」という意味も含まれます。射の最中、頭の中で「これで良いのか」「当たるだろうか」などと考えてしまうと、手や肩に無意識の力が入り、結果として射が崩れてしまいます。そのため、弓構えの段階で自分の姿勢・気持ちを一度定め、以降の動作では考えずに「動作に身を任せる」ことが大切です。

こうして、気構えと心構えが整っていれば、どんなに緊張する場面でも、落ち着いて射を行うことが可能になります。弓構えは単なる準備動作ではなく、精神を整え、自分自身と向き合う時間でもあるのです。

弓構えのチェックポイントまとめ

弓構えを安定して行うためには、身体の各部位だけでなく、意識すべきポイントを一つひとつ確認することが大切です。ここでは、弓構えにおける主要なチェックポイントをまとめてご紹介します。

まず基本となるのは、足踏み・胴造りの安定が保たれているかどうかです。弓構えは足踏みと胴造りの延長線上にある動作なので、この段階で身体の軸がブレていたり、重心が左右どちらかに偏っていたりすると、弓構え自体も不安定になります。重心が丹田にしっかり収まっているか、両足の踏ん張りが均等かを確認しましょう。

次に、右手の取り懸けが正確かを見直します。弦と親指が直角に交わっているか、指の添え方に余計な力が入っていないかをチェックします。小さなズレでも離れに影響を及ぼすため、指の角度や位置は毎回同じに整える必要があります。

左手の手の内が自然に整っているかも重要なチェックポイントです。弓を握るのではなく、添えるように持ち、弓の角度と手のひらの天紋筋の位置がずれていないかを確認します。力が入りすぎている場合は、指先に過度な緊張が感じられるため、力を抜くようにしましょう。

そのうえで、両腕の形が大木を抱えるような自然な丸みを帯びているかにも注目します。腕を無理に張ったり、肘が落ちていたりすると、構えに不自然さが生まれます。肩の力を抜き、前鋸筋を軽く張るようなイメージで両腕を保ちます。

最後に、顔の向き=物見が的にしっかりと定まっているかを確認します。顔が的方向に自然に向き、首に余計な力が入っていないか、視線が鋭くなりすぎていないかをチェックします。視線は的に向けつつ、心は静かに保つことが重要です。

ここまでの各ポイントを意識的に確認してから、次の打ち起こしに入ることで、弓構えが射の基礎となり、全体の安定感が格段に向上します。弓構えはほんの数秒の動作ですが、そこにどれだけの準備と意識が込められているかが、射全体の完成度を左右すると言っても過言ではありません。

練習の際には、毎回これらのチェックポイントを丁寧に確認することで、自分の射に対する理解と精度が高まっていきます。少しの意識の違いが、大きな成果へとつながるのが弓道の奥深さであり、魅力でもあります。

弓構えの射癖を防ぐにはどうするか

弓構えにおける射癖の多くは、無意識のうちに繰り返している小さな誤差や力の入り方の偏りによって生じます。特に初心者のうちは「自分ではできているつもり」であっても、実際には肩が浮いていたり、手首が曲がっていたりといったズレがあるものです。これを放置すると、次第に癖となり、正しい射型が崩れていく原因になります。

まず見直すべきは「毎回同じ形で構えられているかどうか」です。弓構えは、足踏み・胴造りの延長にあるため、それらの姿勢が安定していなければ、弓構え自体もぶれやすくなります。足の位置、腰の安定感、背筋の伸び方などを一定に保てているか、毎回確認しましょう。

次に、取り懸けや手の内といった細かな動作が「自然な流れで行えているか」にも注目してください。手の内で強く握り込んでしまったり、取り懸けで手首を過度にひねってしまうと、離れで手が暴れる原因となります。こうした癖は、一度身についてしまうと修正が難しくなるため、初期段階から意識的にチェックする必要があります。

射癖を防ぐには、可能であれば「指導者や上級者から客観的に見てもらうこと」が効果的です。自分では気づけない癖を指摘してもらい、それを動画で見返すなどすると、より明確に自覚できるようになります。また、鏡を使った確認や、素引き練習で弓構えの姿勢だけを繰り返すのも有効な手段です。

注意したいのは、射癖の原因が「射の技術的なミス」だけではないということです。例えば「的中を意識しすぎる」ことで、無意識に肩に力が入ったり、離れを急いでしまったりする心理的な癖もあります。こうした傾向を断ち切るには、精神面の安定や「的中を焦らない心構え」も同時に養う必要があります。

いずれにしても、射癖は知らないうちに現れるものであり、意識して取り組まなければ改善しません。日々の稽古の中で弓構えに注目し、ひとつひとつの動作を丁寧に見直すことが、射癖を未然に防ぐ一番の近道となります。

弓構えを正確に保つ練習法とは

弓構えを常に安定させ、正確な形で再現できるようになるためには、意識的な反復練習が欠かせません。とくに弓構えは射法八節の中でも次の打起し・引分けに直接つながる動作であり、ここでの乱れはそのまま射全体に影響します。

一つ目の練習法としておすすめなのが、「素引き練習」です。素引きとは実際の弓矢を使わず、構えだけを繰り返す方法で、弓構えを確認するのに非常に有効です。このときは鏡の前に立ち、正面から自分の姿勢を見ながら、足踏み・胴造り・弓構えの一連の流れをゆっくり行ってみてください。腕の位置、肘の角度、手首の向きなど、自分で視覚的にチェックすることで、正しい構えを体に覚え込ませることができます。

次に「動画撮影を活用する」方法です。スマートフォンなどを使って、自分の弓構えを録画し、あとで客観的に確認します。録画した映像を繰り返し見ることで、実際の自分の癖やズレに気づくことができます。特に顔の向きや視線の動き、左右の拳の高さなどは、主観ではわかりにくいため、動画でのチェックが効果的です。

また、「体の感覚に頼る練習」も必要です。視覚的な確認だけではなく、どの筋肉が使われているか、左右のバランスがどうかといった感覚にも注意を向けましょう。例えば、構えたときに左右の足裏に均等に力が乗っているか、腰が左右どちらかに傾いていないかなど、地味ながら重要なポイントです。

さらに、弓構えの再現性を高めるには「ルーティンを定めること」も有効です。毎回、同じ手順で構えるクセをつけておくと、試合や審査などの緊張する場面でも安定した弓構えが行いやすくなります。足踏みの開始位置、弓を持ち上げるタイミング、呼吸の整え方など、自分なりの流れを確立しましょう。

このように、正確な弓構えを身につけるには、技術と意識の両面からのアプローチが求められます。一朝一夕には習得できませんが、丁寧に練習を積み重ねていくことで、自然と安定した構えが身についていきます。焦らず、地道な積み重ねを続けていくことが、弓道上達の大きな土台となるでしょう。

弓構えを説明しなさいと言われたときの総まとめ

-

弓構えとは射の前に心身を整える準備動作

-

射法八節では弓構えが第三節に位置付けられる

-

足踏み・胴造りから自然につながる構えが重要

-

取り懸けは弦と指の角度を直角に近づけるのが基本

-

手の内は力まず自然に弓を押す形を作る必要がある

-

物見では肩を動かさず首だけを自然に回す意識が大切

-

正面打ち起こしは姿勢を保ちやすく初心者向き

-

斜面打ち起こしは手の内の収まりが良く中級者向き

-

姿勢の安定は射の精度と集中力に直結する

-

気構えと心構えを整えることで精神の乱れを防げる

-

弓構えでは重心の位置と全身の力の抜き方が要となる

-

射癖は初期段階での形のズレや意識不足が原因になりやすい

-

鏡や動画を活用した自己チェックが効果的な練習法となる

-

ルーティン化することで弓構えの再現性が高まる

-

弓構えの安定がその後の打ち起こしや引分けを支える土台になる