弓道で背中で引くの意味を整理し再現性ある練習法を紹介

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道 背中で引くの意味を調べる読者は、背中の使い方や身体で引くとは何か、肩で引くという言い回しの是非、肩甲骨を寄せる動きの適切さ、離れと肩甲骨の関係、さらに広背筋の鍛え方まで、一貫した指針を求めています。本記事は、フォームを支える骨格と筋の役割を丁寧に整理し、誤解されやすい表現を具体的な運動イメージに置き換え、再現性の高い練習手順へ落とし込みます。専門用語は初出で補足し、用語や手順が単独で先走らないよう、段階的に理解できる構成としました。

- 背中を使うの本質と骨格運動の理解

- 肩甲骨と肘の連動で作る引き動作

- 離れを安定させる感覚と検証手順

- 広背筋を中心とした安全な鍛え方

弓道で背中で引くの基本と誤解整理

- 背中の使い方を骨格で整理

- 身体で引くとはの基礎理解

- 肩で引くの可否と代替案

- 肩甲骨を寄せるの適切範囲

- 離れと肩甲骨の連動を検証

背中の使い方を骨格で整理

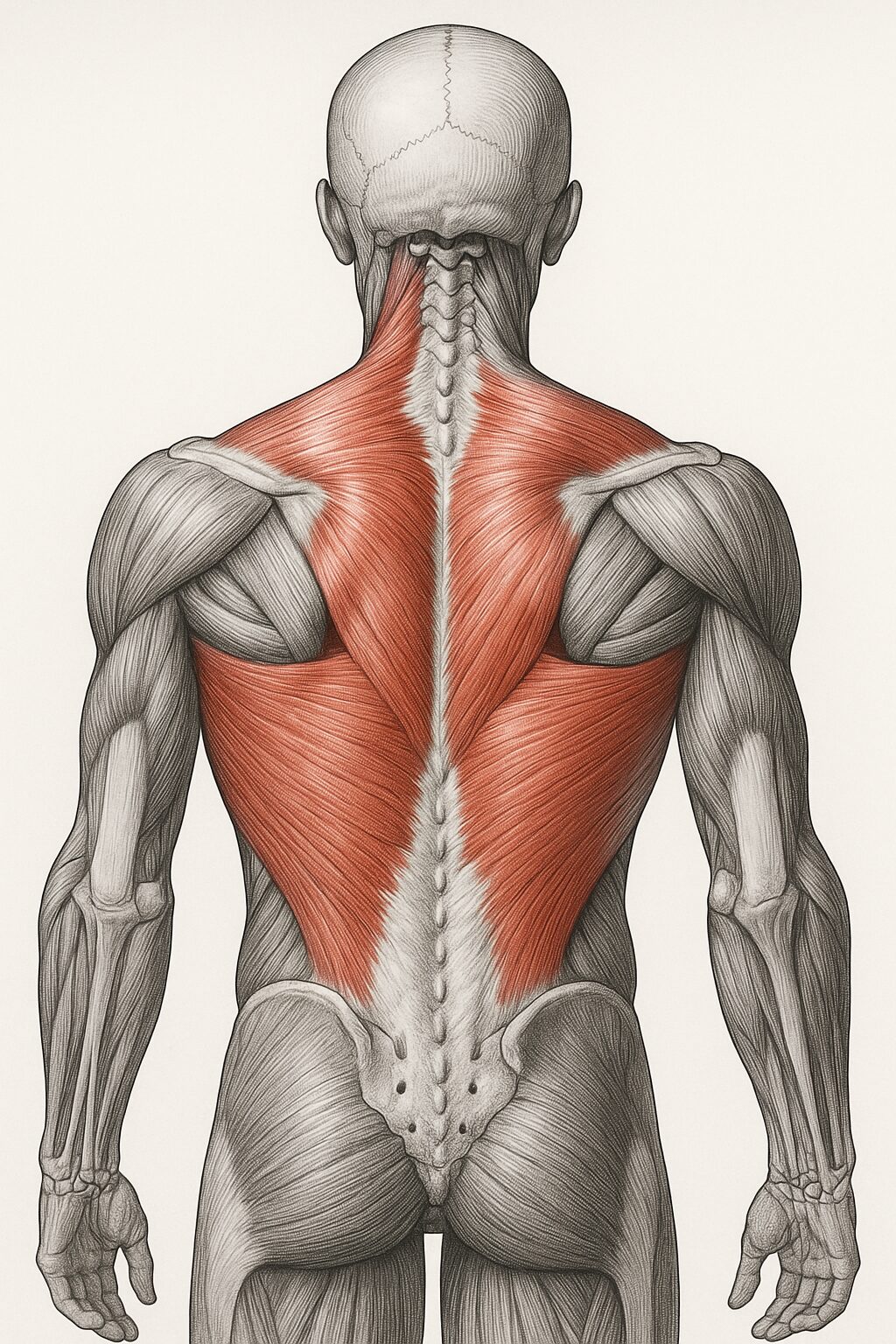

弓道で語られる背中という言葉は、単なる背筋の力みや筋力の強弱を指すのではなく、肩甲帯(肩甲骨と鎖骨で構成されるユニット)、上腕骨、胸郭(肋骨と胸骨)、そして脊柱・骨盤による荷重伝達システム全体の働きの総称として捉えると理解が進みます。肩甲骨は胸郭の上を滑る骨で、肩甲胸郭関節(機能関節:骨同士が直接接していないが関節のように動く配置)として扱われます。大三から会へ向けて求められるのは、肩甲骨の下制(下方向への移動)と軽度の外転(外側への移動)を通じた胸郭への密着性の確保、同時に上腕骨の外旋(外向き回旋)と水平外転(矢線後方への動き)です。これにより、矢線と肩線の距離が狭まり、弓の反発力が局所ではなく体幹へ分散されます。

姿勢管理では三軸(縦・横・前後)の維持が土台になります。縦軸は頭頂—会陰を結ぶ重心線、横軸は左右肩峰のライン、前後軸は胸骨—脊柱のラインです。打起こしでこの三軸が崩れると、その後の調整で末端の介入が増え、結果的に「手先で引く」動作が混入しやすくなります。実技上の観察指標としては、鎖骨の水平性(片側が上がらない)、頸部後面の長さ(首が短くならない)、肋骨下部の拡がり(腹圧で前に突き出さない)、肩甲骨内側縁の浮き上がりの有無(浮かない)が挙げられます。これらは鏡や動画で確認でき、練習者の主観に左右されにくい客観指標として有効です。

呼吸パターンは背中の使い方を左右します。胸郭を前方へ張る胸式優位ではなく、背側・側方へ拡がる呼吸(いわゆる後背側呼吸)を使うと、自然に肩甲骨が下制され、僧帽筋上部の過活動(肩すくみ)が抑制されます。具体的には、鼻から吸気しながら肋骨下部から背中側へ風船が広がるように意識し、吐気時は肋骨を静かに下ろして腹圧を保つ感覚を養います。これにより、会での呼吸停止(バルサルバ的な息こらえ)を避けながら、矢線方向への押し開きを継続できます。

肩甲帯と上腕の役割整理

| 部位 | 主な働き | フォーム上の指標 |

|---|---|---|

| 肩甲骨の下制 | 僧帽筋下部・広背筋が担う | 肩がすくまない、鎖骨が水平 |

| 肩甲骨の外転 | 前鋸筋で肩甲骨を胸郭に固定 | 肩甲骨内側縁が浮かない |

| 上腕骨の外旋 | 小円筋・棘下筋が安定化 | 肘頭が背後へ回り込みやすい |

| 胸郭の拡張 | 呼吸筋が背側へ働く | 胸を張らず背中が横に広がる |

動作の序盤で「背中を使う実感」を求めて強収縮を作ると、腰椎伸展(反り腰)や肋骨の前方突出が起き、矢線との整合が崩れがちです。実感ではなく、骨格的な整合と運動方向の一致を優先します。具体的には、打起こしで手先ではなく肘の面で空間を持ち上げ、大三で肘を身体から遠ざけつつ肩甲骨の下制を保つ、目通り付近では肘頭を背後へ連続的に回し入れ、呼吸は途切れさせない。この流れが保てていれば、背中の使い方は動作全体に溶け込み、局所の筋感覚に頼らない安定性が得られます。

「背中を締める」を強い筋収縮として解釈すると、反り腰や肩のすくみを誘発します。肩甲骨は寄せすぎず、下げて広げるを基本にしましょう。

身体で引くとはの基礎理解

身体で引くという表現は、末端の力みを抑え、力の入出力を体幹側へ移す設計を指しています。末端主導では、上腕二頭筋と上腕三頭筋などの拮抗筋が同時に高活動になりやすく、弦の反発力に対して適切なベクトルで抗することが困難になります。ここでいう体幹は、胸郭・腹腔・骨盤帯を含む圧の容器(シリンダー)としての機能を意味し、腹圧(腹腔内圧)を一定に保つことで、肩甲帯の基盤が安定します。腹圧は強く固めるのではなく、呼吸と連動して微妙に変化し続けるのが自然で、会の間も呼吸が背側へ通っている状態を維持すると末端の介入が減ります。

技術的な手順としては、(1)足踏みで足圧の左右差を整え、土踏まず〜踵にかけて静かな圧を作る(2)胴づくりで骨盤を中立に保ち、胸骨は持ち上げずに首の後ろを長くする(3)弓構えでは肩甲骨を胸郭に密着させ、鎖骨は水平(4)打起こしは前腕の面で持ち上げ、肩の上下動を抑える(5)大三で肘を空間的に遠ざけ、押し開きの方向を左右へ明確にする(6)目通りで肘を下げず、背後へ回し入れる。この一連のプロセスで末端の仕事は「弦を保持する」にとどまり、主たる動きは肘と肩甲帯が担います。

大三から目通りにかけては、いわゆるスティッキーポイント(動きが重くなる帯域)が現れやすく、ここで手先が助けに入るとフォームが崩れます。実務的には、視線を的へ固定したまま、息を背側へ流し、肘頭を矢線後方の空間へ「置きにいく」意識を持つと、動作が継続します。弓手側は親指根(拇指球)を的方向へ滑らかに送り、手首は固定。妻手側は取り懸けをやや深めに保持して、手指の屈伸で弦を操作しないようにします。これらは一般に、弓手三分の二・妻手三分の一という負担配分の目安と整合し、末端での過剰な調整を抑制します。

「押し開く引き分け」は、左右を外へ押す運動として設計します。右肘を早期に下げず、矢線後方へ回し入れると、上腕骨の外旋が自然に起こり、背中の拡がりで引けます。肘はレールの上を滑るように真横〜やや後方へ、小さく上下させないのが安定につながります。

客観的なチェックとしては、動画撮影で(A)肘頭の軌道が水平後方へ描かれているか(B)目通りで呼吸が止まらず、胸郭の背側がわずかに広がるか(C)会に入る直前、鎖骨が水平で首が短くなっていないか――を確認します。これらが満たされると、末端の介入が少なく、身体で引く設計が機能していると判断できます。負荷の設定は、弓力や練習環境に応じて段階化し、素引き→ゴム弓→巻藁→的前と進めるのが再現性の観点で推奨されます。過度な疲労や筋痛が出た段階での矯正練習は学習効率が低下するため、セット法での小分けと休息を取り入れると理解の定着が早まります。

肩で引くの可否と代替案

「肩で引く」という言い回しは、現場でしばしば耳にしますが、字義通りに理解すると肩のすくみ(僧帽筋上部の過活動)や肩甲上腕関節の局所ストレス増大を招きやすい点に注意が必要です。ここで目指すべきは、肩関節そのものに負担を集中させるのではなく、肩甲帯で受け、肘で導くという役割分担です。肩甲帯の安定は、肩甲骨下制・軽度外転・胸郭への密着で得られ、上腕骨は外旋・水平外転により矢線後方へ配置されます。これにより、弓の反発力のベクトルが胸郭から骨盤へと逃げ、局所のオーバーロードを避けられます。

修正の具体策として、打起こし直後に鎖骨の水平を確認し、僧帽筋上部の緊張徴候(肩先がすぐ上がる)を抑えます。大三では弓手の肩を前方へ押し出しすぎず、肩峰の位置は耳より下に落とすイメージで下制を維持。妻手肘は高く遠くへ配置し、目通り付近で肘を下げずに背後へ回し入れると、自然に上腕骨が外旋し、肩甲骨は下制・外転方向を保てます。胸を強く張ると腰椎伸展が強まり、呼吸が止まるため、胸郭は前へではなく横・背面へ拡がる感覚を優先します。

観察指標として、(1)会で首の後ろが短くなっていない(2)鎖骨の左右が水平で傾いていない(3)離れ直前に肩甲骨が上方へ跳ねない――の三点を挙げられます。いずれかに異常が見られる場合、「肩で引く」誤解が混入している可能性が高く、下制と外旋の設計を優先して再学習する価値があります。補助的なキュー(合図)としては、「肩を下げる」よりも「鎖骨を長く保つ」「首の後ろを長く保つ」「肘を背後の壁へ置く」の方が、過緊張を生みにくいことが報告されています(指導現場の一般的知見として広く共有)。

肩を意図的に寄せる・上げる操作は、呼吸制限や首の緊張を生みます。鎖骨水平・肩甲骨下制・首の後ろを長くを共通合図にしましょう。肩で引かず、肩甲帯で受け肘で導く設計に切り替えると、矢線の安定と離れの直進性が得られやすくなります。

なお、競技や昇段審査に関わる用語・作法の確認は、最新の公式情報を参照するのが妥当とされています。規程や用語は地域や時期で表現が微細に異なる場合があるため、ルールや審査観点は一次情報にあたることが推奨されます。参考入口として全日本弓道連盟の公開情報が利用されています(出典:全日本弓道連盟 公式サイト)。

肩甲骨を寄せるの適切範囲

弓道において肩甲骨を寄せる動作は、多くの初心者が誤解しやすい部分のひとつです。単純に「背中を締める」ことと解釈してしまうと、胸を過度に張って胸郭を圧迫したり、反り腰を助長したりするリスクがあります。適切な範囲で肩甲骨を寄せるとは、あくまでも下制(肩を下げる動き)を優先し、その結果としてわずかに内転(寄せる動き)が伴う程度を指します。つまり目的は寄せること自体ではなく、肘の押し開き動作を正しく行った結果として肩甲骨が必要最小限寄る、という順序を守ることです。

理想的な状態は、会に入った際に両肩甲骨の下角がやや内側に寄り、肩甲骨の内側縁が胸郭にしっかり密着し続けている状態です。もし内側縁が浮いてしまうと、肩甲骨の安定性が失われ、矢線の直進性も低下します。さらに、寄せすぎると呼吸が詰まり、離れの瞬間に胸郭が固まって矢所が乱れやすくなります。そのため、指導現場では「寄せるよりも下げて広げる」を合言葉とし、胸郭後方の拡張と肘の後方移動を優先することが推奨されています。

チェックのための実践ポイント

肩甲骨の適正範囲を確認するためには、以下の三つを指標とするとわかりやすいです。

- 胸が過度に前へ張り出していない

- みぞおち周囲が固まらず呼吸が通っている

- 肘頭が背後に回り込み、手先の力感が少ない

これらを満たしていれば、肩甲骨の動きは適切な範囲に収まっていると考えられます。特に呼吸の通りは重要で、胸郭前面が詰まっていないかを随時確認することが再現性のある射型につながります。

肩甲骨を「寄せる」より「下げて広げる」を合図とすると、離れ直前で胸郭が固まる癖を減らすことができます。この意識転換は、呼吸が深く背中に入りやすくなるため、安定した射法の基礎になります。

離れと肩甲骨の連動を検証

離れは弓道の中でも最も重要かつ繊細な瞬間です。この動作は、力を加えるというよりも、押し開き動作の延長線上で自然に起こる現象として理解されます。肩甲骨は離れ直前にもしっかりと下制を維持し、肘は矢線後方へわずかに進みます。その際、胸郭は前方に張るのではなく、背側の拡張を保つことが、矢飛びの直進性を高めるために不可欠です。

具体的な検証方法としては、巻藁稽古や素引きの際に動画を側面や背面から撮影し、離れ直前の肩甲骨の位置と動きを観察します。理想的には、離れの瞬間に肩甲骨が上がらず、肘が後方へ数センチ移動している状態です。さらに、弦音の質も重要な副指標になります。澄んだ短い音が出ている場合は、手先の余計な力が介入せず、背中主導の離れができている可能性が高いと考えられます。

一方で、肘が前に戻ったり、肩がすくんだり、手首が跳ねるといった現象が見られる場合は、肩甲骨の下制が途切れている可能性が高いです。これは矢所の乱れや安定性の低下を招くため、動画での検証と指導者の客観的なフィードバックを組み合わせ、修正していくことが効果的です。

離れを意識的に「切ろう」とすると、余計な筋力介入が入りやすくなります。あくまで押し開きの延長で自然に発生させることを重視してください。

広背筋の鍛え方と注意点

弓道の射法を安定させるために欠かせない筋群の一つが広背筋です。広背筋は背部最大の筋肉であり、肩甲骨の下制や上腕骨の後方移動を補助する役割を持ちます。適切に鍛えることで、背中で引く際の基盤が安定し、肘主導の動作が行いやすくなります。ただし、鍛え方を誤ると肩をすくめたり腰を反らせたりして、かえって射型を崩す要因になります。

広背筋を強化するためのアプローチは、段階的に行うことが推奨されています。まずは可動域の確保です。肩関節や胸郭の柔軟性を高め、前鋸筋など補助筋を活性化することで、広背筋が正しく機能する環境を整えます。その後、軽負荷の基礎練習として、ゴムチューブを用いたプルダウンや自重でのリーチ運動を取り入れます。これにより、肩甲骨を下制しながら広背筋を動員する感覚を育成できます。

次のステップは姿勢連動の応用です。具体的には、ヒンジローやプルオーバーなど、骨盤と胸郭を安定させながら肩甲骨を下制・上腕骨を伸展させる種目を導入します。このとき注意すべきは、胸を過度に張らず、肩をすくめないフォームを徹底することです。

広背筋強化のフォーム指針

| ポイント | 確認する場所 | 起こりやすい誤り |

|---|---|---|

| 肩甲骨の下制維持 | 鎖骨の水平、首の長さ | 肩がすくみ僧帽筋上部に偏る |

| 肘の後方軌道 | 肘頭が背後へ回っているか | 肘が下がり前腕で引いてしまう |

| 胸郭の拡がり | 呼吸が背側に入っているか | 胸を反らせて腰を圧迫する |

痛みやしびれを伴う強度設定は避けてください。動作速度は中速以下で行い、フォームが崩れた回はカウントしない徹底が重要です。

肘主導で引く動線の作り方

弓道における「背中で引く」を最も実感しやすい手がかりは、肘主導の動線を確立することです。手首や指先を起点にした操作は、末端の筋群に過剰な緊張をもたらし、結果として矢の直進性や離れの再現性を損ねやすくなります。これに対して、肘頭で矢線後方の空間を押し分けるように動かすと、上腕骨が自然に外旋し、肩甲骨も自動的に下制・外転方向へ移動します。この連動により、肩甲帯と広背筋を中心とした大きな筋群が主役となり、安定した射型が可能になります。

具体的な手順としては、まず取り懸けをやや深めに設定し、弦をしっかり保持できる状態をつくります。打起こしでは、右肘を高く遠くへ導く意識を持ち、肩甲骨をすくめずに胸郭後方を拡張させることが重要です。大三の段階では、肘を落とさず、目通り付近で背後に回し入れるようにすることで、背中全体を使った引き分けに移行できます。手先で弦を引っ張るのではなく、肘を背中の広がりに乗せるイメージを持つことが成功の鍵となります。

段階的な練習ドリル

- 素引き:鏡や動画を用いて、肘頭の軌道が矢線後方に水平に動いているかを確認します。肘が下がると前腕で引く癖が強まりやすいため注意が必要です。

- ゴム弓:ゴムの負荷を利用して、肘主導の感覚を強調します。手首や指に余計な動作が入った場合は、すぐに中断し修正します。

- 巻藁:実際の弓を用い、肘の後方移動を一定に維持しながら、離れ直前の肩甲骨下制が抜けないように観察します。

「肘を背後の壁に置く」イメージは非常に効果的です。壁を遠くに想定すると、背中の拡がりを保ったまま引き分けが行えます。

肩を上げない打起こし手順

打起こしは射法全体の基盤となる重要な動作であり、この時点で肩が上がってしまうと、その後の大三から会にかけての修正に大きな負担が生じます。特に僧帽筋上部が優位に働くと肩がすくみ、首や腕に余計な緊張が走りやすくなります。これを防ぐためには、打起こしの前段階から肩を安定させる工夫が必要です。

手順は、まず足踏みで骨盤を中立に保つことから始めます。前傾や後傾に偏らず、体幹の軸を整えます。次に胴づくりで首の後ろを長く意識し、鎖骨を水平に保ちます。弓構えでは、肩甲骨を軽く外転させ、胸郭に密着させることで土台を安定させます。打起こしは手だけで持ち上げるのではなく、肘と前腕の平面を使って空間を押し上げるように行います。こうすることで肩を上げずに自然な軌道を描けます。

大三では弓手の肩をやや伏せ(下制)、妻手の肘を高めに維持し、胸を張らず背中で呼吸を通すと目通り以降の押し開きがスムーズになります。肩が上がる兆候として、首が短くなる、鎖骨が傾くなどが挙げられます。これらが見られた場合は、一度動作を止めてやり直すことが、誤ったフォームの定着を防ぐ最も安全な方法です。

打起こしで肩が上がる癖を放置すると、慢性的な肩の痛みや射型の不安定化につながります。必ず早期に修正する意識を持ちましょう。

安全と再現性のチェック

技術が正しく定着しているかを判断するためには、安全性・再現性・客観性という三つの観点が不可欠です。まず安全性については、練習後に痛みが出ていないか、関節可動域が制限されていないかを確認します。次に再現性は、同じ手順を繰り返し実行しても、同じ質の射ができるかどうかで評価します。最後に客観性は、動画や第三者の視点で射型を観察し、矢の軌道や離れの動作が安定しているかを基準とします。

特に客観性の担保は重要で、練習者本人の感覚だけでは誤差が生じやすいため、動画の記録や指導者の評価を取り入れることで正確な修正が可能になります。また、技術の評価にあたっては、全日本弓道連盟が公開する公式情報や指導体系に基づくことが推奨されます。これは競技規則や審査の観点でも信頼性が高いため、必ず確認しておくべき情報源です。(出典:全日本弓道連盟 公式サイト)

セルフチェック表(練習後に○×)

| 項目 | 基準 | 頻出エラー |

|---|---|---|

| 肩の位置 | 鎖骨が水平で首が長い | 打起こしで肩がすくむ |

| 肘の軌道 | 目通りで肘が後方へ | 肘が下がり前腕で引く |

| 呼吸 | 背側へ呼吸が通っている | 胸を反らせて息が止まる |

| 離れ直前 | 肩甲骨が下制を保持 | 肩が上がり手首が跳ねる |

違和感やしびれを放置すると慢性的な障害に発展する可能性があります。痛みが続く場合は速やかに練習を中止し、医療機関や専門家の診断を受けてください。

弓道の背中で引くの要点まとめ

- 背中で引くは肩甲帯と肘を主役に全身で押し開く動作

- 肩甲骨は下制と外転を優先し胸郭に自然に密着させる

- 肘頭を矢線後方へ導くことで末端の緊張を減らす

- 呼吸は胸を張らず背中側へ広げるイメージを持つ

- 打起こしでは鎖骨を水平に保ち首の長さを意識する

- 目通りで肘を落とさず背後に回す意識を維持する

- 離れは押し開きの延長で肩甲骨下制を最後まで保つ

- 広背筋の鍛え方は可動域確保から安全に始める

- 筋力強化時はフォームを優先し肩をすくめないこと

- セルフチェックは安全性再現性客観性を軸に行う

- 練習の映像を側面と背面から撮り動作を検証する

- 巻藁素引きゴム弓の三段階で負荷を調整して習熟

- 肩で引くという表現は誤解を避け肩甲帯で支える

- 三軸管理で縦横前後の安定を維持し姿勢を整える

- 指導や評価は全日本弓道連盟の公式情報を基準にする