弓道のかけの黒ずみの取り方と寿命延ばす正しい手入れ完全ガイド

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道のかけの黒ずみが気になり、弓道 かけ 黒ずみ 取り方で情報を探している方に向けて、原因の整理から安全なメンテナンス手順、保管のコツまでを体系的に解説します。読者が知りたい弽のお手入れ方法は?や弽の寿命はどれくらいですか?といった疑問に客観情報で答え、黒ずみの取り方の具体策もまとめます。

- 黒ずみの主因と起こりやすい部位を理解

- 日常のお手入れ手順と注意点を把握

- 無水エタノールや研磨の可否と使い分け

- 湿気対策と保管で再発を抑える方法

弓道のかけの黒ずみの取り方の基本知識

- 黒ずみの原因と発生しやすい部位

- 弽のお手入れ方法は?

- 黒ずみの取り方

- ギリ粉の使いすぎを防ぐ工夫

- 湿気と汗による黒ずみ対策

黒ずみの原因と発生しやすい部位

弓道における弽(ゆがけ)の黒ずみは、主にぎり粉(滑り止め粉)の残渣と、射手の手汗や周囲環境からの湿気が結合して発生します。ぎり粉は射技の安定性を高めるため、親指部分に塗布される粉状の道具で、全日本弓道連盟の用語辞典によれば、「木脂(もくし)を煮詰め、油分を取り除いて粉状にしたもの」とされています。ぎり粉自体は白色〜淡黄色を帯びていますが、使用後に皮脂や汚れを吸着し、湿気と反応することで色が濃くなり、やがて黒ずみとして視認されるようになります。

黒ずみが目立ちやすいのは、弽の中でも摩擦や粉の付着頻度が高い部位です。具体的には、以下の箇所が挙げられます。

- 中指の関節部:弓を引く際に捻じりや押し付けが生じやすく、汗や粉が集中しやすい。

- 帽子(親指先端カバー):ぎり粉を直接塗布する主要部位であり、常に粉が付着しているため黒ずみが進行しやすい。

- 捻皮(ねじり部):弦を保持する際のひねり動作による摩擦と汗の移行が多く、固着汚れの温床となる。

- 手首側の当たりやすい部分:装着時や射法動作中に衣服や弓弦と接触しやすく、外部からの汚れや皮脂が移りやすい。

特に練習後、余分なぎり粉を払わずに放置すると、粉は空気中の湿気を吸収して革表面に固着します。この固着は乾燥しても粉の結晶化や皮脂との結合が残り、除去が難しくなります。その結果、鹿革特有の滑らかな質感が失われ、ベタつきや不自然なテカリが発生することがあります。さらに、黒ずみは単なる見た目の問題にとどまらず、革の柔軟性や通気性を低下させ、弽全体の寿命を縮める原因にもなります。

用語メモ:弽(ゆがけ)は弓道において右手に装着する革製の射手具です。

帽子:親指先端を覆う部分で、ぎり粉を直接塗布する場所。

捻皮(ねじり部):弽の手首側にあるひねり加工部分で、弦を保持・離す動作に関与する。

弦枕:弓弦が接触する小さな部位で、摩耗や汚れの影響を受けやすい。

こうした汚れの発生メカニズムと部位ごとの特徴を理解することは、黒ずみを未然に防ぐ日常メンテナンス計画を立てる上で不可欠です。特に高温多湿の日本の気候では、湿気対策と粉の管理が黒ずみ予防の成否を分けるため、練習後の即時ケアが強く推奨されます。

弽のお手入れ方法は?

練習後すぐのルーティン

弽(ゆがけ)の状態を長期間良好に保つためには、練習直後のケアが極めて重要です。特に黒ずみや革の劣化は、使用後に放置することで進行が早まるため、「即時ケア」を習慣化することが推奨されます。

基本的な流れは以下の通りです。

- 粉や埃の除去:乾いた柔らかい歯ブラシ(馬毛や豚毛など天然毛推奨)で、帽子内部や捻皮周辺、縫い目に入り込んだぎり粉や埃を軽く払い落とします。ブラシの毛先は細く柔らかいものを選び、革表面を傷つけないようにします。

- 通気確保と陰干し:直射日光や高温を避け、風通しの良い場所で陰干しします。目安としては湿気を含まない程度まで乾燥させること(一般的に1〜2時間)。過乾燥は革の油分を奪うため避けます。

- 水分管理:鹿革は水分に非常に敏感で、吸水すると繊維構造が変形・硬化する可能性があります。水拭きは必要最小限にとどめ、基本は乾拭きで対応します。

なお、革お手入れ案内によれば、革製品全般において「水での丸洗い」や「ベンジン・シンナーなどの強溶剤使用」は変質・変色のリスクが高く、避けるべきとされています。保管時は密閉せず、湿気を逃がす通気性のある環境が望ましいとされています。

軽度の汚れへの対処

射法の動作や練習環境によっては、皮脂やぎり粉の軽い固着が日常的に発生します。これら軽度の汚れは、早期に対処すれば除去が容易で、黒ずみへの進行を防ぐことができます。

推奨される処置手順は以下の通りです。

- 乾拭き:柔らかい布(マイクロファイバーや鹿革用クロス)で、汚れ部分を軽く拭き取ります。これで落ちない場合は次のステップへ。

- 中性洗剤の薄め液による点拭き:水で50倍以上に薄めた中性洗剤を布に含ませ、硬く絞ったうえで汚れた箇所を軽く叩くように拭きます。擦るのではなく「押し当てて汚れを移す」イメージで行うと、革表面の摩耗を防げます。

- 水分除去と乾燥:作業後は必ず乾いた布で水分を拭き取り、陰干しで完全に乾かします。湿気が残るとカビや黒ずみの原因になるため、乾燥時間は十分に確保してください。

鹿革は繊細で、繊維間の油分と水分のバランスによって柔軟性が保たれています。そのため、強い摩擦や長時間の浸水は繊維構造を損ない、革の質感低下やひび割れを招きます。必要最低限の湿潤で短時間処置を心がけましょう。

注意: 洗剤や溶剤は素材に影響を与える恐れがあります。公式案内(革お手入れ案内)でも丸洗い・強い溶剤の使用は避けると明記されています。特に初めての処置は、必ず目立たない箇所で試し、色落ちや質感の変化がないことを確認してから本格的な清掃に移行してください。

このように、練習直後の「粉落とし」と「陰干し」、そして軽度の汚れに対する迅速かつ低負担なケアを徹底することが、弽を長持ちさせ、黒ずみの進行を防ぐための最も効果的な方法です。

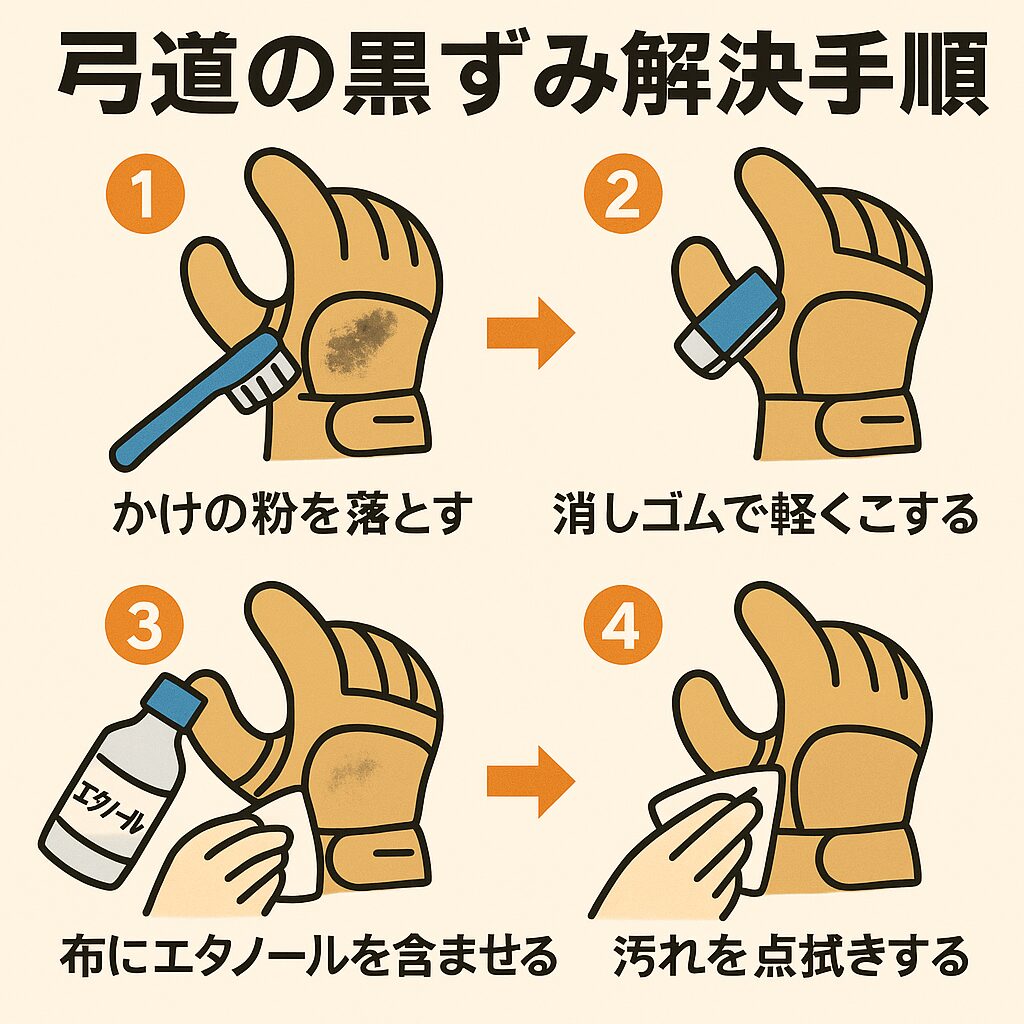

黒ずみの取り方

弽の黒ずみ除去は、革や縫製への負担を最小限に抑えるため、「負荷の小さい方法から順に」進めるのが基本です。最初から強い薬品や研磨を行うと、鹿革特有の風合いや強度を損なう危険があるため、段階的なアプローチが推奨されます。

基本的なステップ

- 乾いた歯ブラシで粉を払う:柔らかい天然毛ブラシで、表面や縫い目に入り込んだぎり粉・埃を優しく払い落とします。特に帽子の内側や捻皮付近は汚れが溜まりやすいため念入りに行います。

- 消しゴムタイプの汚れ落とし:表面の軽いテカリや皮脂汚れを整えるのに有効です。強く擦らず、一定方向に軽く滑らせるのがポイントです。

- 無水エタノールの点拭き:綿棒や柔らかい布にごく少量含ませ、黒ずみ部分を軽く押さえるように拭きます。作業時は換気と手袋の着用が推奨されます(参照:健栄製薬 無水エタノール)。揮発が早く油性汚れに有効ですが、作業後は必ず乾拭きして水分を残さないようにします。

頑固な汚れへの対応

軽度の方法で落ちない場合は、紙やすりや軽石など物理的な方法を慎重に検討します。500〜1000番程度の細かい紙やすりを面で軽く当て、数ストロークずつ状態を確認しながら行います。削り過ぎは革を薄くし、耐久性を損なうため注意が必要です。

強い溶剤は最終手段:ベンジン等の使用は、革分野では変色や硬化、安全面の懸念があるため非推奨です(参照:UNITERS 革Q&A)。メーカーの案内でも避けるべきと明記されています。

黒ずみ除去の鉄則は「部分ごとに少量」「作業後すぐ乾拭き」「乾燥を徹底」。最後にブラッシングで毛並みを整えると質感を長く保てます。

ギリ粉の使いすぎを防ぐ工夫

ぎり粉は、親指の保持力を補い離れ(弦を放す動作)を安定させるための粉です。全日本弓道連盟の用語解説では、木脂を煮詰め油分を除いた粉であると示され、親指の滑り止めとして用いると説明されています(参照:全日本弓道連盟 用語辞典)。ただし、量が過剰になると、汗や湿気を吸って固着・ベタつきを招き、黒ずみの進行や離れの遅れ、弦の張り付き感など、射に不利な症状が現れます。ここでは「適量の見極め」「塗布・除去の具体手順」「環境に応じたコントロール」の3軸で、実践的にまとめます。

適量の考え方:3つのチェックで見極める

- 目視チェック:帽子(親指先端カバー)内に白い粉の塊が見えないこと。粉が線状・塊状に残るのは過剰のサイン

- 触感チェック:指腹で触れたとき「さらり」とした薄膜感が理想。指先や革に粉がべったり移るなら多すぎ

- 動作チェック:弦をとった際、保持は安定するが離れは軽く抜けること。離れが重い・粘る感触は過剰の兆候

ぎり粉の目的は摩擦を足すことではなく、過不足のない微調整にあります。粉が主役になると、湿気で再溶着→固着→黒ずみの悪循環が起きやすくなります(道具の手入れ・保管の重要性については 全日本弓道連盟「道具について」も参照)。

塗布のステップ:薄く・均一・余剰ゼロ

- 下準備:帽子内部・弦枕周辺の余剰粉をブラシで払う。下掛け(インナー)は乾いた清潔なものに交換

- 少量を取る:粉はごく少量を指腹にとり、帽子内へ「点」から「面」へ薄く伸ばす。厚塗りは厳禁

- 均し:帽子内全体に広げたら、軽く指で均しムラを消す。粉が浮いて見える部分は余分を軽く払う

- テスト:軽く張った弦で保持と離れの感触を確認し、必要なら微量を追加。“追加は少量ずつ”が鉄則

- 仕上げ:装着部位全体を見回し、粉のこぼれ・溜まりがないか再確認。余剰は必ず除去

稽古中・後の「粉マネジメント」ルーティン

- 稽古中:ベタつきや粘りを感じたら、いったん帽子内の余剰粉を払い薄膜に戻す。粉の追加より「余剰排除」を優先

- 矢取り・移動時:弽と下掛けを開いて通気を確保し、汗を溜めない。矢尻の水分や土は付けないよう注意

- 稽古後:帽子内・弦枕まわり・縫い目の粉を歯ブラシで払う→陰干しで完全乾燥→通気性袋で保管(革の水分管理の基本は一般的な革手入れ案内にも示されています:参考:革お手入れ案内)

気温・湿度に応じたコントロール

- 梅雨・夏(高湿):粉が湿気を吸って固まりやすい。塗布量は通常より控えめにし、途中の粉払い頻度を上げる

- 冬(低湿):乾燥で粉が飛びやすいが、厚塗りは禁物。薄膜を維持し、離れの滑走が過剰にならないか確認

- 屋外・雨天:移動時は防水カバーで弽を濡らさない。会場到着後は速やかにカバーを外して換気・乾燥

過剰塗布のサインと回復手順

次のような症状が出たら、粉の減量・除去を最優先します。

- 症状:帽子内の光沢・黒い膜状の汚れ、指先の粘着感、離れの遅れ、弦が「張り付く」感触

- 回復:①余剰粉をブラシで徹底除去 → ②陰干しで乾燥 → ③必要に応じて無水エタノールを極少量で点拭き→乾拭き(安全留意はメーカー情報参照:健栄製薬 無水エタノール)

| よくある症状 | 主な原因 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| 離れが重い・粘る | 粉の過多+湿気での再溶着 | 余剰粉の除去→薄膜に復帰→乾燥を徹底 |

| 帽子内が黒くテカる | 粉+皮脂・汗の固着 | ブラシで粉払い→点拭き→陰干し |

| 指先が常に白く汚れる | 粉の厚塗り・均し不足 | 塗布量を減らし均一化、余剰を払う |

| 装着部に粉だまり | 塗布後の余剰放置 | 練習前後の粉払いルーティンを固定化 |

注意:粉の種類を無闇に混ぜたり、厚塗りで“効かせる”のは逆効果です。強溶剤での一括除去は変質・安全リスクがあるため避け、段階的・局所的に対処してください(革のケア一般の注意点は 革お手入れ案内、用具管理の基本は 全日本弓道連盟「道具について」 参照)。

ワンポイント:粉の運用は「少量・均一・余剰ゼロ」。稽古後の“ゼロリセット”(粉払い→陰干し→通気保管)を日課にすると、黒ずみとベタつきの再発を大幅に抑えられます。

使用量管理のポイント

- 練習後は帽子内部や弦枕周辺に残った粉を必ず払い落とす

- 追加する量は必要最小限にとどめる

- 状態を確認しながら微調整し、過剰塗布を避ける

余剰粉は湿気を吸収し、固着や黒ずみの原因になります。「使用後にしっかり落とす」習慣を徹底すると、清潔な状態を長く維持できます。

湿気と汗による黒ずみ対策

鹿革は吸湿性が高く、汗や湿気が入り込むとぎり粉や汚れが結合して黒ずみが進行します。公式案内でも、濡れた場合は乾いた布で水分を拭き取り、通気性の良い場所で陰干しすることが推奨されています(参照:鹿革お手入れ案内)。

具体的な湿気対策

- 下掛けは汗を吸いやすいため、こまめに交換する

- 練習後は弽と下掛けを別々に干して通気を確保する

- 保管時は短期間の乾燥剤使用で湿気を抜く(長期入れっぱなしは過乾燥の恐れ)

- 矢取り後は矢尻や矢筈の水分や土をしっかり払う

湿気は黒ずみだけでなくカビの原因にもなります。「持ち込まない・溜めない」の2点を意識して保管環境を整えましょう。

弽の寿命はどれくらいですか?

弽の寿命は明確な規格や年数で決まっているわけではなく、使用頻度・射の強さ・湿気や汗の影響・日常的な手入れによって大きく変わります。一般的には数年程度での交換を検討する例もありますが、丁寧なケアによって10年以上使用されるケースも存在します。

交換の判断基準としては、以下のような状態変化が目安とされます。

- 帽子や弦枕の摩耗や変形

- 鹿革の硬化やひび割れ

- 全体のフィット感の低下

- 縫い糸のほつれや切断

寿命の判断は「年数」より「状態の変化」を重視します。安全性や射の安定性を優先し、異常を感じたら専門店や職人に早めに相談すると安心です。

無水エタノールを使う際の注意点

健栄製薬によると、無水エタノールは揮発性が高く、油性汚れに有効とされていますが、手肌や呼吸器への刺激が強いため換気・手袋着用・短時間作業が推奨されています(参照:健栄製薬)。また、清掃目的では80:20(エタノール:精製水)の希釈が例として紹介されています(参照:健栄製薬)。

鹿革に使用する場合は、必ず目立たない箇所でテストし、色落ちや質感変化がないかを確認してください。液は綿棒や柔らかい布に含ませて局所的に使い、使用後はすぐに乾拭きし陰干しします。

アルコールは可燃性が高いため、火気の近くや高温環境での作業は厳禁です。作業や保管は必ず安全環境で行ってください。

紙やすりや軽石で落とす方法

黒ずみや粉の固着が強い場合、500〜1000番程度の細目の紙やすりや軽石を用いて軽く表面を削る方法があります。この際は面を寝かせ、力を入れすぎないことが重要です。削りすぎると革が薄くなり、破損や糸切れの原因となります。

作業は局所的に数回ずつ行い、その都度状態を確認します。作業後は柔らかいブラシで粉を払い、必要に応じて油分を整えるための軽い点拭きを行います。

機械的な負荷と薬品負荷の両方を最小限に抑えることで、革の寿命を延ばせます。

カビ取りと再発防止のポイント

白カビが発生した場合、まずは乾いたブラシで軽く表面を払います。取れない場合は、濃度70〜80%の消毒用エタノールを布に含ませ、カビ部分を点的に拭き取った後、完全に乾燥させます(参照:健栄製薬)。

再発防止には湿気の管理が欠かせません。鹿革は濡れたら水分を拭き取り、通気性の良い場所で陰干しします(参照:鹿革お手入れ案内)。保管袋や下掛けも常に清潔で乾いた状態を保つようにしましょう。

カビが革の奥深くまで進行している場合は、家庭での除去は困難です。安全面と品質保持のため、専門店に相談することを推奨します。

正しい保管と乾燥方法

使用後は弽を開いた状態で陰干しし、完全に乾燥してから通気性のある袋に入れて保管します。高温・直射日光・密閉は避けることが重要です(参照:革お手入れ案内)。

弓道の公式情報でも、用具は個人の工夫と日常の手入れ・保管が重要とされています(参照:全日本弓道連盟 道具について)。乾燥剤は短期間のみ使用し、長期の入れっぱなしは革を過乾燥にする恐れがあります。

| シーン | 推奨アクション | 注意点 |

|---|---|---|

| 練習直後 | 粉払い・陰干し | 直射日光や高温を避ける |

| 軽い汚れ | 乾拭き・点拭き | 強くこすらない・浸水を避ける |

| 保管 | 通気性袋・短期乾燥剤 | 長期密閉・過乾燥を避ける |

| 湿気が多い時期 | 下掛け交換・通気確保 | 粉の過剰使用を避ける |

弓道のかけの黒ずみの取り方のまとめと長持ちのコツ

- 黒ずみは粉と汗や湿気が結び付き革表面に蓄積

- 出やすい部位は中指の関節や帽子と捻皮周辺

- 日常は乾いた歯ブラシで粉を払い陰干し徹底

- 軽い汚れは点拭きし直後に乾拭きで水分除去

- 無水エタノールは局所少量で換気と手袋が基本

- 清掃目的の希釈比は公式情報に従い安全重視

- ベンジン等の強溶剤は変質や安全面で非推奨

- 頑固な固着は細目やすりで最小限に整える

- 粉は適量を心掛け練習後の余剰粉は必ず除去

- 下掛けの交換や通気確保で湿気滞留を防ぐ

- 濡れたら水気を拭き風通しの良い場所で陰干し

- 保管は通気袋と短期乾燥剤で過乾燥は避ける

- 寿命判断は期間より機能状態の変化を基準に

- 異常があれば専門店や職人に早めに相談する

- 弓道 かけ 黒ずみ 取り方は負荷の小さい順で実施

人気記事:

弓道のループ弦の選び方とおすすめ製品を紹介!素材や太さの違いも解説