弓道の弓把の正しい高さと調整法を専門的に解説

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道の射を安定させるために欠かせない弓把について、どこから理解すればよいのか迷う方は多いようです。本記事では、弓把の高さの考え方、弓把が高い場合の影響、弓把が狭いときに起こりやすい症状、弓把の直し方の手順、そして弓把の測り方を、公開情報に基づく客観的な知見で整理します。初心者から指導者まで、用語と手順を統一的に確認できる構成にしました。

- 弓把の基礎と適正な高さの目安を理解

- 弓把が高い・狭い時の挙動と影響を把握

- 弓把の測り方と安全に直す手順を学習

- 素材別や弦輪調整の注意点を確認

弓道の弓把の基礎と役割

- 弓把の定義と基本パーツ

- 適正な弓把の高さの目安

- 弓把が狭いと起きる症状

- 弓把が高い場合の影響

- 手早くできる弓把の測り方

弓把の定義と基本パーツ

弓把は一般に握り皮の上端と弦の最短距離を指し、張り上げた弓の張力(弓が弦を引き戻そうとする力)と張顔(張った際の形状バランス)を定量的に確認する際の基準として扱われます。和弓は上長下短の非対称形状で、同じ弦長でも握り位置の相対変化によってこの距離が上下し、結果として弓の応力分布と振動特性が変わります。したがって弓把は単なる見た目の数値でなく、射の再現性・安全性・用具寿命に直結する運用指標です。

一般的な計測基準は「握り皮上端から弦までの垂直距離」。一方で実務では、上関板(うわせきいた)と弦の隙間を併観し、弓把値と張顔の両面から安定域を判断する手順が広く紹介されています。全日本弓道連盟の初心者向け資料では、用具は個体差が大きく、適切な管理と点検の重要性が繰り返し説明されています(参考:出典:全日本弓道連盟「弓具」)。

技術的に見ると、弓把は静的な幾何学値でありながら、射行中の動的変数(弦の初期伸び、弦輪の締まり、温湿度による材料の伸縮、弓のクリープやセット)に影響を受けます。特に新しい合成弦は使用初期に伸びが生じやすく、張り直し直後の値と、数十射後の安定値が異なるケースが多いため、管理手順として「張り直し→数射→再計測」をワンセットにする方法が推奨されます。竹弓のような高弾性・高しなやかさの素材は、FRP弓に比べ張り上げ後の落ち着きに時間を要する傾向がある点にも留意が必要です。

用語補足:張顔(ちょうがん)は張弓の外観バランス。上関板は上弭寄りの節板部で、弦との隙間は張力の乗り具合や振動逃がしの目安として観察されます。弦輪は弦端の輪で、サイズが大き過ぎると使用中に締まり、弓把値が短時間で変化しやすい特性があります。

| 部位・要素 | 概要 | チェック観点 |

|---|---|---|

| 握り皮上端 | 弓把計測の基準点 | 弦との最短距離が一定か |

| 弦輪 | 上弭・下弭に掛ける輪 | 締まり・ズレ・輪径の妥当性 |

| 上関板 | 上側の節板部 | 弦との隙間の再現性 |

| 張顔 | 張った姿全体 | 左右上下の均整と歪み |

安全面では、弓把の急変は弦の切断・弓の捻転・手首部の打撲などのトラブルに発展し得ます。特に弓把が低いまま射を続けると、離れ時の弦の振幅が増し、前竹や関板への過大接触の頻度が高まるため、弦の繊維損耗や関板周辺の摩耗が進みやすいと整理されています。弓把は「測る→記録→変動要因を管理」という保守プロセスの中心に置くと、再現性が高まり、矢所の安定や用具寿命の延伸が期待できます。

適正な弓把の高さの目安

各種の公開情報やメーカー解説では、標準域は約15cm(五寸)前後と案内されることが多く、この近傍が張力と矢勢のバランス点として機能しやすいとされています。歴史資料には「常に弓把は高くして射べし」といった記述も見られ、低すぎる状態の不利(張力不足・振動増・破損リスク増)が古くから経験的に知られてきました。もっとも、弓の長さ(並寸/二寸伸)・反り量・素材構成、さらに弦号数や弦材質の組合せで適正域は微調整が必要です。

技術的背景として、弓把が高いほど弦の初期張力は増し、離れ直後の弦の戻り速度に対する「有効ストローク長」は短くなります。これは矢の押し出し距離の減少(矢勢の低下傾向)に結び付きますが、一方で振動モードの立ち上がりを抑え、張顔の安定を得やすいメリットも生じます。逆に弓把が低いと有効ストロークは長く、理屈の上では矢勢に有利な局面もありますが、張力不足による弦・弓体の横振動増加や、上関板への過接近が同時に進み、トータルでは不利が勝るケースが少なくありません。

運用指針としては、まず15cm前後を起点に、射込み50〜100射の範囲で以下の観点をモニタリングします。①上関板と弦の隙間の再現性(張り直しごとの差が小さいか)、②弦音の明瞭さ(濁りやビビリが少ないか)、③矢所の縦方向の揺れ(上飛び・下飛びの偏り)、④弦と関板の接触傾向(擦過痕の出方)、⑤弦の繊維摩耗(中仕掛け周辺の毛羽立ち)。これらが安定している範囲が、その弓・その弦・その握り位置の実効適正域です。

値は個体差・環境差の影響を強く受けます。気温や湿度が高い環境では弦や竹材の寸法変化が起き、乾燥期と梅雨時で最適値が数ミリ単位で動くことがあります。公式資料でも、指導者やメーカーの指示に従い、段階的に調整する方針が推奨されています(参考:出典:全日本弓道連盟「弓具」)。

| 状態 | 力学的メリット | 想定デメリット | 初期チェック |

|---|---|---|---|

| やや高め | 張力が乗りやすく振動が収束 | 矢押し距離が短く矢勢低下傾向 | 弦音の明瞭さと矢所の縦ブレ |

| 推奨帯(約15cm前後) | 安定と矢勢のバランスが良好 | 個体差により微調整が必要 | 上関板の隙間再現・擦過痕の有無 |

| やや低め | 有効ストローク増で矢勢有利面 | 横振動増・破損リスク増 | 弦の毛羽立ち・関板接触の兆候 |

なお、歴史的資料には並寸での握り位置基準(下から約79〜83cmなど)が示されるものもあり、握り位置と弓把は相互依存である点に留意が必要です。握りを上方に配置すれば同一弦長でも弓把は相対的に高く、下方なら低く出ます。したがって弓把調整を行う際は、握り位置を固定したうえで弦輪・弦長・よりの三点を微修正し、最後に上関板の隙間と弦音で総合判定する流れが合理的です。

弓把が狭いと起きる症状

弓把が狭い(低い)状態は、実務上もっとも警戒されるコンディションの一つです。数値的には15cmを明確に下回る域、あるいは上関板と弦の隙間が極端に小さい域では、張力不足と横振動増が同時進行しやすく、離れ直後の弦の振幅が大きくなります。これにより、①弦が前竹や関板へ接触しやすくなる、②弦の繊維損耗が早まる、③弓の捻転挙動が不規則になり弓返りの再現性が落ちる、といった連鎖が一般的に観察されます。複数の公開解説では、狭い状態を放置することが破損リスクの増大に繋がると整理されています。

症状面では、矢所の縦方向の散り(後ろ下・前肩方向への偏り)、弦音の濁りやビビリ、離れ直後の弓の大きなバイブレーション、手首内側への弦打ちの発生頻度増などが挙げられます。特に弦打ちは初学者の安全上の課題になりやすく、弓把と上関板の隙間・中仕掛け位置・弦輪の締まりを総合的に点検する必要があります。グラス・カーボン弓では破損には至りにくい場合でも、弦切れや中仕掛けの早期摩耗など、消耗品側のトラブルとして顕在化するケースが多く報告されています。

原因は大別して二系統です。第一に弦側の要因(弦輪の輪径過大・三つ頭の締まり不足・初期伸び・より戻し不足)。第二に弓側/運用側の要因(握り位置の下方ズレ・気温湿度による材料寸法変化・保管姿勢による成の変化)。切り分け手順としては、①張り直し直後の弓把値を記録、②50射前後で再計測、③弦輪位置のズレ痕と上関板の擦過痕を確認、④必要に応じて弦輪を再作成(やや小さめに)し、よりを適正化、⑤再度の試射で弦音と矢所を判定、と進めると、どの要因が支配的かが把握しやすくなります。

チェックリスト(狭い兆候の早期発見)

- 上関板と弦の隙間が日によってブレる(±数ミリ以上)

- 中仕掛け周辺の弦が短期間で毛羽立つ・平たく潰れる

- 離れ直後の弦音が低く濁る/ビビリが混じる

- 矢所が急に縦に暴れる(上飛びまたは下がり)

- 手首内側への軽い打撲痕が増える

対策としては、まず基準値への復帰が最優先です。具体的には、弦輪の締まりを点検し、三つ頭部の隙間を解消する再作成、張り直し後のより戻し(時計回り)で初期伸びを吸収、上関板の隙間を目視基準で一定化させます。そのうえで握り位置の再確認(ミリ単位の上下で相対弓把が変化)を行い、最終的に15cm前後の推奨帯へ戻すのが合理的です。弦号数の適合(弓力に対して細すぎないか)も重要で、号数が低い弦は伸びやすく弓把低下を招きやすい傾向があります。安全配慮の観点から、調整は段階的に行い、必ず試射で矢所・弦音・上関板の隙間を三点同時に確認します。

健康・安全情報に関しては、公式サイトの案内に従うよう求められています。全日本弓道連盟の初心者向け資料では、用具の点検と指導者への相談が推奨されているとされています(参考:出典:全日本弓道連盟「弓具」)。

弓把が高い場合の影響

弓把を高めに設定すると、多くの場面で張力が乗りやすく、張顔の安定と振動収束の速さにつながると整理されます。これは、弦の初期張力と弓体のねじり剛性が相対的に確保され、離れ直後に発生する横方向の振動モード(弦・弓の左右振れ)が立ち上がりにくくなるためです。一方で、弓把が過度に高い域では、弦が矢を押し出す実効区間(有効ストローク)が短くなり、同一条件下では矢勢がわずかに低下する傾向があると一般解説で説明されています。したがって、安定性と矢勢のバランスを天秤にかけながら、適正範囲の上限付近にとどめる運用が現実的です。

具体的には、張り上げ直後から数十射にかけて、①弦音の輪郭(立ち上がりの鋭さ・減衰の速さ)、②上関板と弦の隙間の再現性(朝夕・張り直しでのブレ幅)、③矢所の縦ブレ(後ろ下へ寄る傾向の有無)、④弦と前竹の接触サイン(擦過痕の有無)を確認します。やや高め領域では、弦音が明瞭で、矢所の縦ブレが小さく、上関板の隙間が安定する一方、遠的や重めの矢では初速不足を感じやすい局面もあります。逆に近的中心の練習では、的中安定の寄与が得やすいため、運用目的によって「やや高め」の評価が変わります。

力学的に見ると、弓把を上げるほど、弦の張力—すなわち弓体に貯蔵される弾性エネルギーのうち「矢へ移る割合」に関与するパラメータが変わります。離れ直後、弦と弓には複数の固有振動が同時に励起されますが、初期張力が高いと横振動の振幅が相対的に小さく、減衰も早いため、矢の蛇行(スネーキング)の抑制とセットで直進性の改善が見込めます。これが矢勢低下傾向と相殺され、総合結果としてグルーピングが締まるケースが現場で観察されます。

調整の目安:推奨帯(約15cm前後)を中心に、+2〜5mmの範囲で段階的に上げ下げし、弦音・上関板の隙間・矢所の三点を同時評価します。指導者の助言が得られる場合は、評価基準を事前にすり合わせ、同一条件下で比較してください。

| 設定域 | 得られやすい利点 | 現れやすい注意点 | 主な確認ポイント |

|---|---|---|---|

| やや高め(+2〜5mm) | 振動収束が速く弦音が明瞭 | 矢押し区間が短く矢勢低下傾向 | 遠的の初速感、縦ブレの有無 |

| 標準域(約15cm前後) | 安定と矢勢のバランス良好 | 個体差により微調整が必要 | 張り直し後の再現性 |

| 高すぎ(+6mm以上) | 初期張力は十分に確保 | 矢勢低下が目立ちやすい | グルーピングと初速の両立可否 |

安全面では、弓把を極端に上げる設定は推奨されません。弦・弓体・接着層(竹弓)に対する長期的な応力バランスが変わり、静的応力の偏りや保管時の成の変化(クリープ)に影響する可能性があるためです。メーカーや指導者の指示では、短期間での大幅な変更を避け、小刻みな調整と十分な試射をセットにする方針が案内されています(参照:出典:ミヤタ公式「弦と弓把について」)。

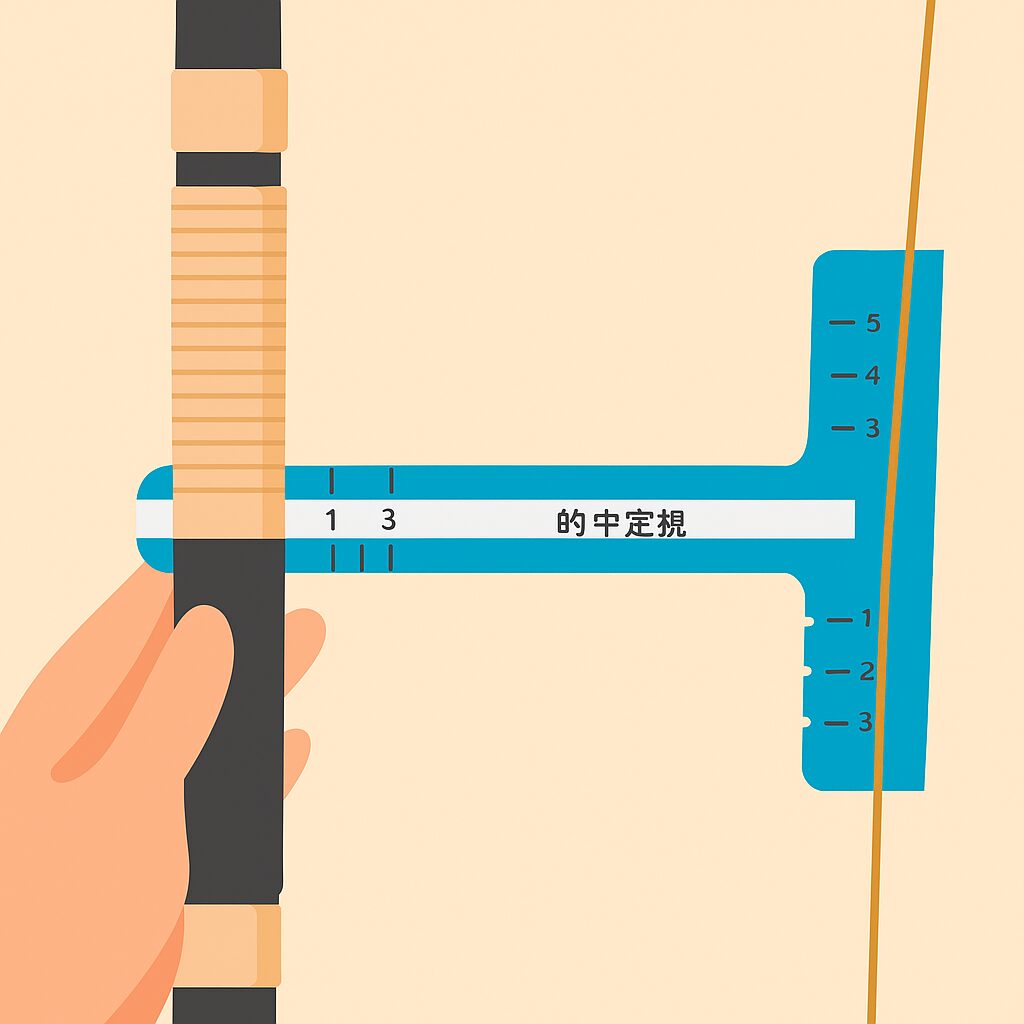

手早くできる弓把の測り方

|

|

計測の基本は、握り皮上端から弦までの垂直距離を直尺で測ることです。手順はシンプルでも、再現性を高めるコツが複数あります。第一に、張り直し直後は弦の初期伸びや輪の締まりで数値が変化しやすいため、張り直し→数射→再計測の工程を標準化します。第二に、弓を安定した平面に置き、握り部を真上から見下ろす位置で計測して視差を減らします。第三に、上関板と弦の隙間を補助指標として併観し、弓把値と張顔の整合を確認します。拳(親指を伸ばした状態)が約15cmの目安として知られますが、数ミリの調整を要する検証段階では必ず物差しを使い、毎回同じ条件で記録します。

再現性をさらに高めるため、メモリ付きの薄型スチールルーラー(0.5mm刻み)を用意し、握り皮上端に当てる位置を小さな目印(紙テープ等)で共通化すると良好です。上関板の隙間測定は、プラスチック製の簡易ゲージ(厚さ0.5〜1.0mm程度)を用意して、隙間が触れているか・触れていないかの判定だけでも統一すると、調整の往復が少なくなります。また、温湿度や使用弦(号数・材質)を記録しておくと、季節差・弦差による傾向を後から比較できます。

測定チェックリスト

- 張り直し直後と50射後の2点を必ず記録する

- 握り皮上端の基準位置に共通の目印を付ける

- 上関板の隙間をゲージで簡易確認する

- 温湿度・弦号数・弦材質の併記を習慣化する

| 道具 | 用途 | ポイント |

|---|---|---|

| 直尺(0.5mm刻み) | 弓把の数値計測 | 必ず同位置・同角度で測る |

| 隙間ゲージ | 上関板と弦の隙間確認 | 触れる/触れないの判定統一 |

| 紙テープ等 | 基準位置のマーキング | 剥がれにくい素材を使用 |

| 記録シート | 条件・数値の履歴化 | 日付・環境・試射数を記録 |

弓把は「数値が合えば終わり」ではありません。実射での矢所、弦音、振動の収束感と併せて初めて評価が固まります。特に、張り直しの習慣化(練習の開始時に弦輪とよりを点検)と、再計測のルーチン化(週ごと・弦交換ごと)を行うと、狭くなる(低くなる)傾向が早期に見つかります。これにより、弦切れや弓体への不要な負荷を避け、射の再現性と安全性の両面が向上します。

弓把の直し方の基本手順

直し方は原因の切り分けが出発点です。弓把が狭い・高すぎるのどちらでも、まずは弦側要因(弦輪の締まり、輪径、よりの状態、弦の初期伸び)を優先して確認します。弦輪が大き過ぎると使用中に締まって弓把が変化しやすく、三つ頭部の締まり不足は短時間での数値変化を招きます。次に、握り位置(上下のズレ)、上関板の隙間の変動、保管姿勢や温湿度による材料寸法変化を確認し、弦側→握り位置→環境条件の順で対処すると、調整の往復が少なくなります。

- 弦輪の点検・再作成:上弭・下弭の両側で輪径と締まりを確認し、必要に応じてやや小さめに再作成。三つ頭部の隙間がないよう丁寧に締める

- より戻し:張り直し後に弦全体のよりを均一にし、初期伸びを吸収。射込み前に一度、10〜20射後にもう一度軽く実施

- 握り位置の固定:上下方向に動いていないかを点検。位置を固定してから弓把を計測し、上関板の隙間を併観

- 段階的な微調整:±2〜3mmの範囲で値を動かし、試射→再計測→記録を繰り返す

安全配慮として、短時間に大きく設定を変えることは避け、小刻みな調整と十分な試射を組み合わせる方針が案内されています。メーカー資料では、弓把が低い状態での射は破損リスクが高まるとされています(参照:出典:ミヤタ公式「弦と弓把について」)。

直し方の成否は、記録と再現性に依存します。調整前後で「弓把値・上関板の隙間・弦音の所見・矢所の集弾」を同一フォーマットで記録し、同じ的距離・同じ矢で比較します。また、弦号数の適合(弓力に対して細すぎないか)、弦材質の違い(初期伸びや剛性の差)も結果に影響します。号数を一段上げる、材質を変更する、といった選択は、最小限の他条件変更とセットにして効果を検証します。

| 主因 | 典型例 | 優先対処 | 評価指標 |

|---|---|---|---|

| 弦輪・より | 輪径過大、三つ頭が緩い | 再作成、より戻し | 短時間の弓把変動が収束 |

| 握り位置 | 上下ズレで相対弓把が変化 | 位置固定、再計測 | 上関板隙間の再現性向上 |

| 環境・保管 | 湿度差で材が伸縮 | 条件記録・調整幅を縮小 | 季節差のブレ幅の縮小 |

| 弦号数・材質 | 号数が細く初期伸び大 | 号数見直し・材質変更 | 初期の低下が抑制 |

最後に、調整は射形の確認と不可分です。馬手離れが強い横成分を含むと、弦と前竹・関板の接近や横振動が増え、設定の善し悪しに関わらず弓把の“悪化”に見える現象が出ます。調整の効果を正しく判定するため、離れの再現性(方向・速度)と手の内の働きを、動画記録や指導のフィードバックと併用して点検すると、用具起因と技術起因の切り分けが進みます。

握り位置調整での注意点

弓道における握り位置は、弓把の数値そのものに影響する極めて重要な要素です。和弓は構造上、上下非対称であるため、握りを上にずらすと弓把が相対的に高くなり、下にずらすと低くなります。この現象は、弦と弓の幾何学的関係(張力分布と節点位置の変化)に由来します。つまり、握り位置がわずかに変化するだけで、弦輪の角度や上関板の隙間が変化し、結果的に弓把値の再現性が崩れることになります。

握り位置の調整は、単なる「持ちやすさ」ではなく、射の再現性と弓体の応力バランスの両立を目的に行うべきです。指導書やメーカー解説では、手の内を形成する際の角度・深さ・圧力分布を確認しながら、弓把を測定することが推奨されています(参照:全日本弓道連盟公式サイト)。これにより、単に弓把の数値を整えるだけでなく、射型全体の安定を支える調整が可能になります。

調整時のポイント

- 握り位置を上下に2〜3mm動かすと、弓把値が1〜2mm変化する傾向がある

- 弓体の中央を見失わないよう、握り皮に印を付けて基準化する

- 調整前後で上関板の隙間と弦音を比較する

- 握りの角度が急すぎると、射癖(矢飛びの偏り)につながることがある

さらに、実射での観察を加えることで握り位置の調整精度が上がります。特に離れ時に弓が手の中で回転する感覚や、弦が前竹に当たる音が発生する場合は、弓把の高さよりも握り角度に起因するケースがあります。こうした症状を見逃さず、試射・再計測・動画確認を組み合わせることで、用具と技術の境界を明確にできます。

注意点として、初心者が独自に握り位置を頻繁に変えることは避けましょう。位置変更は、弓力や引尺(引く長さ)に対する張力バランスを変えるため、指導者や上級者の監督下で段階的に行うのが安全です。特に竹弓では、力の偏りが成り変化(反りの歪み)に直結するため、慎重な管理が必要です。

弦輪と弓把の関係の要点

弦輪は弓把変化の最も直接的な原因の一つです。特に新しい弦では、使用初期の50射程度で伸びやすく、弓把が徐々に狭まる傾向が見られます。このとき、上弭側と下弭側の締まり具合に差があると、弦の中心がわずかに偏り、上関板の隙間バランスも崩れます。したがって、弦輪のサイズ・締まり・位置は、弓把値と密接に連動しており、定期的な点検と調整が欠かせません。

弦輪を再作成する際は、素材の太さと弓力の関係を考慮し、やや小さめに作るのが一般的な目安です。これは、使用中に弦が締まってくることを前提としているためです。ミヤタの公式資料では、弦輪が大きすぎると弦の伸びが均等でなくなり、弓把が急激に変化しやすいと指摘されています(参照:ミヤタ公式「弦と弓把について」)。

| 状態 | 発生原因 | 確認ポイント | 対処法 |

|---|---|---|---|

| 弓把が短期間で狭くなる | 弦輪が大きく締まり不足 | 上関板の隙間が減少 | 弦輪を再作成しサイズ調整 |

| 弓把が安定しない | 弦輪位置のズレ | 弦が弓体中心から偏る | 弦輪位置を再固定 |

| 弓把が高くなる | 弦輪が締まり過ぎ | 弦音が高く硬質に変化 | 弦を再調整して緩和 |

弦輪の管理は、弓把調整において最も頻繁に行われるメンテナンス項目です。各メーカーでは、使用後の弦を伸ばさずに保管することや、練習前に輪の形を確認することを推奨しています。また、弦の材質(麻弦・合成弦)や気温・湿度の影響によって、締まり方が異なるため、記録を残して比較すると再現性が高まります。

弦輪メンテナンスの基本

- 弦輪は使用初期に毎回確認する

- 上弭・下弭の両方を均等に締める

- 輪径を小さめに調整して安定化を図る

- 張り直し後に弓把を再測定する

上記を実践することで、弓把の急激な変化や射の不安定化を未然に防ぐことができます。特に高温多湿の環境では、弦材の伸縮が大きく、弓把の再現性が落ちやすいため、弦輪の定期点検と張り直しのルーチン化が重要です。

竹弓とFRPで異なる配慮

竹弓とFRP弓では、構造と応力の伝達特性が異なるため、弓把の設定と管理方針にも違いがあります。竹弓は天然素材で構成され、弾性変形量が大きく、湿度による寸法変化も避けられません。そのため、弓把が低くなると、弓体に過剰な曲げ応力が生じ、最悪の場合、破損や成り戻りが起こる可能性があります。一方で、FRP弓(ガラス繊維強化プラスチック)は形状が安定しており、張力変化に対して比較的鈍感ですが、過度な張力をかけると接着層やリムの剛性に影響します。

竹弓の調整では、特に弦輪の締まりと環境管理が重要です。湿度の高い季節には弓体が柔らかくなりやすく、弓把が低下する傾向があります。保管時は湿度50〜60%、温度20℃前後の環境が理想的とされ、湿度調整材を利用することも推奨されています(出典:日本弓具協会「竹材の取り扱い指針」)。

FRP弓でも過信は禁物です。張力を過剰にかけ続けると、リム内部の層間剥離(デラミネーション)が進行し、射感の変化や破損リスクを高めるとされています。常にメーカー推奨の弓把範囲を確認し、無理な弦輪調整は避けましょう。

素材別の違いを理解しておくことで、弓具の寿命を延ばし、射の安定性を長期的に維持できます。竹弓では弓体と弦のバランスを感覚的に整え、FRP弓では弓把値の数値管理を徹底することが、それぞれの最適解です。

弓道の弓把の要点整理のまとめ

ここまで解説してきた内容を整理すると、弓把とは単なる数値管理ではなく、射の安定・安全性・弓具の寿命を左右する総合的な要素であることがわかります。握り皮上端から弦までの距離という単純な定義の背後には、弦輪の締まり・握り位置のわずかな上下・素材特性・温湿度といった複数の変数が密接に関与しています。これらを体系的に理解し、定期的な点検と記録を続けることで、射の再現性を高めることができます。

基本原則として、弓把の標準はおおむね15cm(五寸)前後を目安にし、そこから±5mm程度の範囲で安定を探るのが実務的です。弓把が狭い場合は張力不足により弓体が不安定になり、離れ時の横振動が増して矢飛びに影響します。逆に高すぎる場合は初速がわずかに落ち、遠的での矢勢低下やリリース感の硬さにつながります。したがって「高すぎず低すぎず」の中庸域で維持することが最適解といえます。

| 項目 | 要点 | 確認方法 |

|---|---|---|

| 弓把の定義 | 握り皮上端と弦の最短距離 | 直尺で垂直に測定 |

| 標準値 | 約15cm前後(個体差あり) | 上関板隙間も併観 |

| 弓把が低い場合 | 張力不足・振動増・破損リスク | 弦音・矢所の不安定化 |

| 弓把が高い場合 | 安定性は増すが矢勢が減少 | 弦音の硬さ・初速低下を確認 |

| 弦輪との関係 | 輪の締まり具合で弓把が変化 | 張り直し後に再測定 |

| 素材別の配慮 | 竹弓は湿度影響が大きい | 保管環境を一定に保つ |

また、弓把を測定する際には、直尺と上関板の隙間ゲージを併用し、再現性を確保することが推奨されます。測定環境(温湿度)や使用弦の材質・号数を記録することで、環境変動による差異を把握できます。弓具メーカーの公式資料でも、使用初期の弦は伸びやすく、50〜100射後に再調整が必要であることが明記されています(出典:ミヤタ公式「弓のお取り扱い・保証について」)。

日常的なメンテナンスとしては、以下の3点が重要です。

- 定期的な測定と記録:練習開始時と張り直し後の2回を基本に、弓把値の推移を管理。

- 弦輪の点検:締まり具合、位置ズレ、輪径のバランスを確認し、異常があれば再作成。

- 握り位置の固定:上下方向にずれないよう、握り皮に印をつけて基準化。

これらの管理を徹底することで、弓体への余分な負荷を減らし、射型の安定と安全性を両立できます。特に竹弓を使用する場合は、湿度変化に敏感であるため、保管環境の管理(50〜60%湿度、20℃前後)を習慣化することが長期安定への鍵となります。FRP弓の場合でも、過剰な張力での長期保管を避け、定期的に弦を緩めて負荷を分散させることが重要です。

弓把管理の基本原則

- 数値だけでなく、弦音・矢所・振動の三要素で総合判断する。

- 測定は同条件(角度・照明・温湿度)で実施する。

- 弦輪・より・握り位置の状態を常に確認する。

- 異常を感じたら即座に張り直し、再計測を行う。

弓道における弓把管理は、単に「機械的なメンテナンス」ではなく、射の心技体を支える基盤です。安定した弓把を維持することで、射手は安心して正しい動作に集中でき、結果として矢勢・的中・美しい射形の三拍子が揃います。定期的な測定・点検・記録を通じて、自身の弓と対話する習慣を育てることこそが、弓道の本質に通じる道といえるでしょう。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/458b218c.c6a6dd90.458b218d.0de604eb/?me_id=1249881&item_id=10000467&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsambukyugu%2Fcabinet%2F01328369%2F06576303%2Ff-044-2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)