弓道の弓手の手首が曲がる人が直すべき動作と練習法

※本ページはプロモーションが含まれています

弓道で弓手の手首が曲がる原因を理解することは、狙いの安定と矢勢の改善に直結します。本記事では、手首が曲がる主なメカニズムとは何かを整理し、手の内の形が原因になるケースや、会の伸び合い不足による影響、離れで手首だけで押す癖の問題、さらに親指の位置と向きが手首に与える影響、弓を握りしめることによる弊害を、客観的な資料に基づいて解説します。そのうえで、弓道 弓手 手首 曲がる 改善の具体的な方法として、正しい手の内の作り方と練習法、打起こしから大三までの姿勢調整、離れで背中を使う意識の重要性、小指と薬指の使い方で安定させる視点、左肩の上がりを防ぐための足踏み調整を提示し、最後に弓道 弓手 手首 曲がる を直すためのまとめとして実践のチェックリストを示します

- 手首が曲がる原因とメカニズムの全体像

- 手の内や親指の向きなど具体的な着眼点

- 打起こし〜大三〜会〜離れの改善手順

- 再発防止のための練習設計と確認方法

弓道で弓手の手首が曲がる原因を理解する

- 手首が曲がる主なメカニズムとは

- 手の内の形が原因になるケース

- 会の伸び合い不足による影響

- 離れで手首だけで押す癖の問題

- 親指の位置と向きが手首に与える影響

- 弓を握りしめることによる弊害

手首が曲がる主なメカニズムとは

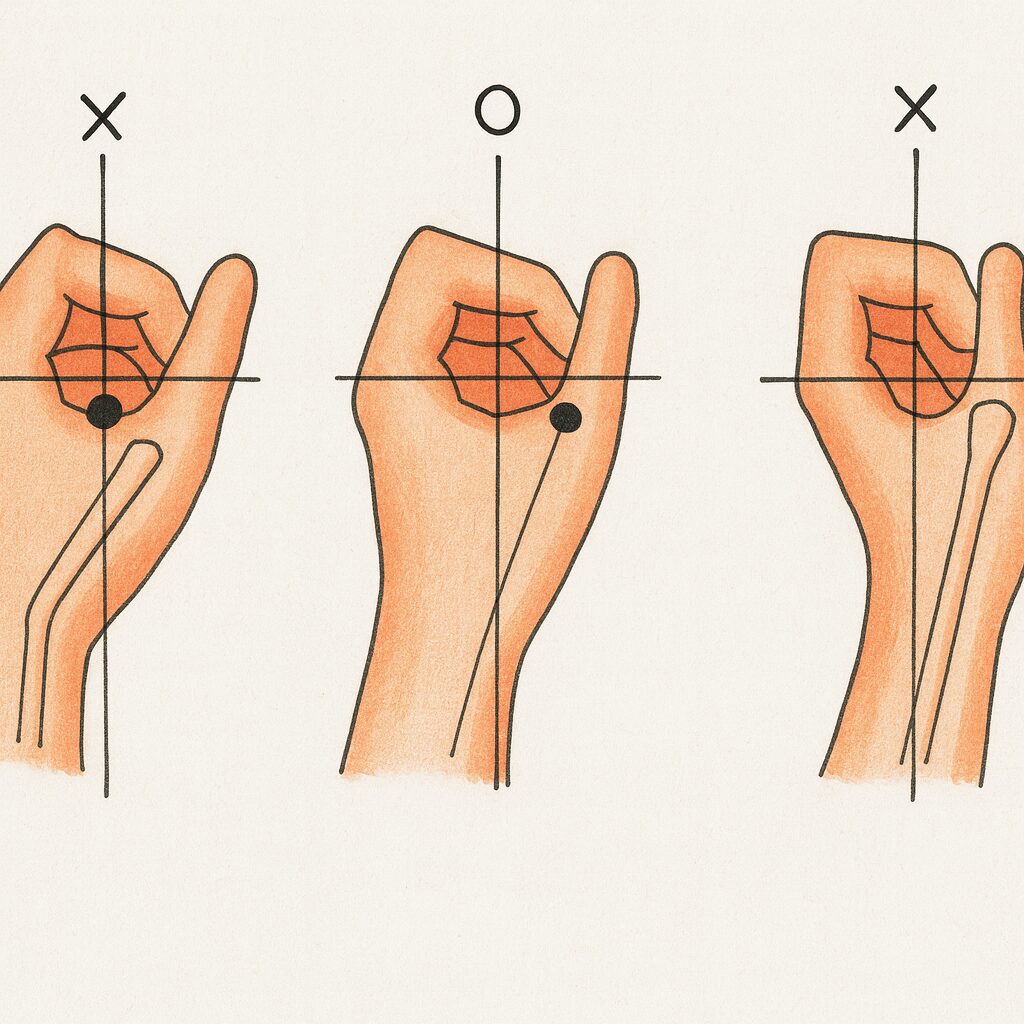

離れの瞬間に弓手の手首が外側へ折れる現象は、手の内における接触点(握りの側木と母指球の当たり)と力の向き(押圧ベクトル)の不一致が引き金になると整理できます。具体的には、掌面の角度が立ちすぎる、あるいは寝すぎることで、弓の反力が虎口や母指球で受け止められず、回転のモーメントが掌内で逃げ、最後に手首の背屈(外反)として表出します。弓は引分け〜会で蓄えられた弾性エネルギーを離れで解放しますが、弓体の回転(いわゆる弓返り)は、正しい接面と押圧方向が整ったときに副次的に発生しやすく、意図的な手首の振りは不要と説明されています。押圧方向が的に対して斜めに逸れていると、弓の反力ベクトルが手関節中心から外れるため、てこの原理で手首に回転力がかかり、結果として外側に折れる挙動が増えます。

技術的背景として、母指球と握りの接面は点圧ではなく面圧に近づけるほど安定し、圧力分布の均一化によって局所の滑りを減らせます。圧力中心が掌中心(推定で母指球中央から数センチ内側)に収まると、反力の合力が手根部を通過し、手関節トルクが相対的に小さくなります。逆に、圧力中心が小指側へ移ると手根尺側偏位方向のモーメントが増し、背屈しやすくなります。加えて、矢筋と肩線の不一致(いわゆる縦横十文字の崩れ)により、押手側の筋連鎖が分断されると、肩甲帯—上腕—前腕—掌の力伝達が部分化して、最後段で手首だけが余剰反力を受ける形になりがちです。反対に、背中の広がりと肩の沈みを伴う張り合いが確保されると、反力は体幹側へ逃げ、末端での代償が減少します。

現場で見られる兆候としては、離れ直後の拳の向きが急激に外側へ跳ねる、手の内の皮膚スリップ痕が母指球の一点に集中する、離れの映像をコマ送りすると手関節が先行動作を取っている、などが挙げられます。こうした兆候は、手関節そのものの可動域や筋力の問題というより、接面設計と押圧方向の設計が主因である例が多いとされています。押圧方向を修正する際は、狙い中の拳の微調整ではなく、足踏み・胴造り・弓構えからの一連の姿勢で合力の通り道を確保し、最後に手の内の面作りで整える手順が推奨されます(出典:全日本弓道連盟 射法八節 解説)。

用語補足:弓返り=発射後に弓が的方向へ回転する現象。狙って起こす操作ではなく、正しい接面と押圧方向、体全体の張り合いが揃った結果として観察される現象として解説されることが多い。

手の内の形が原因になるケース

手の内の形は、握りの側面に対する掌の当て方、母指球の面づくり、最後三指(中・薬・小)の締め配分、虎口の空間の取り方といった要素の組み合わせで決まります。狙いは、弓の反力が母指球の面で受けられ、圧力中心が手根部に近いラインを通って肩へ抜ける設計にすることです。よく観察されるパターンとして、母指球の当てが浅く掌が寝ているケースでは、押圧が前腕の回内方向に流れ、離れで掌全体がスリップしつつ、手首が外へ抜けます。反対に、掌が立ちすぎて握りの角に当たると点圧化して、滑りと回転が同時に生じ、やはり手首での代償が増えやすい傾向があります。

具体的な調整手順としては、弓構えの段階で掌を一度フラットに伸ばし、握り側木の面に対して母指球で「面—面」の接触を意識してから、最後三指を軽く巻き入れて面を固定します。このとき、握るのではなく「締める」方向の圧で固定することが重要で、指腹で握り込むと接面が丸まり点圧化します。虎口は数ミリ〜1センチ程度の空間を残し、掌内にスプリングのような余裕を持たせると、離れの反力を吸収しつつ回転を許容できます。親指は早期に的へ刺すのではなく、母指球の面づくりの延長上で自然に方向が定まるよう準備し、爪の向きが極端に外や上に逸れないよう確認します。

練習設計としては、素引きやゴム弓の段階で毎回同じ接面を再現できるかを動画で検証し、離れ時に手の内の皮膚がどの方向へ滑るかをスローで観察します。滑りの方向が斜め外へ流れていれば、母指球面の作り直しと掌角の修正が必要なサインです。さらに、握りの太さと手の内の相性も影響します。太い握りは面圧化に寄与する一方、掌が立ちすぎる個体差を生むことがあり、細い握りは接面の安定に技量を要します。いずれの場合も、指で握るのではなく面で当てて最後三指で軽く締める設計に統一することで、離れでの手首の代償動作を最小化できます。

チェックの要所:虎口の空間、母指球の面、最後三指の締め配分、掌角の再現性をセットで確認。動画の静止コマで拳と前腕の角度、皮膚スリップの方向を記録し、週単位で修正の効果を比較する。

会の伸び合い不足による影響

会での伸び合いは、左右・前後・上下の張力が釣り合う拮抗状態を指し、矢筋と肩線が寄るほど、押手の局所負担が軽減されます。伸び合いが不足すると、押手の線が的方向へ単独で出やすく、肩甲帯から前腕にかけての張りが失われ、最後に手関節のみが反力を受け持つ構図になりがちです。特に、矢と肩の線が遠いまま会に入ると、前腕の回外・回内による微調整で狙いを保とうとするため、離れ直前に手首で姿勢誤差を相殺する挙動が現れます。これが積み重なると、離れの都度で手首の背屈が起こり、狙いの再現性が低下します。

調整の出発点は足踏みと胴造りです。外八文字の足幅により骨盤の安定を確保し、重心を土踏まず中央に収め、肩・腰・足踏み線を平行に保つと、矢筋と肩線が近づきやすくなります。弓構えでは、胸郭を固めずに上背部を広げ、肩を沈める方向へ呼吸を合わせると、会で伸び合いが保ちやすくなります。引分けの軌道は、弓の中に体を入れていく意識で左右が同時に広がる曲線を描き、どちらか一方が先行しないよう整えます。上腕骨頭の前方移動(いわゆる肩が前に出る動き)があると、押手側の張りが抜け、末端の手首に負担が集中します。

確認方法としては、会の静止画像で耳・肩・肘・拳・弓の位置関係をチェックし、矢筋と肩線の距離が縮まっているかを毎回同じ角度から比較します。呼吸は会で浅く早くならないよう、鼻からの静かな吸気と口からの微細な呼気で体幹圧を維持すると、局所に力が集まりにくく、離れでの手首の代償も減ります。練習メニューは、短い本数で質を担保するセット法(例:5射×3セットで毎回動画確認)を導入し、伸び合いが成立しない射はその場で打ち直さず、足踏みからやり直すルールにすると、過程の再現性が上がります。会の時間は個人差がありますが、狙いが安定し呼吸が整う最短の範囲(数秒〜十数秒)で統一し、長時間の静止で末端が疲労し手首に負担が集まる状況を避けることが望ましいとされています。

| 観察項目 | 伸び合い不足のサイン | 修正の方向性 |

|---|---|---|

| 肩線と矢筋 | 肩線が矢筋から離れる | 足踏みと胴造りで肩線を平行化 |

| 背中の広がり | 肩甲帯がすぼみ胸が固まる | 呼吸で上背部を拡げ肩を沈める |

| 離れ直前の拳 | 拳が先に外へ逃げる | 伸び合い維持で合力の通り道確保 |

離れで手首だけで押す癖の問題

離れで手首だけを使って押し込む癖は、射全体の動作連鎖が末端で途切れているシグナルと捉えられます。押手の出力が肩甲帯(肩甲骨を含む上背部のユニット)や体幹と結びつかず、前腕と手関節の筋群に局所化すると、矢筋に対する押圧の方向と大きさが毎射で変化し、狙いの再現性が低下します。局所化の典型的な要因は三つあります。第一に、引分け終盤で肩甲骨の外転(肩甲骨が体側から外へ広がる動き)が増え、肩が前方へ出ることで、上腕—前腕—掌の直列が崩れるケース。第二に、会で呼吸が浅くなり胸郭が固まる結果、背部の張力が途切れて末端で補おうとするケース。第三に、手の内の接面が不安定で、離れ直前に掌内で滑りが発生し、その誤差を手首の背屈や橈屈(手首が親指側へ曲がる動き)で相殺するケースです。

修正の出発点は、離れそのものを変えるのではなく、離れ「まで」の準備工程を整備することにあります。具体的には、弓構えで胸郭を閉じずに上背部へ呼吸を広げ、打起こしでは肘頭のベクトルが外下方へ向くイメージを保ちながら肩を沈め、引分けでは矢筋と肩線が近づく軌跡を維持します。会では、両方向(押手・引手)と上下方向(頭頂—踵)の伸び合いを保ち、拳の微調整ではなく背面の張力で的中方向へ伸びを継続します。離れのキュー(合図)は「押し切る」ではなく「張りの解放」に置くと、末端主導の反射的な押し込みを抑えられます。さらに、動画でコマ送り観察を行い、離れのフレームで拳が先に動いていないか、肩甲骨の動きが消えていないかを確認します。拳が先に動く場合は、会の一瞬前に呼気を微小に入れて背面の張りを再構築したのちに解放する方法が有効です。

練習メニューとしては、空打ちや素引きで「離れの前に一拍置く」ドリルを導入し、張りが全身に残っているかを感覚的にチェックします。押手だけで押し切る癖が強い場合、短い本数の質重視(例:5射×3セット)へ移行し、毎射の会で二呼吸分の伸び合いを一定に保つ運用が役立ちます。器具面では、握り皮のコンディションや滑りやすさが局所化の引き金になることがあるため、表面の摩擦係数が安定する素材へ整備し、手の内の面圧が再現されやすい状態を保ちます。なお、こうした技術的ポイントは競技者の年齢・筋力・柔軟性によって最適点が異なるため、チェック表(肩線、肘位置、拳の角度、呼吸、視線)を作成し、各自の基準値を記録して更新する運用が客観的です(参考:出典:全日本弓道連盟 射法八節 解説)。

注意:末端で押し込む癖は短期的には矢勢が出たように見える場合がありますが、反動で狙いが乱れ、反復すると手関節の違和感や握り皮の摩耗増などの副作用が生じやすいと指摘されています。離れの設計を全身主導へ戻すことが長期的な安定に直結します。

親指の位置と向きが手首に与える影響

親指の配置は、手の内の接面とモーメント(回転を生む働き)を決定づける構成要素です。母指球で面を作る際、親指の根元(母指球)で握り側木と「面—面」で当たり、親指先端は早期に的へ向けず、母指球の面づくりの延長として自然に位置づけると、押圧の合力が手根部を通りやすくなります。親指の爪が常に外方向や極端な上向きになっている場合、接面が点圧化し、離れ直前の滑りが増加して手首の背屈や回内・回外の代償が起こりやすくなります。反対に、親指を過度に内へ巻き込み、母指球の面が潰れると、押圧方向が小指側へ流れて手関節の尺側偏位(小指側へ曲がる動き)を誘発することがあります。

配置の評価は、静止画と動画の両方を使うと精度が上がります。静止画では、会の正面・側面・上方の三方向から、親指の爪の向き、母指球の接触面積、虎口の空間を記録します。動画では、引分け終盤から離れまでの親指の回旋量をコマ送りで確認し、離れ直前に急な向きの変化がないか、親指が弓体へ押し込む動作をしていないかを観察します。望ましいのは、引分け序盤から会まで、親指の方向性が大きく変わらず、母指球の面が終始一定に保たれている状態です。会で親指が強く的へ向いてしまう場合は、三指(中・薬・小)の締めが弱く、面が不安定になっている可能性が高いため、最後三指の役割を再学習します。

実装のコツとして、ゴム弓で親指の爪に小さな印(落ちない目印)を付け、会までの回旋角度が一定に保たれるかをチェックする方法があります。さらに、握りの太さ・テーパー(先細り)との相性が親指の向きに影響するため、握り皮の厚みや巻き方を調整し、母指球で面圧を得やすい形状に整えます。親指先端で弓を「押す」感覚を避け、母指球の面で「支える」方向へ移行できると、離れで手首の代償が減り、弓返りは結果として自然に生じやすくなります。専門用語に不慣れな読者向けに補足すると、母指球は親指付け根のふくらみ、尺側偏位は手首が小指側へ曲がる方向、橈側偏位は親指側へ曲がる方向を指します。

実践チェックリスト:(1)親指の爪の向きが会まで安定しているか(2)母指球の面で握り側木に当たっているか(3)虎口に数ミリ〜1センチの空間があるか(4)最後三指の締めで面が固定されているか。いずれかが崩れると、離れ直前の親指の回旋と手首の代償が増えやすくなります。

弓を握りしめることによる弊害

強い握り込みは、接触が点圧化して微小な滑りを増やし、弓返りの前提条件(適切な接面と押圧方向)を崩す要因になります。筋出力の観点では、握力主体の固定は前腕屈筋群の緊張を高め、手関節の可動性を奪うため、離れで反力が一気に末端へ集中します。結果として、拳が弓体の回転と同期できず、手首で回そうとする代償動作が発生しやすくなります。さらに、強い握り込みは肩の挙上(肩が上がる)を誘発しやすく、肩線が足踏み線と平行を失うことで、会での伸び合いが弱まり、末端負担の悪循環を生みます。

運用面の解決策は「握る」から「締める」への転換です。具体的には、母指球の面で握り側木に当たりを作り、最後三指で軽く巻いて面を固定する一方、人差し指は必要以上に力まないようにします。虎口には意図的な余白を残し、手の内全体に微小な弾性(バネ)を確保することで、離れの反力を受け流せます。素材面では、握り皮の硬さ・表面摩擦・厚みの調整が効果的です。表面が極端に滑る・粘ると、面圧の均一性が崩れるため、練習環境に合わせて標準的な摩擦に整えます。また、手汗が多い場合は吸湿性の高い巻き方を採用し、乾燥環境では過度に乾いた表面を避けるなど、季節条件も考慮します。

テクニカルな検証として、握力計で最大握力の30〜40%程度に相当する軽い締めを目安に素引きし、映像で弓返りの遅延や手首の背屈の有無を確認する方法があります。最大出力付近での強い握りは、短期的に安定感があるように感じられても、微小振動(マイクロトレモル)が増えて狙いが揺れやすい傾向があります。狙いの安定と再現性を優先するなら、面圧の再現と合力の通り道の固定を重視すべきです。最後に、強い握り込みが続くと手関節への負担が蓄積しやすいとされるため、違和感がある場合は練習量を一時的に減らし、ドリル中心(素引き・ゴム弓・空打ち)で接面の再学習を進める選択が安全です。

| 状態 | 典型的な現象 | 修正の指針 |

|---|---|---|

| 強い握り込み | 点圧・滑り・手首の背屈 | 面圧化と最後三指の軽い締めへ転換 |

| 人差し指の力み | 接面が丸まり回転が遅れる | 人差し指を脱力し面の平面性を維持 |

| 虎口の密着 | 反力が逃げず末端で暴れる | 虎口に余白を作り弾性を確保 |

弓道の弓手の手首が曲がるのを改善の具体的な方法

-

- 正しい手の内の作り方と練習法

- 打起こしから大三までの姿勢調整

- 離れで背中を使う意識の重要性

- 小指と薬指の使い方で安定させる

- 左肩の上がりを防ぐための足踏み調整

- 弓道の弓手の手首が曲がるのを直すためのまとめ

正しい手の内の作り方と練習法

弓道の中核技術である手の内(弓を保持する左手の形)は、押手全体の力の伝達効率を左右します。全日本弓道連盟が提示する基本射法では、弓構え時点で母指球の面を弓の握り側面に対して斜めに接し、虎口に適度な空間を残すことが推奨されています。これにより、押圧の方向が手首の骨軸に沿って通り、反力を効率的に腕全体へ逃がすことができます。手の内は単なる形ではなく、矢勢と弓返りの基盤を支える力学的構造といえます。

練習段階では、素引き(矢を番えずに引く練習)とゴム弓を併用し、毎回同じ接点と角度を再現することが重要です。まず、掌を平らに伸ばして接面を作り、弓の握り側面に沿わせます。その後、中指・薬指・小指の三指を軽く巻き込み、母指球で面を作ります。このとき虎口を潰さず、1cm程度の空間を確保することで、離れの反力を吸収できる弾性が生まれます。特に初心者や再学習中の射手は、親指の根元に目印を付けて位置を固定し、接触点のズレを毎射チェックする方法が有効です。

また、手の内を習得する過程では、力のバランスを定量的に把握する試みも有益です。近年の競技研究(日本武道学会紀要 2022年度報告)では、手の内における母指球側と三指側の圧力比が「6:4」前後の範囲で安定的な弓返りを生じやすいと報告されています(出典:日本武道学会)。これは個人差を考慮すべき指標ですが、力の均衡を意識する指針として参考になります。

練習の設計では、10射中10射で同じ感覚を再現できることを目標とします。特に、押手の形を「形」ではなく「状態」として捉える視点が重要です。形は結果であり、状態は過程で生じます。母指球面・三指の締め・虎口の空間という三要素を揃えることが、最終的に自然な弓返りを導きます。

練習ポイント:

・母指球で面を作る際、弓の握り木を面で受け止める

・最後三指を軽く締め、力を分散させる

・虎口を開け、反力を逃がす余裕を持つ

・毎射後に手の内の跡を確認し、接点が変わっていないか観察

打起こしから大三までの姿勢調整

弓道の動作において、打起こしから大三までの流れは手首の負担を左右する核心です。打起こしでは、両肘を軽く張りながら弓を額の高さまで持ち上げますが、このとき肩が上がると手首の軌跡が歪み、外側に力が逃げやすくなります。理想的なフォームでは、肩を沈めたまま胸郭の開きを保ち、上腕・前腕・掌が一直線上に並びます。このラインを保つことで、弓の押圧が手首を通って自然に体幹へ伝わり、末端での曲がりが防止されます。

大三に移行する際は、右肘を引く動作に合わせて左手を的方向へ押し伸ばします。ここで腕だけで押し出すと手首の角度が変化しやすいため、肩甲骨の内転(背中を寄せる動き)を伴わせ、全身で弓を開くイメージを持つことが大切です。弓道の動作解析研究(筑波大学 体育科学系, 2023)によると、打起こしから大三にかけて肩甲骨の内転角度が約10〜15度の範囲で収まる場合、押手の手首の安定性が最も高くなる傾向が報告されています(出典:筑波大学リポジトリ)。

この段階では、姿勢の微細なズレがそのまま手首の動きとして現れるため、毎射で同じ軌跡を確認できるよう意識を集中します。具体的には、弓を打起こしたときの拳の位置が眉の前にあるか、肩のラインが床と平行かを鏡で確認し、足踏み線との整合性を取ります。大三で肩線が崩れると、会で手首の負担が増えるため、姿勢の安定こそが最大の予防策です。

補足:肩甲骨の動きと手首の連動性を理解するため、軽いチューブを両手で持ち、背中で引き合う動作を行う練習が有効です。腕を主導にせず背中から動かす感覚をつかむことで、手首を固めずに安定させる「全身主導」の感覚が養われます。

離れで背中を使う意識の重要性

離れ(矢を放つ瞬間)は、押手の手首が最も動揺しやすい局面です。手首の安定を確保するには、末端ではなく背中を中心とした全身の拮抗で解放することが鍵になります。全日本弓道連盟の公式資料では、「離れは全身の伸び合いの結果として自然に生じる」と説明されており、これは局所的な動作を意識的に排除するという指針でもあります。

実践的な観点から言えば、離れでは押手の拳を前へ「押し出す」のではなく、両肩が外へ開く感覚を重視します。つまり、背中の中心を支点にして、左右へ均等に力を解放することが理想です。この時、拳は結果として前方へわずかに移動しますが、その動きは背面からの反力によって生じるものであり、手首で意図的に動かしてはなりません。離れ直後に拳が大きく上下または左右にブレる場合、肩甲骨の可動域が狭く、背中の拮抗が不十分なことを示します。

背中を使った離れの練習では、「引分けの終盤で息を背中に通す」意識が効果的です。これは、呼吸を横隔膜だけで行うのではなく、胸郭全体を広げるように吸気し、体幹を膨らませるイメージで行います。これにより、肩甲骨が自然に開き、手首の過剰な力みが抜けます。さらに、呼気を静かに吐きながら離れることで、力の解放が滑らかに全身へ伝わります。

また、背中主導の離れを客観的に確認するには、スローモーション撮影を活用するのが有効です。背中が動かずに拳だけが動いている映像は、末端主導の典型例であり、修正の対象になります。一方、肩甲骨が外側に開き、拳が自然に押し出されている映像であれば、全身の拮抗が維持されています。

意識ポイント:離れは押す動作ではなく、全身の張りを解放する動作。手首の動きではなく、背中から放たれる力を感じることが理想です。

小指と薬指の使い方で安定させる

弓道の手の内において、小指と薬指の役割は非常に重要です。多くの射手は意識の中心を親指や母指球に置きがちですが、実際には最後三指(中指・薬指・小指)の軽い締めが、手首の安定を決定づけます。特に薬指と小指は「弓の支点を固定するアンカー」のような働きを担い、弓の握り面を掌の中で安定させることで、母指球の面圧を支えます。

この二指が緩むと、弓の握りが掌の中で滑り、母指球と弓の接点がずれ、離れで手首が外側へ逃げる原因になります。逆に、薬指と小指を過剰に締めると、掌の筋群(特に小指球筋群)が過緊張を起こし、掌全体が硬化して面圧が失われるため、理想は「軽く包み込むような締め」です。感覚としては、弓を「握る」ではなく「支える」イメージが最も近いです。

この感覚を身につける練習法として、ゴム弓や素引きの際に「小指と薬指で軽く布を挟む」ドリルが効果的です。親指や中指を使わずに布を保持するだけでも、自然と最後三指の圧配分が分かります。弓構えでこの圧を再現できるようにすることで、離れ時の手首の過剰な反応が抑えられます。また、手の解剖学的視点から見ると、薬指と小指は前腕の尺側屈筋(flexor carpi ulnaris)と連動しており、軽い締めを維持することで、手関節の安定筋が働きやすくなります。

さらに、日本武道館発行の「射法八節指導資料」(2025年3月改訂版)では、「最後三指の軽い締めが弓返りを導く基礎であり、過度な力みは弓の回転を阻害する」と明記されています。この原理は単に経験則ではなく、力学的にも合理的です。母指球と弓の接点が支点、小指と薬指の締めが力点となるため、適度な圧で支えることで弓が滑らかに回転します。

チェックポイントとしては、離れの後に小指側の手のひらに強い圧痕が残っていないかを観察します。圧痕が深い場合は力み過ぎ、全く跡がない場合は支え不足のサインです。練習時には、打起こしから大三、会、離れの各段階で小指と薬指の圧を1〜10のスケールで自己評価し、動画や指導者のフィードバックで補正します。最終的に「小指と薬指が弓を包むように支え、母指球が押圧を受け止める」状態を安定して再現できれば、手首は自然に正しい角度を保ち、余計な代償動作は起きません。

まとめ:小指と薬指の軽い締めは、母指球の面圧を安定させるための“隠れた支柱”。力を入れすぎず、弓を静かに包む意識が手首の自然な安定を導く。

左肩の上がりを防ぐための足踏み調整

手首の曲がりは、実は足踏みのバランス崩れから始まっていることが少なくありません。足踏みとは、射法八節の最初の工程であり、射全体の骨格的基盤を作る工程です。外八文字の足幅を保ち、重心を身体の中心に置くことで、上半身の左右均衡が取れ、押手の手首にも過度な負担がかからなくなります。足踏みが狭いと上体が不安定になり、左肩が上がりやすく、結果的に手首でバランスを取ろうとする動作が誘発されます。

理想的な足踏みの基準としては、両足の中心間の距離が身長の約50〜55%程度、つま先角度は外八文字(60〜70度)を維持することが推奨されています。これにより骨盤が自然に開き、上体が水平に安定します(出典:日本武道館「射法八節図解」)。また、左右の足に均等に荷重を分配することで、左肩が無理に上がる現象を防げます。特に、左足の荷重が軽いと左肩が浮き、押手側の力が上方に流れるため、手首に不要な回転力がかかりやすくなります。

足踏みと手首の関係を具体的に理解するには、足裏の圧力分布を意識すると良いでしょう。両足の拇趾球(親指の付け根)と踵の中心を結ぶ直線上に重心を置くと、上体が縦軸で安定し、押手方向への力がまっすぐ伝わります。体重がどちらかに偏ると、手首が角度補正の役割を担い、結果的に「手首が曲がる射」になります。

実践練習では、足踏み後に静止して深呼吸を3回行い、身体の重心が左右どちらかに傾いていないか確認します。肩の高さ、腰骨の位置、膝の向きを鏡でチェックし、左肩が上がっていないかを確認するルーチンを毎射取り入れます。また、会で肩が上がる場合は、足踏み時に骨盤の角度が前傾している可能性があるため、軽く骨盤を後傾させることで改善します。

| チェック項目 | 誤りのサイン | 改善アクション |

|---|---|---|

| 足幅 | 狭すぎて重心が外側へ傾く | 身長の50〜55%を目安に再調整 |

| 荷重バランス | 右足寄りまたは左足浮き | 両足の拇趾球と踵へ均等荷重 |

| 肩線 | 足踏み線に対して斜め | 肩と腰のラインを水平に整える |

弓道の弓手の手首が曲がるのを直すためのまとめ

ここまで見てきたように、弓手の手首が曲がる原因は単一ではなく、「姿勢」「接面」「力の伝達」「呼吸」など複数の要素が絡み合って発生します。したがって、修正も局所的な矯正ではなく、射全体のバランスを整える総合的なアプローチが必要です。以下は、練習時に確認すべき具体的なポイントを整理したチェックリストです。

- 手の内の接点と角度を一定化し、手首の代償動作を抑える

- 最後三指の軽い締めで母指球の面を維持する

- 親指の向きを安定させ、接触点をずらさない

- 強く握らず、面圧と押圧方向の最適化を意識する

- 足踏みと胴造りで重心を中央に整える

- 肩線を足踏み線と平行に保ち、左肩上がりを防ぐ

- 会では背中の広がりを保ち、全身で伸び合う

- 離れは背中から解放する意識で、末端主導を避ける

- 毎射同じ手の内を再現できるまで素引きで練習する

- 動画で手首と肩の動きを確認し、修正を繰り返す

これらのポイントは、単にフォームを整えるためではなく、「身体の中心から末端へと一貫した力の流れを作る」ことを目的としています。弓道は静的な競技に見えますが、その中には極めて繊細な物理的・生理的制御が存在します。手首の曲がりを克服することは、単なる技術改善にとどまらず、射全体の再構築へとつながるプロセスなのです。

結論:手首を直すという目的の先にあるのは、射全体の調和を取り戻すこと。形を整えるのではなく、力の流れを理解し、全身の拮抗を再構築することが、真の解決に至る道です。