弓道の弓の部位の仕組みと名称一覧と弓の構造と役割を詳しく解説

※本ページはプロモーションが含まれています

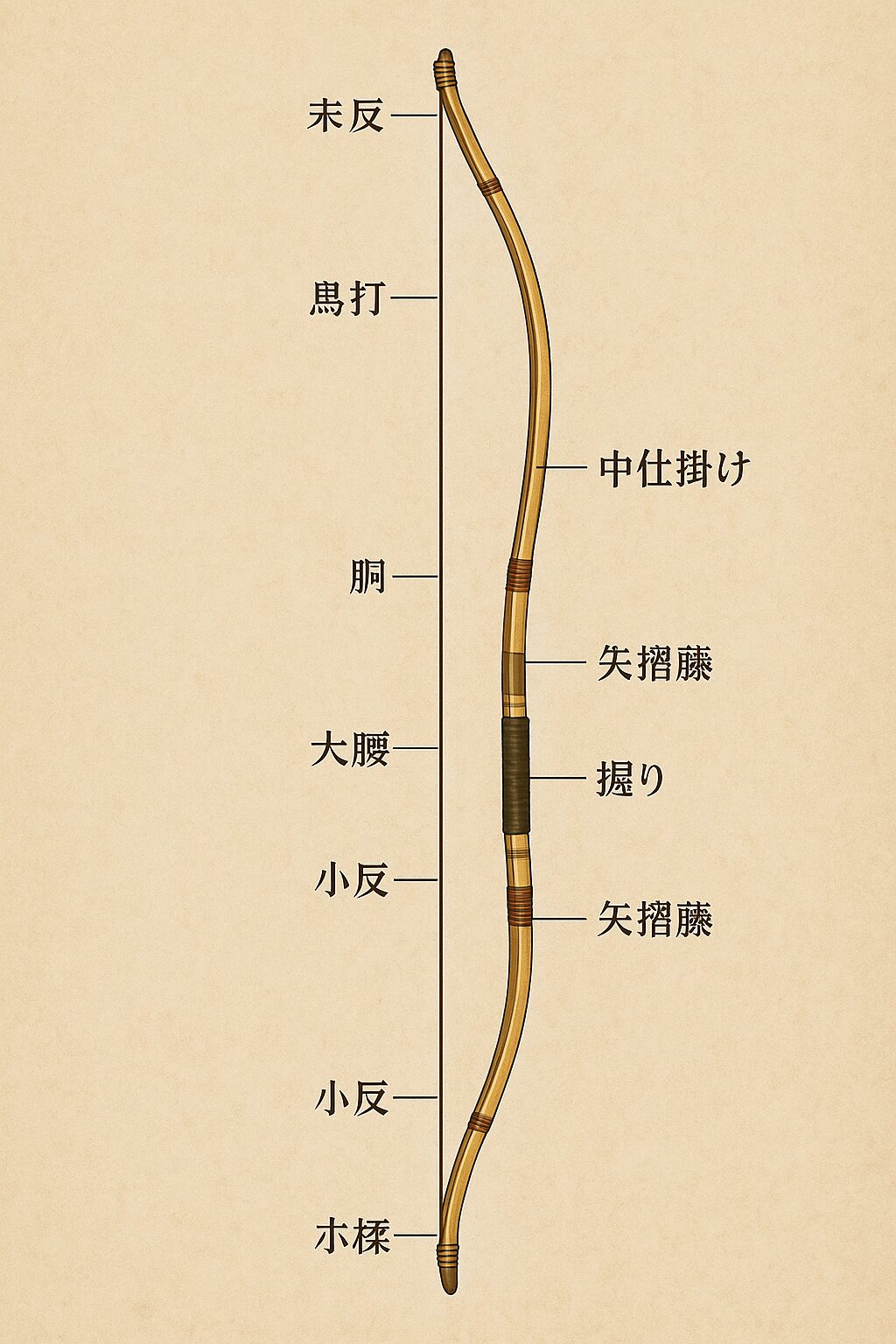

弓道 弓 部位の基本と全体像を知りたい読者に向け、末弭と本弭の違いと役割、関板と切詰籐の位置関係、矢摺籐の高さと規定要点、握りとユヅカの基礎知識、上弦下弦中仕掛けの理解といった要素を順序立てて解説します。さらに、弓道 弓 部位の名称と手入れの考え方を整理し、成りと籐の名称を整理しながら、竹弓の節名称と意味、素材別の弓の特徴比較、矢束と弓の長さの選択までを俯瞰します。最後は、理解を再確認できるまとめ 弓道 弓 部位の要点で学習内容を定着させます。

- 主要な部位名称と役割の相互関係を理解できる

- 競技規定や寸法の要点を押さえた使い分けがわかる

- 素材ごとの特性を踏まえた道具選びに役立つ

- 日常の手入れと保管で長持ちさせる要点を把握できる

弓道の弓の部位の基本と全体像

- 末弭と本弭の違いと役割

- 関板と切詰籐の位置関係

- 矢摺籐の高さと規定要点

- 握りとユヅカの基礎知識

- 上弦下弦中仕掛けの理解

末弭と本弭の違いと役割

弭(ゆはず)は、弓の両端で弦の荷重と振動を受け止める安全・性能両面の要です。上端は末弭(うらはず)、下端は本弭(もとはず)と呼ばれ、呼称は「上を末、下を本」とする伝統的な位置づけに由来します。両者の設計思想は共通しつつも、実運用で担う役目には差があり、末弭は張弓時に弦輪(弦の輪)の掛かりを安定させ、射中は弦の復元で生じる瞬間的なピーク荷重を受け止めます。本弭側は張り外しの操作や射法八節の所作で手元に最も近く、取り回しや安全確保に直結します。

末弭で特に重要なのが弦輪のサイズ適合です。小さすぎる弦輪は角部への応力集中を招き切断リスクが上がり、大きすぎる弦輪は抜けやすさや位相ズレを誘発し、不規則なノイズ(ビビリ)や弓返りの乱れにつながります。理想は、装着時に「抜けにくく、余計なたるみが残らない」範囲に収めることです。さらに、弭の面取り・磨きの状態は弦の寿命を左右します。エッジが立ちすぎると繊維がカットされやすく、逆に丸めすぎると接触幅が増えて摩耗が速まるため、角を落としつつ接触フィレットを均一に整えるのが要点です。

本弭は握り位置との幾何関係が重要です。握りの位置は全長の約3分の2(規定文では「約3分の1の辺り」などの表現が用いられますが、実務的には上部から約3分の2の位置に把部が来る設計が一般的)となるため、本弭〜握り〜末弭の距離関係が上下反発の非対称性とモード振動に影響します。矢が離れる瞬間、弓は回転・反転しながらエネルギーを解放しますが、弭の加工精度と左右対称性が不十分だと、弦が矢や矢摺籐に不要接触し矢勢を損なう原因となります。

用語メモ:弦輪は一重結び・二重結びなどの形式があります。調整のための結び替えを何度も繰り返すと繊維に疲労が蓄積しやすいので、新弦は適正径を見定めてからセットし、むやみに結び直さない運用が推奨されます。また、弭の微細な傷は弦の切れにつながるため、布や鹿革で軽く磨いてエッジの段差を解消すると良好です。

最後に、張力・気温・湿度の変動が弭周辺の挙動に与える影響にも触れておきます。乾燥しすぎる環境では樹脂分や油分が抜け、弦との摩擦係数が上がり鳴きやすくなります。逆に高湿では膨潤で接触条件が変化し、離れでの音や振動が変わることがあります。ケースや湿度管理材を活用し、季節ごとに弦輪径・巻きの締め具合を見直すことがトラブル低減に寄与します。

関板と切詰籐の位置関係

関板(せきいた)は、弓の内竹端部を上下から塞き止める補強材で、上を上関板(額木)、下を下関板と呼びます。両者はいわば「端部キャップ」の役割を担い、積層材の層端に掛かる曲げ・せん断・圧縮の複合応力を受け持ちます。関板の端面と内竹の境目を切詰と呼び、ここに細い籐を巻いたものが切詰籐(上切詰籐・下切詰籐)です。切詰籐は、層端の割れ止め・局所補強・表面の段差緩和を目的とした機能パーツで、射出時の急峻な曲げ戻りに伴うエッジの剥離や、輸送時の小傷から生じるクラック進展を抑えます。

設計・実務では、関板の材質や繊維方向が性能に影響します。伝統的に黄櫨など緻密な広葉樹が用いられ、密度・硬度・靱性のバランスで選定されます。過度に硬い材は応力の逃げ場を作れず界面剥離が生じやすく、逆に柔らかすぎる材は端部座屈やめり込みを招きます。切詰籐の巻き幅は一般に数ミリ程度ですが、実用上は段差を滑らかに繋ぎ、弦や手指・衣服を傷めないよう端部処理(テーパー落とし)を丁寧に行うことが重要です。

上関板側の仕上げは、弦道と矢道のクリアランス確保に直結します。弦が関板や切詰籐に触れないことは当然として、矢摺籐までの距離・握りとの相対位置を総合的に点検し、離れで干渉を起こさない幾何を保ちます。下関板側は、握りや握下籐との関係で手の内に当たる感触に影響します。とくに下関板が過度に張り出している場合、衣擦れ・指当たりが生じ、安定した手の内形成を阻害することがあります。

調整の実務ポイント

・切詰籐の始端・終端は段差を作らず滑らかなRでつなぐ

・上関板側は弦道の直進性と矢とのクリアランスを確認

・下関板側は握りの厚み・角度と干渉がないかチェック

また、輸送・保管時は関板端面に衝撃が入らないようケース内で固定し、冬季の低温下では樹脂の脆化に留意します。表面亀裂の初期兆候(細い白化線や段差の毛羽立ち)を見つけたら早期に補修し、悪化してからの大掛かりな修理を予防します。

矢摺籐の高さと規定要点

矢摺籐(やずりどう)は、握りのすぐ上に巻く保護・案内パーツで、矢が弓表面を擦る箇所の摩耗を抑えつつ、狙いの目安にもなります。巻きの一番下、矢が最初に触れる位置を籐頭(とがしら)と呼びます。競技運用では、矢摺籐の長さについて「籐頭から6cm以上」という基準が示されており、公式の競技規則として明文化されています(出典:全日本弓道連盟 弓道競技規則)。この要件は安全性と公平性の確保を目的とし、過度な短縮や意図的な目印加工による不正確な照準補助を抑止する狙いがあります。

実務で重要なのは、規定寸法を満たしながら「段差・摩擦・案内」を最適化することです。段差が大きいと離れの瞬間に矢が引っかかり、矢勢低下や方向ブレを誘発します。逆に段差をゼロに近づけすぎると、保護機能が薄れ摩耗が早くなる場合があります。巻き始めは籐頭の直下から緩やかなテーパーで立ち上げ、矢が触れる走路を一様な当たりに整えるのがコツです。表面は過度に硬化・光沢化させず、適度なグリップ感を残すと、湿度変化下でも安定した摩擦特性を得やすくなります。

点検の観点では、以下を定期チェックします。①長さ:籐頭からの有効長が6cm以上を維持しているか、剥離・欠損で短くなっていないか。②表面摩耗:筋状のえぐれ、部分的なささくれが矢や羽根を傷めていないか。③接着状態:温湿度変化で端部が浮いていないか。④位置関係:握り・関板・中仕掛けとの距離が変化していないか。いずれも射前点検で30秒程度あれば確認でき、トラブルの多くは早期発見で未然に防止できます。

大会や昇段審査の前には、規定寸法の再確認と意図的な照準補助の痕跡がないことを必ず自己点検しましょう。矢摺籐に目盛やマークを作為的に付すことは不適切とされ、指導・是正の対象になり得ます。剥離や欠損が見られる場合は暫定的に保護テープで補修し、後日きちんと巻き直すことが推奨されます。

さらに、矢尺・羽根の仕様・中仕掛け径と矢摺籐の当たり方は相互に関連します。例えば羽根の高さが大きい矢は接触位置が微妙に変わり、摩耗の帯が上側に広がることがあります。この場合は籐頭の立ち上がり角度と滑らかさを微調整し、羽根が引っかからないラインを作ると良好です。中仕掛けを太く作ると番口の保持力は増しますが、矢が抜ける瞬間の抵抗も増えるため、矢摺籐と中仕掛けの相互最適を意識すると離れが軽く感じられる傾向があります。

握りとユヅカの基礎知識

握りは、弓と射手を結ぶ唯一の接点であり、保持・方向付け・反力の受け流しという三つの機能を同時に担います。和弓では吸湿性と適度な粘りを持つ鹿革を巻くのが一般的で、汗や湿度の影響を受けにくく安定した摩擦係数を得やすいとされています。握り部はユヅカ(弓束)とも呼ばれ、矢摺籐との取り合わせ(段差、距離、表面の硬さ)が離れの感触と矢の初期加速の滑らかさに影響します。握りの厚み(外周)と角度(側面の当たり方、いわゆる握り角)は、手の内の作りやすさを左右し、太すぎれば指先での微細なトルク制御が鈍り、細すぎれば保持力が不足して弓返りが過大または不均一になりがちです。

実務上の調整では、「強く握らずに保持できる太さ」を起点に微調整すると再現性を高めやすくなります。具体的には、母指球から小指球にかけての接触圧が均一に近い状態を目標とし、過度に一点へ荷重が集中する場合は、当該箇所の革下地を薄くする・下巻きの紙や生地を削る・角を丸めるなどの手当てで圧分散を図ります。逆に保持感が希薄な場合は下巻きの層を足して適切なクリアランス(手掌と革の「遊び」)を詰めます。表面の整え方も重要で、過度に硬い鏡面は汗で滑り、過度に柔らかいフェルト状はトルク伝達が曖昧になるため、軽い艶と微細な凹凸が残る程度に仕上げるのが無難です。

握りと矢摺籐の距離は見下ろし時の視認性と安全性に関わります。握り上端が矢摺籐に「食い込む」段差構成は、矢や羽根が引っかかる原因となるため避け、段差は緩やかなテーパーで繋ぎます。さらに、握りの回り止め(巻き終わりの処理や結び目)は、衣服やグローブ、したがけに引っかからないよう外観をフラットに保つことが推奨されます。汗対策としては、季節で粉やチョークの種類・量を固定し、条件を一度に多項目いじらないことが再現性向上に有効です。湿度の高い環境では、吸湿→膨潤→摩擦係数上昇の流れで弓返りの速度や量が変わるケースがあるため、試合前はその日の気象条件に合わせ、粉の量と握り面の拭き上げを同じ手順で行うルーチン化が有効です。

握り調整のチェックリスト

・外周:小指球まで均一に荷重が伝わるか

・角度:母指側に過度な角が立っていないか

・表面:汗で急激に滑らないか、ザラつきすぎないか

・段差:矢摺籐との境目が滑らかに繋がっているか

ユヅカの位置決めは、把(握り位置)が上部から約3分の2の位置に来る伝統的設計と整合させることが出発点になります。位置が上下どちらかに偏ると、上下リムの反発バランス(上長下短の特性)に影響し、離れの瞬間に発生する弓の回転量やタイミングが変化します。ユヅカを交換・巻き直しする場合は、現状の中心線と前後・上下の座標を採寸しておき、作業後に復元できるよう写真とメモで記録しておくと良好です。最後に、握りの耐用状態は外観より内部で劣化することがあり、指当たりの局所硬化や下巻きの沈み込みが進むと、急に保持感が変わることがあります。定期的な部分張り替えや、薄い中敷きの追加で対処すると、急な違和感を避けやすくなります。

上弦下弦中仕掛けの理解

上弦・下弦は弦の上下区分を表し、矢を番える位置に設ける中仕掛け(中関)が、矢筈との摩擦・保持・離脱タイミングを司ります。中仕掛けは伝統的に麻繊維を用い、くすね(粘性の高い樹脂状の調合物)を繊維へ揉み込んで強度と耐摩耗を確保します。さらに仕上げ工程では道宝で巻きを締め固め、表面を整えて番口の座りを安定させます。重要なのは、直径(太さ)と高さ(位置)の2因子です。直径が太すぎれば番えは堅牢でも離れ時の抵抗が増し、矢に不要な横力が伝わります。細すぎれば保持が甘くなり、早期離脱(いわゆる抜け)が発生します。一般に、矢筈が「軽いクリック感で収まり、微振動で勝手に外れない」程度を目標に、矢筈の内径と素材の硬さに合わせて微調整します。

高さに関しては、矢番えの基準位置から1〜1.5cm上に中仕掛けを設ける作業手順が広く用いられます。これは、離れの瞬間に弦と矢筈の接触が意図通りに解放され、同時に左手親指の保護にも資するバランス点です。低すぎる位置は、離れで弦が手(親指付近)に接触しやすくなるため避けるべきです。巻き終わりの段差は矢羽根や矢筈に直接触れるため、滑らかなテーパーへ落とし、毛羽立ちは火であぶらずに細かい紙やすりや布で均すほうが失敗を避けられます。素材が乾燥して硬化しすぎた場合は、くすねの再含浸や新規巻き直しを検討します。

上弦・下弦の管理では、弦の撚り量と弦輪径、張力(張りの強さ)が中仕掛けの機能と相互作用する点も押さえたいところです。撚り量が多いと弦のねじれ剛性が高まり、離れでの回転応答が変わる可能性があります。張力は、季節や素材で数mm単位の弦高変化を生み、離れのタイミングと矢の発射角に影響します。実務では、弦高の基準値(例:握り上の所定位置で○mm)を手帳等に記録し、環境変動に対して基準へ戻す「戻し方」をあらかじめ決めておくと、試合前の調整が安定します。矢筈側の仕様(樹脂の硬度、開きの角度)も保持・離脱挙動に影響するため、矢のロット変更時は中仕掛け径の再点検を行うと良好です。

専門用語の補足

・くすね:繊維に浸透させて粘着と耐摩耗を付与する調合樹脂

・道宝:巻き終わりを締め固め、形状を整える工程・道具の総称

・弦高:張弦時、弓幹と弦の距離(基準点で計測する値)

最後に、矢摺籐との協調にも言及します。中仕掛けを太くすると番えの安心感は増しますが、矢摺籐との接触帯が広がり、離れでの摩擦エネルギーが増える傾向があります。逆に細い中仕掛けは離れが軽い反面、振動の乗りが変わり、矢の初動直進性に影響する可能性があります。自分が用いる矢(羽根高さ、筈の形状・硬度)とセットで最適点を探ることが、最終的な再現性を高めます。

弓道の弓の部位の名称と手入れ

- 成りと籐の名称を整理

- 竹弓の節名称と意味

- 素材別の弓の特徴比較

- 矢束と弓の長さの選択

- まとめ 弓道 弓 部位の要点

成りと籐の名称を整理

成りは、弓の見た目の曲線だけでなく、反発配分と復元挙動を示す設計概念です。下から小反・大腰・胴・鳥打・姫反と続く5つの成り場は、それぞれ違う役割を担い、張り顔(張弦時の姿)と引き顔(最大伸張時の姿)を規定します。小反は離れ直前の微細な呼吸に影響し、大腰は大局的な「溜め」を作り、胴は復元の直進性、鳥打は上部の戻り速度、姫反は最上部のしなりのキレへ寄与する、といった整理が一般的です。これらのバランス次第で、手中の収まり(射後に弓が静かに収束する感覚)や矢の立ち上がり(初速と方向のまとまり)が変化します。

巻き籐は、上切詰籐・飾籐・矢摺籐・握下籐・下切詰籐を代表に、機能と意匠の両面を担うパーツ群です。最小構成は上切詰籐・矢摺籐・下切詰籐の3か所で、さらに+2か所ずつの追加で5か所巻などのバリエーションが存在します。切詰籐は前述のとおり端部補強と段差緩和、矢摺籐は保護と案内、握下籐は握り下端の補強と指掛かり、飾籐は視認性・保護・美観の調整役として機能します。名称と位置を正確に覚えることは、指導者とのコミュニケーションを円滑にし、調整指示(例:「飾籐を1cm下へ」)を誤解なく実施する助けになります。

手入れの観点では、巻き籐の表面は乾拭きを基本に、汚れが強いときだけ軽い湿拭きを行い、水分は速やかに除去します。過度な油分は埃を呼び、摩耗を早めるため避けます。季節替わりの点検では、籐の割れ・ささくれ・剥離を確認し、初期段階で少量の接着と軽研磨で処置すると大修理を回避しやすくなります。意匠上の色味や艶を整える場合も、滑りを誘発する塗布は控え、指紋がべったり残るような状態は避けるなど、機能優先の判断が推奨されます。

| 名称 | 位置の目安 | 主機能 | 点検頻度の目安 |

|---|---|---|---|

| 上切詰籐 | 上関板の境目 | 端部補強・段差緩和 | 季節ごと+輸送後 |

| 矢摺籐 | 握りの直上 | 摩耗保護・目安 | 毎練習前後 |

| 握下籐 | 握りの直下 | 補強・指掛かり | 月1回 |

| 飾籐 | 矢摺籐と上切詰籐の間 | 意匠・視認性 | 季節ごと |

| 下切詰籐 | 下関板の境目 | 端部補強 | 季節ごと+輸送後 |

また、成りの「型」は地域や系譜によっても特徴があり、江戸成・京成・尾州成・紀州成・薩摩成などと呼ばれることがあります。これは形状の好みや製作思想の差であり、どれが絶対的に優れるというより、射手の目的・矢所の傾向・手の内の作り方に適合するかで選択されます。初心者や道具更新のタイミングでは、名称を正しく把握したうえで、現行の矢所や課題(例:左下に集弾する、離れで暴れるなど)を指導者に伝え、調整ポイントを共有することで、短時間で再現性を高めやすくなります。

竹弓の節名称と意味

竹弓における節(ふし)は、単なる自然の模様ではなく、構造上の補強点・基準点・反発制御点として極めて重要な意味を持ちます。節の位置と数は弓全体の強度配分、反り返りの速度、弓鳴りの特性などに直結するため、製作者は節の配置を緻密に計算して設計します。たとえば、節間の距離が長すぎると局所的な弾性が失われ、折損や反り戻り不良の原因になりやすく、逆に節が密集しすぎると弓全体のしなやかさが減少します。こうした観点から、竹弓は節の位置を意図的に組み合わせ、力学的なバランスを最適化するよう調整されています。

各節には固有の名称があり、それぞれ役割が明確に定義されています。代表的なものを挙げると、弭冠節・冠節(弭近辺の締まりを強化)、鳥打節・鳥肩節(中部上方の反り戻しと復元力に寄与)、乙腰節・折腰節(下部の腰支点を形成)、矢摺節・握節(中央部の操作点)、小反節・小腰節(下成りを支える)などです。これらの節は目付(視覚基準)や寸法取り(製作基準)の目印としても機能します。特に矢摺節と握節の間隔は、射手の握り位置や矢束に応じて調整されるため、竹の材質・密度・肉厚を確認しながら1mm単位で設計されることもあります。

製作過程では、節の配置により反り付け(竹を熱と圧で曲げる工程)の角度や力のかけ方が変わります。竹は天然素材ゆえに節間の密度や繊維方向が一定ではなく、一本ごとに異なる反発特性を示します。そのため、製作者は「冠節から乙腰節までの距離」「中節の高さ」「小反節の張り出し」などを見極めながら、最も均整の取れた反りを作り上げます。特に冠節の位置と曲率は、弓が発射後にどれだけ速く元に戻るか(復元スピード)を支配する要素であり、微小な角度差で矢飛びが変わるほど繊細です。

節構造の耐久性を維持するには、乾燥と湿度管理が不可欠です。節内部は他部位より水分を多く含むため、湿気が高いと繊維膨張により亀裂が発生する場合があります。したがって、竹弓は保管時に湿度40〜60%を維持し、長期休眠時には防湿布を巻くなどして変形を防ぎます。割れや浮きが見つかった場合は、早期に籐巻き補修や軽い接着で止めるのが鉄則です。放置すれば内部層が剥離し、不可逆的な変形を招く恐れがあります。伝統的な竹弓製作者の間では、「節を制す者が弓を制す」という言葉があるほど、この構造は弓の命といえます。

竹の品種によっても節の性格が異なります。真竹(マダケ)は節間が短く、粘り強い反発を持つため高級弓に多用されます。一方、孟宗竹(モウソウチク)は節間が長く、加工しやすい反面、硬度がやや高く折れやすい傾向があります。国産の真竹は繊維密度が均一で反発の再現性に優れ、古来より和弓の主材として重宝されてきました(出典:森林総合研究所『竹材の構造と強度特性に関する研究』)。

弓職人はこうした節の個性を読み取り、竹の向きをわずかに回転させながら積層(内竹・中打・外竹)します。その際、節が互いに重ならず、力の流れを均等にするよう配置します。節位置の不整合は反り返りのムラを生み、射時の震動が片側に寄る原因になります。つまり、節の理解は単に名称を覚えるだけでなく、弓の性格そのものを決定づける構造解析に通じるのです。

素材別の弓の特徴比較

現代の弓道で使用される弓は、大きく分けて竹弓・カーボン入竹弓・グラスファイバー弓・カーボンファイバー弓の4種に分類されます。それぞれに構造的特徴と性能傾向があり、目的・使用環境・技量に応じて選択することが推奨されます。

竹弓は伝統的な構造で、内竹・中打・外竹を積層し、籐で補強する製法が採られます。反発の柔らかさと「しなり」の深さが特徴で、手の内に伝わる感覚が自然である点が支持されています。ただし、温湿度の変化に敏感で、乾燥しすぎると割れ、湿気が多すぎると反り返りが緩慢になります。日常管理としては、防湿箱やシリカゲルを併用し、年間を通じて湿度40〜60%を維持するのが理想です。

カーボン入竹弓は竹弓の外観と引き味を残しつつ、内部芯材にカーボンシートを挟み込むことで、温湿度変化に対する耐性を高めた構造です。竹とカーボンの熱膨張率の違いを抑えるために複合積層の方向を制御しており、反発が安定し、長期使用でも成り崩れが少ないのが特徴です。価格帯は竹弓と同等かやや高めですが、保守頻度を低減できるため、競技志向の射手に人気があります。

グラスファイバー弓は、ガラス繊維(FRP)を樹脂で固めた成形体で、量産性・耐久性に優れ、気温や湿度にほとんど影響されません。初心者や学生層で広く使用されており、安定した矢飛びと低コストが魅力です。ただし、弾性が直線的で反発が硬いため、竹弓特有の「柔らかい伸び」が感じにくい点があります。

カーボンファイバー弓は、炭素繊維を主材に用いた高剛性モデルで、弓力の再現性が極めて高く、振動収束が速いのが特長です。反面、過剰な剛性が手の内に強い反力を返す場合があり、初心者には扱いが難しいこともあります。使用者のレベルと体力、矢束を考慮して慎重に選択することが推奨されます。

| 種類 | 構造 | 主な特長 | メンテナンス | 対象層 |

|---|---|---|---|---|

| 竹弓 | 内・中・外竹の積層 | 柔軟性が高く引き味が滑らか | 湿度管理が最重要 | 熟練者・伝統重視派 |

| カーボン入竹弓 | 竹+カーボン芯構造 | 環境変化に強く安定した張力 | 軽い清掃と乾拭き中心 | 競技志向・中級者以上 |

| グラス弓 | FRP樹脂一体成形 | 耐久性高く低価格 | 定期清拭のみ | 初心者・学校部活 |

| カーボン弓 | 炭素繊維樹脂成形 | 軽量・高剛性・反発安定 | 温度管理に注意 | 上級者・競技選手 |

このように、素材選択は単に価格や見た目ではなく、使用目的・競技レベル・環境条件との総合適合が鍵となります。特にカーボン系素材は射手のフォームや体格との相性が明確に表れやすいため、購入時は必ず試射を行い、弓返りや手中の感覚を確認することが重要です。また、各メーカーが公表している弓力特性グラフ(応力—変形曲線)を参照することで、自身の引き方に合う反発特性を数値で比較できます。

素材ごとの特性はメーカーやモデルにより差があり、同一素材でも成り形状が異なれば挙動は大きく変わります。選定時は矢束・弓力・使用環境をセットで確認し、弓師または販売元のアドバイスを受けるのが安全です。

矢束と弓の長さの選択

弓道における矢束(やづか)と弓の長さの関係は、安全性・矢勢(矢の飛びの力強さ)・再現性を決定する最も基本的な要素のひとつです。弓の標準長は七尺三寸(約221cm)で、これを「並寸」と呼びますが、射手の体格や引き幅によって短寸・伸寸の派生サイズが設定されています。一般的には、矢束(喉元から左手の中指先までの距離)が85cm以内であれば並寸が適し、それを超える場合は「二寸伸」「三寸伸」といった長弓が選ばれます。

弓の長さが適切でない場合、矢勢や命中精度に大きく影響します。例えば、自分の矢束よりも短い弓を使用すると、弓を限界以上に引く「引き過ぎ」の状態になり、弓の反発が過剰に働いて弦切れや弓折れの危険性が増します。逆に長すぎる弓では、引き切れずにエネルギーが弓内に十分蓄えられず、矢勢が落ちて的中率も低下します。このため、弓長の選定は単に「身長に合わせる」だけでなく、実測した矢束を基準に、さらに弓力(kg単位)との組み合わせで判断することが重要です。

目安としては以下のような対応関係が一般的に用いられます。

| 弓の種類 | 全長 | 推奨矢束 | 参考身長 |

|---|---|---|---|

| 三寸詰 | 約212cm(七尺) | 80cm以下 | 145〜155cm |

| 並寸 | 約221cm(七尺三寸) | 85cm以内 | 155〜165cm |

| 二寸伸 | 約227cm(七尺五寸) | 90cm以内 | 165〜175cm |

| 三寸伸 | 約230cm(七尺六寸) | 95cm以内 | 175〜180cm |

| 四寸伸 | 約233cm(七尺七寸) | 100cm以内 | 180cm以上 |

実際の選定では、体格と矢束のほかに弓力(引きの強さ)の経年変化も考慮します。竹弓では使用とともに約1〜2kg、合成弓でも0.5kg前後の低下が見られることが多く、特に高湿度期や長期使用後では弓力の減衰が顕著になります。そのため、購入時に「将来の減衰分を見越して」やや高めの弓力を選択するのが合理的です。たとえば、現在13kgの弓を使用しており、今後も同程度の感覚を維持したい場合は、次の更新時に13.5〜14kg程度を基準に選ぶと良いとされています。

また、弓長と矢束のバランスは射癖(射型)にも影響します。短弓は引き幅が浅くても矢勢が出やすく、速射向きの傾向があります。一方、長弓は引きの途中でのブレが少なく、矢の伸びが安定しやすいものの、体格に対して過剰に長い弓を選ぶと「詰まり」や「伸び切らない」感覚を生じます。熟練者ほど自分の射型に最適な弓長を理解し、季節や弓具の状態に合わせて複数本を使い分けます。

購入・使用時の実用チェックポイント

・弓を張った状態で、握り上の弦高が適正値(通常14〜16cm)か確認

・引き分け時、弓が無理なく顔の前で安定しているか

・離れ後の弓返りが過剰でないか(過度な返りは長すぎ)

・矢のクリアランス(弦〜矢羽の間隔)が適正であるか

安全面では、矢束より短い矢や、羽根の欠けた矢、箆に割れのある矢の使用を厳禁とします。巻藁練習では、常に弓一杖(約2m)の間隔を保ち、周囲の安全確認を徹底してください。練習場での事故の多くは、道具よりも環境配置の不備によるものです。安全な距離と明確な射線確保が、技術向上以前に最優先される原則です。

最後に、公式競技や昇段審査を想定する場合、規定寸法の再確認を怠らないようにしましょう。日本弓道連盟の競技規則では、矢摺籐の長さ・弓の全長・矢の長さに関して細かな基準が定められています(出典:全日本弓道連盟『弓具規格および検定基準』)。規定を逸脱した状態では、昇段審査や公式大会で失格となるケースもあるため、日常点検の習慣が不可欠です。

弓道の弓の部位の要点のまとめ

- 末弭と本弭は弦受けの要であり、弦輪のサイズ適合が重要

- 関板と切詰籐は構造補強と割れ止めとして機能する

- 矢摺籐は籐頭から6cm以上が基準、長さ不足は失格の原因

- 握りとユヅカは太さ・吸湿性・段差処理が安定性を左右

- 上弦下弦中仕掛けは太さと高さの両面で調整が必須

- 成りの設計は張り顔・引き顔・矢勢に直結する力学要素

- 巻き籐は上・中・下の3か所を基準に、5か所構成が理想

- 竹弓の節は反発と耐久の要、構造理解が性能維持の鍵

- 素材ごとの特性を理解し、環境・目的に合わせた選択を

- 弓力の経年低下を考慮し、購入時は余裕を持つ設定を

- 矢束と弓長の適合は矢勢と安全性の両立に不可欠

- 巻藁練習では距離確保と射線管理を最優先に

- 保管時は湿度40〜60%、直射日光を避けるのが基本

- 昇段や競技前は規格寸法を再点検し不備を防ぐ

以上の要点を体系的に理解すれば、弓道における弓の構造的特徴と実用的な扱い方を正確に把握でき、競技・審査・日常練習のいずれにおいても安定した射を再現できるようになります。道具の理解は射技の深化と不可分であり、正しい知識と管理こそが、安全かつ美しい射を支える基盤となるのです。

人気記事:弓道着の洗濯の正しい手順と注意点まとめ